官桥镇地处东南的山区,利用山坡栽培樱挑历史悠久,该地山坡地到处都有樱挑栽培,主要品种有中国樱挑,即小樱挑,也称樱株、莺挑、玛瑙等。为落叶乔木或小乔木,单果重1、2—2、5克,肉软多汁、皮薄、有红色、黄色和红黄色,5月上旬成熟,花期及早,先于叶开放常用分株或压条繁殖,抗寒力叫弱,2005年全镇樱挑5000亩,总产达300万斤。

会龙辣椒为国家级非物质文化遗产。会龙辣椒是安徽阜阳阜南的。

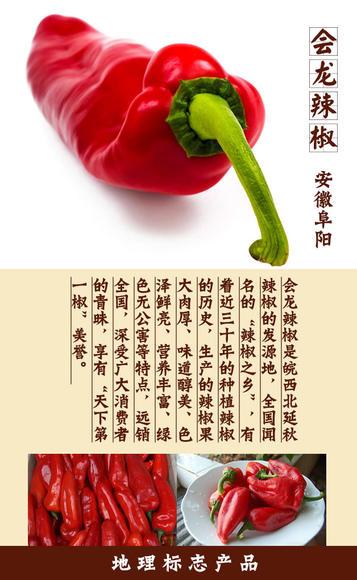

会龙辣椒为国家级非物质文化遗产。会龙辣椒是安徽阜阳阜南的。会龙镇是阜阳市的延秋辣椒生产发源地,也是全国闻名的“辣椒之乡”。2002年元月,通过国家工商总局注册为“集辰”牌商标后,会龙辣椒因无公害、果大肉厚、味道醇美、色泽鲜亮、品种齐全等特点被誉为“天下第一椒”,并被评为安徽省名牌农产品。

会龙辣椒

阜南县会龙镇蔬菜协会

12869479

新鲜辣椒

炒米,是安徽安庆市特有的汉族小吃,属于安徽菜。0鸡汤泡炒米,是安庆的招牌菜。来了安庆不吃一顿0鸡汤泡炒米,确是一大损失。鸡汤泡炒米,本来是用来打尖的,现在却成了安庆的一道美食。盛一碗飘香的鸡汤,撒一把炒米,不待泡化,舀起,品尝。简单,质朴,道不尽的家乡味道。可能大家都不知道,在古代,炒米就是“冬米”。

关于“冬米”的词义,地方志解释说,这是因为爆米花只在冬季春节前后才制作。这个说法肯定是错误的:(1)旧时老百姓生活困难,平常也就粗茶淡饭,春节时炸点冬米,用以制作山粉圆子、切糖、欢团,小孩子当然也可以干吃。这说明,爆米花的确多在春节时制作,但其它时节遇到丧事、喜事,也可以制作,跟冬天并无必然联系;(2)仔细品味安庆方言,准确的叫法并不是“冬米”,而是叫“跺米”,这就跟冬天更没有关系了。

有些字典将“冬米”解释为糯米,又叫江米。虽然“糯”“江”古音与“冬”相近,但安庆方言所说的“冬米”明显不是糯米,它特指经过膨胀的爆米花,这是没有疑义的。旧时北方不产糯米,可能也不怎么制作爆米花,往往将南方人所说的“冬米糖”理解为糯米糖,这是不正确的。赣语地区将爆米花称为“冻米”,它与“冬米”“跺米”一样,不同的注音而已。

其实,安庆方言里的“冬米”“跺米”是注音字,本字就是“爆米”,也就是今天的炒米。爆,上古音读若跺。古代没有炸爆米花的大肚铁罐,更没有“嘭”的一声巨响,所谓“爆米”只不过是将糯米坯子在铁锅中加热炒熟,膨胀而成“爆米”。由于炒米膨胀程度小,并不0为“花”,所以方言只称“跺米”“冬米”,从来不称“冬米花”。后来随着爆米机推广,人们将爆米花称为冬米,原来的冬米(爆米)便改称为炒米。

过去艰难岁月,炒米是出远门时的干粮。路上实在饿了,抓一把就着水干吃。歇脚的时候如果有条件,也可以用开水冲泡着吃。农忙的时候,炒米可以带到田间地头打尖。

那个年代,泡炒米有两种方法:一是糖水鸡蛋泡炒米,俗称糖鸡蛋;二是油煎鸡蛋泡炒米,俗称咸鸡蛋。过去的人家难得杀鸡,而杀鸡的时候通常是下面条,鸡汤泡炒米实在不多见。

平常居家,如果来了贵客又不能留下来吃饭,通常需要烧茶。并不是泡茶,而是糖水鸡蛋泡炒米,做起来快速简单。鸡蛋一般是3个,客人不能全吃完,至少要留下1个给旁边流口水的小孩。

过年的时候,炒米常用来制作切糖,给小孩子当搭嘴食。在切糖众多花色品种中,有一种称为欢团。它跟切糖的原料完全相同,只是被捏成了团状。欢,本字是伙、合,也就是将糖浆、炒米、冬米、花生、芝麻这些东西伙在一起、合在一起。

在漫长的时期内,炒米不管怎么吃,它都是饭而不是菜。后来生活条件好了,鸡汤泡炒米逐渐流行起来,成为一道菜。在大多数上看来,它比糖鸡蛋、咸鸡蛋味道都要好些。今天,在安庆很多饭店里,都有鸡汤泡炒米这道菜。甚至,平常人家的炒米也是买来的,而不是自己亲手制作的。

炒米的制作程序是:将糯米淘净浸泡,添加适当的大米,否则太粘→用饭罾将糯米蒸熟(不能煮熟)→摊开晒干,变成糯米坯子→在铁锅中加热炒熟,膨胀而成炒米。

炒米的制作工艺,说起来也不难。选用上等糯米,先用开水浸泡,待其谷子(米粒核心部位)发软,能掐动,便用竹箩或簸箕捞起来,用大量冷水冲,洗清米粒外围,防止互相粘连。等水分沥干,便可下锅炒作。关键在于两点:其一,开水浸泡时间不能太长,也不能太短。时间长了,把米粒全部泡化了,成了一个粑,只好磨成糯米淀粉了;时间短了,米谷子未软,炒出来吃不动。其二,锅下的火力要恰到好处,火大了,把米炒焦了,吃起来有煳味;火小了,炒出来发僵吃不动。炒作最好用大铁锅,以竹子枝丫扎成扫帚形状,便于米粒翻动。锅里放入菜油,油热后下米,在大火的威力下,众多米粒在锅中竞相跳动、蹦高,宛如一场精彩的比赛,令人目不暇接且油香扑鼻。为了保证“比赛”秩序,每次下锅米量大约在二至三两(常用寿碗半碗),视锅的大小而定。

近些年,人们生活富裕,炒米已成为日常小吃。在古城安庆,到处可见小摊贩卖炒米,而且出现了“炸米”,即米不炒改用油炸熟。炸米操作简单,价格又贵几毛钱,故商家乐此不疲。

油酥烧饼是蒙城颇具特色的风味食品,据说,已有150多年的历史了。清道光年间(1821—1850年),有一个姓宋的孤身老人,在文庙大门西侧,以卖油酥烧饼为生。后来,老人收山东人薛延年为徒。薛延年手艺学成之后,传子传女收学徒,以后更是代代相传,于是会做油酥烧饼的人越来越多,也越来越有名气。蒙城油酥烧饼选料非常精良,制作非常考究。面粉要上等精白面粉,猪油要上等猪板膘油。食盐、大葱、麻油、芝麻等佐料也要最好的。面要和得不软不硬。佐料的用量和搭配都有严格的标准(当然也得要根据季节气候的不同适当调整)。制作时,饼坯要拉得长,擀得薄,馅要抹得均匀、适度。炉火、炉壁的温度要控制好,炉壁太热或太凉,生烧饼都贴不上,会“落炉”。烤的时候,更要控制好火候,火候不到,烧饼不熟不酥;火候过了,又会焦糊。往炉壁上贴生烧饼或铲子和火剪从炉壁上铲下已烤好的烧饼看似简单,其实不易。特别是烤好的烧饼用火剪从中一挑,力度大小有讲究,力度小了挑不开,烧饼会酥得不够;力度大了,就有可能把整个烧饼挑碎。小小的油酥烧饼,其中所包含的技艺和艰辛,恐怕不是局外人所能完全领会的。

一个行家里手做出来的油酥烧饼绝对是色香味俱佳。出炉后是桔黄色,用火剪一挑,层层迭迭,薄如竹纸,汪着油,透着香,看一眼就让人口水直流。吃起来焦酥酥、香喷喷,吃了这个想那个,吃了这回想下回。油酥烧饼最好是现烤现吃,吃的时候要用两手捧着,不然咬一口,焦酥的饼渣就会有不少掉落下来,实在可惜。放久了也会变软,再烤一下还会焦酥如初,但味道则比现烤出来的逊色多了。

刚烤好挑起的油酥烧饼拿上餐桌时,要一个一个地分开摆放,千万不能摞在一起。不然下面的就会被压碎,不仅外形不美,而且吃起来麻烦。

以前,蒙城做油酥烧饼的名家中,有一个叫刘杰民,他母亲是薛家的女儿,是做油酥烧饼的能手。刘杰民得其母的真传,学就了一套做油酥烧饼的好手艺。解放后,他在县城皖北饭店当厨师,主要是做油酥烧饼,在蒙城很有名气。后来他收了个徒弟叫刘志民,刘志民在刘杰民的言传身教之下,很快也成了油酥烧饼的名家。

万里到安徽任省委书记后,有一次来蒙城视察工作,住在县委招待所。县里领导请刘杰民、刘志民师徒俩精心地做了油酥烧饼招待万里同志。他吃了以后赞不绝口。没过多久,刘志民就被调到了合肥稻香楼宾馆,专门做油酥烧饼。这以后,下榻稻香楼宾馆的贵宾吃了刘志民做的油酥烧饼都说好。一时,油酥烧饼成了稻香楼宾馆的名吃,蒙城油酥烧饼蜚声海内外。为了满足供应,刘志民又教出了不少徒弟。后来,年龄大了,他也就改做管理工作,一般不再亲自做了。

听经常出差的同志说,在外地往往也能吃到油酥烧饼,问问卖者,有的说是蒙城人,有的说手艺是跟蒙城人学的,然而吃起来却觉得并不怎么地道。

不少外地来蒙的人,就餐时往往会点名要吃蒙城油酥烧饼。有的宾馆饭店可以自己做。有的自己不能做,就到市场上去买。

现在蒙城市场上卖油酥烧饼的不少。邮电局附近的一个叫薛素平(女),县行政服务中心东巷子里边的一个叫薛聚财。他们都是薛家的第三代。刘杰民按薛家算,也是第三代(已去世)。不少薛氏后人到外地经营去了。刘杰民的后人,已无人以此为业了。

衷心希望蒙城油酥烧饼能够永远保持独特风味,努力打造成更加闻名全国、享誉世界的一流品牌。

安徽泗州面粉有限公司是泗县县委、县政府2005年重点招商引资企业,由江苏登达建设集团有限公司独家投资兴建,占地60亩,员工80人。一期工程投资4000万元,新建了日处理小麦300吨全自动面粉生产线以及相配套的仓库、检验设施,2006年8月竣工投产。年产面粉可达5万吨,年销售额可达1亿元。近年来公司被授予安徽省粮食产业化龙头企业、安徽省质量奖、宿州市农业产业化龙头企业、宿州市粮食协会先进会员单位,“中原大帝”牌小麦粉(特一粉)被评为宿州名牌产品。2009年3月公司追加投资6000万元实施二期扩建工程,其中:投资3500万元,新建5座总容量4万吨的水泥储备粮仓;投资2500万元再新上一条日处理小麦500吨的全自动面粉生产线。二期扩建项目投产后,可增加产值3亿元,销售3.2亿元,利税2000万元。

公司一贯坚持“质量第一,顾客至上,精益求精,诚实守信”宗旨,从原料进厂到产品进入市场严把各道关口,出厂产品经市、县质监部门抽检合格率100%。已通过ISO9001:2000国际质量管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系、ISO14001:2004环境管理体系认证。目前生产的“中原大帝”牌面粉主要品种有超级粉、特一、特二普通面粉和饼干粉、高筋粉、中筋粉、低筋粉、面包粉、糕点粉、面条粉、馒头粉、饺子粉等系列化专用面粉,还可以根据客户的要求制作特定质量的面粉品种。产品不仅站稳本地市场,而且远销上海、北京、江苏、山东、浙江、广东等地,深受客户好评。

日前,由颍上县稻谷深加工循环经济科技创新协会申报的“颍上大米”经国家工商总局商标局核准,被认定为中国地理标志证明商标,成为继太和贡椿、临泉老集生姜之后,我市第三个获此认定的商标。

颍上水稻栽培历史久远,质量甚佳。近年来,颍上县市场监督管理局立足该县稻米生产大县的实际,深入调研、撰写报告,挖掘颍上大米种植历史和种植优势,积极帮助申请,促成该地理标志证明商标成功注册。据介绍,中国地理标志证明商标既是产地标志,也是质量标志,更是一种知识产权。通过申请地理标志证明商标,可以合理充分地利用与保存自然资源、人文资源和地理遗产,有效地保护优质特色产品,促进特色行业发展。

颍上大米

颍上县稻谷深加工循环经济科技创新协会

12626103

米

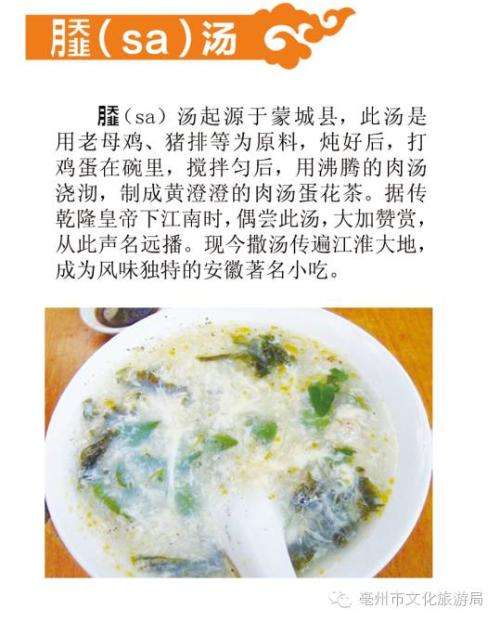

Sa汤是蒙城著名的风味小吃,其味道鲜美,令闻者垂涎。传说sa汤的来历与乾隆皇帝还有关系。

清朝乾隆年间,乾隆皇帝微服游访江南路过蒙城,走得又饥又渴,傍晚,到一家客店投宿,店主是位老妈妈,还有她的独生女儿。老妈妈见来了几位贵客,虽然风尘满面,穿戴却十分整齐,观那主人身材魁伟,气宇轩昂,手摇一把撒金折扇,更显得风流潇洒。店家婆笑脸相迎,一面端茶,一面吩咐女儿杀了两只肥0鸡,用沙锅煨炖。时值初夏季节,乾隆和侍从坐在院中,一边饮茶,一边闲聊,等待用膳,谁知直等到日落月上柳梢,还不见店家送饭,乾隆饿得饥肠漉漉,命侍从前去催促,店家回答说:“鸡汤没煨好,请客官再稍候。”乾隆心中不耐烦,步出小店,看个究竟,只见店家婆正在门前月下磕麦仁。乾隆问道:“老妈妈,磕麦仁做什么呀?”店家婆答道:“俺这里没有稻米,都用麦仁烧稀饭吃。”乾隆双手捧起一捧白花花的麦仁走进厨房,对店家婆说:“把这麦仁放进鸡汤锅里好吃吗?”姑娘微笑道:“会好吃的。”说着掀起锅盖,乾隆把麦仁放了进去。乾隆回到院中又等了半个时辰,忽闻一阵扑鼻的香味从厨房飘来。姑娘盛了几碗鸡汤,放入麻油、胡椒等调料,用托盘端置桌上。乾隆品尝了一口,味道十分鲜美,用竹筷一捞,鸡肉已经脱骨,与麦仁混和在一起,吃起来胜过皇宫御宴!乾隆连吃三大碗,赞道:“美哉!好汤。”乾隆膳后问侍从道:“这鸡汤炖麦仁叫啥汤?”侍从心想:自古君无戏言,皇上说是啥汤就是“啥汤”。于是便顺口答道:“

啥汤。”乾隆又问“啥汤”的“啥”是哪个字?侍从本是为迎合皇上的心意,哪里考究过“啥汤”的“啥”是那个字呢,狡黠的侍从急中生智,想起皇上在月下久等鸡汤的情景,于是便编造了个生字:月光为伴,一边为“月”字,另一边皇上为天子,“天”字为上头,久等的“久”字放在下边,并取其谐音字“韭”代之,这样便造出一个“啥”谐音的“sa”字。乾隆看看也像个字样,但觉得眼生,记不清什么时候在康熙皇爷字典里似曾见过。于是命侍从取出文房四宝,提笔写“sa汤”二字,下边题了“乾隆御书”留给了店家。

店家婆不识字,把乾隆题字拿给当地一位有学问的人看,那人一看,大吃一惊,说是当今乾隆皇帝的亲笔题字。事后店家请木匠精心制作了一块招牌,将乾隆题字刻在上面。过往行人见此招牌,都来品尝乾隆皇帝品尝过的“sa”汤。从此,小店生意十分兴隆。其他店家见此,也模仿乾隆御书“sa汤”字样做出金字招牌,开起了sa汤店,并在汤内加鸡蛋,味道更加鲜美,久而久之,蒙城的sa汤便远近闻名。