一. 广东省 梅州 大埔县 大埔蜜柚

大埔蜜柚为农产品地理标志产品。大埔蜜柚源自宋元,盛传明清,名于当代,距今已有一千多年历史。祖祖辈辈都有种植蜜柚的习惯,今大埔古村落的房前屋后还留存有百年柚树。直到1985年开始大埔蜜柚由原来房前屋后零星种植逐步规模发展。据《福建物产志·果类》载云:“平和亦出产蜜柚,每镪可货五六枚”。又载:“闽中柚种,元时始自粤东传来,今胜粤中矣”。今平和琯溪蜜柚与我县古柚树的品种相同,足见大埔种植蜜柚的历史早于福建平和,并由大埔传入平和。据明嘉靖、清嘉庆同治《大埔县志》之物产志记载:“……为柑为桔为柚……实尖而小者美,圆而大者稍逊,闽种微异,闽以圆大者佳”。可见大埔县蜜柚于明嘉靖、清嘉庆同治年间就盛传于世了。2012年,中国果品流通协会正式授予大埔县“中国蜜柚之乡”称号。

蜜柚多产于大埔县,种植面积四千多公顷,所产柚果形状端正,肉质柔嫩,无核或少核,酸甜适中,已被评为广东省优稀水果。

地域范围

大埔县地处广东省东北部,韩江上游,东连福建省漳州市平和县,西邻梅州市梅县、梅江两区,南接同市的丰顺县和潮州市饶平县,北依福建省龙岩市永定县。大埔蜜柚保护区域大埔县县域内,包括大埔县现辖下的湖寮、百侯、枫朗、大东、光德、桃源、高陂、-、三河、洲瑞、银江、茶阳、西河、青溪、丰溪林场等15个镇场,地理坐标在东经116°18′~116°56′,北纬24°01′~24°41′之间。面积13256公顷,总产量22.1019万吨。

产品品质特性特征

1、外在感官特征:大埔蜜柚早熟,一般在中秋节前后上市,果大皮薄,平均单果重1250—1500g,果实呈梨形或倒卵形,果色表皮淡黄、光滑,商品性好。果肉多汁化渣,酸甜适中,有香蜜味,种子少或无。2、内在品质指标:大埔蜜柚营养价值高,经检测,果汁中含总糖8.5—12.3%,总酸每千克3.2—5.35克,维生素C每100克含48.93—51.98毫克,可溶性固形物10.7—13.9%。3、安全要求:大埔蜜柚产地环境要符合无公害食品林果类产品产地环境条件的要求,产品质量符合无公害农产品标准要求。

二. 广东省 梅州 大埔县 鸭松羹

鸭松羹

鸭松羹制作原料为纯净洁白的淀粉、红糖、猪油、生姜及陈皮碎末。其制法先把生粉炒熟,再将红糖加适量的水煮稠,用粗纱布过滤,除净杂质,放回锅里,撒上生姜及陈皮碎末,加上适量的油。待煮沸时,一边把炒熟的生粉用细筛均匀地筛选进稠糖上,一边缓慢地注入油料,并不停地搅拌,直至羹呈黑褐色,光亮润泽,香气喷发时便成。其味香甜松脆。

鸭松羹是大埔甜品小吃,在众多客家小吃中,是保持最传统、最古老的一项菜品。

大埔鸭松羹何以得名?据当地老一辈厨师称,用鸭汤配以薯粉、甜果、酥糖等烹制而成,这些是传说,无从考证。但其独特制法已印证其源远流长的食文化渊源。

制作原料为纯净洁白的淀粉、红糖、猪油、生姜及陈皮碎末。

其制法先把生粉炒熟,再将红糖加适量的水煮稠,用粗纱布过滤,除净杂质,放回锅里,撒上生姜及陈皮碎末,加上适量的油。待煮沸时,一边把炒熟的生粉用细筛均匀地筛选进稠糖上,一边缓慢地注入油料,并不停地搅拌,直至羹呈黑褐色,光亮润泽,香气喷发时便成。其味香甜松脆。选用当地盛产的农家薯粉,配以瓜丁、陈皮、花生、芝麻、酥糖、生姜、猪油、红糖烹制而成。首先,将薯粉放入镬中用慢火干炒熟透取出,起镬放入少量猪油落生姜茸爆香,加入水,下红糖、瓜丁、花生、芝麻、酥糖、陈皮末煮成糖浆水,然后徐徐均匀地放入用筛子筛过的熟薯粉,一边缓慢地注入油料,一边顺势不停地用铲反复搅拌,直到羹凝结成金黄色光亮润泽,香气喷发,香甜松软、柔滑时取起即可食用。

大埔名小吃“鸭松羹”不但是美味、甜润、可口的菜品,而且具有食补、养生之功效,食之能使人爽口提神,祛邪除暑,有解毒养颜之功效。

三. 广东省 梅州 大埔县 大埔忆子粄

大埔忆子粄是广东省梅州市大浦县的。忆子粄为大埔风味小吃之一,已有300多年的历史。明末以后,大埔制作的忆子粄已驰誉埔境。产地逐渐向全县扩展。名点忆子粄都必被端给宾客品尝,深得海内外华侨的赞誉。

近年来,经营忆子粄名点食品的老板,除继续在原产地经营外,已向新县城湖寮转移。现在,全县经营忆子粄生意者已有五六十家。如县城虎山、东风、万川等市场,忆子粄店每天门庭若市,销量颇好。此外,还有广州、深圳、港澳等地工作的人员,回家探亲返回原单位时,都会买一些大埔的传统小吃忆子粄作为礼品带回家,亲朋共享家乡风味。

忆子粄由来

忆子粄是大埔有名的传统小吃,相传源于明代,至今已有300多年的历史。它的得名颇有趣味。传说在明代,大埔某地有一户人家为娘的叫松婶,带着儿子阿根,艰苦地过日子。阿根长到18岁时,从师练就了一身好武艺,后随师投奔郑成功麾下,飘洋过海到台湾去驱除荷兰侵略者。松婶思念儿子,每逢中秋节,就做了儿子最爱吃的粄,摆在月下,焚香祷告。秋去春来,不觉度过了整整30年,儿子还不见回来。那年中秋节,正当松婶在月下祷告时,儿子阿根突然回来了,母子相会,悲喜交集,阿根从白发苍苍的老娘手里接过忆子粄,欢庆团圆。此粄由此得名。

特色用料

忆子粄用糯米粉作粉皮,揉搓至软韧粘结,分成小团,撒上适量的生粉,压成粄皮;特色馅料,一般以靓肉片、鱿鱼丝、豆腐干、蒜白、香菇、虾米等为原料,加上适量的食油和酱油,焖至熟透,然后把馅料包进粄皮里,扎成四方立体形,用干净的叶子包好,涂上食油,放蒸笼里,用猛火蒸熟,再加上佐料,即可食用,其味别具一格。

制作方法

忆子粄的制作方法分两步。一是用糯米作皮。把糯米磨成粉末(讲究一点的先将糯米浸湿,拌和水及糯米磨成粉浆,装入布代内,用石块压挤,至粉浆水分压干为止,这种方法制成的粄皮特别柔软),搅拌时,糯米粉中加进少许盐水,并用沸热水揉搓至软韧粘结,再分别揉成小团,撒上适量生粉,用小木棒或酒瓶滚压成规格的粄皮。二是制作里面的馅子。一般以靓肉片、豆腐干、鱿鱼丝、香菇、虾米、蒜白、黑木耳等为原料,加上适量的猪油和酱油,在锅里炆至熟透。然后把馅子包进粄皮里,扎成四方立体形,用蕉叶包裹后放进蒸笼里蒸30至40分钟时间即熟,便可食用。其味香,口感滑,鲜美可口。

四. 吉林省 吉林市 舒兰市 吉林手工彩绘木雕

吉林手工彩绘木雕是采用木质细腻的桦木,经手工雕刻而成。主要以飞禽走兽为题材,具有较高的收藏和观赏价值,深受欧美、东南亚、非洲和中国周边地区、国家众多消费者的喜爱。( 吉林)

五. 山东省 济南 市中区 潘氏手工老粗布

济阳县自公元 1129 年置县 870 多年来,传统的纺织品是土布(又名:老粗布),据《济阳县志》载:清朝光绪(1875-1908)年间,济阳所产的土布,品种繁多、质地优良,其中以“曲堤大布”最为著名。“曲堤大布”又以“花布”为尤。“花布”经十几道工序制成,色彩艳丽、图案工整优美、极富装饰性,具有浓厚的地方艺术风格。潘氏手织粗布系久负盛名的“曲堤大布”的一个分支,生产历史悠久。

宋末元初,曲堤一带就生产土布,最初多系布幅较窄的条格布。至明代,曲堤土布发展到 100 多种,比较实用的主要有狭而短的扣布、花布、毛巾布等。到清代,曲堤土布花色增多。色泽艳丽,产销繁荣,此时的潘氏花布以图案工整、色彩艳丽、民族特色鲜明尤为突出。

六. 甘肃省 庆阳 西峰区 手工搓搓面

手工搓搓面是庆阳当地比较普通的家常饭,面的作法比较讲究,用盐水和面,将面揉搓成团、成絮,盘起等待面回性,用擀面杖将面推开至1厘米厚度,再用刀切成细条,手工搓制成长条,水滚下锅,捞到碗里配以做好的鲜汤即食,或干调均可。

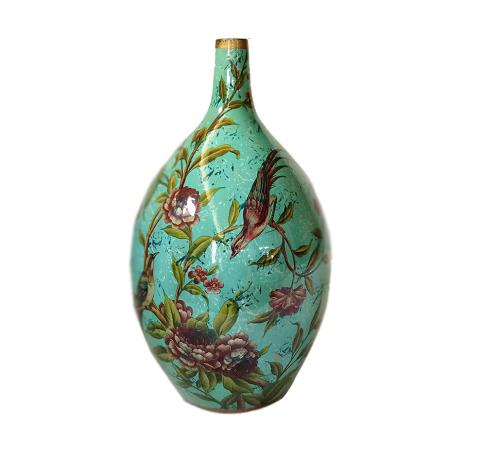

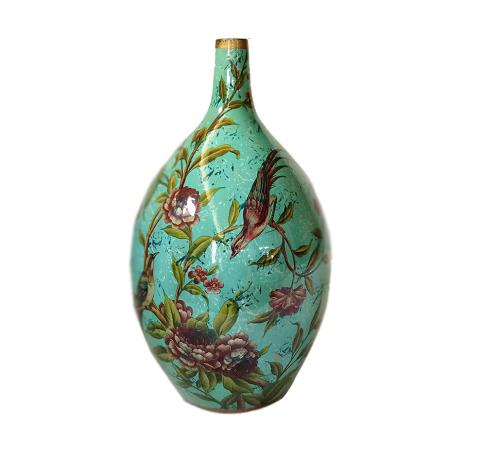

七. 广东省 梅州 大埔县 大埔高陂瓷

大埔高陂瓷:产地高陂镇。有青瓷、薄胎瓷、釉下青花、釉下五彩等。著名产品为豆青竹节茶具、豆青竹节笔筒及豆青竹节杯,釉色别为深浅,颇为素雅。薄胎瓷以“白如玉,薄如纸,明如镜,声如磬”,被称为白玉瓷,精巧玲珑,秀丽典雅。釉下青花瓷瓶及釉下五彩瓷瓶,色彩斑斓,精巧细腻,绿如翡翠,白胜羊脂。该瓷创始于宋,已历经700余年。

大埔是“陶瓷之乡”,而高陂则是大埔县最早的陶瓷产地,又是周边乡镇的陶瓷集散地,故有“瓷都”、“白玉城”之称。

高陂的陶瓷生产早在宋朝末年就兴起,并一直持续发展,同时还辐射影响了高陂周围的光德、平原、银江、洲瑞等地的陶瓷生产。改革开放以来,高陂陶瓷业更添生机,在制作、煅烧、上彩等方面采用了先进的新工艺和高科技手段,产品的质量、数量、工艺水平进一步提高,影响更大,销售更广,创造了良好的经济和社会效益。高陂的陶瓷久享盛名,饮誉中外,1986年10月英国女王伊莉莎白二世访华时,特派英国记者来大埔购买赤山瓷厂生产的45头“柳亭牌”青花餐具和“帆船牌”青花茶具作为访华纪念品和礼品。高陂的陶瓷还被选为国礼瓷和北京人民大会堂、国务院办公厅用瓷。大埔的薄胎瓷是广东省独特名瓷,被誉为“广东瓷器之花”。目前主要生产日用瓷、工艺陈设瓷、建筑瓷、工业卫生瓷、陶器等6大门类产品。陶瓷产品以出口为主,远销100多个国家和地区及国内29个省市。高陂镇共有陶瓷企业512间,年产量248万件,产值1.2亿元。陶瓷经济收入占全镇工农业总收入56.8%。因高陂是大埔瓷业中心镇,华侨瓷厂、赤山瓷厂、大埔瓷厂等10多间国有瓷厂均设在这里。

八. 安徽省 安庆 岳西 手工糯米锅巴

岳西珊珊手工锅巴,重温0爱。曾记得小时候,妈妈煮完咸肉绿豆糯米饭后,精心焙成金灿灿的糯米锅巴,赠亲朋送孩子,自家品尝,其乐融融。珊珊锅巴是大别山农家,纯天然绿色传统美食品。

九. 上海市 徐汇区 乌泥泾手工棉纺织品

乌泥泾手工棉纺织品为国家级非物质文化遗产。

乌泥泾手工棉纺织品为国家级非物质文化遗产。乌泥泾手工棉纺织技术的传承源于黄道婆自崖州带回的纺织技艺。宋末元初,松江府乌泥泾人黄道婆在流落崖州三十余年后,于元贞年间返回故里,传播植棉和纺织技术。她改进了捍、弹、纺、织等手艺,创制了“配色”、“挈花”成“折枝、团凤”的织造工艺,开发出众多精美的棉纺织品。

黄道婆的棉纺织技艺改变了上千年来以丝、麻为主要衣料的传统,改变了江南的经济结构,催生出一个新兴的棉纺织产业,江南地区的生活风俗和传统婚娶习俗也因之有所改变。可以说,乌泥泾手工棉纺织技艺是中国纺织技术的核心内容之一。

历史上松江乌泥泾的印染技艺也很著名。扣布、稀布、标布、丁娘子布、高丽布、斜纹布、斗布、紫花布、刮成布、踏光布等与印染的云青布、毛宝蓝、灰色布、彩印花布、蓝印花布(药斑布)等同享盛誉。目前掌握手工棉纺织和印染技艺的传承人都已是七八十岁的高龄,这项古老的技艺面临失传的危险,有必要对其进行有效保护。

十. 广东省 梅州 大埔县 石门岭杨桃

三河镇:三河豆腐干、石门岭杨桃。

乌泥泾手工棉纺织品为国家级非物质文化遗产。乌泥泾手工棉纺织技术的传承源于黄道婆自崖州带回的纺织技艺。宋末元初,松江府乌泥泾人黄道婆在流落崖州三十余年后,于元贞年间返回故里,传播植棉和纺织技术。她改进了捍、弹、纺、织等手艺,创制了“配色”、“挈花”成“折枝、团凤”的织造工艺,开发出众多精美的棉纺织品。

乌泥泾手工棉纺织品为国家级非物质文化遗产。乌泥泾手工棉纺织技术的传承源于黄道婆自崖州带回的纺织技艺。宋末元初,松江府乌泥泾人黄道婆在流落崖州三十余年后,于元贞年间返回故里,传播植棉和纺织技术。她改进了捍、弹、纺、织等手艺,创制了“配色”、“挈花”成“折枝、团凤”的织造工艺,开发出众多精美的棉纺织品。