谷子是灵丘的主要农作物之一,种植年代历史久远,种植面积很广,尤其在县城周围的平川地区种植得更多,产量也很大。

在旧社会,谷面糊糊是穷苦人家的主食,因为吃不起稠饭,就只好喝稀糊糊来充饥。尤其是在上世纪1940年的雨灾、1960年的国家困难时期,人们靠喝糊糊度日月,这谷面糊糊成了人们的救命饭,功不可没。

现在,本地粮食打多了,外地的白面、大米等也充斥了市场,人们有了饱饭可吃。可是,这谷面糊糊却始终未丢,早晚难免还得喝上一碗。

谷面糊糊的主要原料是谷子面。为了搭配得更有风味,有的掺入红豆,有的掺入豌豆或大豆,也有的再掺入些玉米,随人的口味而掺。将这些原料上锅炒熟,然后磨成面粉,叫“糊糊面”。

制做谷面糊糊,俗称“打糊糊”。打糊糊的方法是,先将水烧至八九十度,在即将滚开时再撒入面粉,边撒边搅,以免结块和沉锅,滚开后再慢火稍滚一阵,盛出可食用。

谷面糊糊美味可口,容易消化,营养丰富。

谷面糊糊现今已走出农家,步入市场,小摊、饭馆里都有销售。灵丘的谷子糊糊面也有了专门的生产厂家,不仅县内人喜欢购买,而且远销太原、北京、天津、南京、上海等大中城市。

灵丘的谷子糊糊面也成为馈赠佳品。

受上天与自然的宠爱,在浑源1966平方公里的土地上,蕴藏着厚实的自然资源禀赋,中药材黄芪就是其中之一。

浑源属温带大陆性季风气侯,地形地貌特征是南山北坡中盆地,全县海拔1018—2333m,海拔垂直高差大,气候差异明显,适宜多种中药材的生长和种植。浑源黄芪主产区位于该县境内的恒山山脉,该区气候凉爽,土壤由花岗岩麻岩分化而成,属砂质土壤,成土性质好,有机质含量高,土质疏松,土层浓厚,PH值在7—8之间,土壤中富含钾和微量元素硒,独特的生态环境使浑源黄芪具有道地性,质量好、品位高。经中国科学院药物研究所、上海药物研究所化验,浑源黄芪内含B-淄醇、亚油酸、亚麻酸、二十一种氨基酸、D—B天冬素、胡萝卜素、二十九种烷、胆碱、多糖等有机物,富含硒、铁、锰、钡、镍等微量元素,临床应用效果显著。据权威中医理论阐述,浑源黄芪具有补气固表,利尿托毒,排脓,敛疮生肌功能。首先能够增强人体免疫力,能增强网状内皮系统的吞噬功能,使血白细胞及多核白细胞数量明显增加,使巨噬细胞吞噬百分率及吞噬指数显着上升,对体液免疫、细胞免疫均有促进作用。其次,具有增强病毒诱生干扰素的作用,易感冒者在感冒流行季节服用黄芪,不仅可使感冒次数明显减少,而且可使感冒症状较轻,病程较短。再者,能够改善心功能,黄芪对正常心脏有加强收缩的作用,对因中毒或疲劳而衰竭的心脏,强心作用更显着,表现为可使心脏收缩振幅增大,排出血量增多。现代医学常用于治疗感冒、小儿支气管哮喘、甲型肝炎、乙型肝炎、肾炎、病毒性心肌炎、腰酸腿疼等症。经药理化验证明恒山黄芪含蛋白质、淀粉酶、核黄素、β-谷留醇、微元素硒、亚麻酸二十一种氨基酸。有铁、钙、磷二十多种营养成份。经常服用具有增强免疫功能和抗衰老、抗癌、抗病毒、调节血糖、利尿、改善和预防心脑血管疾病都有较好疗效。实乃有祛病养身、益寿延年之功效,是馈赠之保健佳品。同时,浑源黄芪在抗疲劳,降压,保肝,调节血糖等方面有很大疗效。

浑源黄芪文化源远流长,据史料记载,浑源早在1500多年前的北魏时期就有刨黄芪入药的历史,元朝得到大面积发展,清代则作为“贡品”进献朝廷。药用价值方面,浑源黄芪有效成份皂苷类、黄酮类和多糖类含量,特别是微量元素硒的含量远高于其它产地黄芪。

历届县委政府都将黄芪产业的发展作为打造本土品牌,培育经济亮点的重要战略举措来实施。目前,全县宜芪面积39.6万亩,有芪面积16.4万亩,其中标准化面积6.5万亩,年产黄芪150万斤,已建成丽珠、振兴、万生、恒达、泽青等一大批黄芪加工生产龙头企业,共开发出20多个黄芪系列产品。同时,黄芪羊、北芪菇等一批由黄芪催生的相关产品,延伸了黄芪产业链条。此外,该县共取得中药材GAP认证、GMP认证、全国首批“道地优质药材种植基地”和地理证明商标四种国家级认证资格,四块响当当的举足轻重牌子不仅是巨大的无形资产,而且为浑源黄芪产业的跨越发展奠定坚实基础。

如今,浑源黄芪不仅在国内畅销,并远销到欧美及东南亚国家。黄芪产业正逐步成为浑源县域转型跨越的生力军。

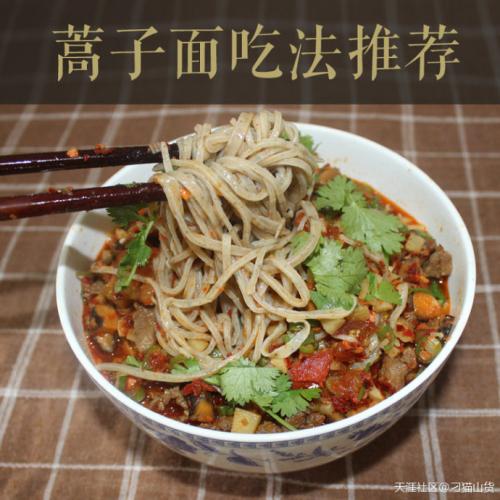

家乡的蒿子面是在玉米面或是小米面里掺入少许当地野生植物蒿籽粉做成的,也有玉米面、小米面和蒿籽粉三合一的。还有是豌豆蒿籽面的。蒿籽有一种独特的气味,蒿面遇水后具有粘性,往玉米面里掺蒿面,为的是使粗楞疙涩的玉米面筋道起来,因为掺入蒿面,当地人把这种面就叫做蒿籽面。加蒿籽粉的玉米面擀出的面条有一种独特味道,硬朗筋道中带着玉米的香甜。蒿面和玉米面经水拌和,反复揉搓至既软和又有韧劲为止。那时的蒿面比较粗,一般都是就吃就放到捣蒜钵里捣。大约一斤的玉米面只放一小酒盅蒿面就足够啦,放多了根本擀不开。看看蒿面就是要把腐朽变神奇的东西。现在能吃上添加蒿面的拉面就很阿弥陀佛啦,千万别吃上添加化学拉面剂的拉面。想吃正宗蒿籽面当数阳高县城新华街的客顺饭店了。二十多年来,一直经营着蒿籽面。店老板姓苏,陕西西安的老家。他是个特别爱干净的人,干净的程度也许用现代话形容就叫有洁癖,不过这点毛病对于食客来说是最好不过的。老苏这里吃蒿籽面也是甜吃,配套的就是黄豆面酱和咸菜丝。

揉好的蒿籽面用长擀面棒在案板上擀成越薄越好的圆形面片。稍加凉硬后,用面杖卷起,然后来回折叠成下宽上窄的梯形形状,再用薄而锋利的菜刀切成细丝面。本地人喜欢吃原汁原味的蒿籽面,既不打臊又不添加其他任何佐料,最多就个烂腌菜或是腌萝卜丝,吃到最后还要把汤喝了。说到喝汤,有一个很感人的真实故事。那就不得不提一提古城镇的老郝了,老郝今年八十多岁,他一辈子吃了多半辈子蒿籽面。七十年代时,老郝家里又添了一个最小的宝贝女儿。平日里一直是老婆给做饭,现在老婆坐月子,只好自己做饭。家里人口多,老郝按平日的量煮了一锅蒿籽面。仍然是平日的吃法,等孩子们和老婆吃完,他自己吃的时候才发现铁锅里面只剩下汤了。原来自己的老婆经常是喝蒿籽面汤啊!老郝好一阵心酸。于是在家里面宣布:从此以后再穷也要一家人共同吃蒿籽面,剩下的汤再大家喝。果然,老郝家时至今日吃蒿籽面的家规仍然是面共同吃,汤共同喝。

野蒿是一种草本植物,浅绿色的茎杆和叶片上,长满了白色的绒毛,远远的看上去显青灰色。在每一个分枝的顶端开着一朵微型的黄花,花朵非常小,小得近乎无花果一样。不过它的花期却很长,边生长边开花,几乎整个生长季节都在开花。听母亲讲,在那个擀面擀到手抽筋,稀汤面糊灌大肚的年代,蒿籽面却成了一种奢侈品,自然蒿草也成了救命草。母亲虽然在家里最小,和大姨相差三十多岁,但也不是吃闲饭的。那时母亲大冷天常常带着一个布袋子出去找蒿草,一走就是十几里。因为近处的都让人们采光了,所以哪里不好走就到哪里找。找到以后,先看看附近哪里有冰面。再小心翼翼的把采到的蒿草抱上一捆放到冰面上,然后拿起蒿草在冰面上使劲摔打,于是蒿籽籽就乖乖的铺满了冰面。再抓一把软草当笤帚把冰面上的蒿籽儿扫成堆装到袋子里,回家簸一簸,碾一碾就变成蒿面了。采蒿籽儿的最好的办法就是冰面上进行,因为蒿籽太小、太碎在打谷场上不好弄。

蒿籽面是从什么年代开始食用的,也没必要去考证。从宋代曾巩在其《隆平集·西夏传》的记载中看蒿籽应该大约在宋代和西夏时代就已作为“食品添加剂”进入了人们的生活。起初,也许只是为了度荒,随着时间的推移,人们发现了蒿籽有健胃清热、延年益寿的诸多优点,便作为一种传统的地方风味沿袭了下来。据史料记载,明朝朱元璋的十六子朱旃在宁夏做官时,随行有几位是宫廷中退役的御厨,他们将蒿籽面的制作技术传给当地人,从此蒿籽面在中宁一直流传至今。我不赞成这种说法,宫庭御厨怎么能知道这乡野之物。即便知道,也应该是民间传给他们的。

时光荏苒,现在蒿籽面已经成为餐桌上调节口味、怀旧的一种面食。蒿籽面在过去只是一种充饥的家常便饭,现在吃蒿籽面,就赋予它更深刻的意义,蒿籽面里记载着上几代人生活的酸甜苦辣,也记忆着我们这一代人苦中有乐的童年。

即兴赋诗一首:《蒿》——绿绿的,轻轻的,随风摇曳,不高大,不粗壮,更不枝繁叶茂。没有娇艳的色彩,也没有妖娆的花朵,更没有窜上跳下精彩的呈现,植物王国被遗忘的——小不点,你静悄悄的来了。不是为谁而来,总给这片土地带来了希望,也不是为我而来,却给了大自然无穷的生命。

信息来源:大同日报 张为忠

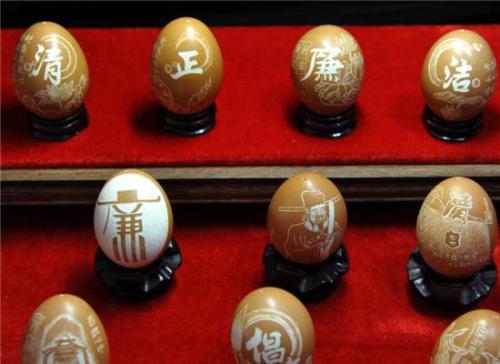

蛋雕作品种类繁多,有人物肖像、花鸟鱼虫、京剧脸谱、诗文字画,主辅相衬十分得当,惟妙惟肖斗艳争芳。例如“人物肖像”蛋雕,从古代帝王将相到现代名人,个个形象逼真,活龙活现;在“奔马图”蛋雕中,色调鲜明栩栩如生,酷似一幅徐悲鸿的奔马图画呈现在您的面前,使您如醉如痴;在“花鸟鱼虫”蛋雕中, 蝈蝈鼓翅飞鸣,花草迎风滴露,花香鸟语,金鱼戏水,定会使您心旷神怡;在“诗文字画”蛋雕中,正面刻有诗人肖像,背面刻有妙语诗文,又将书法融汇其中,可谓人物、诗文、书法融于一炉,如贮百宝,使人百看不厌,回味无穷

张建成早年曾经学过国画,篆刻,凭着深厚的功底,利用椭圆形的鸡蛋外壳进行巧妙设计,刻出的图象既形似又神似,立体效果很强。他的蛋雕作品是以刀代笔,既继承了中国国画的白描技法,又融汇了西洋油画的写实风格,真正做到了“古为今用,洋为中用”

大同蛋雕,每套均配以红木底座和锦锻包装彩盒,越发显得雍容华贵,出类拔萃。它虽然是个刚刚出土的幼苗,但经过辛勤培育之后,很快就会茁壮成长,开花结果,使之呈现在雕刻艺苑的花丛之中,散发着国色天香,给人以美的享受。如今,大同的蛋雕艺术已经引起专家学者以及各界人士的重视,他们一致啧啧称赞为“大同的绝活,罕见的艺术”。( 大同)

过去,磨粉面全凭手工,类似擦土豆丝一般的圆孔擦子,一个个土豆经摩擦变成碎末状,挤水、澄清,再用清水漂白几次,粉面沉下去,去水,沉淀物再粉碎晾晒,直到干透,粉面便形成了。浑源的粉面质地非常好,它以白、精、纯著名,名扬山西的浑源凉粉便取材于此。一般来说,50公斤土豆可出粉面5公斤至6公斤左右,笨重的土豆转化为贵重且轻盈的粉面,便于运输。土豆磨成粉面还有一个好处,就是耐储存,土豆即使窖藏也放不过一年,而干燥无水的粉面可以放置多年。值得一提的是,现在磨粉面全部实现机械化,从磨制到澄清再到出粉,既省事又快捷。

浑源粉面用途很多,除了制作凉粉外,还可以用来制作粉条、粉块、粉剂等。浑源粉条也特别有名,民间有云:浑源的粉条无限长。把粉面加了白矾和成面,用压床压制粉条,只要不把面剂压到底,出来的粉条始终是一孔一根,要多长可多长。在浑源街头,卖粉条的商贩常常把粉条像电线一样盘起来,卖的时候要从中间撕扯开,粉条就像皮筋一样,弹性十足。浑源粉条好就好在耐煮、有嚼头、柔韧性好,它是浑源人特别爱吃的一种菜蔬类食物,做什么菜都要加上一些粉条。浑源粉面还可作粉剂。早年间食物以粗粮为主,当地人便以粗粮诸如玉米、莜面等为主打,添加少量粉面,混合面就变得筋道无比,好吃耐饥,就是现在人们还经常这样吃。

距县城北十二华里的下韩村,文化底蕴深厚,砂器资源丰富,几百年来,古老的传统砂器手工制作技艺在这里代代相传,并一直沿传至今。下韩村传统技艺娴熟,烧制风格独特,整个制作工序完全采用古老的传统手工制法,烧制的产品内外光洁,皮薄质细,方便使用,物美价廉。特别是砂锅,煮饭不变色,炖肉不变味,煎药不变性,既滚锅快,又保温长,有着其它餐具不具有的风格。

除传统砂锅、砂盆、砂吊等产品外,现忆开发出了砂药瓢、砂酒壶、砂餐具和砂茶具等工艺品,色泽上也由过去的灰褐色呈现出鲜艳的银白等多种颜色,已从生活实用型走向了工艺型。产品深受广大用户的亲睐,并远销到河北、北京、内蒙、陕西、山东等地。

浑源砂器是用天然石矸为主料烧制而成的正北砂器,是一种日常生活用具,亦称砂陶,介于陶与瓷之间。制作原料:以当地石矸、纯白土、纯黑土、煤为主料。制作工具:轮子、板锤、绳子、刀片、模、底坐、草垫、边模、铁锅盖、笼盖、铁棍、铁钗等。

传统工艺制作流程:和泥 :工匠们先把石矸料粉碎取磨,煤烧焦粉碎取磨,然后按3:2比例加水混和均匀成泥。踩泥 :用脚踩,一脚一脚的踩,直至把整块泥踩完,如反复地踩,次数越多,泥就有劲好做活。制坯:一个人操作先拨动轮子,使其转动后,再在轮上把泥制坯。 上釉:备好纯黑、纯白土原料,需两个空水缸,把土放在一个缸里加水搅拌,待土块溶解后,把溶液盛到另一个缸里沉淀,留部分水把多余的水倒掉,上釉时搅拌均匀后,把砂坯放在药水里,快速蘸一个,这样药薄厚才均匀。 烧制:用明火烧,烧时把坯放在煤窝,笼盖扣上砂器,烧到笼盖温度700——800度时,把砂器挑出,并放些木柴磨,扣在铁锅盖下焐约30分钟再取出,烧制的成品就会发亮,保证质量。

浑尖砂器经历了由单纯生活用具为主的砂锅,发展成为以砂器为载体的工艺品砂器,其间蕴含着丰富的文化内涵,文化价值已远远超过了砂锅自身的生活用品价值。它的制作技艺对研究我国砂器历史不但起到人类文明发展、诞生炊具、进化饮食方法的实用作用,而且可以从砂器的类型、制作工艺、产品流通以及研究古代的生活习俗、文化传承、风土人情具有很高的历史价值。

近年来浑源县委、县政府和文化部门对其进行了积极性抢救保护,并公布为县级非物质文化遗产保护项目,虽在传承民间传统工艺上有了新的突破,但由于资金不足,处于小规模作坊式生产,设施设备不够完善,直接影响、制约着生产发展。今年将开始招收学员培训传承人,由老艺人发挥传、帮、带作用。2014年充实新生力量,使其熟练掌握制作技能,达到传承发展后继有人。2015年多方筹集资金,建造作坊,发展生产规模,创建经济实体。2016年技术上水平,产品上档次,使砂器产品多样化,并走向更大市场。2017年研发新产品,打造新品牌,使砂器成为浑源龙头文化产业。(穆鹏)