酱梅肉在太原全晋会馆改良吃法,配以荷叶饼、酥方、葱丝、黄瓜丝等,深得顾客称赞,成为一道畅销名菜。笔者曾陪著名美食家李耀云大师品此菜,兴所致,借白朴《沁园春》略改赋云“对诗书满架,子孙可教,琴樽一室,亲友相欢。酱梅肉前,得味慰馋,鱼鸟溪山任往还。岂忘否,访晋商故里,食典相传。”的确,名菜多典故,典故多言礼。如此“晋式三蒸”传承至今、慰馋于人的,还有着一份味中之味、养心益神的东西了,菜式虽千变万化,此为鲜活灵魂。

酱梅肉在太原全晋会馆改良吃法,配以荷叶饼、酥方、葱丝、黄瓜丝等,深得顾客称赞,成为一道畅销名菜。笔者曾陪著名美食家李耀云大师品此菜,兴所致,借白朴《沁园春》略改赋云“对诗书满架,子孙可教,琴樽一室,亲友相欢。酱梅肉前,得味慰馋,鱼鸟溪山任往还。岂忘否,访晋商故里,食典相传。”的确,名菜多典故,典故多言礼。如此“晋式三蒸”传承至今、慰馋于人的,还有着一份味中之味、养心益神的东西了,菜式虽千变万化,此为鲜活灵魂。

阳高县长城乡大力发展规模养羊产业,因地制宜创新以土地使用权抵押贷款发展养殖业新模式,走出一条农民脱贫致富的新路子。截至目前,该乡已发展养羊户300余户,养羊总量达到4万多只。

其实,在阳高县不只是长城乡,近年来,该县抓住“增量、扩草、提质、强防、精养”五个关键环节,着力从技术支撑、项目扶持上发展养羊产业,基本形成了长城乡、友宰镇、王官屯镇等羊养殖专业乡镇和“黄岩沟”、“六棱山”等羊肉品牌。

2015年,阳高县惠农养羊专业合作社申报的“阳高长城羊肉”通过农业部农产品质量安全中心审查和组织专家评审,实施国家农产品地理标志登记保护。

所在地域: 山西

申请人: 阳高县惠农养羊专业合作社

所在地域: 2015年

地域范围

阳高长城羊肉农产品地理标志保护区域为:山西省阳高县长城乡所辖9个行政村,即:十九梁村、十墩村、堡子湾村、镇宏堡村、罗家岭村、大二对营村、范家夭村、镇边堡村、二十六村,养殖面积10500公顷,年出栏60000多只,产量1050吨,出栏率占60%,年存栏100000多只。地理坐标北纬40°14′—39°55′,东径113°28′—114°40′之间,海拔最高2144米,最低1178米。

苦菜又名甜苣菜、败酱草,虽说其味儿苦,但它是五味之一,吃起来别有风味。据说,苦菜还是一味中草药,在李时珍的《本草纲目》中还有介绍,它不但含有丰富的蛋白质、维生素C、梗黄素、脂肪、糖、无机盐、磷、钙、铁等微量元素,具有很高的营养价值,而且具有消炎解凝、行瘀散结、降压明目、养颜润肤、利尿消肿、增加食欲等多种功能,常吃苦菜,可祛病强身,延年益寿。

苦菜的吃法很多,最常见的吃法是凉拌鲜苦菜。做时,先把苦菜中夹的杂物拣出来,用凉水洗干净,用开水煮出来。煮苦菜也是一门学问,火候是最难掌握的,时间短了,苦菜还是生的;时间长了,苦菜就黄了也软了,没味儿也没吃头了。最恰当的时间是把苦菜放在开水里,立马翻个个儿,就捞出来。这样煮出来的苦菜又鲜又嫩,而且很有嚼头,绿叶白根,白是那白的,绿是那绿的,让人食欲大增。当然,这说的是煮,拌苦菜的学问就更大了。氽不好寡不菜菜的,还是没吃头。有一家饭店做的凉拌鲜苦菜简直绝了,它先将苦菜剁碎,然后放鲜蒜、葱花、香油、盐、味精,轻轻搅拌起来。那菜,不仅苦味儿足,而且香味儿浓,让人想起来舌下生津,丝丝缕缕的清香美意漾在心间。

当时,阳高一带是汉族与少数民族杂居的地区,吃羊肉的习惯也不相同。少数民族只吃羊肉,把羊下水全扔了。而汉族人生活比较朴素,认为把羊下水扔了太可惜,因而吃完羊肉之后,还要把羊头、羊蹄、羊心、羊肝、羊肺、羊肠以及羊血等洗净,煮熟切碎,配以葱、蒜、姜、辣椒、盐等调料熬制成汤,因为里边杂七杂八的应有尽有,故称作羊杂。后人越做越精,羊杂汤里添加了当地的山药粉条。粉条吃起来又筋又颤,羊杂嚼起来又辣又香,二者配在一起,犹如锦上添花,故称羊杂粉汤。

羊杂粉汤有荤有素,油而不腻,质醇味美,捞出锅来热气腾腾,香气袭人,吃进肚里味道鲜美,具有明显的驱寒、暖胃、舒身等功效,和西安的“羊肉泡馍”、太原的“清和元头脑”一样,是一种较好的保健食品。

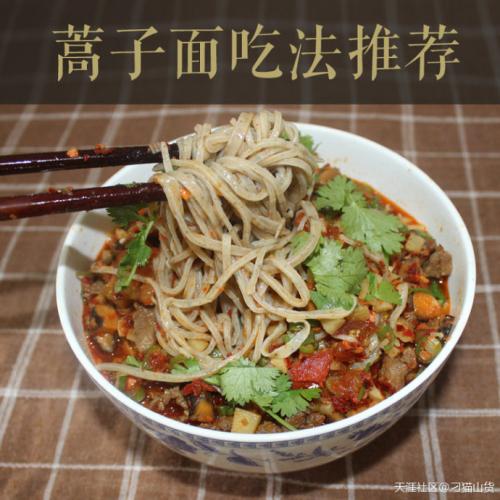

家乡的蒿子面是在玉米面或是小米面里掺入少许当地野生植物蒿籽粉做成的,也有玉米面、小米面和蒿籽粉三合一的。还有是豌豆蒿籽面的。蒿籽有一种独特的气味,蒿面遇水后具有粘性,往玉米面里掺蒿面,为的是使粗楞疙涩的玉米面筋道起来,因为掺入蒿面,当地人把这种面就叫做蒿籽面。加蒿籽粉的玉米面擀出的面条有一种独特味道,硬朗筋道中带着玉米的香甜。蒿面和玉米面经水拌和,反复揉搓至既软和又有韧劲为止。那时的蒿面比较粗,一般都是就吃就放到捣蒜钵里捣。大约一斤的玉米面只放一小酒盅蒿面就足够啦,放多了根本擀不开。看看蒿面就是要把腐朽变神奇的东西。现在能吃上添加蒿面的拉面就很阿弥陀佛啦,千万别吃上添加化学拉面剂的拉面。想吃正宗蒿籽面当数阳高县城新华街的客顺饭店了。二十多年来,一直经营着蒿籽面。店老板姓苏,陕西西安的老家。他是个特别爱干净的人,干净的程度也许用现代话形容就叫有洁癖,不过这点毛病对于食客来说是最好不过的。老苏这里吃蒿籽面也是甜吃,配套的就是黄豆面酱和咸菜丝。

揉好的蒿籽面用长擀面棒在案板上擀成越薄越好的圆形面片。稍加凉硬后,用面杖卷起,然后来回折叠成下宽上窄的梯形形状,再用薄而锋利的菜刀切成细丝面。本地人喜欢吃原汁原味的蒿籽面,既不打臊又不添加其他任何佐料,最多就个烂腌菜或是腌萝卜丝,吃到最后还要把汤喝了。说到喝汤,有一个很感人的真实故事。那就不得不提一提古城镇的老郝了,老郝今年八十多岁,他一辈子吃了多半辈子蒿籽面。七十年代时,老郝家里又添了一个最小的宝贝女儿。平日里一直是老婆给做饭,现在老婆坐月子,只好自己做饭。家里人口多,老郝按平日的量煮了一锅蒿籽面。仍然是平日的吃法,等孩子们和老婆吃完,他自己吃的时候才发现铁锅里面只剩下汤了。原来自己的老婆经常是喝蒿籽面汤啊!老郝好一阵心酸。于是在家里面宣布:从此以后再穷也要一家人共同吃蒿籽面,剩下的汤再大家喝。果然,老郝家时至今日吃蒿籽面的家规仍然是面共同吃,汤共同喝。

野蒿是一种草本植物,浅绿色的茎杆和叶片上,长满了白色的绒毛,远远的看上去显青灰色。在每一个分枝的顶端开着一朵微型的黄花,花朵非常小,小得近乎无花果一样。不过它的花期却很长,边生长边开花,几乎整个生长季节都在开花。听母亲讲,在那个擀面擀到手抽筋,稀汤面糊灌大肚的年代,蒿籽面却成了一种奢侈品,自然蒿草也成了救命草。母亲虽然在家里最小,和大姨相差三十多岁,但也不是吃闲饭的。那时母亲大冷天常常带着一个布袋子出去找蒿草,一走就是十几里。因为近处的都让人们采光了,所以哪里不好走就到哪里找。找到以后,先看看附近哪里有冰面。再小心翼翼的把采到的蒿草抱上一捆放到冰面上,然后拿起蒿草在冰面上使劲摔打,于是蒿籽籽就乖乖的铺满了冰面。再抓一把软草当笤帚把冰面上的蒿籽儿扫成堆装到袋子里,回家簸一簸,碾一碾就变成蒿面了。采蒿籽儿的最好的办法就是冰面上进行,因为蒿籽太小、太碎在打谷场上不好弄。

蒿籽面是从什么年代开始食用的,也没必要去考证。从宋代曾巩在其《隆平集·西夏传》的记载中看蒿籽应该大约在宋代和西夏时代就已作为“食品添加剂”进入了人们的生活。起初,也许只是为了度荒,随着时间的推移,人们发现了蒿籽有健胃清热、延年益寿的诸多优点,便作为一种传统的地方风味沿袭了下来。据史料记载,明朝朱元璋的十六子朱旃在宁夏做官时,随行有几位是宫廷中退役的御厨,他们将蒿籽面的制作技术传给当地人,从此蒿籽面在中宁一直流传至今。我不赞成这种说法,宫庭御厨怎么能知道这乡野之物。即便知道,也应该是民间传给他们的。

时光荏苒,现在蒿籽面已经成为餐桌上调节口味、怀旧的一种面食。蒿籽面在过去只是一种充饥的家常便饭,现在吃蒿籽面,就赋予它更深刻的意义,蒿籽面里记载着上几代人生活的酸甜苦辣,也记忆着我们这一代人苦中有乐的童年。

即兴赋诗一首:《蒿》——绿绿的,轻轻的,随风摇曳,不高大,不粗壮,更不枝繁叶茂。没有娇艳的色彩,也没有妖娆的花朵,更没有窜上跳下精彩的呈现,植物王国被遗忘的——小不点,你静悄悄的来了。不是为谁而来,总给这片土地带来了希望,也不是为我而来,却给了大自然无穷的生命。

信息来源:大同日报 张为忠