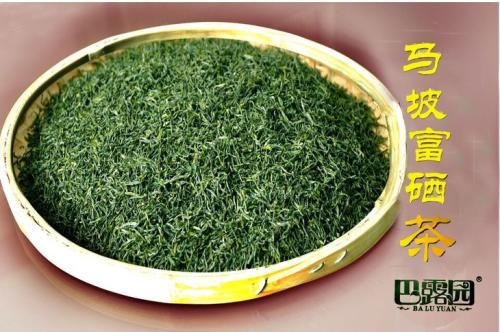

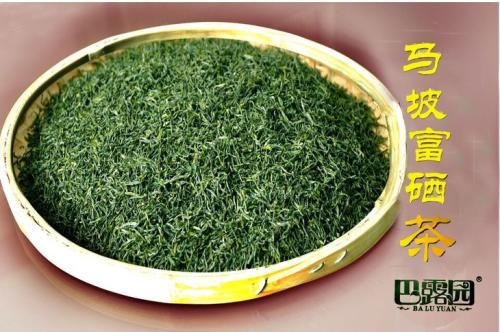

一. 湖北省 恩施州 建始县 马坡茶

马坡茶为农产品地理标志产品。马坡茶生长在建始县三里乡的大沙河、蟠龙、扎鱼口、马坡村、窑场、龙飞等26个村,种植面积15000多亩, 马坡茶生产选用“鄂茶10号”、“鄂茶1号”、“福鼎大白”、“龙井43号”“安吉白茶”等茶树品种。马坡是湖北省建始县三里乡的一个小地名,现是一个行政村。据《建始县地名志》1983版所载“马坡位于三里坝南偏西9.25公里,海拔820米,此山形似卧马,面积0.3平方公里,所产茶叶,闻名全县”。近代在为其命名时,与地方名相结合,故称“马坡茶”。境内特殊的红沙土壤和地理气候,孕育出“马坡茶”独特的内在品质,深受广大消费者青睐和多位茶叶专家、学者好评。马坡茶与其它茶叶相比,独具特色:味甘,汤色清绿明亮,清香幽长、似豆香、熟板栗香。泡头杯水,汤清色绿,甘醇初露;二杯水,汤色绿中透淡黄,豆香、熟栗香郁滋味浓醇、鲜;三杯水,汤碧泛青、滋味浓醇。内在品质特征:茶多酚含量≥13.0%,水分含量≤5.0%。其系列产品——扁形茶、针形茶、烘炒青先后在“中茶杯”、“鄂茶杯”名优茶评比中获得金奖,充分体现了“马坡茶”独特的品质。

马坡茶是湖北省恩施州建始县三里乡马坡的。“马坡茶”具有三百多年的栽培历史,具有“毛尖细圆、条索紧细;汤清叶绿、清彻明亮;香气馥郁、回味绵长”等独特的品质。马坡茶是国家农产品地理标志保护产品。

建始县三里乡马坡历来盛产茶叶,马坡茶成为建始县农产品中的一个重要品牌。三里乡“马坡茶”具有三百多年的栽培历史,清朝道光年间,三里乡吕家湾(马坡村)学子吕天朝在进京科考中会试高中,被道光皇帝召见,钦点守备一职。吕天朝面圣时,把从杭州引进栽种在河水坪的(12棵)茶敬献皇上。皇上品后龙颜大悦,赐名马坡茶。

马坡村茶园基本分布在海拔800米至1200米之间,属亚热带季风湿润气候,光照充足,四季分明,年平均气温15度左右,相对湿度80%,年均光照1300小时左右。由于日照市光照时间长,气候温润,尤其适宜茶叶的生长,因而利于茶叶内含物质的积蓄,茶多酚、儿茶素等各种有效成分及对人体有益的微量元素含量颇丰。

三里乡境内特殊的红沙土壤和地理气候,造就了马坡茶独特的品质,具有“毛尖细圆、条索紧细;汤清叶绿、清彻明亮;香气馥郁、回味绵长”等独特的品质。种植面积近万亩,区域内茶叶经营企业众多,品质特殊,多次在农博会获奖。

建始县马坡明珠茶业专业合作社,是由三里乡窖场村民崔孝峰联合当地茶农成立的从事茶叶生产经营的农民专业合作社。该社自成立以来,秉承“创新谋发展、品质赢市场、服务赢顾客”的经营思路,追求“天、地、人”和谐统一境界,以“专业合作、共谋发展”的理念,致力开发马坡特色名优茶,其茶园已取得中国绿色食品发展中心绿色食品认证,是建始县唯一取得绿色食品认证的生态茶园,也是建始县唯一取得绿色食品认证的茶业专业合作社。其主导产品“马坡玉毫”绿茶因其品质“色泽青绿、回味甘醇、香馨持久”深受广大茶友好评。

为了做大做强马坡茶叶品牌,该合作社申请注册了建始县马坡玉毫茶业有限公司,并组织技术骨干,研制出了具有鲜明地域特色的“午间马坡玉毫茶”,该产品在参加第七界武汉农博会期间,深受茶友和茶叶专家好评,从众多的参展产品中脱颖而出,获得了金奖农产品称号。

2013年,建始县马坡明珠茶业专业合作社申报的“马坡茶”通过农业部农产品质量安全中心审查和组织专家评审,实施国家农产品地理标志登记保护。

地域范围

马坡茶适宜种植区东邻红岩、高坪,西与小溪口电站接壤,北与长梁、茅田毗邻,南与恩施市崔坝镇相连,海拔600-1200米,属暖温带-中亚热带季风湿润的山地气候过渡带。马坡茶的地域范围为:地跨北纬30°33′至北纬30°39′,东经109°56′至东经109°47′,版图面积为170.7平方公里(含山林),马坡茶地理标志面积15000亩,产量600吨,核心区域为三里乡大沙河村、蟠龙村、扎鱼口村、崔家村坊村、马坡村、窑场村、龙飞村、石牌村、香树湾村、洋湖沟村、青林口村、老村村、大洪村、小洪村、何家坡村、大牌村、大兴村、三高村、二龙湾村、小屯村、孙家坝村、枫香树村杨柳村、河水坪村、农科村、擦擦坡村26个村。

二. 湖北省 恩施州 巴东县 宜红茶

称宜红,又称宜昌工夫茶,是我国主要工夫红茶品种之一。历史上因由宜昌集散、加工、出口而得名。

1宜红茶区的自然环境

宜红茶区位于东经109°-112°,北纬29°-31°31′。产于武陵山系和大巴山系的湖北、湖南三市州(湖北的宜昌市、恩施土家族苗族自治州、湖南的常德市)二十余县,是我国历史悠久的著名茶区,早在公元3世纪西晋时,《荆州土地记》就记有:“武陵七县通出茶”。唐代陆羽《茶经》载:“巴山峡川有两人合抱者”,“山南,以峡州上”。

1.1气候

属亚热带气候,茶区年均温度14~18℃。宜昌年均温度16.9℃,无霜期283天,10℃以上茶树生长发育期248天,有效活动积温5401℃。恩施年均温度16.3℃,无霜期280天,10℃以上茶树生长发育期247天,有效活动积温5171℃。常德在北纬29°附近,一般年降水量1200~1600mm,且多集中在茶树生长发育的3~9月。

1.2土壤、地势

土壤以黄棕壤、红壤、黄壤、酸性紫色土的面积大,成土母岩多为片麻岩、沙岩、页岩、板岩、花岗岩分化而成。pH值多在4.5~6.5之间。

宜红茶产于武陵山系和大巴山系境内,以武陵山区分布最广,海拔高的有2000~3000m的高峰,而茶树分布主要在海拔300~1000m之间的低山和半高山区。宜红茶优质茶的产区多在海拔400~1000m之间,如五峰的采花、宜昌的邓村、鹤峰的走马等。

1.3品种

宜红茶区特有的茶树品种资源,如宜昌大叶种、宜红早、恩施大叶种、鹤峰苔子茶、恩施苔子早、巴东苔子茶、五峰大叶种、五峰柳叶种等。

2宜红茶的诞生

不少学者认为,我国红茶源于17世纪中叶。宜红茶究竟起源于何时呢?笔者1953年开始在宜红茶区收集资料,作过访问。1982年笔者曾撰文“宜红茶初考”,提到:“清代湖南《巴宁县志》记有道光二十三年(1843年)与外洋通商,广人挟重金来制红茶,农人颇享其利。日晒,色微红,故名红茶。清代《宁乡县志》(1867年)记有:“广人贩红茶,按谷雨来乡,不利雨而利晴,不须焙而须曝,乡园获小济焉”。据我国著名茶学家吴觉农先生分析:“当时(指19世纪)湖南有了红茶,湖北和湖南邻近,这个时期红茶制法可能已传人湖北”。《湖北茶业贸易志》记:“19世纪以后,大批广东商人到鄂南采制出口红茶,进一步促进了鄂南茶叶生产的发展。到鸦片战争前夕,羊楼洞不仅成为国内著名的边销茶区,而且成为著名的出口红茶产区。在鄂南茶叶蓬勃发展的同时,由于广东茶商到鹤峰、五峰一带改制红茶,也促进了鄂西茶叶生产的发展,五峰、鹤峰、长阳生产的宜红茶,很受英商欢迎,成为国内著名出口红茶产品”。“19世纪以后,我省外贸有了较大的发展,出口红茶贸易也随之兴旺起来,清代道光年间,广东茶商钧大福带领江西技工到五峰渔洋关传授红茶采制技术,设庄收购精制红茶运汉转广州出口”。

《鹤峰县志》(清光绪十一年续修本)记:“邑自丙子年广商林紫宸来州(注:清雍正改容美土司归流,建鹤峰州)采办红茶。泰和合、谦慎安两号设庄本城五里坪,办运红茶载至汉口兑易,洋人称为高品。”

笔者于1962年5月,访问老茶人、宜昌县茶叶公司太平溪茶站评茶师宫美珊先生,他说:“光绪元年(乙亥年,1875年)有广东香山县客商芦次伦先在鹤峰开矿,失利。见鹤峰一带产茶甚多,因此开设茶号,在鹤峰、湖南石门县泥沙一带教茶农做红茶,头一年做有红茶七八千斤,首批由汉口转运广州出口。由于茶叶品质好,每箱售价高达160两(白银),比当时市场红茶价格高出一倍”。

五峰县采花乡发掘的已有100多年历史的英商“宝顺和”茶庄招牌,说明那时五峰各地已在做红茶。

综上所述,根据历史文献记载及宜红茶区老茶人的传说,可以推断:宜红茶的诞生在十九世纪中期前后。宜红茶的大量出口外销在清光绪二年(1876年)清政府与英国签订不平等条约《烟台条约》把宜昌辟为通商口岸之后。据中国茶叶公司资料:1876年我国茶叶出口曾达213.2万担,其中红茶出口170.9万担,占茶叶出口总额的80.16%,当时由汉口出口茶叶57.4万担,其中红茶47.8万担,占出口总额的83.2%,其中就有大量宜红茶出口。建国前,我国茶叶出口贸易极盛时期是1886年,当时我国茶叶出口达268.2万担,其中红茶200万担,占出口总额的74.6%,曾为我国换回6310万银元。

1949年我国茶叶出口仅19.84万担,其中红茶出口只有1.65万担,只有1886年的0.825%。宜红茶几乎全面停产。宜红茶收购、加工、集散中心的五峰渔洋关,抗日战争前有茶厂10余家,1949年已全部关闭。

3宜红茶的新生和发展

1949年10月1日,中华人民共和国成立,当时苏联首先和我国建交,随后签订了“中苏友好同盟条约”和“中苏贸易协定”,我国红茶出口苏联换回我国建设急需的物资,这样红茶有了销路,以后宜红茶还出口东欧各国。

三. 湖北省 恩施州 巴东县 野生香菇

香菇简介: 本品产于全国著名的耳菇之乡-湖北,原为野生,现已广泛人工栽培。香菇味甘,性平,无毒,具有益气补虚、健脾胃、活血之功效。它富含多糖及多种酶、氨基酸、维生素,可以提高人体的免疫力,增加机体的抗癌作用,对糖尿病、肺结核、传染性肝炎、神经炎患者有治疗作用。 质量标准:一级:花纹色谈,明显,菌褶淡黄色,厚度≥ 0.5 c m,近半球形或伞形、规整、开伞度6分大小≥4cm,菌柄长<菌盖直径,气味香味,无异味,残缺菇重量≤1%,褐色菌褶,虫孔、霉变菇重量≤1%,杂质重量≤0.2%,无毒菇、异种菇、活虫体、动物毛发和排泄物、金属物。二级:花纹色较深,菌褶黄色,厚度≥0.5 cm,扁半球形或伞形、不规整、开伞度 7分,大小 2. 5—4 c m,菌柄≤菌盖直径,气味香味,无异味,残缺菇重量≤1%,褐色菌褶,虫孔、霉变菇重量≤1%,杂质重量≤0.2%,无毒菇、异种菇、活虫体、动物毛发和排泄物、金属物。三级:花纹棕褐色,菌褶深黄色,厚度≥0.3 cm,扁半球形或伞形、不规整、开伞度8分,大小≥ 2 c m,菌柄≤菌盖直径,气味香味,无异味,残缺菇重量≤5%,褐色菌褶,虫孔、霉变菇重量≤5%,杂质重量≤1%,无毒菇、异种菇、活虫体、动物毛发和排泄物、金属物。

四. 湖北省 恩施州 来凤县 来凤桐油

桐油,用来制造油漆、油墨、油布等。婴儿拉肚子、感染风寒之后,母亲在手心点一滴桐油,用火烤热,把温暖的手掌放在婴儿的背心和肚脐上揉搓或抚摸,其疗效有时候比吃西药更好。迷信鬼神的人,还用桐油炼妖、炼鬼。所谓炼妖、炼鬼,就是把桐油淋在石头上、树桩上、牛粪上,火烧之而已。

榨桐油的作坊,叫油坊。油坊里有巨大的石碾磨。用马或牛拉动石磨,碾碎桐子树的种子。

把碾碎了的种子,放进木榨。木榨的前方,油坊的梁上,悬挂着一根巨大的圆木,叫杵。几个男人,抱着杵,使出吃奶的劲,向前撞击木榨。

嘴里发出“嗨”一声喊,杵与榨撞击时发出“啪”一声响,桐油便一丝一丝地流了出来。这就是俗称的打油。

除了榨桐油之外,油坊还榨菜油和茶油。

油榨出来之后,渣滓被压成饼状,叫枯。菜枯可以做肥料。茶枯,除了做肥料之外,还用来闹鱼(闹:方言,即毒杀的意思)。茶枯很香,在河里撒几饼,鱼群就游过来吃。吃了茶枯的鱼,便一条一条地肚皮朝上,浮出水面,任人捕捉。桐枯也是很好的肥料。栽红薯苗的时候,在根部裹一点桐枯,就不用施别的肥料。红薯藤上不长虫,挖红薯的时候,连土里也见不到蚂蚁。

来凤桐油甲天下,卯洞(漫水乡、百福司镇)桐油甲来凤。

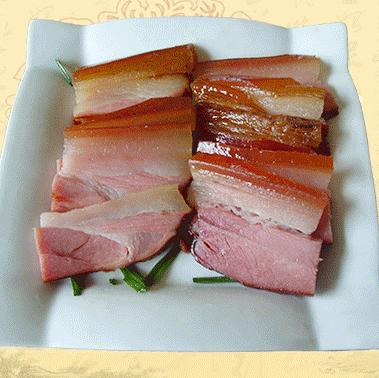

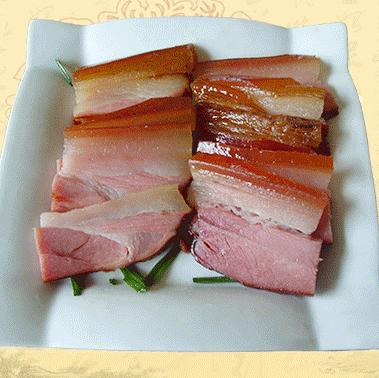

五. 湖北省 恩施州 宣恩县 宣恩腊肉

宣恩腊肉是湖北省恩施州宣恩县的。土家腊肉是用新鲜猪肉撒上调味料后,用柴火或炭火炕制而成。春节前,当地居民每家每户都会炕制腊肉,腊肉也是土家居民年夜晚的主菜。

土家人家家都兴喂年猪,主要是图过年时有肉吃,过年吃不完的,土家人便把它制作成腊肉,不仅便于保存,而且肉色更加好看,把腊肉放在锅里烹煮,香飘十里,勾人食欲,是土家人平时招待客人摆在席上的主菜。

土家腊肉的制作方法是:

(1)将猪肉分成三至五斤(或更大)的块,便于入味和加工储藏;

(2)把盐炒黄,加花椒炒出香味出锅;

(3)把肉用温盐抹匀,放入盆中,将盆底的肉皮朝下肉朝上,面上层的肉皮朝上肉朝下排放整齐,每3~5天翻一次,10天后沥干水分挂到熏房中;

(4)用松柏枝加核桃壳、花生壳、桔子皮等柴草料进行烟熏烘烤,月余后待肉变棕红时即可。

熏好的肉应该放在通风处,可保存两至三年不变质,名曰“腊肉”,也称“土家腊肉”、“恩施熏肉”。土家腊肉色泽焦黄、肉质坚实、熏香浓郁、风味独特。

食用时,取肉在火上将肉皮烧焦黄,放在温水中将皮泡软,刮洗干净备用。

腊肉的烹调方法比较多,不同部位不同,排骨、猪蹄一般用来炖,制作火锅;其它部位一般用来与鲊广椒、蒜苗、山野菜、小米一起炒、蒸而食。比较有名的腊肉菜品有:小米蒸年肉、鲊广椒炒腊肉、糖年肉、蕨粑炒腊肉、腊蹄子火锅等。

六. 湖北省 恩施州 咸丰 刀剪

库车刀剪自古出名,汉唐时代曾被丝路商人带中亚、西亚销售。清咸丰年间就被皇宫、宦官和有钱之人佩带视为高贵身份的象征。解放后尤其在80年代以后,库车各种雕花手工刀就被列入重点旅游产品。( 库车)

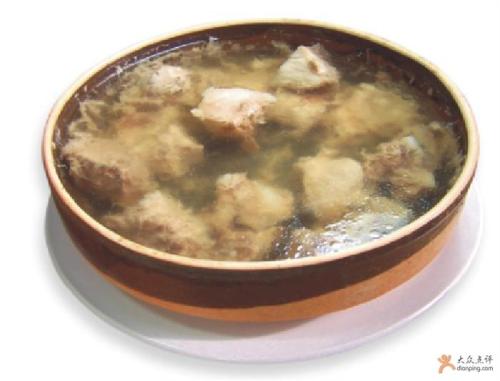

七. 湖北省 恩施州 恩施市 蕨粑

在恩施素有“蕨粑好吃根难挖”之说。做蕨粑的原料是蕨,其嫩薹又称蕨菜。这种野生植物盛产于恩施山区海拔1000米的大山之中,它的根经过加工便可获得淀粉,然后将其熬制成块,即为蕨粑,是恩施深山美食之一。

蕨粑有很多种吃法,一般人们喜欢用它炒腊猪肉,这个菜做出来色鲜味美,香气飘满全院子。还有的人将煮熟的米饭与蕨粉混在一起拌匀后煎成块吃,或者做成蕨粑丸子下鸡汤吃,也有人把蕨粑制成粉丝做凉粉吃。蕨根还是许多野兽越冬的主粮,如野猪、土猪、刺猪冬天都爱拱吃蕨根。

据有关资料介绍:蕨根中含有丰富的淀粉,被收录在《黑色保健食品》之中,既可食用又可入药,富含铁、锌、硒多种微量元素和维生素及多种氨基酸,《本草纲目》载其性微甘、凉,具有滑肠通便、消脂降压、通经活络、降气化痰等功效。

八. 湖北省 恩施州 建始县 建始厚朴

建始厚朴为农产品地理标志产品。建始厚朴分布于建始县境内的茅田乡、龙坪乡、高坪镇、花坪镇、官店镇等10个乡镇,是我县地道药材之一,区域面积26.6572万公顷。建始厚朴产量高,树皮较其它品种厚2-3mm,最厚可达7mm,质坚硬,易折断,断面玻璃状,含纤维少。气芬香,味辛辣,树龄25年以上的树皮达5-7mm,筒围在18-25cm。外表面深褐色,粗糙,有油性,有的可见多数紫红色小亮星,有时呈鳞片状,较易剥落,有明显椭圆形皮孔和纵皱纹,刮去粗皮者显黄棕色。内表面皮为棕褐色或棕色,较平滑,具细密纵纹,划之显油痕。建始厚朴树皮、花、叶皆可入药,相对川厚朴和紫油厚朴药用更广,并主要用于保健及医药领域。建始厚朴树皮厚,油性含量高,酚类含量大。相对川厚朴和紫油厚朴纤维含量少,强度弱,酚含量更高,为著名中药,有化湿导滞、化食消痰、驱风镇痛之效。厚朴叶大荫浓,味芬香,长可达25-30cm,宽可达10-15cm,可作为传统食品包装用,包装食品不粘连,并有防腐、保健的作用。现被当地经营大户通过初级加工后出口到韩国、日本,作环保食品包装原料。建始厚朴属于地道中药材,且历史悠久,分布广泛,明正德七年(1512)《夔州府志》建始卷已有记载,并于2011年成功注册“建始厚朴”商标。近十年来建始县通过退耕还林工程、天保工程人工造林、退耕还林后续产业建设等林业重点工程,在建始县营造了5万亩建始厚朴基地。已经形成了与安徽的亳州药市、河北的安国药市、广西的玉林药市、广州的清平药市等销售网络,年销售建始厚朴1000吨,产值1600万元,出口创汇320万元。

厚朴,芳香化湿中药,主治:食积气滞;腹胀便秘;湿阻中焦,脘痞吐泻;痰壅气逆;胸满喘咳。出自《神农本草经》。现为国家Ⅱ级重点保护野生植物。

树皮、根皮、花、种子及芽皆可入药,以树皮为主,为著名中药,有化湿导滞、行气平喘、化食消痰、驱风镇痛之效;种子有明目益气功效,芽作妇科药用。子可榨油,含油量35%,出油率25%,可制肥皂。木材供建筑、板料、家具、雕刻、乐器、细木工等用。叶大荫浓,花大美丽,可作绿化观赏树种。

申请人: 建始县前进林业专业合作社

所在地域: 2013年

地域范围

建始县隶属湖北省恩施土家族、苗族自治州,位于鄂西南山区北部,跨北纬30°06′至30°54′,东经109°32′至110°12′,东连巴东县,以野三河为界;西接恩施市,以太阳河为界;南邻鹤峰县,以长河、茶寮河为界;北与重庆市巫山县毗连;西北与重庆市奉节、巫山两县接壤,建始厚朴主要分布于建始县境内的茅田乡、龙坪乡、高坪镇、花坪镇、官店镇等10个乡镇,是我县地道药材之一,区域面积26.6572万公顷。建始厚朴种植面积达5万亩,基地面积近1万亩,年产量近3000吨。

九. 湖北省 恩施州 咸丰 土家烧饼

土家烧饼又名掉渣烧饼、抖掉渣烧饼,因烤后外层酥松,稍一震动就可掉渣而得名,有“中国比萨”之美称。土家烧饼是恩施地区极富地方特色的小吃之一,尤以恩施老城区六角亭田发勇家族制作的“田烧饼”为典型代表。“田烧饼”为祖传工艺,远近闻名。

曾风靡全国的掉渣烧饼(土家烧饼),因部分商家不得要领,质量难以保证使声誉受到影响,但在恩施地区,这一传统工艺是源远流长,正在发扬光大。

土家烧饼的主料是面粉,先用老面发面,后以肉、葱、花椒等为原料做成馅,掺合在一起做成椭圆形饼状,抹上酱油、芝麻等,在瓦缸内用木炭烤制而成。烤熟的土家烧饼面色金黄,外酥内软,清香诱人。

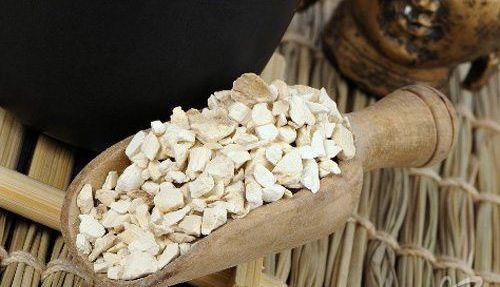

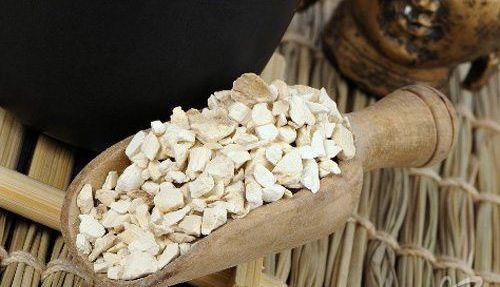

十. 湖北省 恩施州 咸丰 咸丰白术

咸丰白术为地理标志保护产品。咸丰白术,中药药材品种,系湖北省咸丰县。咸丰种植白术历史悠久。由于特殊的地理、土壤、气候等环境条件及先进的栽培技术,咸丰鸡腿形白术相对于其他产区以蛙形为主的白术,具有有效成分含量高、绿色无污染、加工饮片形状好、质地均匀坚实等质量优势,是中药材市场上的抢手货。2007年5月,国家质检总局发布公告,正式批准对咸丰白术实施地理标志产品保护。

白术为菊科多年生草本植物,其根茎入药,有补脾益气、藻湿利水的功效,是中医药方中最为常用的一味药,有“十药九术”之说。咸丰白术因其尾部圆大,上部颈项细长,形似鸡腿,俗称鸡腿白术。由于特殊的地理、土壤、气候和环境条件以及先进的栽培技术,咸丰鸡腿形白术相对于其它产区以蛙形为主的白术,具有有效成分含量高、绿色无污染、加工饮片形状好、质地均匀坚实等质量优势,成为各大中药材市场上的抢手货,保持了连续17年“零库存”的俏销记录。咸丰白术的质量特色,直接促成了咸丰白术产业的不断发展壮大。至今,咸丰白术种植面积达3万亩,年产量超过万吨,约占全国白术常年产量的55%。

一、地理条件

咸丰县地处鄂西南山区,为云贵高原延伸部分的武陵山区余脉。东经109°0 图2 咸丰白术植株特征

[1]9′,北纬29°41′。境内山峦起伏,沟壑纵横,溪流密布。全县最高海拔1911.5m,最低海拔435m。地形地貌复杂,全县呈南部高、中部低,东北向西南倾斜,沿唐岩河河床呈东北高、西南低,形成唐岩河向西南倒流的现象。咸丰县位于新华夏系第三隆起带与长江中下游东西构造组合部,寒武纪至三迭纪比较发育。南部和北部的构造山地及中部剥蚀山地是主要地貌类型。有高山、二高山、低山三大类地态。 白术种植忌连作,病虫害易交互传染。咸丰白术主要种植区域在二高山,植被条件好,山形小,自然形成隔离带,有效地避免了白术病虫害的传播。咸丰白术适宜生长区为海拔600m~1200m,该县绝大部分区域均有白术种植生产。[2]

二、气候条件

咸丰气候总的特点是:冬少严寒,夏无酷暑,气候温和,终年湿润,降水充沛,年平均气温13.9℃,年降水量1200mm~1500mm,年均日照1158.5小时,年相对湿度>85%。海拔800m以下为低山温暖丰雨区,年平均气温15℃~17℃,年降水量1300mm~1500mm,无霜期270天~290天,相对湿度80%;海拔800m~1200m为二高山温凉少光层,年平均气温11℃~15℃,年降水量1500mm~1700mm,无霜期220天~270天,相对湿度80%~85%;海拔1200m以上为高山多雨丰光层,年平均气温8℃~11℃,年降水量1700mm~2400mm,无霜期160天~220天,相对湿度85%以上。 适宜咸丰白术生长的气候条件为:气温24℃~29℃,无霜期220天~240天,降水量1100mm~1300mm,大气相对湿度80%左右。白术喜凉爽气候,怕高温多湿,植株生长速度随着温度升高而加快,日平均气温超过30℃时,植株地上部生长受到抑制。根茎生长适宜温度26℃~28℃。8月中旬至9月下旬为根茎膨大最快时期,如昼夜温差大,又有一定水分,根茎生长最快,产量亦明显提高。而咸丰二高山则能很好地满足上述条件要求。[2]

三、土壤特征

该县出露地层的土壤母质,主要有石灰岩、砂质页岩、石英砂岩、紫色砂页岩、第四纪黏土、河流冲积物等。咸丰白术产区为微酸性至中性土壤,pH值5.5~7.0,有机质含量为3%,土壤肥沃,腐殖质层深厚,多为砂泥土,保水性强,排水性好,滤水透气。白术生长前期(3月至7月),主要是地上部分长高;生长后期(8月至9月),为根茎生长期。前期生长比较耐旱,忌渍水,有利于根茎向下生长;生长后期需要充分的水分及较大的昼夜温差,有利于根茎膨大。正是咸丰白术主产区砂泥土为主的土壤类型,很好地满足了白术全生育期生长要求,从而造就了咸丰白术“鸡腿形”的独特形状。[2]

四、环境条件

咸丰县地处边远的高山和二高山,地势空旷,植被覆盖率高,空气清新且湿度大,没有工业污染,山川秀丽,地理环境优越,为咸丰白术的生长提供了良好的生态环境。经监测,产区空气环境质量SO2含量为0.01mg/L,NO2含量为0.019mg/L,TSP含量为0.004mg/L,达到GB3095《环境空气质量标准》一级标准;土壤质量各项指标均符合GB15618《土壤环境质量标准》;灌溉水环境质量各项指标均符合GB5084《农用灌溉水质量标准》。环境总体质量符合中药材GAP规范要求。

18世纪中叶,白术经湖南传入咸丰,当地人民利用咸丰良好的生态环境及自然优势,以栽种白术等经济作物为主业。在长期实践中积累了丰富的种植与管理经验,并世代相传,为“咸丰白术”品牌的最终形成,奠定了原始基础。 清道光年间,咸丰白术开始叩开山门,走向山外。《施南府志·方物志》载,“金峒、唐崖(该县小村、清坪一带)产术,入药甚佳。……皆为夔州(重庆万州一带)商所购”。 民国时期,咸丰白术,在川东等地已晓有名气。随着咸丰与外界联系增多,白术得到一定发展,但仍以药农零散种植为主。由于战乱不断导致恶性通货膨胀,咸丰白术一度成为“硬通货”,作为向外界以货易货的重要交换手段。据《咸丰县志》记载,当时的县政府曾数次责成财政科,到民间征集术、麻等农副产品,由挑夫挑至毗邻的四川万县等地,换回盐、火柴、棉花等人民生活所必需的日用品。 1949年以后,咸丰白术得到了长足发展。20世纪50年代至60年代,该县分别在小村和清坪建立了药材场,并从湖南平江、浙江嵊县等地聘请技术人员,大面积专业化种植白术、黄连等药材,使中药材逐渐成为了该县一个重要支柱产业。1978年,该县白术、黄连等药材年产量已达数百万公斤。《人民日报》曾先后以《千吨黄连》、《万吨白术》为题进行报道。改革开放后,咸丰白术发展步入了黄金时期,咸丰白术的生产规模逐渐扩大、产量逐年提高、品质不断提升,并很快得到了市场的普遍认可,最终形成了在全国中药材行业内具有很高知名度的“咸丰白术”这一品牌。

中国国家质检总局根据《地理标志产品保护规定》,组织了对咸丰白术地理标志产品保护申请的审查。经审查合格,批准自2007年5月29日起对咸丰白术实施地理标志产品保护(2007年第79号)。

保护范围

咸丰白术地理标志产品保护范围以湖北省咸丰县人民政府《关于界定咸丰白术地理标志产品保护范围的函》(咸政函[2005]31号)提出的范围为准,为湖北省咸丰县所辖行政区域。