一. 福建省 泉州 石狮 九重粿

九重粿是闽南的家常小吃,为一大块厚一寸左右的淡黄色半透明固状体,富有弹性,软滑而柔韧,口感微粘。很多年前,总有小贩骑着自行车在各个乡村叫卖,根据客人需要,用刀在大块上切割出你所要的斤两。九重粿吃时一般要蘸白糖,吃时有一股淡淡的食碱味。

其做法为将晚米用水淘洗,浸泡2小时,捞出沥干,渗水加入明矾(用水溶解)搅拌,磨成稀浆。把锅置于小火之上,放入红板糖,渗水熬成浓液起锅,滤去杂质,倒入稀浆中,搅拌成为红色稀浆。又把锅置于旺火之上,倒入适量的清水烧沸,把铺上洁净的“炊布”并夹着通气板的蒸笼放在锅上,然后分九次,舀入粿浆。(第一次粿浆稍多些,蒸约7分钟,接着,每次的浆量比第一次的稍薄些,每次约蒸15分钟。)先蒸第一层,在上面抹少许花生油,再蒸第二层,这样连续蒸九次,粿成九重,重重可以揭开,故叫“九重粿”。

九重粿可译为“米冻”

“泉州菜英文名”翻译的第24个是“九重粿”,从征集到的读者翻译来看,大家对九重粿的看法还是存在很大的差别。

刘小姐发来的翻译是:ricejelly,把这个英文名再翻译成中文,就是“米冻”的意思。我们回访刘小姐时得知,她是外地人,本来对这些泉州菜都不清楚,有些甚至都没见过。但她很喜欢美食,所以为了弄清这些泉州的底细,她还特地请教本地人“九重粿”的具体做法。“只有懂得它是怎么做的,原料是什么,才好翻译啊。”在刘小姐看来,九重粿就像北方人冬天吃的“肉冻”,把原料熬制后凝固就成了“冻”。因为九重粿的原料是米,然后根据它的做法,翻译成“ricejelly”就很合适。这个翻译没有体现“九重”,但刘小姐说,九重只是它的制作工序,从九重粿的外表看,你看不出它的“九重粿”来,所以,翻译的名字可以不体现它的工序。

但这只是刘小姐的一家之说,还有不少其他读者给出的翻译,其中比较“贴切”的如下:

1.Quanzhou jelly 泉州果冻,这条翻译跟前面“土笋冻”读者给出的翻译相同。

2.Cooling rice liquor 冷却凝固了的米汤,把原料―――米汤体现出来了。

3.Nine fruit 九个果子,哈哈,这个翻译很直接,但似乎跟实物没多大联系。

4.Nine layer cake九层糕,九重粿

从外表看,的确很像糕点。(来源:泉州网)

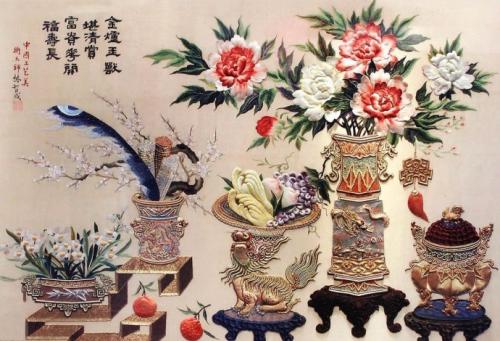

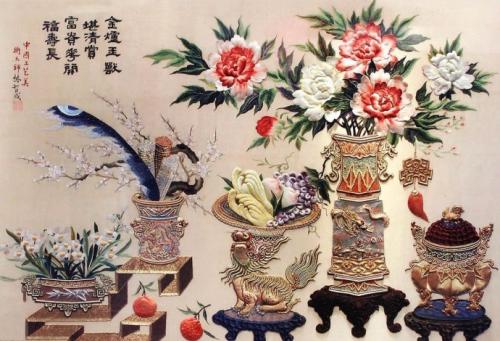

二. 广东省 潮州 湘桥区 潮绣

潮绣为国家级非物质文化遗产。

潮绣为国家级非物质文化遗产。潮绣是我国四大名绣之一粤绣中的的一大流派,以构图匀称,色彩浓烈,富有装饰性著称。潮绣有着1000多年的历史,主要品种有绒绣、钉金绣、金绒混合绣、线绣等,针法则有垫、绣、拼、缀等100多种。潮绣所表现的凸绣,使作品具有浮雕的艺术效果,有着独特的风格。潮绣题材广泛,主要图案有人物、龙凤、动物、花卉、器皿,主要产品有挂屏、条幅、屏风、床帷、彩眉、戏服、幢幡、宝盖等。( 潮州)

潮州刺绣始于唐代。现在能见到的最早潮绣品是潮州开元寺内的装饰品及佛像。明清以后,潮绣品广泛渗入到人们日常生活的各个领域。

新中国成立后,潮州刺绣工艺得到长足的发展。潮绣艺人在原有基础上吸收了姐妹艺术之长,以丰富绣艺。由薄浮垫发展而成厚浮垫,具有浮雕般的立体感,结合金银线绣,使之色彩更加丰富、典雅,风格高贵独特。

潮绣题材广泛,有人物、动物、花卉等。品种有绒绣、钉金绣、金绒绣、线绣等四类。潮绣作品以其高超的刺绣技艺,多次荣获全国性大奖。如潮绣品“金银礼服”和“戏服”先后获“广东省优质产品”称号。1982年,潮绣品《九龙屏风》荣获中国工艺美术百花奖金杯奖。因而,潮绣在全国工艺美术界中产生巨大影响,深受海内外人士的高度赞赏。

潮绣经历世代潮人的传承和发展,丰富了中华刺绣文化宝库。2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

三. 福建省 莆田 秀屿区 九层粿

九层粿,是由九层不同颜色的米浆合成的一种地方小吃。它以米和糯米为料,磨成米浆,分成九个等量。每一等量加入适量的白糖及其食用色素(第一层为红色,第二层为淡黄,第三层为原白色,直至反复至九层)。因此粿共九层,故名之九层粿。其制是纱布垫蒸笼之底,上第一层料,待半熟之后,再上第二层,直至第九层为止。蒸熟之后凉开,切成菱形,不但外观奇特雅气,且口感滋润细腻,吃来松脆,淡甜,最宜小孩与老人,为莆地特有之小吃。

四. 广东省 潮州 湘桥区 护国菜

“护国菜”是潮州名菜,相传在公元1278年,宋朝最后一个皇帝――-逃到潮州,寄宿在一座深山古庙里,庙中僧人听说是宋朝的皇帝,对他十分恭敬,看到他一路上疲劳不堪,又饥又饿,便在自己的一块番薯地,采摘了一些新鲜的番薯叶子,去掉苦叶,制成汤菜。少帝正饥渴交加,看到这菜碧绿清香,软滑鲜美。吃后倍觉爽口,于是大加赞赏。宋少帝看到庙中僧人为了保护自己,保护宋朝,在无米无菜之际,设法为他制做了这碗汤菜。十分感动,于是就封此菜为“护国菜”,一直延传至今。现在广州和潮州地区,许多菜馆都有此菜供应。

护国素菜是潮菜的名菜之一。说起护国菜便有一段历史典故。相传南宋末年,元军大举南侵,少帝赵徎兵败,从福州逃到了广东潮汕,和陆秀夫等人前往一座荒山古庙寄宿。庙中和尚慌忙迎接。可是这古庙由于战乱,平时香客甚少,不但没有斋菜款待,连一般青菜也找不到。方丈 -见皇帝还是个孩子,可怜兮兮的,动了侧隐之心,于是叫小和尚悄悄摘些野菜来,用开水焯过,除去苦涩味,再剁碎,以免让人看出是野菜。因为野菜是喂猪的。少帝此时饥不择食,见这汤肴碧绿清香,软滑味美,小皇帝食得津津有味。食毕,问方丈这汤肴是叫什么名称。方丈答道:“阿弥陀佛,贫僧不知此汤菜叫何名,但愿能解皇上之困,重振军威,以保大宋江山安然无恙。”小皇帝一听此言,万分感动,于是金口一开,封为:“护国菜”。后来此菜渐渐传开,经历代厨师的精心改良,泡制加工,并使用较好的原材料制作而成,久而久之便成为潮汕名菜之一。

现在护国菜从原来使用野菜叶,发展到用番薯叶、通心菜叶、君达菜(厚合菜)叶、苋菜叶、波菜叶;从纯斋菜的做法,发展到素菜荤做。

主要做法有两种。一种是用老传统,使用番薯叶或以上说的其它菜叶,经泡制后加入上汤、火腿、干草菇等,但菜叶是用刀剁碎的,其风味特色是色碧绿,口感嫩滑,味道鲜香,饱含肉味。另一种做法是新改良的,番薯叶经泡制后,使用食品搅拌器进行搅拌,搅烂成泥,再加入上汤、鸡油而成。其风味特色为色泽碧绿晶莹,口感润滑,味道鲜香,见菜不见肉,饱含肉味。

制作护国菜还是很费工夫的。…首先是在泡制番薯叶时,要先把薯叶茎丝抽掉,再经放有纯碱的开水灼过。然后用冷水漂过几次,使薯叶更呈现碧绿,并且没有苦涩味。再经一下序就是人味,这,入味就是用上汤。上汤是什么?上汤是用0鸡、排骨、猪脚、火腿、罗汉果等加清水,经过十几个钟头,用慢火熬出来的,汤色清醇,味道鲜香。这上汤在制作潮菜中用途广泛,如鱼翅、鲍鱼等高档菜肴必用此汤。

潮菜的素菜最大的特点是,所使用的原材料一般是带有苦涩味的,也有无味的蔬菜类,但为了使菜肴达到最佳效果,便在烹制过程中使原料达到“有味使其出,无味使其人”的境地。所谓“有味使其出”就是在让蔬菜所藏的苦涩味和杂质经泡制后使之不存在。“无味使其人”是在烹制过程中,加入了饱含肉味的上汤或老鸡、排骨、瘦肉、猪脚等动物性原料,渗入到蔬菜中,让这一荤素料的清醇和香浓糅合成一种复合美味,使之更为完美。

1962年,-贺龙元帅到汕头作国防视察时,在汕头大厦用餐,品尝到护国素菜后大加赞赏。但是在0期间把护国菜作为封资修进行批判,把它-掉。

改革开放后,潮菜的传统名菜得到,陕复和发扬,护国菜在东南亚等国也广受欢迎,如在新加坡、马来西亚、泰国举办潮汕美食节时,护国菜是潮人、华人及外国人必点佳肴。

五. 广东省 潮州 潮安区 绣花台布

潮汕抽纱历史悠久,九十多年前,汕头海口对外开放,商业一度繁荣促进了手工业的迅速发展,潮汕人在潮绣的基础上,吸收一些外地花边的优点,逐渐创造出垫绣、幼绣、刁绣、挽窗、对丝等八十多种绣艺针法,形成了别具艺术风格的潮汕抽纱。

潮安“双凤朝牡丹”绣花台布集中了潮汕抽纱工艺品的精华。它采用中国民间传统的“丹凤朝牡丹”图案,整个画面由604只凤凰,352朵牡丹,以及大量葡萄、花草纹样,由八个层次组成。在做工上,运用传统的垫绣、花窗等38个针法,使用春意盎然的深浅四季绿色绣线绣制,把凤凰的鸣、栖、舞、翔等14种姿态描绘得栩栩如生,把牡丹花刻画得千姿百态,各具娇容。

潮安“双凤朝牡丹”绣花台布采用进口玻璃纱为原料,透明挺括,清淡雅洁,但是,由于受料幅的限制,必须拼接。生产厂家在拼缝上又独具匠心,采取特种工艺,使拼缝成为衬托立体的装饰花纹,更显得协调、美观 、一致。这种绣花台布由于图案精细,工针复杂,所以绣制此产品必须精选掌握了这门特殊技艺的女工,精心施工,细心保管,每套台布耗用工日多达1540个。销售价近万元港币。

1980年在西德慕尼黑举行的三十二届国际手工艺品博览会上,潮安《双凤朝牡丹》玻璃丝高档绣花台布荣获金质奖章。

六. 广东省 潮州 饶平县 河鳗

鳗鱼又名河鳗、鳗鲡、白鳝,学名日本鳗。鳗鱼在深海中产卵繁殖,在淡水环境中成长。

饶平县依托长达136公里的海岸线及1.86万公顷0—10米等深线适宜水产养殖的水域得天独厚的优势,耕海牧渔,同时池塘、水泥池流水及大水面网箱养殖技术已经成熟。养鳗业发展迅速。饶平盛产的鳗鱼种类繁多,有乌耳鳗、大白鳗等。鳗鱼生长快,肉细腻,味美清香,少刺多肉,鲜肥可口,极富营养,具有生精造血、滋阴补肾、清凉解暑、滋补强身的功能。对夜肓症、肺炎、肺结核的治疗、少女产后恢复健康均有独特功效。血鳗满身红润,最补血,是珍贵的水产品, 被称为“水中人参”。

七. 广东省 潮州 饶平县 南村茶叶

广东省饶平县的茶叶生产已经有300多年历史,是广东省的茶叶生产大县,也是“全国重点产茶百强县”,当地所产的“黄茶”是乌龙茶的发祥。近年来,该县突出科技兴茶,实施品牌带动战略,推行标准化生产,加快茶叶生产的基地化、产业化和无公害化建设,促进了茶叶产业的形成。目前,全县拥有岭头单丛无公害茶园6万多亩,茶叶年产量近5000吨。同时,拥有茶叶生产加工企业60多家。

饶平县的新塘镇茶叶面积5200亩,年产量510吨,久负盛名的“深坑茶”远销香港、泰国、东南亚一带。2011年,广东省饶平县新塘镇南村村(茶叶)被农业部认定为“全国一村一品示范村”。

八. 福建省 三明 尤溪 尤溪粿格

“粿格,粿格哟!”这是老尤溪人再熟悉不过的吆喝声。放下挑担,掀开桶盖,一睹桶内风景——一个个圆嘟嘟、油滋滋的半月形酱色大饺子顺着圆桶整整齐齐地码着,馅儿香、葱油香、酱鲜香……混合着木桶香,伴着热气直往桶外冒,扑鼻诱人。

尤溪话里的粿格,也叫粿饺、米粿包,属于米粿类的小吃。在福建,米粿类的小吃有很多,如漳州米烧粿、泉州草米粿、厦门油葱米粿、建阳白粿等。烹制方法因地制宜,如闽南盛产海鲜,于是海鲜与米粿同食成了家常;闽北山鲜丰富,多以笋干、香菇干与之搭配。

相较于其他地方的粿饺,尤溪粿格的不同之处应是外表抹上了用酱油、老酒、葱头油配合而成的调料。“厨者之作料,如妇人之衣服首饰也。”这酱汁好比给粿饺穿上一件衣裳。米粿寡淡,得了酱汁的浸润后,咸鲜适口,与裹着的馅料“里应外合”,可谓“内外兼修”。

尤溪当地盛长毛竹,笋自然多。笋是极好的天然提鲜食材,笋脯更有“素火腿”的美名。清袁枚的《随园食单》中的许多佳肴以笋丁、笋片、笋丝佐味甚多,如“傍林鲜”“山海羹”等。早前,尤溪粿格都是纯笋馅儿的,鲜笋或笋脯皆可。油锅中,放入葱末和姜末爆香,投入切碎的鲜笋或水发笋脯,加入适量的食盐、老酒、酱油调味,炒熟备用。

粿格的味道源于内馅,但口感如何还得取决于粿饺皮,也就是米粿。在尤溪,米粿是庆祝年节必备的食物。打米粿的工序繁多,且是力气活,亲戚邻居都会互相帮衬。将粳米提前浸泡一夜,下入锅中煮至七八成熟,即米粒中依旧可以看见白色的夹生部分,再捞出倒入杉木制的饭甑中大火蒸制。蒸制时间的长短很重要,过了则打出的米粿弹性不够。如若时辰不足,粳米没熟透,做出的米粿也会夹生。

饭甑中的米饭蒸熟起锅了。石臼旁早已候着两位后生,蒸好的米饭一倒入石臼里,气力大的后生便手握杵槌趁热开始捶打,另一位眼疾手快的,见杵槌上一粘上米团,便用冷水沾湿双手快速地将杵槌上的米团扒下。这样你来我往,约莫十分钟,原本颗粒状的米饭被捶打成滑韧弹牙的米粿。接着,乡亲们同心协力,用沾满山茶油的双手揉搓米粿团,并迅速将米粿揪成一小份,并再压成厚约半厘米的圆片,大小可依个人喜好而定。最后将事先炒制好的馅料包入米粿皮中,捏紧封口,码于盘中,淋上调好的酱汁,就可大快朵颐了。

而今,挑着木桶走街串巷地叫卖笋馅粿格几近匿迹,街上支起了现做现卖的粿格摊子,也有加入鼠曲草的粿饺皮,碧绿清新。馅料更是五花八门,肉末、芋丝、萝卜干、粉丝……丰富多样,还可自选。(郑雯斌)

九. 广东省 潮州 湘桥区 烧雁鹅

潮州烧雁鹅是潮汕传统名菜,在岭南地区广泛流传,店店有卖,家家必食,其美味适口,可想而知。之所以称“烧雁鹅”原是用野雁制做,雁是大的游禽,属候鸟类。大小外形一般似家鹅,每年春分后飞往北方,秋分后南回,因季节更换,飞雁难得,而且它又是受保护的野生动物,遂改用家鹅代替,制法不变,风味相仿。烧雁鹅色泽红润,皮脆肉嫩,以甜酱佐食,甘香味浓。食烧鹅,饮啤酒,更快朵颐。酱佐食。

潮州烧雁鹅系潮汕传统名菜,在岭南地区广泛流传,广州市内,店店有卖,家家必食,其美味适口,可想而知。之所以称“烧雁鹅”原系用野雁制做,雁是大的游禽,属候鸟类。大小外形一般似家鹅,每年春分后飞往北方,秋分后南回,因季节更换,飞雁难得,而且它又是受保护的野生动物,遂改用家鹅代替,制法不变,风味相仿。

潮绣为国家级非物质文化遗产。潮绣是我国四大名绣之一粤绣中的的一大流派,以构图匀称,色彩浓烈,富有装饰性著称。潮绣有着1000多年的历史,主要品种有绒绣、钉金绣、金绒混合绣、线绣等,针法则有垫、绣、拼、缀等100多种。潮绣所表现的凸绣,使作品具有浮雕的艺术效果,有着独特的风格。潮绣题材广泛,主要图案有人物、龙凤、动物、花卉、器皿,主要产品有挂屏、条幅、屏风、床帷、彩眉、戏服、幢幡、宝盖等。( 潮州)

潮绣为国家级非物质文化遗产。潮绣是我国四大名绣之一粤绣中的的一大流派,以构图匀称,色彩浓烈,富有装饰性著称。潮绣有着1000多年的历史,主要品种有绒绣、钉金绣、金绒混合绣、线绣等,针法则有垫、绣、拼、缀等100多种。潮绣所表现的凸绣,使作品具有浮雕的艺术效果,有着独特的风格。潮绣题材广泛,主要图案有人物、龙凤、动物、花卉、器皿,主要产品有挂屏、条幅、屏风、床帷、彩眉、戏服、幢幡、宝盖等。( 潮州)