凤凰蓝印花布为国家级非物质文化遗产。凤凰蓝印花布,以沱江镇为中心,在凤凰县境内普遍流传。沱江镇在清朝初期名为镇竿镇,位于凤凰县的中部,西与贵州接壤,东与吉首、沪溪交界。此地环境优美,风景秀丽,沱江从腊尔山台地上发源,经过崇山峻岭,冲破万丈悬崖,流人沱江古城。这样优美的环境为蓝印花布这朵民间工艺之花的诞生和发展创造了有利的条件。沱江镇山清水秀,是凤凰县的政治、经济文化中心,长期以来,是湘黔边境重要的商贸集散地,其优越的环境和得天独厚的条件,使印染这一民间手工技艺得以流传,长盛不衰。

凤凰蓝印花布为国家级非物质文化遗产。凤凰蓝印花布,以沱江镇为中心,在凤凰县境内普遍流传。沱江镇在清朝初期名为镇竿镇,位于凤凰县的中部,西与贵州接壤,东与吉首、沪溪交界。此地环境优美,风景秀丽,沱江从腊尔山台地上发源,经过崇山峻岭,冲破万丈悬崖,流人沱江古城。这样优美的环境为蓝印花布这朵民间工艺之花的诞生和发展创造了有利的条件。沱江镇山清水秀,是凤凰县的政治、经济文化中心,长期以来,是湘黔边境重要的商贸集散地,其优越的环境和得天独厚的条件,使印染这一民间手工技艺得以流传,长盛不衰。凤凰蓝印花布印染技艺,主要分布在沱江镇、阿拉营镇、吉信镇、木江坪镇、廖家桥镇、山江镇、腊尔山镇等一带,以沱江镇为代表。

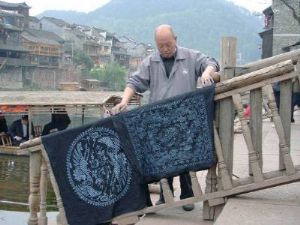

蓝印花布印染这一民间手土技艺历史悠久,源远流长。它是用天然的植物靛蓝、染坊、白布制作而成的,因此它离不开靛蓝。远在先秦时,我们的祖先已经懂得采集和种植蓝草作为染料。道光《凤凰厅志·物产》记载:‘旧蓝,终朝采蓝,蓝三种:寥染绿;天蓝如芥,染碧,槐蓝如槐,染青,三蓝皆可作靛,色成胜母……”这说明在清末所使用的靛蓝就有三种。苗族学者石启贵在《湘西苗族实地调查报告》一书中记叙:“或者苗族染布,向用本地所产之土靛……土靛之种类甚多,大别之,可分家靛、野靛两种。”旧时的民间染坊,常见染坊墙壁上贴有“缸水调和”、“缸中取宝”、“缸0金”等吉祥词。凤凰的民间染业大约起于宋初,盛于明清两代,到民国末年和新中国成立初年即逐渐衰落。刘氏家传染业已经传承了五代人,从刘大炮(即刘贡鑫)的曾祖起,大约在清代道光中期就开始从事染布行业,其祖父刘裕兴的染布坊十分兴隆,其父刘光成开始也盛行一时。传到刘大炮的手中时,沱江镇地区染行基本倒闭,印染技艺也随之消失,唯有刘大炮因全面地继承了祖业,时至今日还在继续从事印染这门传统手工技艺,并且传授给自己的儿子刘建明、刘建新,使传统手工技艺得以继续流传下去。近年来,随着旅游业的兴起,沱江镇出现了数十家蓝印花布印染手工作坊,使得这一传统手工技艺得以复兴。

蓝印花布的工艺技术称为印染,而从事印染手工艺的人统称为“染匠”。石启贵在《湘西苗族实地调查报告》一书中,对染匠是这样介绍的:染匠,以染布为业。染布用土靛,变有用快靛(洋靛)者,一般将布下染缸三四次,每次由染缸捞出,均要洗净晒干,故染房周围都竖有染架。布染好后,用圆木柱卷好,以脚踩巨石滚压之,压过之布,正反分明,平光悦目。土法染布在我国各地都有,特别是居住偏远的少数民族地区,服饰及日常生活用品所用的布料,都是靠染制而成。现将蓝印花布印染技艺介绍如下:

1.花版制作:制作花版时,匠师选用色质优良的皮纸,用掇糊裱成五层厚的纸版,晒于后再在纸版上涂一层光油,晾干后,即成较为坚韧的花版。花版的大小根据布幅的宽度和使用的长度而定。在纸版上绘制花纹图案,由匠师雕刻成印版。

2.花版的图案雕刻制作:雕刻时,首先设计好各种花纹图案,然后把设计好的花纹图案绘制在花版上面。传统图案纹样,一般都带有吉祥如意、洪福康乐、子孙满堂以及万福来朝之类的寓意,如喜鹊闹梅、凤穿牡丹、双凤朝阳、鲤鱼跳龙门、观音送子、鸳鸯戏水、双龙抢宝等。在花版上,染匠师傅用大小各异的工具进行雕刻。例如雕刻一只凤的图案时,其工具就有圆形凹筒铁凿、半圆形凹陷铁凿、长形铁凿、方形铁凿、菱形铁凿、三角形铁凿等30多种工具。一件蓝印花布印染质量的优劣一定程度上取决于花纹图案的设计、绘制和雕刻。

3.蓝印花布花纹的印制:制作时,将白色家织布平铺在工作台上面,然后将花版压在白布上面,染匠师就用调好的石灰和黄豆粉拌和的灰浆,分次用刷子刮在花版上。刮浆时,分布要均匀,用力要均衡,直至将全部花版涂满。然后将花版轻轻取下,在白布上就出现了整块有序的花纹图案。

4.晾晒风干:把印好花纹的白布悬挂在木架上,晾干。晾布时不能放在阳光下曝晒,这样会使印上去的灰浆融化流走。因此,晾布必须是通风透光的地方。

5.下靛:就是投放染料,也叫调制染料。投料是一件技术性很强的工作,蓝印花布的色泽是否鲜活光亮,质量的成色是否上乘,都取决于染匠师投放原料(即下靛)这一至关重要的手艺。如果下靛多了,印花布的色泽就显得浓厚黑沉;下靛少了,印花布又显得平淡而无光泽。

6.搅缸:染匠把靛下在一只很大的水缸中后,为了使投放的靛料均匀,必须用一根木棒在染缸里反复搅动,使靛水的浓度平和均匀。

7.入染:又叫投染或浸染。制作时,将晾晒好的印有花纹图案的白布放入有靛溶液的染缸里浸泡,浸泡时间大约为十多分钟,然后把布取出以原样摆放于染缸之上的木架上,稍晾(即在空气中氧化)。稍干后,又将布料放入靛染缸里浸泡,第二次时间约十分钟左右,这样反复操作十多次,即可达到所需蓝色的程度。这就是“青出于蓝而胜于蓝”的来历。

8.洗布:染匠师傅往往把染好的布匹挑到河边上,将染布放在河里漂洗,直至把蓝印花布上的残靛洗净,并同时将原来刮在布面上的石灰粉刮洗干净。

9.晾晒:在染匠铺的平坝里,竖立有一排排高高的木架。晒布时,由染匠用长竹竿挑起一匹匹的布料挂在晾架上面,晾晒的布料有长有短,短的可达1-3丈,长的多达数十丈,晾晒的情景十分壮观。

10.卷布:晾晒干后的布料被水冲洗后,有很多褶皱,为使褶皱消除,染匠把洗干净的布料一匹匹有序地卷在木柱(即卷布柱)上,一捆捆有序地摆放在染铺里。

11.碾布:在染铺里,专门打造一块马鞍形的青色巨石,用以滚压布料(称碾布)。碾布时将一捆捆布料放碾石旁边。将布料用卷布柱卷上,放在凹形的碾下面,染匠即双脚踩在碾石的两端凸起的岩墩上面,双手握在护架上,双脚左右来回蹬动碾石,另外由人将被碾石滚压过的布有序地从碾石下拖出来,被碾石滚压过的布正反分明,平滑光亮,色泽柔和,花纹明艳丽,即成上等印花布料。

双面印染花布的制作方法:

民间传统的印花布多为单面花经长期的实践和创新,染匠师刘大炮创造了一种双面花的印花布技艺。制作时,染匠将制好的花版夹住布料夹紧摆平后,再在花版块上面刮灰浆,刮浆要细要匀,厚薄要一致。刮浆完成后,取下夹在布料上的双块版面,再将刮浆后的布料晾晒风于,再入染、漂洗、上架晒干、碾平即成。

黄豆粉浆液加工制成的新工艺品种:

用黄豆粉拌和成浆后,又用人工把花纹图案绘制在白布上,这是我国著名画家黄永玉独自创造的一种新蓝印花布印染工艺。黄永玉是凤凰县人。从小喜欢民间工艺,耳濡目染,也就爱上了蓝花布印染这一传统民间手工艺,特别是近年来,黄永玉多次返乡体验生活,频繁地与民间传统工艺印染大王刘大炮接触,受到深刻启发。因此,他大胆设想并尝试,在白色布面上用黄豆粉调成的豆浆画画。其制作方法是画家首先设计好一组图案和花纹,然后用画笔蘸黄豆粉调好的豆浆,在白布上画成各种花纹图案,乃至人物头像、动物形体图像等等。花纹图案画成后,同样要晾干,晾干后再入染,其后的工艺程序基本上和单面画印花布的工艺程序相同。

凤凰蓝印花布的传统手工技艺,具有悠久的历史,唐代出现绞缬、蜡缬、夹缬三种印染工艺,而它与夹缬是一脉相承的。千百年来,蓝印花布是民间百姓日常生活的必需品,采用土生植物靛蓝浸染,蓝色层次丰富、色泽厚重朴实,有越洗越鲜明的特点。它纹样纤细秀美、繁复多样而别具一格,构图大多以细密的小圆点联结、填充组成花纹,一般不用长线和大块的白色,也没有较宽的蓝底,这在全国的蓝印花布中比较少见。

凤凰蓝印花布浸染技艺,通过传承发展,制作出双面蓝印花布的新品种,在表现形式和技艺上获得了极大的突破与提高。凤凰蓝印花布具有极高的技艺价值、艺术欣赏价值和普遍的实用价值。

2008年,蓝印花布印染技艺被确定为第二批国家级非物质文化遗产名录项目。凤凰县非物质文化遗产保护中心为该项目的保护主体之一。

刘大炮 刘大炮(蓝花布印染技艺)湖南省第三批“国家级非物质文化遗产项目传承人”刘大炮,本名刘贡鑫,男,1936年出生,凤凰县沱江镇人,刘家蓝印花布-传承人,师从其父刘元成。刘大炮先生出生在一个染匠世家,从他的曾祖起,大约在清代道光中期就开始了染布行业,其祖父刘裕兴染布业十分兴隆,其父刘光成开始也盛行了一时,传到刘大炮的手中时,沱江镇地区染行基本倒闭,染技技艺也随之消失,唯有...... 详细>>>

刘大炮 刘大炮(蓝花布印染技艺)湖南省第三批“国家级非物质文化遗产项目传承人”刘大炮,本名刘贡鑫,男,1936年出生,凤凰县沱江镇人,刘家蓝印花布-传承人,师从其父刘元成。刘大炮先生出生在一个染匠世家,从他的曾祖起,大约在清代道光中期就开始了染布行业,其祖父刘裕兴染布业十分兴隆,其父刘光成开始也盛行了一时,传到刘大炮的手中时,沱江镇地区染行基本倒闭,染技技艺也随之消失,唯有...... 详细>>>

张家港市凤凰山茶场位于远离交通主干道和居民生活区的河阳山东南坡,无工业和生活污染,山坡土质为山地黄棕壤土,土层深厚,远离工业污染区和城镇,四周无大气及水污染源,自然环境十分优越,引来白鹭等许多珍稀鸟类来此栖息,整个茶园的风景十分优美,生态环境良好。河阳山西坡为千年古刹“永庆寺”,距今已有1500多年历史,为南朝四百八十寺之一,相传施耐庵曾选河阳山麓隐居于此著《水浒传》,至今还留有洗砚池、蘸水潭的遗迹,而且历史上有名的巫子门(朱元璋大破张士诚)之战就发生在这里。

张家港市凤凰山茶场生产的茶叶产量高、质量好、适制性强、成品茶内质优良、香气清高持久、汤色嫩绿明亮、滋味鲜醇四甘、叶底匀整成朵、外形扁平、色泽翠绿,似凤凰羽毛。产品具有相当高的知名度,深受广大消费者的认可和青睐。2002年获无公害农产品认证,2003年获苏州市名牌产品称号,2005年全部产品通过了中国绿色食品发展中心绿色食品认证。

在凤凰城乡,只要有人群来往的地方,就会有卖腌酸萝卜的摊子。凤凰人不管男女老幼,都喜欢醮着鲜红的辣子汁吃腌酸萝卜片、酸萝卜梗。腌萝卜泡制的方法很多,各家自有绝招拒不外传,做得好的酸中有甜,甜中带香,再加上辣椒的辣味,尝起来独具风味。

不仅色、香、味具佳,而且含有一定的蛋白质、脂肪、维生素及多种矿物质。凤凰水蜜桃,个大汁甜,口味绝不亚于阳山水蜜桃。

合渣,又名懒豆渣。在湖北西南山区的恩施等地是民间常吃的便菜,当地土家人称合渣为懒豆腐。恩施土家人对合渣有着深厚的感情,特别是在兵荒马乱之年,由于粮食奇缺,合渣救下了不少人的性命,流传有“辣椒当盐,合渣过年”的民谚。当恩施人吃合渣已不是逢年过节才能吃的奢侈品时,许多餐馆更是把它当成一道特色菜。

在土家族的民间歌谣中,有这么几句:

辣椒当盐,合渣过年,一条裤子穿它几十年……

这几句话夸张地描述了土家人在解放前的辛酸生活。其中,“合渣”是土家人的一道家常菜。

合渣的制作比较简单,只是在开头“推”的阶段辛苦些,因此,土家人称制作合渣为“推合渣”—将黄豆用水泡胀后,在石磨上一转一转地磨成豆浆,再将豆浆兑水放进锅,架火煮开,然后放进切好的菜丝,又煮开,就制成了一锅乳白带绿的合渣。由此可见,“推合渣”比起打豆腐来,要容易的多,难怪土家人又称合渣为“懒豆腐”。

合渣有几大妙处:一、黄豆富含蛋白质,青菜富含维生素,因此合渣的营养价值高;二、合渣的味道特别,清淡,带乳香,百吃不厌;三、土家人的第一大主粮的苞谷,性粗糙,但就是汤汤水水的合渣,口一张,哧溜哧溜,却极易下喉。

在炎夏,喝一碗合渣,既解渴,又消暑;还可以将其放置几天,让其变酸—土家人称之为“酸合渣”—进口,就酸得人的神经痒酥酥的,怪舒服的,更解渴,更消暑。寒冬,可在酸合渣中放土辣椒、猪油、盐、大蒜等调料,架在柴火中猛煮,煮到一定程度,就边煮边吃,比之麻辣豆腐、臭豆腐,又是一番风味。

正因为制作合渣很容易,它营养价值又高,味道也美,所以勤劳的土家人特别亲昧它,他们在农忙间隙“推”一锅合渣,在田里劳作好几小时后归家,将合渣热一热,就能及时填充饥肠。而一锅合渣,一家人可以对付好几天。

在土家山寨的农村中小学里,寄读生几乎只有一饭一菜可供食用.饭是苞谷饭,菜就是合渣.原因也是合渣营养好、味道美制作简单,刚好能满足学校这个大家庭的需求。因此,可以说,土家孩子都是喝着合渣长大的.

土家儿女既健康又聪明,绝对有合渣的一份不可磨灭的功劳.

如今,土家人“推合渣”已不需要“推”了,因为农村已有电磨,只需几分钟就能磨出一锅合渣所需的黄豆粉(而石磨却需要一两个钟头)。再说,市场上也有袋装黄豆粉,买回家就能很容易地制成合渣。

如今,土家人早就不用“合渣过年”了。大年三十,在土家人团圆喜宴的餐桌上,除鸡鸭鱼肉外,还有煮、煎、炸、炒的各样菜肴。但在餐桌外,往往还有一盆合渣。一家人吃足大鱼大肉后,喝一碗清淡的合渣,就消解了胃里的油腻,既爽身又爽心。

仿土家民居屋檐排水的层进结构、层层叠叠、一般三进,最多七进,整座床精雕细刻内容丰富,主要表现“八仙过海”、“金瓜垂吊”、“五谷丰登”、“龙凤吉祥”、“松鹤延年”、“民间故事”等,由于做工精细,往往需几年工夫才能做成,故又名千工床。按鄂西习俗,床的尺码,均不得用整数,必须加半寸,俗话说,“床不离半,屋不离八”,“半”由“伴”的偕音而来,“八”由“要得发,不离八”而来,一般木工都懂得这个规矩,要是不按这个规矩,东主忌讳不说,还得返工重做。此一习俗,如今仍在沿袭。

滴水床不仅富丽堂皇而且宽大无比,据说土家姑娘出嫁之前一般都暗地里派人去测量夫家的大门宽度,往往要木匠制作滴水床时故意做得比夫家的大门宽那么一点,这样姑娘嫁过去时夫家只有卸下大门才能迎娶进门,这无疑就给夫家一下马威:本姑娘可不是那么好欺负的。土家姑娘的聪慧刁钻由次可见一般哟。

相传,清咸丰年间,有个名叫林鼎鼎的人在福州一个地方官吏家当厨师。他手艺高超,能作多种美味菜肴,深得主人器重。一次主人因受风寒,食而无味,日见消瘦。林氏苦苦寻思,取来一块腿精肉,放在锅内不停地翻炒,不时加入冰糖、料酒、盐、虾仁等佐料。炒着翻着,忽闻一股焦 味,原来汤汁已被烧干。林氏以为这下可糟了。谁知一尝,味道却鲜得出奇。他当即送给主人品尝,主人连声赞道:“好吃,好吃!”太太,小姐见之大喜,也想吃,问林:“明日可有肉松?” 林鼎鼎笑道:“有我林鼎鼎在,日日有!”自此以后,他潜心琢磨配制肉松的方法,终于在咸丰六 年创制成香醇色艳、味鲜带甜的棕色肉松。地方官将林氏制作的肉松进贡清文宗皇帝,赠送给京中官员。宫中贵妃食后问:“还有肉松吗?”内侍答:“有林鼎鼎在,日日有!”一时间,“鼎日有” 广为流传,许多官使纷至沓来品味。林鼎鼎见此情景,干脆辞去厨师之职,开设作坊,专营肉松。 取何店名?林氏想:“鼎日有”名声在外,何不就挂此招牌!后来,林鼎鼎创制的肉松秘方日臻 完善,为区别于江苏的太仓肉松,便称之为“鼎日福建肉松”,生意兴隆。 鼎日有油酥肉松呈深红色,颗粒大小均匀,质酥软,入口溶化,含蛋白质高,含脂肪低。

福州三坊七巷里的肉松被称为肉制品中的一绝。色泽鲜艳,入口自溶,味道清醇鲜美,酥香可口,有油香味,却不生油腻感,风味独特,食后满口留香。肉松创制人林振光(小名鼎鼎)生于清咸丰三年(1853年),闽侯上街人。因家贫,来福州当兵,后学厨,最后进入刘府当家厨。一次,在烹煮方块肉时,因煮得太烂,不得已就试着将肉的筋膜、油等剔去,加上特别调料,焙成条状肉绒,勉强端上桌去。不料刘府人食后非常满意。于是林鼎鼎不断加以改进,使之成为人人喜尝的名牌产品而流传下来,就是现在的鼎鼎肉松和鼎日有肉松。

鼎日有肉松的做法:

材料:

主料:猪腿肉(5000克)

调料:白酱油(500克)白砂糖(400克)赤砂糖(250克)

制作工艺:

1.原料整修:选用猪后腿精肉,去皮拆骨,修尽肥膘和油膜,切成方形小块。

2.煮烧:先将肉块煮烂,撇尽浮油,至肉纤维能松散为度。加入白酱油、白糖和红糟混匀。

3.炒松:锅内倒入配料后,不断地翻动肉块,将肉块挤碎挤松,一直至锅内肉汤烧干为止,然后分小锅炒,有铁瓤翻动挤压,使水分逐渐烤干,待肉松纤维疏松不成团时,改用小火烘烤,即成“肉松坯”。

4.油酥:将“肉松坯”再放到小锅内用小火加热,用铲刀翻动,待到80%的“肉松坯”成为酥脆的粉状时,用铲刀铲起,用铁丝筛子筛分,去除颗粒后,再将粉状“肉松坯”置于锅内,倒入已经加热溶化成液体的猪油,用铲刀拌和,结成圆球形的圆粒,即为福建肉松。