苦荞面加上面粉做成皮,火腿、豆腐切成小碎丁,加葱等其他作料炒香后作馅。将馅包入皮中,掐起花边,成半月型,然后在大锅中加水煮塾,吃起来喷香,是当地特有的一种小吃。姐妹饭馆的小粑粑比较不错。

苦荞面加上面粉做成皮,火腿、豆腐切成小碎丁,加葱等其他作料炒香后作馅。将馅包入皮中,掐起花边,成半月型,然后在大锅中加水煮塾,吃起来喷香,是当地特有的一种小吃。姐妹饭馆的小粑粑比较不错。

(贵阳)

威宁党参地理标志产品保护产地范围为贵州省威宁彝族回族苗族自治县草海镇、么站镇、金钟镇、新发乡、黑石镇、麻乍乡、哲觉镇、海拉乡、岔河乡、观风海镇、哈喇河乡、秀水乡、牛棚镇、迤那镇、斗古乡、龙街镇、雪山镇、石门乡、羊街镇、小海镇、盐仓镇、双龙乡、板底乡23个乡镇现辖行政区域。

寨沙头莱为地方特色品种,球茎呈园球—椭圆形,收获后经洗净、切片、晾晒、搓盐等处理工序后,用容器密封淹制数月,成品菜色翠棕黄,香味浓郁,酸甜脆爽。主产地寨沙镇,年种植1.5万亩,产量1.5万吨。头菜密闭封存可贮留1年。散装头菜产地批发价:2—4元/公斤。

原料

大头菜10千克 食盐15千克 精盐5千克 五香面300克 醋500克

制作方法

1.将大头菜去须、根,洗净后横切3刀,深度为整个大头菜的2/3,然后放入缸内,加食盐腌制3天后捞出晒干。 2.将精盐炒熟,与五香面、醋拌在一起。 3.将晒干的大头菜与精盐混合物掺拌均匀,装入坛内,封坛口放置7天即成。

特点

香味纯正,脆嫩爽口。

葫芦头源远流长,可追溯到唐代。相传唐高宗龙朔元年(661),有一胡某在朱雀大街开设了一家“杂羔店”,专卖猪杂碎。一天,药圣孙思邈路过此处,入店吃了一碗“煎白肠”,觉得肠子腥味大,油腻重,询及店家,知制作不得法,当即给店主开了一个八珍汤(八种调料)的方子,让其如法炮制,果然肠肥而不腥,汤油而不腻,味道十分鲜美,从此顾客盈门。店主为感谢药圣的指点,便在店门首悬一药葫芦以示纪念,并将所卖食品取名“葫芦头”。这“葫芦头”的名称来历还有一说,即指猪大肠与猪肚相连接处的一段,油脂丰满,形状很像葫芦,故以此为名。

到了清末,西安街头又有不少经营猪肚肠的“猪杂羔”店。1923年原猪肉店的小掌柜何乐义也挑担经营起猪杂羔来,为了取得竞争优势,他在唐代“葫芦头”的基础上锐意改进,在大肠头中又配以猪肚、白肉、鸡肉、骨头汤等精工细作,烹制成的肚、肠绵烂、肥嫩鲜美,调味以麻辣为主,肥而不腻,清爽利口,生意十分兴隆。

制作葫芦头要选用新鲜肠、肚,经过稻、捋、刮、翻、摘、漂、煮、晾等多次加工手续,并适当进行物理方法处理,捋出肠壁上附着的黏液、赃物,除去油腻和腥味,使肠肚洁白光亮,再入葫煮熬,熟后出锅晾凉,切成坡刀形备用。

行家认为葫芦头不在于肉在于汤,故而制汤的方法很讲究。先把新鲜猪骨头洗净砸碎,入锅炖熬,撇去浮沫,再入白条鸡、猪肉,加食盐、调料包(即传说孙思邈配制的八珍调味品),继续用小火熬煮,到汤汁浓白似乳为止。

饼是用上等白面烙烤的饩饩馍,必须由顾客掰成如黄豆大小的馍块,以便浸汁入喳。

有了以上三种半成品,才能配制成品。馍碗进入厨中,厨师取切好的熟肠、肚、猪肉、鸡肉各数片,整齐地排放在馍上,配以水粉丝,用滚开的沸汤反复三、四次,再加味精、蒜苗丝、辣椒、香菜、添上汤汁,这就成了大肉葫芦头。海味葫芦头是在大肉葫芦头里加人海鲜,如虾肉、鱿鱼丝、海参等即成。

西安人吃葫芦头各有所爱,大凡青壮年男人喜肉多汤肥,麻辣味重,以过肉瘾;妇女喜欢清汤单走,利肠爽口,以品其清香;老年人则喜其形、色、质、味之美。据说肠吸五谷之精华,性温善补,理调生机,犹如药中“甘草”,随热即热,随凉即凉,冬可暖胃健肠,夏可清热爽腑。民间验方中就有“玉肠汤”之称,肠汤中加大茴、小茴、荜拨、厚朴、人参等炖之,为健肠补虚之最佳补品。三十年代东北军到西安后,战士们不服水土,拉肚子和不思饮食者与日俱增,张学良将军发现此事后,命令军营的厨师们仿制葫芦头馍,并列入“病号饭”,但军营里做出的葫芦头味道不好,也不能治病,后经军部研究,每天发二十个“病号饭”牌子,通知春发生馍馆优先照顾。

葫芦头不仅味道鲜美,且有食疗价值,故而它能久盛不衰,深深扎根于民间。其好处有一首诗可以概括“肉如玉环汤似浆,五味和中适口尝。辣油红润晶如珠,腥味尽除满口香”。

西安的美食,青海一样正宗,快快来品尝吧!

详细介绍:

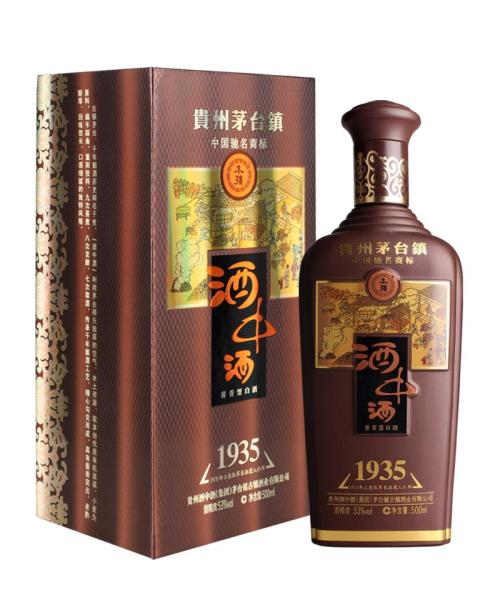

仁怀市酒中酒集团,由母公司“贵州省仁怀市酒中酒(集团)有限责任公司”、子公司“酒中酒销售集团有限公司”、“酒中酒酿造有限公司”、“茅台天然食品有限公司”、“阳光娱乐有限公司”组成。注册资金壹亿零贰拾贰万元,占地面积72685平方米,其中生产厂房202800平方米。共有员人、工1180人,其中生产工人500人,销售人员680人。年生产能力二万吨,销售收入达壹亿元。为仁怀市非公有制企业纳税大户之一。

酒中酒建厂至今,已荣获多个荣誉。现有30多个品种投放市场,销售网络辐射20多个省、市、自治区,并已打入国际市场。酒中酒热挚地反尝大自然赐予她的财富奉献人类,她向朋友们承诺:“永远以最好的产品,最高的信誉结识天下朋友!

据有关史料记载,清朝末年,山东潍县城西留饭桥一带乡村流行制作一种火食,这种火食和面时加水甚少,用手揉不成团,只好在面板上用木杠压制,当地人遂送其雅号“杠子头火食”。后来,这种火食的制作方法流传到荣成石岛一带渔村。

由于杠子头火食冬不甚凉、夏不易馊、口味甘甜、耐于贮存,是渔民出海打鱼携带的理想食品,因此很快流传开来。但后来渔民们发现,杠子头火食经海风一吹,变得又干又硬,难以下咽,于是聪明的渔民在制作时加上油和糖,即成为糖酥杠子头火食。这种火食又酥又甜,不变硬不易馊,成为渔民的出海必备食品。

“和尚头”是皋兰北山干旱地区种植的优质小麦之一,其特点是耐旱、抗病、无污染,内含人体所需的蛋白质等多种营养成份,面筋高、口感好。相传明、清时期曾作为贡品,供皇室家族享用,在西北地区享有较高的声誉。民间用“和尚头”小麦面粉做“长寿面”,烧制的“烧锅子”是兰州地区人民喜爱的食品。皋兰种植“和尚头”小麦的历史,是从元末明初开始的,距今有500多年的历史。据《兰州市志·农业志》记载:“兰州地区距今5000年前已种植小麦,汉代小麦生产仅次于粟稷”。明代以前,兰州地区种植小麦,仅限于市区近郊。而兰州城北广大地区,即现在的皋兰、永登秦王川、景泰、白银市等地,历届羌、戎、匈奴、鲜卑、吐蕃、蒙古等民族居住,以游牧为主。

“元末,饥荒严重,人民死亡流离,土地大部荒芜,无人耕种。”“明太祖洪武三年(1370年)至二十三年(1389年),甘肃庄浪卫等地出现荒地垦壁,粟麦有获,米价日减,每石至500文的景象。”

明初开荒种麦,并非就是现在的“和尚头”。现在的“和尚头”小麦,是在皋兰气候干燥、·强光日照自然环境下,经长期自然条件的选择和劳动人民对小麦品种选育的产物。元代以来,皋兰气候日趋干旱。据解放以来气象观测记载,皋兰年平均降水量266毫米,年蒸发量1807毫米,是降水量的7倍。皋兰降水多集中在7月、8月、9月,占年降水量的80%。相对湿度平均为54%,绝对湿度为6.6毫巴,干燥度为1.89,干旱是影响农业生产的主要灾害性天气。据资料分析,平均十年中六年是春末夏初早,平均两年发生一次伏旱。干旱发生机率为87%。这与“十年九旱”的民谚是相吻合的。皋兰县地区气候的另一特点是强光照。平均日照时数大于或等于5℃的积温3216.6℃,大于或等于10℃的积温2802℃,无霜期144天。适者生存是生物进化法则,“和尚头”小麦正是在500年的栽培历史中,经自然选择选育的小麦精品。

“和尚头”小麦属禾本科一年生草本植物,具有发达的根系,为须根系,主根可入土300厘米以上。次生根多集中在20厘米~50厘米的耕作层,以利于充分吸收其生长所需的水分和养分。茎直立中空,由4~6个生长节组成。在新砂地和雨水较正常的年份,“和尚头”小麦分蘖成穗率可超过10%。蘖小叶窄,无腊粉,株高122厘米,穗状花序,小穗有2朵~3朵花,穗无芒,圆锥形,壳色红,成熟后口紧,不掉籽。颖果椭圆、红色,麦粒中、小,较细长。发芽时,芽鞘坚硬、粗壮而长,鞘尖锐利似锥,可刺破坚硬的砂层或土块,利于抗旱深播、早播。“和尚头”小麦质量高,尤其是蛋白质含量高,这是在强光照、昼夜温差大的条件下,植物新陈代谢的同化作用与异化作用的结果。据省农科院、甘农大测定,“和尚头”小麦千粒重35克,面粉白度74.81%,偏黄度15.9%,粗蛋白含量16.02%。黑石乡的白坡、大横、石青等地的“和尚头”粗蛋白含量18.54%,赖氨酸含量0.54%,干面筋含量13.9%,湿面筋37.05%,沉淀质29.8%。与其它品种小麦相比,粗蛋白高出2~4个百分点,赖氨酸高出0.1~0.2个百分点,面筋含量高出4~5个百分点。“和尚头”属硬质小麦,咬断麦粒,茬口呈玻璃质状,硬度达14.9,也高于其他小麦。“和尚头”小麦粉质较细、砂,含纤维少,容易消化吸收,口感好,是兰州地区做拉条子、馒头的最佳原料。20世纪70年代,中国科学院院长郭沫若先生陪同柬埔寨宾努亲王到兰州郊区访问,村民用“和尚头”面制做的浆水长面招待,受到郭沫若、宾努的高度赞誉。

“和尚头”小麦具备极强的抗旱、耐瘠薄、耐盐碱性能。在土壤含水仅有5%~10%的极干旱土壤上,也能开花结实,土壤含盐量不超过0.3%时,生长正常。播种时,新砂地不需施肥,中砂地用耧种点化肥即可(一般亩种10公斤尿素或硝铵)。生长期内不需要追肥。“和尚头”小麦的另一特点是高效益、低成本、无污染。生产每公斤“和尚头”所需成本只需0.18元左右,而水地小麦需0.8元左右。“和尚头”小麦的市场价格要比水地小麦高30%以上。由于“和尚头”在种植中,基本不施化肥、农药,所以无污染,是地地道道的无公害绿色食品。

“和尚头”小麦一直是干旱地区粮食作物的主栽品种。在上个世纪50年代,全县种植20多万亩,60年代增至36万亩左右。随着水利事业的发展,1980年“和尚头”种植面积仍在20万亩左右。1986年以后,“和尚头”种植面积10~12万亩,平均亩产75公斤左右。其中,8万亩旱砂地“和尚头”小麦,平均亩产100公斤左右;4万亩早土地“和尚头”小麦,平均亩产45公斤左右。

进入21世纪以来,农业的发展已面向市场经济,由数量型向质效型转变。“和尚头”小麦将以其质量高、效益高、低成本、无污染等品质优势,成为质效种植业的首选品种。种植技术方面,在压砂覆盖技术的基础上,可发展塑膜覆盖、秸秆覆盖。蓄集雨水滴灌、喷灌,使“和尚头”单产稳定在100公斤~120公斤左右。

地域范围

皋兰县地处甘肃中部、兰州市北部郊区,位于北纬36°05′至36°50′、东经103°32′至104°22′。总面积2556平方公里,总人口16.83万人,其中农业人口15.01万人,占全县总人口的93%。地势山川相间,由西北向东南倾斜,平均海拔1700米左右,东临白银市和榆中县,南接兰州市区,西连永登县,北依景泰县。县城距兰州、白银两城均为45公里。皋兰禾尚头小麦产地范围为忠和镇、石洞镇、九合镇、水阜乡、黑石川乡等5个乡镇34个行政村,年种植总面积690公顷,年产量1350吨。