一. 贵州省 铜仁 松桃苗族自治县 松桃烂糊桥米豆腐

松桃“烂糊桥米豆腐”,始产于清光绪末年,以色鲜味美出名。其主要原料,采用世昌响水洞“油粘”米和响水洞泉水磨浆熬煮而成,故又名“油粘鲜味米豆腐”。

响水洞乃松桃蓼皋八景之一的“响水泉飞”。此地得天独厚,气候温和,水质清纯,从洞口下限三公里所产“油粘”米,具有“色如玉,粒如珠,香如粽”的特点,清代曾作“贡米”,上献朝廷。昔人曾作诗赞:“人杰地灵水飞泉,得天独厚产油粘,色味俱佳称珍品,奉旨进贡民献鲜。“贡米”称谓历时虽久,却一直不衰,今每逢秋收,上级特令专仓储藏,不分别种混杂,可见非同一般。当地人用该米做米豆腐,稍加佐料。则别具风味,移至集场试销,食者无不赞誉,“油粘鲜味米豆腐”以此得名。

民国二十年左右,蓼皋镇南门厨师黄昌贵 ( 绰号“烂糊桥” ) ,善烹调,他将此米豆腐加工工艺从打米磨浆到上锅制作等一系列程序进行改进后,使其色泽玉绿,富有弹性,切成小方颗,久煮不老,色形如初;再佐以胡椒粉、姜、葱、红辣椒面、精肉脆哨,食之细嫩可口。每日一旦上市,顾客盈门,争相购食,供不应求。县城过去请客,常为早面 ( 鸡汤银丝面 ) 、夜酒 ( 席面 ) 、中午条 ( 糕饼典果 ) ,自烂糊桥米豆腐出市后,客人则要求吃他的米豆腐以代替早面午茶,至晚上开席,即便满桌珍肴也显乏味了。本地出外深造的学子或远居商旅,即今在港、澳、台、美、欧的松桃人,每每来信念及烂糊桥的米豆腐,以为珍贵。

解放后,黄昌贵师傅不幸病故,其家人中无从事饮食经营者,使此风味小吃几近失传。后官田街老厨师龙碑,凭当时印象,并经黄昌贵老伴回忆,再加自身多年模索实践,终将此特色风味继承下来。一九八七年,龙师傅以此参加省、地举办的风味小吃评比大赛,获“铜仁地区风味小吃”大奖和“贵州省风味小吃”二等奖,并受约参加了五省区食品制作展示会。受到广泛如评。从此,松桃烂糊桥米豆腐名声远扬。

二. 安徽省 蚌埠 固镇县 老任桥牛肉

老任桥牛肉

“老任桥牛肉”作为固镇的知名品牌,可谓家喻户晓,人人皆知,并享誉大江南北。它主要出自于固镇县任桥镇桥东村,历史悠久,风味独特。桥东村是一个回民聚居村,最初的安、杨、陈三姓是于明朝初年从山西太原府喜鹊窝迁来,清朝年间又陆续从山东济南、江苏徐州等地迁来李、袁、张、杜、金、马、冯等姓氏。由于人口逐渐增多,村子逐渐扩大,其中的一条小河就给村民带来了不便,清朝时一任姓尼姑化缘架了一座石桥,因此,人们就把这座桥称为“任桥”。而桥东村的回民按照伊斯兰民族习惯,都擅长牛羊屠宰,主要牛肉为主。在耕种土地的同时,杀牛也成了桥东人的主要生计,任桥车站称任桥,桥东则被称为“老任桥”,同此,由他们宰杀出的牛肉也就被称之为“老任桥牛肉”了。

“老任桥牛肉”之所以有如此大的魅力,是与其精工制作、味道鲜美分不开的。“老任桥牛肉”不仅仅指的是单纯的肉,它包括牛身上的各种器官和部位。从头到尾,由外而内:如牛脸、牛脑、牛舌、牛耳、牛排、牛肝、牛心、牛黄管、牛肚绷、牛肚、牛百叶、牛肠、牛鞭、牛球、牛伞、牛尾、牛蹄筋等等。在烹制上亦很有讲究,如牛肚绷宜清炖,牛犍肉宜酱卤、牛鞭宜熬汤,牛百叶宜红烧等等。“老任桥牛肉”的代表作是“清炖牛肚绷”。在烹制前将牛肚绷切成约3厘米见方的块状,在清水中浸泡,待血水泡净后,捞出用麻油浸拌一段时间后,再放放锅内用中火煮沸后用文火慢煨,在肉块烂时放入佐料,肉烂后即可食用。肉块清爽,入口易嚼而又不失劲道;汤汁浓厚,口味甘醇,饮后齿颊留香。食客品尝以后,都要翘起大拇指,赞不绝口,称之为人间美味,不可多得。许多外地人慕名而来,食后满意而归,并相互传颂,从而使“老任桥牛肉”声名远播,享誉大江南北。

三. 江苏省 无锡 新吴区 三凤桥酱排骨

三凤桥酱排骨,俗称无锡肉骨头,从问世到现在已有近140年历史,为无锡著名的三大之一。三凤桥酱排骨产生于清朝光绪年间(公元1875年前后),无锡南门莫盛兴饭馆为了充分利用剩下的背脊和胸肋骨,加调味作料,煮透焖酥,起名为酱排骨,当作下酒菜出售。1927年,慎馀肉庄(三凤桥肉庄的前身)开张后,对肉骨头的烧制技术作了改进,味道得到了明显的改进。随着无锡经济的发展,外地游客日益增多,肉骨头深受大家青睐,一时间三凤桥酱排骨声名鹊起。

作为无锡地区的三大之一,三凤桥酱排骨具有深厚的文化内涵,历百余年风雨而不衰。三凤桥酱排骨是采用猪肉肋排或草排,配以八角、桂皮等多种天然香料,运用独特的烧制方法,烧制出的排骨色泽酱红,油而不腻,骨酥肉烂,香气浓郁,滋味醇真,甜咸适中。早在上个世纪30年代,戏剧家周贻白食用了三凤桥肉骨头后,大快朵颐,赋诗一首“三凤桥边肉骨头,朵颐足快老饕流;味同鸡肋咀嚼,莫负樽中绿蚁浮。”据了解,在台北市也有无锡的肉骨头出售,但由于用料、水质不同,以及方法未得真传,口味远不如三凤桥酱排骨。从当年至今,三凤桥酱骨的传人已是五代了。

关于三凤桥酱排骨,有这么一个传说

无锡城内有座大石桥,桥墩下河滩上,很多年以前,不知谁丢了只破石臼在那里。年长日久,破石臼里积满了垃圾、长满了青苔. 有一天,有个江西人摇船到江南来寻宝。小船在桥下,江西人无意中发现了那只破石臼,横看竖看、左看右看,不禁失声惊呼起来:“有缘千里来相会,宝贝滚到眼前来。”他连忙上了岸。

桥边有个豆腐店,老夫妻两个做做小生意勉强度日。那个江西人寻上门来,一脚踏进店堂,就问老老:“老伯伯,桥墩下那只破石臼是啥人家的?”老老见问的是那个破烂货,感到奇怪,不以为然地回了一声:“这还是我太公那一辈丢在那里的哪。”江西人二话没说,忙拿出两块银子朝桌子上一放,朝老老连连点头:“好好好!我出五百两纹银买你家这个破石臼,今天先付十两作定金,十天后我带足银子来取货。”老老听了吓一跳,一个没人要的破石臼值这么多钱,真是天上落下来的财饷!便一口答应了。江西人乐滋滋地走开了。

老夫妻俩心里说不出的高兴,想想人家出这么多的银子,也该把破石臼收拾一番才对。老夫妻俩下到河滩,哼哼哈哈把石臼里的垃圾扔进河里,又用洗帚把石臼里里外外刷了个干干净净,然后请了几个后生家,七手八脚把石臼抬回家。

过了十来天,江西人急忙来到豆腐店,老夫妻俩笑眯眯地把他迎进店里。江西人着急地问:“石臼呢?”老老说:“客人别急,石臼在房里,我已把它洗干净了。江西人一听,心里暗暗叫苦,进房中一看,连连叹息,说道:“你们......嘿!这破石臼我不买了,那十两定金也还给我吧。”老夫妻俩莫名其妙,忙问其中缘故。

原来这破石臼并不是什么宝,真正的宝贝是石臼里的那堆垃圾。俗语说“千年难逢天开眼”,有回,老天真的开了眼。天光闪闪,彩云飘飘,三只仙凤下到凡间,飞到江南变成三只小鸟,竟在这破石臼里宿过一宵,并在里面掉了些羽毛屑屑。要知道,这仙凤的羽毛本是无价之宝,放到水里,水清又净,放到菜里,鲜美无比。如今,石臼里的垃圾都扔掉了,夹杂在里面的宝贝被扔得一干二净,剩下的那只光打光的破烂货,屁个钱也不值。

老夫妻俩听清来龙去脉后悔莫及,只好把十两定金还给人家,老头想得开,回头对老太说:“算了吧,你去买两斤肉骨头来烧烧,让我喝两盅,解解烦。”

老太买回肉骨头,见铁锅已生了锈,说拿洗帚把锅刷了一遍,烧火煮起肉骨头来。只一炷香功夫,满里飘起一阵肉香,香得特别,香得出奇!连门口过路人的鼻子都吸引住,探头朝屋里看个不完。隔一会儿,肉骨头盛在青花碗里,老头夹起一块,嘴巴一沾,啧啧,活了一世还没吃过味道这么好的肉骨头哩!忙问:“老太婆,你用啥佐料烧的呀?”老太太也奇怪,尝了一口,果然味道不一般。她细想想,心里明白了:刚才煮肉以前,是用那把刷过破石臼的洗帚刷过锅的呀!想心是宝气带到锅里了吧。

老太和老老一合计,忙把锅里剩下的肉骨头汁留着,下一次煮肉时添在汤里。以后,每回煮,每回留,每回煮出的肉骨头味香的出奇,鲜美无比。后来,夫妻俩干脆关了豆腐店开起了酱排骨肉店,说是在清朝已有名的现门莫家饭店产前身。至于那座大石桥,也改名为三凤桥,提到三凤桥,人们说会想起吃肉骨头。

再说,那石臼里的垃圾连同仙凤羽毛屑屑,扔在河里流出西水关,流进太湖,无怪太湖水年年月月总是分外清澈明净。

四. 山东省 枣庄 台儿庄区 涛沟桥大米

涛沟桥大米,山东省枣庄市台儿庄区邳庄镇东部,一条河流由北向南汇入大运河,这条河就叫涛沟河。一桥飞架,桥西有一村,名涛沟桥村。涛沟桥村生产的大米远销省内外,据传说在清朝时曾做为贡品。

涛沟桥大米产量高、品质好,与当地的土壤、水质和气候有关。涛沟河和运河交汇处洼地长期以来积聚成了适合水稻种植的土壤,土层深厚,无障碍层次,潜水位高,不易漏肥水。再就是灌溉水源为未被污染的运河水和涛沟河水,水质特别好。加上当地气候温暖湿润,四季分明,光照时长,每年的4至6月份平均为200小时,特别是5月份光照时数最多,这正是秧苗发育时期。8至10月份每月平均光照时间在170小时以上,占全年光照时长的25%,而这段时间正是水稻生长、扬花、灌浆、成熟的时间。当地秋季昼夜温差较大,利于养分的积累和转化。

涛沟桥一带有着种植大米的传统,优越的自然条件,加上科学合理的种植方法,生产出的涛沟桥大米颗粒饱满,晶莹亮丽。蒸出的米饭软硬适中,吃起来粘筋有韧劲;熬出的米汤洁白汁浓,清香可口。

五. 湖北省 黄冈市 浠水 绿杨桥封缸酒

绿杨桥封缸酒为地理标志保护产品。绿杨桥封缸酒

湖北省浠水县清泉镇、兰溪镇共2个镇现辖行政区域

《浠水县人民政府关于恳请界定我县绿杨桥封缸酒地理标志产品保护范围的函》,浠政函〔2014〕40号

湖北省地方标准:《绿杨桥封缸酒》(草案)

六. 山东省 泰安 宁阳县 许家桥大白菜

许家桥大白菜为地理标志证明商标。【许家桥大白菜】 许家桥大白菜简称“桥白”,为宁阳县泗店乡许家桥邻近的8个村庄所产,主要产于许家桥。许家桥等8村地处洸河沿岸,属鲁西南平原,土地肥沃,地下沙层水甘冽,所产大白菜久负盛名。“桥白”栽培历史较长,明初即已种之。主要品种是当地繁育的青狮子头和黄洋白。

青狮子头只有两层荒帮,个大心实,人立其上而不塌,一般单棵重10~15公斤,最重可达20公斤;黄洋白,色呈中绿,只有一层荒帮,个稍小,但心实不亚于青狮子头。“桥白”具有下锅易熟、熟后浑汤、味道鲜美等特点。常年被济宁玉堂酱园列为专用原料。据传,玉堂酱园以“桥白”腌制的咸菜曾被选为贡品进上。

“桥白”立秋播种,小雪收刨,生长期105天左右。一般行距90厘米,株距60厘米,每亩1200株,亩产1.5万公斤左右。宁阳县每年种植“桥白”1500余亩,总产2250万公斤左右,远销数省。

宁阳桥白大白菜个头匀称、菜心厚实,菜叶鲜嫩,脆而无丝,营养丰富,富含多种维生素和矿物质;炒之易熟,汤浑若粥,味道纯正。素有鲁西南第一白之美誉。种植面积达1.2万余亩,可春、夏、秋三季种植,周年供应市场 ,产品远销北京、天津、江苏、哈尔滨、济南各大城市,深受广大消费者的好评,宁阳桥白大白菜成为农民群众增收致富的金元宝。

2003年桥白大白菜被山东省无公害农产品认证委员会认定为无公害农产品 ;2007年被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品;2010年被中国绿色食品发展中心续定为绿色食品A级产品;2010年被评为“宁阳十大特色产品”之一;2013年被评为“宁阳十佳名优特农产品”。

宁阳桥白大白菜种植历史悠久,早在清朝康熙年间便被定为御膳必备菜,深受皇家喜爱。基地地势平坦、土层深厚、土质肥沃、地下水充沛、水质良好,沟、渠、路、林配套,野生动植物资源较多,具有发展绿色蔬菜得天独厚的条件。特别是大白菜从团棵到莲座期,气温日渐下降,天气温和,十分适宜大白菜生长。在生产上,实行技术人员包村包地块,责任到人,技术到地块,严格按照绿色食品质量安全要求,统一组织制订、实施了生产技术规程,按产品质量标准组织生产,并建立产品质量追溯、检测监督等制度,产品完全符合绿色食品的标准。该产品在本地具有一定的影响力,经济效益和社会效益明显。

许家桥大白菜

宁阳县泗店镇蔬菜协会

12577764

大白菜

七. 广东省 茂名 化州 笪桥黄瓜

笪桥黄瓜 笪桥农民种植黄瓜历史悠久,量制成瓜干,则是百多年前的事,笪桥黄瓜,以产地得名,始种地是中村、留村,以后陆续发展至附近的山埇、下垌、英笔、禾仓角、尘塘、良埇、低坡、西埇和瑶埇等地。新中国成立后,笪桥黄瓜得到进一步的发展,除旧产区不断扩大种植面积外,相邻的良光区(镇)豺岭、龙秀、落底、斋塘坡和出拔等地也有种植。50年代至70年代,笪桥每年种植黄瓜100多亩,制成瓜干15吨左右。

笪桥黄瓜有甜瓜、黄瓜、米瓜和蛇瓜4个品种。这些瓜经过细致加工腌制成的瓜干,色泽金黄,淡甜,鲜脆可口,

笪桥黄瓜干久贮不坏。黄瓜干与瘦肉加上冬茹、蚝豉,剁成肉饼,美味可口,饶有风味;将陈年瓜干合老米熬成稀饭,可治慢性腹泻及痢疾;以酸醋、生姜作佐料,把瓜干同猪蹄或生鸡一起熬汤,是产妇的精良食品,既消食开胃,又去淤生新。因此,人们往往把笪桥黄瓜当作送礼佳品,赠送亲朋挚友。故此,笪桥黄瓜干远销广州、深圳、珠海、海口、三亚、湛江、南宁、北海和香港、澳门等大中城市,且销售量日益增大,经久不衰。

八. 四川省 宜宾 珙县 楠桥蚕桑

蚕桑,即养蚕与种桑。是古代农业的重要支柱。相传是嫘祖(黄帝正妻)发明。蚕桑文化是汉文化的主体文化,与稻田文化一起标志着东亚农耕文明的成熟。而就汉文化的主体文化丝绸文化、瓷器文化则标志着中原文明进入鼎盛阶段。

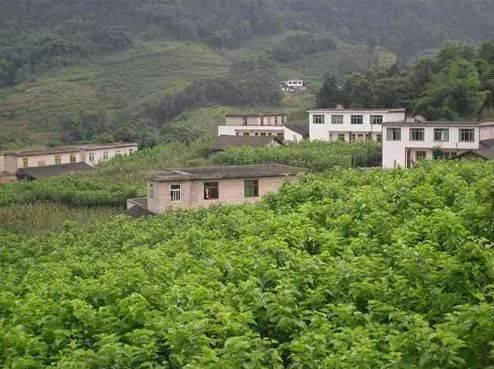

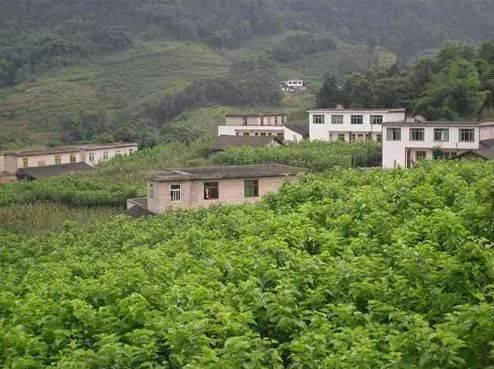

楠桥村位于四川省宜宾市珙县底洞镇,这里是一片片绿油油、错落有致的桑园,一条条阡陌纵横的水泥路通向各家各户,一栋栋碧瓦红墙镶嵌的小洋楼被掩映在满岭翠绿的桑园间,在蓝天白云的映衬下,显得格外庄严和醒目,一条蜿蜒曲折的已硬化的南风公路横穿全村境内,像一幅山村新画卷,使山村的旧貌换上了新颜。在村两委班子成员的带动下,全村村民积极试验养蚕新技术,将传统的春、夏、秋和晚秋,4季之间有间隔的方法改进为现在的第一季蚕刚到第二眠的时候,就开始育第二季蚕了,同时实行小蚕共育。这样多批次滚动养蚕,既增加了批次和产量,又减少了桑叶浪费。改变传统的年3-4次养蚕布局为年5-8次。今年,这项新技术已经在全县推广。天然彩色蚕茧试养成功。2009年上半年,楠桥村在去年推广的“工厂化”养蚕的基础上,建立了‘公司+协会+农户’的生产模式,引进彩色蚕茧进行试养,村支部书记李跃康成为第一位试养人,并取得成功,在他的带动下,全村扩大了养殖规模。

九. 四川省 内江 东兴区 板板桥油炸粑

板板桥油炸粑,是四川省内江市的著名特色小吃,该品外酥内软,油而不腻,咀嚼有味,口齿生香,据说最初由椑木镇木板桥桥头一小吃店首创,故名。

板板桥油炸粑,四川省内江民间流行的一种小吃。其特色是外酥内软,油而不腻,咀嚼有味,口齿生香。据说此食品最初由椑木镇木板桥桥头一小吃店首创,并大受欢迎,行销至内江城内。人称“板板桥油炸粑”。油炸粑仍然是内江人喜爱的小吃,城区内已有多处店、摊专卖此种食品,热锅热灶,现炸现卖。热吃口味尤佳。YgQ

板板桥油炸粑的制法:YgQ

1、将糯米泡软蒸熟再把糯米饭捏成拳头大的一个个小团,小团包进豆沙。YgQ

2、豆沙以赤豆为主要原料,掺进食盐、花椒粉为佐料。YgQ

3、然后将糯米团压成饼状,投进滚油锅炸成金黄色即可。YgQ

十. 湖北省 荆门 京山县 京山县国宝桥米

桥米,是传统的名品,早在明嘉年间就被嘉靖皇帝定为贡米,这种米具有颗粒长,感观好,光洁透明,可口不腻,喷香扑鼻,能增加食欲,是宴请宾客的佳品。