一. 山西省 太原 杏花岭区 猫耳朵

山西猫耳朵是中国山西人家的日常主食,做法的高下,调味的好坏,就很难有一定的标准。猫耳朵是把面和得软软的,搓成大拇指的条子,再压成蚕豆大的小块,然后用拇指食指捏着一转,便被卷成像猫耳朵一样。在开水里煮熟它,捞起来再配作料大火一炒,耳卷里吸存着汤汁,味道饱和,吃起来十分鲜美。配料各随其便,一般人家爱用韭菜肉丝和虾米,就很够味,讲究的用虾仁、蟹肉、冬菇、火腿,就随心所欲,没有止境的了。

猫耳朵是晋中、晋北等地区流行的一种风味面食。它吃着筋滑利口,制作简便,随乡就俗,适用多种面粉和浇头,又加制作简便,倍受群众欢迎。在晋中一带,人们用白面、高粱面制作;在雁北、忻县高寒地区,人们用莜面、荞面制作,取名“碾疙瘩”,还名“碾饦饦”。尤其因莜面制作柔软,还能碾推成花纹、触须等式样,更使这种面食形象多彩多姿。 猫耳朵原是民间吃食,因其筋滑爽口,别有风味,一些宾馆、饭店的厨师,把它推荐给外宾。许多贵宾食后赞不绝口。从此,这种面食进入了“大雅之堂”,如同清宫风味小窝窝头一样,成了筵席上的一道佳食美味。

二. 山西省 太原 小店区 山西小窝头

窝窝头从16世纪的明代中国开始种植玉米时即有了。李光庭著《乡言解颐》卷五,载刘宽夫《日下七事诗》,末章中说及“爱窝窝”,小注云“窝窝以糯米粉为之,状如元宵粉荔,中有糖馅,蒸熟外掺薄粉,上作一凹,故名窝窝。田间所食则用杂粮面为之,大或至斤许,其下一窝如旧而覆之。茶馆所制甚小,曰爱窝窝,相传明宫中有嗜之者,因名御爱窝窝,今但曰爱而已”。

引文中的“杂粮面”,就是玉米面中加入黄豆面等形成杂合面,其蒸制品,在明清时叫窝窝,清末民初才开始叫窝窝头。相传1900年慈禧逃往西安,刚入境山西,就饥肠辘辘。此时前不着村,后不着店,看见有个叫贯世里的逃难者正在啃窝窝,慈禧就拿了吃起来,倍觉香甜。问何物,答:“玉茭子面做的窝窝”。慈禧说,此是进山西吃的第一口,就叫窝窝头吧,意思是个领头的食品(张寿臣《窝头论》)。慈禧到乔家大院时,乔致庸以八碗八碟接驾,最后一道主食,为其上了穷苦百姓吃的菜窝窝。《中国历代御膳大观》记载,慈禧回京后要吃窝头,御厨做了一个,老佛爷食不下咽,怒杀厨子。后来老厨师在玉米面里加入糖和栗粉,做成小窝头,慈禧吃得上口,说:“总算吃到当时的窝头了。”于是小窝头便成了皇宫御点、晋馆名品,北京仿膳饭庄、太原全晋会馆有传承此技。

旧社会,穷苦百姓能吃上一顿窝头也属不易,有这么一幅对联“别家过年二上八下,我家贺岁九外一中”(《清末民国讽喻联集》),其中的二上八下,指包饺子,九外一中则是捏窝头的动作,是说过年人家吃饺子、自己吃窝头。穷人家平日里吃的多是“糠面窝窝”、“草籽窝窝”,还有的要掺杂野菜充饥。解放后经济恢复,窝头逐渐成了山西人的一日三餐主食。文革期间,1三次访问大寨,和社员一起吃的就是玉米面窝头。再好的东西,也经不住天天吃,容易吃伤胃口。老百姓想办法变换花样,晋南就有了柿子窝头,从南到北也有了枣窝窝、菜窝窝。

改革开放后,人们的饮食生活得到了前所未有的丰富发展,窝头在一日三餐中一度消失。现在窝头受到人们的追捧,不仅仅是忆苦思甜,更在其营养价值。玉米中含有较多的粗纤维,当点心食用,有助于肠胃蠕动,益于健康。它含有一种长寿因子——谷胱甘肽,具有恢复青春,延缓衰老的功能。玉米中含的硒和镁均有防癌抗癌作用,谷氨酸还有一定健脑功能。

进入新世纪,山西小窝头这一名点在酒店发展也达到了一个新阶段,太原全晋会馆推出的名菜“鹅肝牛肉小窝头”最具代表,据说该店迄今年8月底的32个月内已售出近58万只小窝头,被称为“黄金小窝头”。黄金小窝头好吃,究其因有四美,一是原料要鲜,选用水磨细粉,营养充足,口感细腻;二是品相要美,上尖而下圆,外实而中空,形似将军之帽,色似帝王之袍;三是佐味要好,鹅肝入味,牛肉剁粒,吃之筋道,闻之鲜香;四是趁热取食,借西餐烹技,铁板为器烧鹅肝牛肉,再置新出笼的窝头,趁热端给顾客,即食足美矣。

三. 山西省 太原 阳曲 阳曲小米

阳曲小米为农产品地理标志产品。阳曲县盛产的小米称为“白马掌小米”,大致有两个新品种,一种叫东风亮 ,一种叫朱砂红,营养成分丰富,所含脂肪和蛋白质都高于大米和小麦。“东风亮”小米也叫 “东方亮”,在夏商时期就开始种植,因为它的谷穗形状像小茅草,所以又有个“毛尖谷”的绰号。白马掌小米的特点是米色金黄,有光泽,米粒饱满,蒸煮皆宜,米味香甜,熬成的稀饭黏度恰到好处,米粒溶胀饱满,稀饭与米粒浑然一体、香甜可口。

白马掌小米 产于阳曲县泥屯白马掌,所以称这种小米称“白马掌小米”,因其米质好,口味佳,在市场上很受欢迎。

馈赠佳品

阳曲小米因其产地土壤贫瘠、干旱,得天独厚的成长环境孕育了香甜可口的纯天然、原生态小米,现已成了市场上的-货,走亲串友的馈赠佳品。知情人到太原阳曲县朋友家作客,必求主人做一顿小米粥或小米干饭。饭未及端来,就先闻到一种醇朴的米香,再配上些当地的小菜,吃起来真是别有一番风味。

阳曲小米的营养价值很高,含蛋白质9.2~14.7% ,脂肪3.0~4.6%及维生素,除食用外,还可酿酒、制饴糖。

地域范围

阳曲县位于山西省中部,忻定盆地与晋中盆地之间,东、西、北三面环山,中部低平向南延伸,东连盂县,西接古交市和静乐县,南与尖草坪相连,北与忻州市接壤,东北、东南分别与定襄县、寿阳县交界。全县辖4镇6乡,有431个自然村,海拔高度在800—2100米之间。阳曲小米地理标志保护区范围位于东经112°12′-113°09′,北纬37°56′-38°09′。近五年来谷子年种植面积在4000-5000公顷,总产量9600-12000吨。

产品品质特性特征

1.外在感官特征:小米为谷子去皮后的产物。谷子为单子叶植物,株高60-120cm;茎细直,茎杆常见的有白色和红色,中空有节,叶狭披针开,平行脉;花穗顶生,总状花序,下垂下;每穗结实数百至上千粒,子实极小,谷穗一般成熟后金黄色,去皮后谷称小米。阳曲小米很具特色,其色泽蜡黄,颗圆润,味香甜,做成米粥、稀饭口感筋而黄,制成面粉可蒸制种种食品,尤宜老人、小孩、孕妇食用。2.内在品质指标:根据天津谱尼检测公司检测指标显示:阳曲小米含有丰富的对人体有利的元素和18种氨基酸,经分析其营养价值高,蛋白质含量≥9.52g/100g、膳食纤维含量≥5.94g/100g、磷含量≥4.46g/kg、锌含量24.6mg/kg、维生素C含量≥9.7mg/100g、能量≥1550kJ/100g,明显高于普通小米。3.安全要求:阳曲小米产地生态环境符合NY5332-2006《无公害食品大田作物产地环境条件》, 严格按照《无公害谷子生产技术规程》执行,农药、肥料使用应符合GB4285农药安全使用标准,生产过程以DB14/87-2001无公害农产品生产技术规程准则及相应的栽培管理技术为依据。谷子质量标准应符合NY-5305-2005规定。在包装、标识上需符合农业部《农产品包装和标识管理办法》,进入市场的必须遵守《农产品质量安全法》及其它法律法规的有关规定。

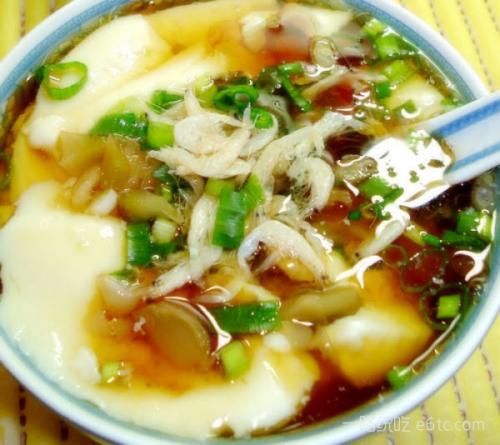

四. 山西省 太原 迎泽区 太原老豆腐

老豆腐也叫豆腐脑,正宗做法是用糖饧起色,加火烧开后,加入湿粉芡,放入泡好的油粉丝,加豆腐脑适量,葱盐椒调味。其色泽金红透亮,质微稠,舀入碗中再加入海米、海带丝、金针、韭菜丁、胡椒粉,淋点芝麻香油,浓香无比。通常在街上吃到的,制作方法倒过来了,先把卤汁做好,然后给豆腐脑浇卤或者是加韭花、辣椒、辣椒油,味道自然会差很多。

五. 山西省 太原 万柏林区 汾酒

早在南北朝(公元420~589年),汾酒就为世人珍爱,后历经唐、宋、元、明、清,素有“开坛香天下”之美誉,其美味曾倾倒众多文人墨客、帝王将相。新中国建立以后,几经扩建,现已成为国内最大而又闻名于世的国家名酒生产厂家之一。汾酒度数虽高,但无刺激性,饮后使人心旷神怡,具清洁卫生,幽雅纯正,绵甜长之三绝,是我国清香型大曲白酒的典型代表。( 太原)

六. 山西省 太原 尖草坪区 鸡蛋醪槽

鸡蛋醪槽是流行于晋南、太原一带的风味小吃。以红米为原料,大火蒸熟,冷水冲好,搓开米粒,按不同季节不同用量,放入醪糟曲搅拌均匀,入缸封口,发酵即成。喝时加水和白糖,烧开打进鸡蛋,黄白相间,酸甜清香,具有健胃、助消化、润肺、活血等医疗功能。

七. 山西省 太原 迎泽区 荞面灌肠

荞面灌肠是随处可见的小吃了,周边的县市叫“碗托”。制作方法是把荞麦面调成糊状,盛在容器里,上火蒸熟,冷却后脱离容器,叫“碗脱”比较形象。但从名小吃的角度看,灌肠才能说明问题的核心。正宗的或者说是做得好的,利滑爽口,有一种直下腹中,味进肠内的感觉。类似于酒,好酒感觉酒力能入脐,次一点的只能到膈了。假如不是这种差别的存在,那这种80年代在大街小巷都能吃到的小吃,也不至于能名列十大了。也可能是因为现在很难找到味道特别好的灌肠店,有的人就把六味斋酱肉归到十大小吃中了。(位于桥头街、钟楼街、柳巷交叉路口的“六味斋”酱肉店,原为开设于民国二十七年(1937年)的“福记六味斋酱肘鸡鸭店”,老字号的信誉早已深入人心。“六味斋”产品颇多,色香味俱佳,在众多的产品中,酱肘花独占鳌头。以“肥而不腻,瘦而不柴,淡而入味,香而醇郁”闻名。)

八. 山西省 太原 迎泽区 山西拉面

山西拉面,又叫甩面、扯面、抻面,是西北城乡独具地方风味的面食名吃。为山西四大面食之一。拉面源于何时尚待考究。但据清末陕西薛宝辰所著《秦食说略》记载,当时在山西、陕西一带流行一种“桢面条”(按:桢一扯、拉):“其以水和面,入盐、碱、清油揉匀,覆以湿布,俟其融和,扯为细条,煮之,名为桢面条。作法以山西太原平定州,陕西朝邑、同州为最”。 现在,拉面在山西的太原,晋中、运城等地流传甚广,特别是晋中地区及阳泉等地及太原阳曲县的拉面最为著名。拉面是一项技术性较强的技艺,学会拉面这一技法,可制作出几十种不同口味、形态各异的姊妹品种。如空心拉面、夹馅拉面、水拉面、油拉面、龙须面、小拉面、 银丝卷、一窝酥、清油饼、鸡丝卷等等,均基于拉面这一基本技法。

历史

拉面这种食物,其实当年是由中国流传到日本去的,事实上,在日本的三大面(乌龙,拉拉,荞麦)中,只有荞麦面勉强可以算得上是日本的传统面食,而中华料理中为人所熟知的拉面,正是现今日本拉面的原身。

在日本对拉面最早的历史记载,是在西元一七零四年,一位名叫安积觉的历史学者在「舜水朱式谈绮」书中提到中华面,以及水户黄门曾经吃过类似乌龙面的面食。

就一般的认定,拉面的技术是在西元一九一二年时由日本人自中国引进到横滨。由於明治五年时日本和满清签订了「日清友好条约」,使得大批华侨迁徙定居在三大港口─横滨、神户和长崎,因此中国人聚居的地方便有了「中华街」的形成,而拉面的技术也就是从这些地区流传出去的。

九. 山西省 太原 尖草坪区 龙须拉面

龙须拉面的源头是始于唐朝的小拉面。《新唐书·王皇后传》记有“陛下独不念阿忠脱紫半臂易斗面,为生日汤饼耶”。这种生日汤饼,已可“举箸食”(刘禹锡《赠进士张盥》),是和软面团,用刀切条,将条拉细、拉长后落锅煮熟食用,民间至今保留此法,称之为小拉面。王皇后为李隆基做生日汤饼的故事,发生在李隆基作潞州别驾的时候,可见唐代至少太原、长治等山西地区已将小拉面作为生日长寿面而制作和食用了。后来,这一拉面技艺随着太原玄中寺的净土宗东传日本,形成日本拉面技术的基础。到了宋代,赵光义铲平晋阳西北系舟山,意欲拔掉“龙角”。第二年太原百姓将二月初的中和节改为“龙头节”,并固定在二月初二以作纪念。此日,百姓多吃拉面,意思是你拔我“龙角”,我挑你“龙筋”、吃你“龙须”,以示愤恨。自此,拉面又被称为龙须面,黄庭坚曾作诗“汤饼一杯银丝乱,牵丝如缕玉簪横”。元代时,马可波罗三访太原,将这种拉面技术带回意大利,形成影响西方面食技术和饮食文化的意大利通心粉面食。

小拉面何时发展成大把拉面,暂不可考,但明人宋诩《宋氏养生部》记载:“用少盐入水和面,一斤为率。既匀,沃香油少许……渐以两手缠络于直指、将指、无名指之间,为细条,先作沸汤,随拉随煮。”可见山西明代时已有大拉面制作技术。清道光年间,山西稷山县马金定兄弟,千里迢迢去陕西岐山做挂面生意,字号“顺天成”,直到今天,岐山挂面还沿用这个老字号。这种挂面起初就是将面拉好后,挂在线上晒干销售,是面作为半成品销售的典范。

清朝末年,拉面已成为山、陕面食制作的成熟技术。清末薛宝展著的《素食说略》中说,在山、陕流行一种“桢条面”:“以水和面,入盐、清油揉匀,覆以湿布,俟其软和,扯开细煮之,名为桢条面。做法以山西太原、平定州、陕西朝邑、同州为最。”这种桢面条,即山西拉面,也称龙须面,在清代还进入宫廷。《清稗类钞》、《中国历代御膳大观》中记,内廷大宴之一、清朝帝王的寿诞宴——万寿宴,以及满汉全席第一宴的蒙古亲藩宴,都以龙须面作为御宴的重要膳食。

“千招易学,一窍难得”。拉面制作技术解放前曾被认为是“绝招”,秘而不传。解放后,逐渐在社会上得以公开,成为山西面案的基本功,受到山西饮食界的重视,并不断在实践探索中细分为小拉面(一根面)、大拉面(6至8扣)、龙须拉面(10扣以上),空心拉面等。现在,龙须拉面除食用之外,还作为一种表演艺术,拉至14扣时,共计28924根,相连长达25公里。全晋会馆的蒙眼拉面,还曾获得全国厨艺绝技超群奖,多次应邀赴日本、新加坡、台湾等国家和地区表演。今年年初,全晋会馆作为传承单位的龙须拉面,被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录,受到了国家的高度重视。龙须拉面制作,这一山西面食中技术性强的特色手工技艺和表演艺术,将在新时代焕发出传承文脉、走向和谐、造福社会的无比绚丽夺目的光彩。

十. 甘肃省 甘南州 合作市 哈居

也称辣子尕勺,将羊肉剁碎,下在凉水里边煮边搅,开锅后加盐,调料及葱花,盛在碗里再调油辣子,然后拌好糌粑用拇、食、中三指将拌好的糌粑一小块捏成勺形,再用小勺连肉带汤舀入糌粑捏的勺里食之,不但别有风味、而且增热抗寒,是藏区冬季早晨的佳餐。