一. 湖北省 随州市 曾都区 殷店大米

贡米之乡——随州殷店镇位于长江流域与淮河流域的分水岭、漂水河的源头,特有的地理气候和富含矿物质的无污染水质土质,使该地盛产的大米含有多种人体有益的微量元素,其米质晶莹,色泽光亮,味道清香,口感柔和,营养丰富。所选精米更为人们所喜爱,常吃常新,健胃强身。1987年和1990年分别被湖北省和商业部评为优质产品,畅销全国,出口东南亚,享誉海内外。2003年,曾都区供销社运用传统种植和现代技术相结合的办法,对该品种推行优化种植,并按定向品种、定点种植、定点收购的形式,生产加工无污染、无化学添加剂的优质稻。该产品被曾都区供销社注册为“胜泰”牌大米,经湖北省有关部门检验,被列为全省优质农产品推广项目予以立项。2004年全区落实种植面积20万亩,预计产量可达10万吨。目前“胜泰”牌水晶米已打入各大超市,产品供不应求。

二. 山东省 泰安 东平 东平斑鸠店大蒜

斑鸠店镇西靠黄河,东邻东东平湖,境内系黄河冲击平原,土壤肥沃,水资源丰富,十分适宜大蒜生长。该品种由六十年代引进的苏联杂交蒜演变而成,种植规模逐年扩大。至2001年,全镇大蒜种植面积4.05万亩,加邻近乡镇种植面积,总面积已达10.5万亩。

斑鸠店大蒜以头大、质优、味香而闻名遐迩,外皮淡紫红色,蒜瓣齐肥大,植株生长势强,株型高大,蒜苔产量较高,搞寒力弱,较早熟。其辣味适中,是上等的辛香类蔬菜和调味品,具有增强食欲、抑制病菌、改善人体微循环、补充营养、保键健康等功能。据测算,每100克大蒜中含蛋白质4.4克、脂肪0.2克、碳水化合物23克、粗纤维0.7克、钙5毫克、磷44毫克、铁0.4毫克、硫胺素0.24毫克、核黄素0.03毫克、尼克酸0.9毫克、抗坏血酸3毫克,并含有抗诱变剂硒和杀死癌细胞的活性物质二烯丙三硫等。现代药理研究证实,大蒜对多种致病菌如葡萄球菌、肺炎球菌、脑膜炎双球菌、白喉杆菌、大肠杆菌、结核杆菌及霍乱弧菌等都有明显的抑制作用,有防治癌症和美容作用,能降低血脂和胆固醇、增强人体免疫力之功效。1991年曾荣获农业部优质农产品奖,是山东省唯一获此殊荣的大蒜产品。一般年产蒜苔2.5万吨,蒜头20万吨。每到收获季节,外地客商云集收购,产品远销上海、天津、河北、辽宁、吉林、等省市,并出口日本、韩国、加拿大、德国等国家。

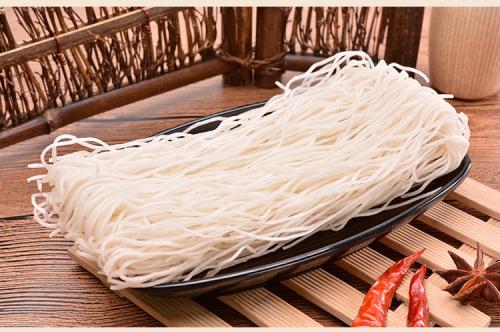

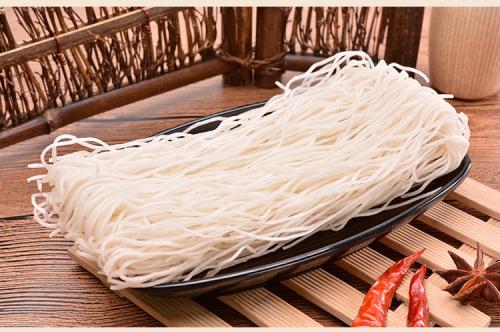

三. 福建省 福州 闽清县 茶口粉干

茶口粉干为地理标志保护产品。茶口为梅溪源头的一个村落。因村之井水清香可口,象溶进了香茶,故得名“茶口”。茶口村生产粉干已有800多年的历史。因水质好、做工细、选料精良,采用自然风干等办法,所产粉干洁白匀长、细润柔韧,且久煮不烂、翻炒不粘不碎,日久天长而闻名遐迩,被列入《中国食品大全》。随着制作工艺和制作规程的改进,茶口粉干的品质、口感日益完美。特别是闽清茶口粉干厂大胆推进制作工艺和制作规程创新,使茶口粉干的生产突破依靠自然风干的这道工序约束,改为机械烘干后,产量成倍增长。目前,茶口粉干年产能力达3000吨,产品畅销海内外。

茶口粉干是闽清县塔庄镇茶口村的传统品,茶口村为梅溪源头的一个村落。因村之井水清香可口,象溶进香茶,故得名“茶口”。

茶口村生产粉干已有800多年的历史。因水质好、做工细、选料精良,采用自然风干等办法,所产粉干洁白匀长、细润柔韧,且久煮不烂、翻炒不粘不碎,日久天长而闻名遐迩,被列入《中国食品大全》。随着制作工艺和制作规程的改进,茶口粉干的品质、口感日益完美。特别是闽清茶口粉干厂大胆推进制作工艺和制作规程创新,使茶口粉干的生产突破依靠自然风干的这道工序约束,改为机械烘干后,产量成倍增长。目前,茶口粉干年产能力达3000吨,产品畅销海内外。

福建省闽清县塔庄镇、省璜镇、坂东镇、三溪乡4个乡镇现辖行政区域

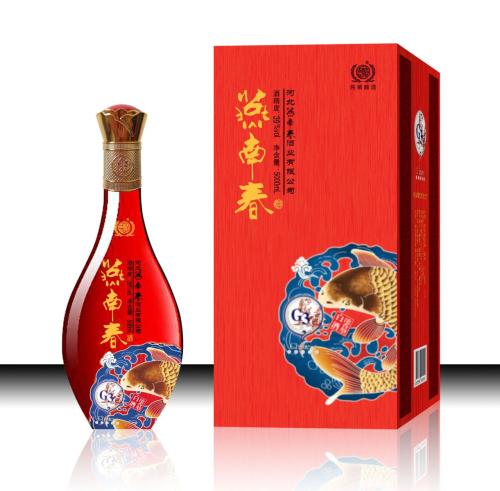

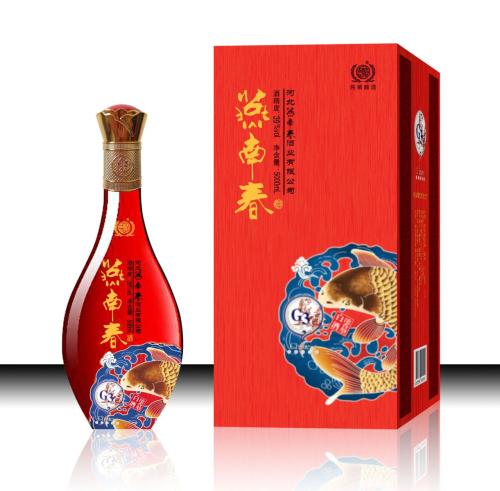

四. 河北省 廊坊 永清县 燕南春酒

燕南春酒是河北省廊坊市永清县的。燕南春酒入口和顺,回味甘甜,醇厚丰满,余味绕梁不绝。"燕南春"酒先后被认定为"中国驰名商标"、"河北省名牌产品"、"河北省著名商标"、"省级非物质文化遗产"。

永清地处幽南,几千年来,上演了"韩信屯兵"、"六郎镇关"、"燕王扫北"等一幕幕气势恢宏的战争画卷,演绎了"愁城未破酒为军"、"醉卧沙场君莫笑"的千古传奇。据1917年《直隶商品陈列所第一次实业调查》中所载:宣统年间,永清县工业产地主要是酒,销往南北各地。

燕南春传承独特的老五甑酿造技术:人工培养泥池老窖,低温缓慢多轮发酵,中途回沙,慢火蒸馏,分等储存,精心勾兑;并结合其专利技术之精华,"稳、准、细、净"经验提高白酒质量,经集中、糅合和升华;辅以双轮底、回沙等传统工艺,生产出独具燕南春风格的浓香型白酒。燕南春始终保持人工酿造工艺,在传承原有工艺的基础上,从选料、原料粉碎,到蒸煮糊化,再到冷却、拌醅、入窖发酵,最后到蒸酒,每一道工序都采用现代高科技监控技术,从粉碎的精细程度到比例的调配再到时间和温度的控制等,每一步都有严格的控制指标,保证了酒品的质量。丝丝绵柔的清纯口味在多轮工艺沉炼之后愈加醇厚,堪称匠心独运的绵柔经典之作,入口和顺,回味甘甜,醇厚丰满,余味绕梁不绝。

"燕南春"系列白酒以其独特的风格和上乘的质量,先后被认定为"中国驰名商标"、"河北省名牌产品"、"河北省著名商标"、"省级非物质文化遗产"。产品畅销京津冀等地区,并出口韩国、新加坡等国家。

五. 福建省 福州 闽清县 渡口蜜柚

渡口蜜柚

六. 福建省 福州 闽清县 闽清糟菜

名扬海内外的闽清糟菜,酸甜可口,味道鲜美,清香扑鼻,开胃开脾。它特别适合作为早餐佐菜,同时它还是炖排骨、肉骨汤、鱼汤的上等佐料,尤其是用糟菜烧煮的上排汤,味道更是鲜美。

最正宗的闽清糟菜是梅城镇洋桃村人手工制作的。糟菜的原材料洋桃村人叫瓜菜(芥菜),瓜菜有两个品种:一种个头不高,枝秆叶都较嫩,这是专门作为蔬菜现吃的;另一种是枝秆叶较粗,个头很高,吃起来不太可口,但是经得住晒,因此特别适合制作糟菜。制作糟菜的每一道工序都非常讲究,从瓜菜的晒干程度、酒糟的选择和盐巴比例的搭配,再到把酒糟和按一定比例盐巴搅拌好的混合物抹到晒干后的瓜菜干上,甚至连怎么绑成一捆一捆,都是很讲究的。而且要制作上等的糟菜,这仅仅还是“万里长征”第一步,下面繁杂的工序丝毫不能掉以轻心。怎么把绑成捆的瓜菜放进干水缸里,层层叠好,直至最后封口,封好后还要把水缸倒过来放进木灰里,大约要经历六七个月后,水缸里的瓜菜才会变成糟菜。木灰最好是从灶台里直接泻出来,这种灰对制作上等糟菜在某种程度上起着举足轻重的作用,因为这种灰特别能吸收水分。如果木灰不能达到吸收水分的目的,那么,制作出来的糟菜就会变成烂叽叽的,严重影响糟菜的质量。

闽清糟菜原来只是在东南亚一带流行,因为那里的华人华侨特别喜欢吃糟菜,但现在,闽清糟菜已名扬全国。

糟菜还是闽清三宝之一。

闽清糟菜来历,闽清六都附近白岩山,山高林密,沟深洞多,三五十里方圆古木参天,荫翳蔽日,野兽多,猴子也多。庄稼菜园常受糟蹋,人畜不得安宁。农家为防兽驱兽,人人都会打猎捕兽,自制扒拨箭、绊兽索、张猫机等诱捕野兽。一天,有个农民在菜园中安张猫机,本来想逮野猫山兔,谁想把猴子套上了。猴子吱吱乱叫,当农民赶到时猴子已挣脱逃跑。猴子见人赶来,便起报复心。当天晚上招来群猴,把这菜园的萝卜、芥菜拔个精光。一时吃不完,就放在悬崖顶上晾晒,晒干后,用带咸酸味的树汁和泥搓软,腌藏在砍断的毛竹里,表面用黄泥封紧,乱草遮密。不久,毛竹里的腌菜被人家发现了,人们尝到别有风味的“酸甜菜”,赞不绝口。这事传开了,大家深受启发,加工出更香甜可口的腌菜:将鲜嫩芥菜晒干,用酒糟和食盐抹菜搓软装入瓮中挤压紧密,再用黄土密封瓮口,再将瓮翻倒扣盖在草木灰上,半年后取出,就是芳香扑鼻、脍炙人口的腌菜了。因主要用红糟腌,故俗称“糟菜”。

七. 台湾省 台南 阿源鳝鱼店

老店传承三代,是鳝鱼料理的老字号。由于鳝鱼腥味重,都以辛酸辣重口味的佐料干炒或勾芡烹调,阿源却以掌握火候的决窍,烧出汤鲜爽口的好味道,成为鳝鱼汤的开山祖。( 台南)

八. 山东省 菏泽 定陶区 南王店西瓜

南王店西瓜是山东省菏泽市定陶县南王店镇的。南王店西瓜凭借良好信誉和优良的品质,深受市场的欢迎和消费者的喜爱。近年来更是远销天津、上海、江苏等地。

王楼行政村是南王店镇最早种植西瓜的地方,也是现在全镇最大的西瓜种植村,不少瓜农都是当地西瓜产业发展历程的见证者。该乡在西瓜生产过程中严格执行技术规程,在病虫害防治上以农业、物理、生物防治为主,明确禁止使用高残留农药,同时推行大量施用腐熟优质有机肥,实行测土配方施肥,辅施三元复合肥和磷酸二氨钾等无机肥,有效控制农药、化肥施用量和残留量,确保产品的无公害性和纯天然品质。2006年8月,南王店西瓜通过省农业厅“无公害农产品产地”认证,10月通过国家农业部“无公害西瓜”产品验证。正所谓“高标准造就高品质,高品质带来高收入”,南王店西瓜凭借着时间上的独特优势和过硬的产品质量迅速在市场中站稳了脚跟,不仅使大批瓜农发了家,也让南王店乡这个人口仅三万余人的小乡镇从此有了“西瓜之乡”的美誉。

南王店镇西瓜种植面积已超过1.5万亩,年产值更是达到1.3亿元,作为菏泽水果市场的新锐力量,凭借着 “上市早、味道好”的特点主攻反季,迅速赢得了当地消费者的喜爱。近年来更是远销上海、兰州等地,与东明西瓜共同在瓜果市场上奏响了属于菏泽的“二重奏”。

九. 福建省 福州 闽清县 福州化核嘉应子

福州化核嘉应子:选用本省永泰、福安、闽清等地所产的芙蓉李李干为原料。成品外观纹理细密,黑褐色,光泽透亮,原果味突出,富含营养物质,能生津开胃、醒酒解渴、增进食欲。

十. 吉林省 延边 汪清县 吉林-茯苓

茯苓

(一)概述

别名云苓、松茯苓。

为多孔菌科卧孔属植物茯苓[Poria cocos(Schw.) Wolf]的菌核,为低等植物,是寄生在松树上的真菌。药用部分为干燥菌核体。性味甘、淡平。有渗湿、健脾、宁心等功能。用于痰饮、水肿、小便不利、泄泻、心悸、眩晕。茯苓皮,利水消肿,用于水湿浮肿等症。各国各地均有分布。

(二)植物特性

茯苓多寄生于马尾松或段木上,其生长发育可分为两个阶段:即菌丝(白色丝状物)阶段和菌核阶段。菌丝生长阶段,主要是菌丝从木材表面吸收水分和营养,同时分泌酶来分解和转化木材中的有机质(纤维素),使菌丝蔓延在木材中旺盛生长。第二阶段是菌丝至中后期聚结成团,逐渐形成菌核(亦称结等)。结苓大小与菌种的优劣、营养条件和温度、湿度等环境因子有密切关系。不同品种的菌种,结苓的时间长短也不同,有的品种栽后3~4个月开始结苓,有些则较慢,需6~7个月。早熟种栽后9~10个月即可收获,晚熟的品种则需12~14个月。

(三)生长特性

茯苓喜温暖、干燥、向阳,忌北风吹刮,以海拔在700米左右的松林中分布最广。温度以10~35℃为宜。菌丝在15~30℃均能生长,但以20~28℃较适宜。当温度降到5℃或升到25℃以上,菌丝生长受到抑制,但尚能忍受-1--5℃的短期低温不致于冻死。

土壤以排水良好、疏松通气、沙多泥少的夹沙土(含沙60%~70%)为好,土层以50~80厘米深厚、上松下实、含水量25%、pH5~6的微酸性土壤最适宜菌丝生长。切忌碱性土壤。

(四)栽培技术

1.备料

茯苓生长的营养主要靠菌丝在松树的根和树干中蔓延生长,并分解和吸收其中养分和水分之特点,选用松树作为茯苓的生活原料。为了充分发挥松树的利用效率,目前生产上主要采用椴木栽培和树蔸栽培两种方法。

(1)段木备料

每年10~12月松树砍伐后,立即修去树桠及削皮留筋,具体要留几条筋,要看树的大小而定,削皮要露出木质部,顺木将树皮相间纵削(不削不铲的一条称为筋),各宽4~6厘米,削皮留筋后全株放在山上干燥。经半个月以后,将木料锯成长约80厘米的小段,然后就地在向阳处难叠成“井”字形,待敲之发出清脆响声,两端无松脂分泌时即可供用。

(2)树蔸备料

即利用伐木后留下的树蔸作材料。在秋、冬季节伐松树时,选择直径12厘米以上的树桩,将周围地面杂草和灌木砍掉,深挖40~50厘米,让树桩和根部暴露在土外,然后在树桩上部分别铲皮4~6向,留下4-6条约3~6厘米宽未铲皮的筋(也叫引线)。树桩下的粗大树根也可用来栽茯苓,每条树根铲皮3向,留3条引线。根留1~1.5厘米长,过长即截断不要,使树蔸得到充分暴晒至干透。干后可用草将树蔸盖好,防止降雨淋湿。

2.选地挖窑

(1)选地

宜选排水良好的向阳缓坡地,土质深厚、疏松的砂质壤上(含沙量60%~70%)为好。黏土、透气性差的土壤不宜采用。最好选生荒土或放荒3年以上的庄稼地;栽过茯苓的地块即应放荒5~10年方可再种。

(2)挖窑

挖窑时间一般在12月下旬至1月底进行。先清除场地的草根、杂木蔸、石块等杂物,然后依备料段木的大小与长短挖窑。窑形为长方形(长度视段水长短而定),深挖20~30厘米,宽30~50厘米,窑地按坡度倾斜,清除窑内杂物。挖出的土也要保持清洁。场地沿山坡两侧开沟以利排水,如坡度较陡,可在被顶筑坝拦水。

(3)下窑与接种

下窑接种时间在春分至清明前后进行。下窑应选连续晴天土壤微润时,把干透心的段木按大小搭配下窑,一般每窑2至多段。细料应垫起与大料一样高,两节段木留皮处应紧靠,使铲(削)皮成“V”形,以便于接种。以重量计,每窑2节段木在15千克左右,最少不宜少于10千克。

栽培茯苓所用的苗种,历来沿用菌核组织,通称“肉引”;将其压碎成糊状作种用称为“浆引”;把“肉引”接种于段木,待菌丝充分生长后挖起,锯成小段作种的称“木引”。用“肉引”和“浆引”栽种一窑要耗费茯苓0.2~0.5千克,用种量大,不经济;“木引”操作繁琐,菌种质量难以稳定,稳产高产也难以保证。近年来采用纯菌种接引,即可获得高产,又可节约大量商品茯苓,是当前广泛应用的最好方法。菌种是用小松木块(长宽厚1.2厘米*O.2厘米*1.0厘米)装瓶消毒,加适量的培养基质,经接上茯苓原种培养在瓶内长满旺盛的乳白色菌丝,而作为大面积茯苓的接种菌种。

接种时在两段木的上半部分用利刀削成长15厘米*10厘米的新口,然后用消毒过的钳或镊子将瓶内的菌种(长有菌丝的松土块)取出,平摆在两段木间的新口处,并加盖松木片或松叶,上面可再放一条段木(若两段水重20千克以上,则不放第三段段木),覆土10~15厘米,整个窑面成龟背形。每窑需菌种1/3~1/2瓶。

利用树蔸栽培在茯苓则于根蔸上削2~3个新口,然后将菌种分别接种在新口处,盖上松片或松叶,覆土高出树蔸15~18厘米,每树蔸一般用菌种0.5~1瓶。