一. 贵州省 黔东南州 天柱 天柱腌鱼

产地:中国贵州。

历史:腌鱼原名糍鱼,是侗族人民最喜爱的传统菜肴,至今已有二百数十年历史。《贵州通志风俗》记载:侗族人民“每年夏历十一月寅日为岁首,必备酒脯,糍鱼祀祖,击铜鼓,吹芦笙竟日。”腌鱼可长期贮存,风味独特。

特点:用鲜鱼腌制而成。成菜鱼肉鲜嫩,香味浓郁,鲜香入味。

工艺:将鲤鱼或草鱼宰杀,去内脏,浸漂。净木桶用韭菜擦拭,进行消毒和去除木腥味。将糯米饭、辣椒面、米酒、生姜、大蒜、花椒、土硝,同浸漂出来的盐水混合拌成腌糟,铺在桶底,约3.3厘米厚,将适量腌糟塞入鱼腹内,并用腌糟擦拭鱼皮,立即装入腌桶。每装一层鱼,面上覆盖一层腌糟,用手扒平压紧,上面铺上水芋叶或棕叶、笋壳叶,再压上草帘,腌制一个月即成。( 天柱县)

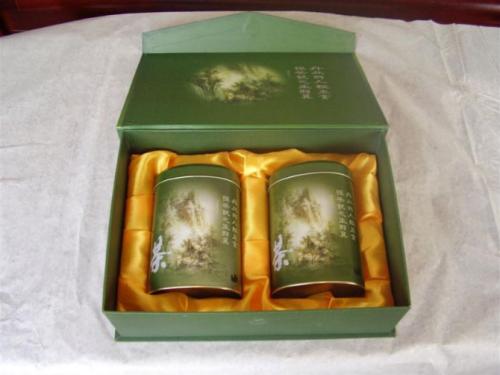

二. 贵州省 黔东南州 雷山县 雷山银球茶

雷山银球茶为地理标志保护产品。雷公山银球茶是贵州省黔东南州雷山县雷公山的。雷公山银球茶,系采用常年云雾缭绕的雷公山国家级自然保护区腹地生态茶园的一芽一叶、一芽二叶初展优质茶青精制加工而成。

银球茶分布在雷公山国家级自然保护区,海拔1300—1400米,土质疏松,土壤肥沃,常有云雾缭绕,漫射光多,雨量充沛,空气新鲜,茶叶内质好。此外.茶叶含硒量高达2.00微克--2.02微克/克,是一般茶叶平均含硒量的15倍。

雷公山银球茶,系采用常年云雾缭绕的雷公山国家级自然保护区腹地生态茶园的一芽一叶、一芽二叶初展优质茶青精制加工而成。其造型独特,用国内首创,球体直径18-20毫米,表面呈银灰墨绿,干球重2.5克,每杯放一颗,用沸水150毫升冲泡,3分钟后球体在杯中徐徐舒展,宛若茶苞初绽,芙蓉领首,婷婷玉立,随之热气升腾,茶叶杯中跳跃,似绿云翻滚,如天女撒花。沁人心脾的清香,千姿百态的茶形,让人赏心悦目,真是茶文化艺术的一种享受。

品银球茶,观其茶形,嗅其香气,悟其滋味,香气清高,栗香味浓醇厚,鲜爽回甘,空杯留香。汤色黄绿明亮,杯中芽毫显现于底,细细品饮,妙不可言。“寒夜客来茶当酒”,茶虽不如酒意气风发,却能带来一片祥和。茶可独酌,也可共饮,以茶会友,相聚品饮,畅所欲言,谈茶论道,真是别具一翻风味和雅趣。

银球茶的荣誉:

1986年荣获贵州省名茶称号;

1986年至1989年荣获轻工业部优质产品;

1988年荣获中国首届食品博览会金奖;

1990年六月十日在国家优质食品评选会上通过了国家级鉴定;

1990年荣获贵州省科学技术进步三等奖;

1991年七月在外交部举办的礼品选购会上选为外交部驻外使馆馈赠礼品;

1991年荣获中国食品工业十年成就展示会优秀新产品;

1996年获全国食品行业名牌产品奖;

2002年获中日韩第四届国际名茶金奖;

2008年中国绿茶(古丈)高峰论坛“银球茶”获得银奖、清明茶获优胜奖;

2011年5月22日荣膺2011中国(上海)茶博会中国名茶特别金奖。

三. 贵州省 黔东南州 丹寨县 丹寨糍粑

糍粑是丹寨百姓过年时必须制作的美食之后,但是随便生活水平的提高,想吃糍粑不是过年才有的了,在市场里就可以买到热乎乎、香喷喷的糯米糍粑。糍粑的制作过程如下:将糯米用清水泡在桶里,等完全泡涨了,就装到专用的蒸饭器具——甑里去蒸熟,再迅速放在石舀里舂至绵软柔韧。趁热将把打好的糍粑从石臼中取出,放在事先铺好一层黄豆粉的簸箕里,在这里进行最后的加工。在手上黏蜂蜡或茶油,从糍粑上取下一小块,搓成坨,然后压扁,包上红豆、黄豆粉、芝麻、引子也就是苏麻等佐料,一个热乎乎的糍粑团就做好了。一口咬下去,又热又有韧性的糯米配上又香又甜的佐料,实在是让人胃口大开,停不下嘴来。

四. 贵州省 黔东南州 镇远 青溪大曲

贵州—青溪大曲,其酿制以优质高粱为原料,经与矿泉水加工处理后,置入特制的地窖中长期存放,然后才精制成成品出厂。

青溪大曲具有纯净透明、芳香浓郁、清冽甘甜、回味悠长等特点。

文化:贵州的酿酒起于何时?据现有资料,可知早在二千一百年的战国时代,贵州的青山绿水间就元处不飘美酒香。据文献载,当时贵州一带就生产一种拘酱酒了。汉代,贵州的酿酒又进入一个新阶段。史载,汉武帝曾品尝过古仁怀产的酒而大加赞赏。南北朝时期,这里已能酿出酒精浓度较高的酒。隋唐五代时,又出现一种“女酒”。古代是指煮酒的女奴,后渐渐为酒之名。宋代朱弁《曲淆旧闻》就记有当时的二百种名酒。而产于今贵州一带的“牂牁酒"和”“风曲酒”已颇负盛名。元明以后,特别在清代三百年间,贵州酿酒的优良传统得到发扬光大。在清初的小说名著《镜花缘》里,记有当时全国的五十余种名酒,其中就有贵州的苗酒和夹酒。关于苗酒,乾隆《贵州通志》说,主要产于都匀府各属,为苗族、布依族人民酿造饮用,它“色红而味醇厚”。李宗(日方)《黔记》说,夹酒以粮食为原料,“初用酿烧酒法,再用酿白酒法乃成。”其它如钩藤酒、刺梨糯米酒等也各具特色。这当中引人注目的是仁怀“茅台春”、“茅台烧”,它经过几个世纪的酝酿,逐步发展成誉满五洲的“茅台酒”。

贵州的名酒,不论是数量和质量,还是风格和特色,在国内外都名列前茅。真如清代学者、诗人郑珍所赞誉的:"酒冠黔人国"。贵州不愧是历史悠久的名酒之乡。

功效:味苦、甘、辛,性温,有毒,入心、肝、肺、胃经;可通血脉,御寒气,醒脾温中,行药势;主治风寒痹痛、筋挛急、胸痹、心腹冷痛。

五. 贵州省 黔东南州 台江县 酿酒

酿酒

苗族很早就掌握了酿酒的技术。因而形成了饮酒嗜好之一,大部分农户都能自制酒,自酿甜酒、泡酒和烧酒,但以烧酒最普遍,在苗族社会中,酒的用量是很大的,如建新房、过年过节、婚、丧、祭神、敬神、敬0等,都要用酒,特别是做重活,放工时餐餐离不开酒。一般成年人饮酒居多,妇女平时虽不饮或少饮,但遇有宾客来到,或者喜庆之日,家中主妇也以酒相敬,客不饮或饮不力,主人怫然不快,客人不醉不罢休的心愿。因此,即使自家不能喝,也都自酿一缸储存待客。

酿制的酒中,质量最高要数“重阳酒”为传统的窖酒。其制作很讲究,系用上好的糯米蒸熟作母子发酵成甜酒,另酿制度数最高的头道酒掺入甜酒中去泡,便成酒性纯正,酒色泽棕黄,状若稀释的蜂蜜,香味馥郁、青甜爽口。若窖在地里,时间越长,酒性更为纯正,苗族人民秉性豪爽,热情好客,酒在他们的心目中,是待亲朋的佳品和桥梁,每逢客至,常用自酿村醪,以飨宾朋。他们感到无酒不成礼仪,菜肴即使丰盛,无酒主人则感到怠慢了客,不成敬意。俗语说:“酒吃人情肉吃味”,重酒不重菜,只要有酒即使只有酸汤菜或一碟辣椒水都行。客人喝口寡酒下肚也是满意而归。酒席间,主人殷勤劝酒,当客人接过酒碗毫不犹豫地一饮而尽时,主人便喜笑颜开,热情地跟你攀谈,若客人不饮或饮之不力,主人会豁然不快,总之,来客必有酒待为贵,因而苗族人民创造发明了牛角酒、栏路酒、双脚走路酒、团圆酒、祝颂酒、交怀酒、送别酒等等独特的饮酒礼节。长辈、客人先饮是通常的礼节,交怀对饮,换盏添兴是一般规矩,劝酒时,常引吭高歌助兴,抒发彼此间的感情,或叙述族源、史实、歌唱丰收等等,有呼有应,有领有合,唱一首,对一曲,谁唱输谁就喝上一碗,彻夜不眠,通霄达旦。

六. 贵州省 黔东南州 镇远 天印贡茶

天印贡茶是贵州省黔东南州镇远县都坪镇天印村的。镇远天印贡茶具有形美色翠、汤色绿亮、余味悠长、经久耐泡的特点。它具有清热解毒、清脑、消除疲劳、利尿、助消化、维护皮肤、抗衰老、遏制心脏病发作等功效。

镇远天印贡茶出产于贵州省镇远县都坪镇天印村,早在唐代就已成为全国的名茶之一,历经宋、元时期,发展到明清,经过吴三桂、鄂尔泰的推波助澜更加负盛名。于是以“贡茶”著称。20世纪60年代,天印贡茶还两次参加全国茶叶品种定型会在京展出,深受国内外茶商好评。

天印茶出产于镇远县西北30公里的都坪镇天印山、羊场镇茶园关两大片区。分为天印村杨柳塘、猫石岩、苦茶地、六溪坡4个茶园。其制作技艺广泛流传于茶园关、天印山、土军坡一带。每当大地回春,树木萌芽的清明初,天印的人们就忙于上山采摘嫩绿茶芽,通过炒、揉、烘等许多工序,制成无污染绿色饮品中的珍品。

天印贡茶之所以颇受青睐,一源于其历史悠久;二源于其产地海拔度、日照时数、土壤、生态植被等自然条件非常佳,使得天印茶得以在云雾环绕、群山环抱的环境下生长。“清露晨流,新芽初引,吸天地之清气,涵山川之灵秀,形似剑尖莲头嫩朵。”。除此而外,在采摘、加工方面都有其科学的讲究,主要采用传统的手工加工而成。出产的成品中含有丰富的维生素C、维生素B、茶多酚、抗氧化剂类黄酮、无机盐矿物质、咖啡碱等。它具有清热解毒、清脑、消除疲劳、利尿、助消化、维护皮肤、抗衰老、遏制心脏病发作等特殊功效。制成的茶叶具有形美色翠、汤色绿亮、余味悠长、经久耐泡的特点。镇远都坪镇天印地区还流传着一首礼赞天印贡茶的歌谣:龙江河畔金鼎山,形似印章欲盖天。三桂在此茶易马,贡茶美名世代传。

茶圣陆羽《茶经》载:“(茶)黔中生思州(古思州,今镇远)、播州、费州、夷州……往往得之,其味极佳。”《镇远府志》载:“府制是于清明节后,谷雨时,采摘茶之一嫩叶而揉制之,镇远、施秉一带,尤以镇远天应等处之云雾茶更为有名。”明嘉庆年间,天印茶已成清代贡品,

2002年,镇远县都坪镇天印村一农民万文兴、台湾天宫文化传播有限公司的总经理陈乃任来到古城镇远旅游,在一宾馆品茶时,感觉茶的色、香、味独特,通过多方打听,才知该茶产于都坪天印地区。由此,镇远天印贡茶迎来新的辉煌。

目前,在天印地区建有上万亩茶园,久负盛名的“天印贡茶”风采重现。

2010 年2月20日,都坪镇启动杨柳塘、猫石岩、苦茶地、六溪坡4个点茶园建设,新建茶园272亩。

天印茶传统制作技艺,于2011年6月23日被列入县级非物质文化遗产名录加以保护。同年被列为黔东南州人民政府“第一批黔东南农业标准化建设项目”。

2012年12月,《镇远天印贡茶综合标准体系》评审专家组由省茶协会副会长、高级经济师左松,省茶协副秘书长、高级评茶师廖承,州茶叶协会农艺师戴洪黔等5人组成。专家组认为,本标准体系,结合镇远天印贡茶的生产特点,吸收了其它茶类生产工艺,符合天印贡茶的生产实际,具有较强的针对性、操作性和实用性。标准涵盖了镇远天印贡茶生产的自然条件、种植规程、加工管理规范等,资料齐全,引用文本得当,标准制订符合程序,相关规定符合国家有关标准,准予通过。

《镇远天印贡茶综合体系》包括《镇远天印贡茶产地环境条件》、《天印贡茶生产技术规程》、《天印贡加工管理规范》、《天印贡茶产品标准》、《天印贡茶冲泡品饮指南》和《天印贡销售门店规范》等6个标准文本。

《镇远天印贡茶综合体系》通过评审并发布实施,标志着镇远天印贡茶有了生产技术规范,为制定天印贡茶质量标准铺平了道路,为促进贡茶产业的快速发展,打造地方传统名优品牌,起到积极的推动作用。

七. 贵州省 黔东南州 从江县 庆云茶油

庆云茶油是贵州省黔东南州从江县庆云乡的。庆云乡油茶很少受到病虫害的侵袭,生产出的茶油油质色泽清亮,营养丰富,品质上乘,是纯正的"绿色食品"。

从江县庆云乡自然生态环境优美,自明末清初开始种植茶油,已有400多年的种植历史。至今已建有油茶产业园上万亩之规模。庆云乡油茶资源十分丰富,全乡9个村均有分布,油茶面积达7000多亩,年产茶油籽近210吨,茶油约70吨。

由于独特的气候条件及传统的耕作技术。庆云油茶很少受到病虫害的侵袭,农民耕作从不用农药和化肥,生产培育符合无公害食品生产标准,是纯正的"绿色食品"。茶油加工采用传统的压榨技术,未添加任何添加剂,生产出的茶油油质色泽清亮,营养丰富,品质上乘,含有丰富的维生素E及高度不饱和脂肪酸,对心血管、高血压症及小儿智力发育具有其他食物不可替代的食疗保健功效。

八. 贵州省 黔东南州 施秉县 施秉头花蓼

施秉头花蓼为地理标志证明商标。多年生匍匐草本。茎丛生,基部木质化,节部生根,节间比叶片短,多分枝,疏生腺毛或近无毛,一年生枝近直立,具纵棱,疏生腺毛,叶片卵形或椭圆形,先端尖,基部楔形,长1.5—3厘米,宽1—2.5厘米,全缘,边缘具腺毛,两面疏生腺毛,上面有时具黑褐色新月形斑点。

苗药头花蓼GAP规范化种植与试验示范基地,于2001年在贵州省施秉县牛大场镇开始建设。其位于清水江水系潕阳河中游北岸,海拔980m,属亚热带季风性气候,阳光充足,年降水量1000~1200毫米,年均温14.6℃,7月平均气温24.2℃,1月平均气温3.9℃;年平均日照1200~1500小时,年平均年总积温高于3000℃,无霜期在270天以上;土壤类型为黄壤,微酸性,土层深厚,肥沃疏松。基地远离居民点和交通要道,周围无污染源,空气清新,环境幽美。

经检(监)测,施秉头花蓼基地空气、土壤、灌溉水等环境质量均符合国家中药材GAP要求。作为头花蓼产业链的“第一车间”,在各级地方政府的支持下,由贵州威门药业股份有限公司与省内外科研院所合作,公司从1998年开始对头花蓼进行了野生资源调查、生物学特性、野生变家种与规范化种植研究和头花蓼药材GAP基地建设。在此基础上研究总结出头花蓼的规范化栽培技术(SOP),并取得了《一种种植头花蓼的方法》、《头花蓼提取物及其制备方法和用途》、《头花蓼提取物及其组合物制剂》3个国家专利。为了公司的可持续发展,满足原料药材的需求量,开始头花蓼的产业化种植。按国家中药材GAP要求,进行了基地选择、土地规划,土壤和灌溉水等环境检测等工作,并配备了专业技术管理人员,制订了各种管理规章制度及种植操作规程,建立了完善的质量管理体系。现施秉头花蓼GAP试验示范基地拥有温控育苗大棚、提灌站、蓄水塔、自动喷灌系统、气象监测站、虫害防治设施、基地管理用房、头花蓼药材初加工厂房及库房和质量检测室等基础设施。

九. 贵州省 黔东南州 剑河县 剑白香猪

剑白香猪是贵州省黔东南州剑河县的。剑白香猪,在剑河称之为“两头乌”,其肉质脆嫩、肥而不腻、味道鲜美,清煮、煎、烧等各种吃法都好吃。

剑白香猪主产区主要集中在贵州省黔东南州剑河县南加、南寨、磻溪、敏洞、观么五个乡镇的中国珍稀猪种,被农业部列为国家二级保护畜种,是剑河少数民族同胞培育成的具有历史悠久的原始猪种;是经历了一千多年的自然进化和人类培育,适应当地自然环境、生活条件和少数民族的生产习俗的带有野性的特殊猪种。

剑白香猪,在剑河称之为“两头乌”,因为这种猪品种,头部和尾部是黑色,中间为白色。耳长宽几乎相等,并向两侧平伸,耳尖下垂,颈短,背微凹,四肢短小,后肢欠丰满。腹大下垂不拖地,0排列整齐,多为6对,额平有旋毛,后肢多踏系,这种猪体形矮小,基因纯,无污染,抗病力强,耐粗饲,当地群众称为“萝卜猪”,在剑河县太拥、南哨、磻溪、岑松、柳川、革东等乡镇都有饲养。

剑白香猪的饲养多以放牧或半放牧为主,一般早晚饲喂一次,生猪平常都到村寨周边深山密林觅食野果、草根,所以久仰香猪奔跑能力较强,瘦肉多。其肉质脆嫩、肥而不腻、味道鲜美,以其猪肉特有的香味、鲜嫩、纯天然、无污染而引起人们的高度关注,经专家鉴定,富含人体必需的氨基酸和微量元素。

因剑白香猪皮薄、肉嫩、味香的特质,所以清煮、煎、烧等各种吃法都好吃。清煮则肉质白嫩,肥而不腻,原汁原味,鲜嫩可口;炒之,则色泽澄黄晶亮,清香扑鼻,尝则细腻润喉,余香在唇。

十. 贵州省 黔东南州 丹寨县 丹寨蜡染

丹寨蜡染为国家级非物质文化遗产。

丹寨蜡染为国家级非物质文化遗产。丹寨蜡染

丹寨蜡染被称为“东方第一染”。

丹寨排调山沟沟蜡染艺术家王阿勇曾两次到美国,进入白宫等地表演,受到极高赞誉,其多幅蜡染作品被美国白宫收藏。她还应邀赴过美国总统里根的家宴。如今的王阿勇,已在县城建房,经营着“东方第一染”专卖蜡染小天地。

在她的专卖店里,我们看到她和美国总统里根合影的放大照片,另一面墙壁上,王阿勇的蜡染制品古色古香,有极浓的乡土味。难怪在美国表演时,她做的一幅蝴蝶妈妈怎么样生12个蛋,12个蛋又怎么样变成12个人,然后才有苗家的民间传说绘成蜡染画。当两只花蝴蝶翩翩起舞,在布面上清晰出现时,老外们掀起了阵阵欢呼。

传说,在很古的时候,一位苗族姑娘在漂染土白布的时候,不小心把一罐蜂蜡打泼在白布上,白布漂染洗净后,出现了白色龟裂的美丽的花纹。聪明的姑娘领悟到蜂蜡能防染,于是她用蜂蜡将花卉、虫鸟点绘在白布上,浸染成花布做成衣裳。她身穿这套衣服在芦笙场上亮相,轰动整个芦笙场。各寨的姑娘都来向她讨教,随着该艺术的广泛传播,逐渐形成了蜡染艺术。

可追溯到远古的丹寨县苗族、水族妇女制作的蜡染制品,大多取材于大自然的花卉、虫鸟、鱼虾和民族的图腾龙、凤等,造型夸张,极富想象力,广泛用于壁挂、窗帘、桌布、背包、服饰等,既有很高的艺术性,又有很好的实用性,是收藏和馈赠亲友的好礼品。

王阿勇和杨芳都是排莫苗寨走出的蜡染奇人,扬武乡排倒、排莫和排调镇远景蜡染,是丹寨县蜡染艺术的杰出代表。排莫村苗族,是至今保存完整的鸟图腾部落,依然保持着制作蜡染工艺的传统习俗,在他们的蜡染作品中,溶入了苗族人民对自然、对动物和人本身的感悟,鸟图腾以种种不同的图案隐射出来,焕发出夺目的光彩。中央电视台近期到排莫拍摄了《最后的鸟图腾部落》专题片。排莫等地的“白领苗族”,擅长于蜡染工艺,并将古朴的工艺与现代手法相结合,作品具有很浓厚的现代气息。排莫艺人杨芳,曾到香港等地表演,作品被抢售一空,备受欢迎。杨芳如今已迁居到乡政府所在地朱砂村,开了一家蜡染工艺厂,意欲把苗家的蜡染艺术发扬光大。

丹寨蜡染为国家级非物质文化遗产。丹寨蜡染

丹寨蜡染为国家级非物质文化遗产。丹寨蜡染