一. 广东省 佛山 三水区 乐平大包

乐平大包

有人以为只要来到乐平便可以吃到远近闻名的“乐平大包”,其实想吃到它并不是一件容易的事。据了解,目前整个乐平镇出品“大包”的只有位于镇中心的一间酒家,这间酒家因为“乐平大包”声名远播,而酒家的老板也曾为制作“大包”伤透脑筋。在普通人看来,“大包”与“小包”的制作方法一样,是异曲同工的,只要在做小包点的基础上多加一些面粉、猪肉等材料就可以做出美味可口的“乐平大包”。其实制作“乐平大包”并非想象中那么简单,正因为有一定的制作难度才显得它珍贵,才使整个乐平近10家酒楼出产大包的仅此一家。

这么大的一个面包,它是怎么做出来的呢?

第一步——搓粉

做面包的步骤都是大同小异的,第一步当然就要搓粉啦。把水和面粉混在一起之后,不停地来回搓。但是不要以为一直用手搓就可以了啊,还要将面粉放进一个桶里面的,到底怎么回事呢?原来是因为用手搓不够均匀,用机器比较均匀。

为了面粉分布均匀,用搅拌机来搅,真是不错啊。

第二步——包馅

搅好的面粉拿出来之后,还要放进机器里压一遍,目的是为了面包更加结实,表面更加滑。卷成一条之后,切成一块块的,再压扁,就可以往里面填馅料了。看看这些馅料,用料十足的啊。有叉烧、冬菇鸡、熟鸡蛋,这是传统的做法,从清朝的时候流传下来的。虽然用的设备是现代化了一点,但是用料还是传统的用料,看来味道还是不会变吧。

第三步——水蒸

包好的面包经过十几分钟的发酵,就可以拿去蒸的了。而这个蒸笼据说也是要特制的,比普通的蒸笼要大一点,当然了,做出来的面包也大嘛。把蒸笼放上蒸炉,等待十几分钟,一笼笼香喷喷的大包就诞生咯!

二. 广东省 佛山 顺德 大良炒鲜奶

大良炒鲜奶是广东省佛山市顺德区大良街道的。大良炒鲜奶主要由鲜奶、鸡蛋清和淀粉等精致而成,口味独特。色泽洁白、配料艳丽、悠悠奶香、食之嫩滑、味道鲜美、岭南一绝。

大良炒鲜奶首创于顺德县大良镇,故名。大良附近多土阜山丘,岗草茂盛,所养的本地水牛,产奶虽少,但质量高,水分少,油脂大,特别香浓,把它制成牛乳饼、双皮奶等饮食品,向为食客推崇。尤其是大良炒鲜奶以其特有的风味而饮誉中外。

大良古称凤城,为鱼米之乡,人们在饮食上比较讲究,尤其善于炒、蒸各类菜肴,故有“凤城炒卖”之说。1932年上海新雅粤菜馆开张伊始,便有“大良炒鲜奶”这个菜供应。当时是照搬广东的作法,将蛋清、鲜奶、生粉调好后直接放入小油锅中推炒而成,行话称“硬炒”。但操作难度较大,稍过一火候便会炒焦,质老,且不能大批操作。新雅名厨师殷九、殷光、单明道、姜介福等不断摸索,突破传统习惯,吸取“芙蓉鸡片”的做法,改“硬炒”为“软炒”,将调好的鲜鸡蛋浆放入大的温油锅中,待其自然凝结再滤油炒成。这样做成的鲜奶,色泽白净,软嫩如豆腐。于是,这种做法很快在上海流传开来。此菜因其口味清淡,奶香浓郁,一直深受食客青睐。

大良”是个锦绣之乡,那里的乳牛品种特别好,所产的奶,水份少纯度高营养丰富,并且也比一般产地的牛奶要浓稠一些,味道十分纯正,入口香浓好喝。其产量虽不高,但质量相当好。“大良炒鲜奶”是一道火候菜,炒好后要不泻不焦才行,颜色洁白,入口嫩滑,吃起来相当棒!这道菜,也早已被列为广东的一道名菜。“大良炒鲜奶”这道菜在制作时,里面用鲜奶、蛋清、虾仁、火腿、鸡肝、蟹肉和炸榄仁等。由于我家里没有鸡肝、蟹肉和榄仁,因此,暂且免了。今天用松子仁来代替榄仁,再加上虾肉和金华火腿,味道也相当不错!

三. 广东省 佛山 顺德 顺德鱼生

顺德的传统小食:顺德鱼生一般以淡水鱼为主,品质好的顺德鱼生以约750克的“壮鱼”为食材,买回来后先放在山泉水饿养几天,以消耗体内脂肪,令鱼肉实甘爽。杀鱼时在鱼下颌处和尾部各割一刀,然后放回水中让鱼在游动放血,了无淤血的鱼片便洁白如雪,晶莹剔透,放血的程序若把握不好,鱼肉带红色水分也多。片好之后要再放进冷冻一会,鱼生才会爽滑和有甜味。进食时蘸以蒜片、姜丝、葱丝、洋葱丝、椒丝、酱油、花生碎、芝麻、指天椒、香芋丝、炸粉丝,再加上油、盐、糖混合成的调料。鱼皮则可凉拌。

四. 广东省 佛山 南海 石碣西瓜

石碣的西瓜是南海著名。据该镇方志办的老先生说,民国初期,石碣西瓜已经闻名遐迩。以前石碣西瓜还有“商标”:西瓜将要成熟时,瓜农用自己的印章盖在西瓜上,西瓜长成后,字迹清晰可见,印章均为“石碣,某某”。最“威水”的是:1952年,有关部门曾把石碣西瓜送到北京给毛主席品尝。

据石碣村上了年纪的老人家说,石碣村种植西瓜已有上百年的历史,这里的土质好,长出的西瓜又大又甜,皮薄籽少,汁多。石碣西瓜熟透了有1415斤重,巴掌拍到瓜上,感到颤悠悠的弹手的就是好瓜。现在许多外地西瓜都是打着“石碣西瓜”的牌子,希望卖个好价钱。

石碣西瓜种得最多的时候应该是20世纪五六十年代,那时候,村内几千亩地都是种西瓜。那时石碣没有公路,只有水路,每到西瓜收获季节,村里河道上停靠的船都是来运西瓜的,西瓜运到广州后再转运到全国各地。

现在那些种西瓜的土地几乎都用来开发建厂房,只剩下200来亩瓜地。当地老一辈村民告诉笔者:石碣西瓜特别甜,主要是这里的水土好;石碣西瓜是南海,盼望石碣西瓜种植技术世代相传。

五. 广东省 佛山 禅城区 佛山香云纱

佛山香云纱为地理标志保护产品。沈廷芳《乾隆广州府志》记载:佛山丝绸之精,金陵苏杭皆不及也。香云纱是佛山丝绸的传统珍品,是佛山人的骄傲。佛山丝绸的生产始于北宋。自宋朝以来,南迁汉人把农桑的生产技术带到岭南,人们筑堤围垦、种桑养蚕,逐渐形成了佛山一带的很有特色的桑基鱼塘区。聰明的农人利用池塘的水面养鱼,堤埂上种桑,桑叶喂蚕,蚕蛹喂鱼,鱼肥蚕壮茧丝优。农桑的兴旺推动了佛山丝绸业的发展。明、清以来佛山的光缎、五丝、八丝、香云纱就誉满天下。香云纱是质地轻薄、爽滑的桑蚕丝织物,油润乌亮,着体轻快凉爽,乃旧时富贵人家的夏季理想衣料。香云纱是利用广东特有的一种植物--薯莨的液汁对桑蚕丝织物涂层,再用佛山邻近的河涌塘泥覆盖日晒加工的。因为含有单宁质的薯莨液汁与本地河涌塘泥特有的铁矿物质作用,变成了蓝黑色的单宁酸铁,使桑蚕丝纤维包裹上一层薯莨膜,于是,河涌塘泥覆盖的丝绸面呈蓝黑色,丝绸底则呈棕红色,成为一种越穿着越油润乌亮,越穿着越轻快凉爽的纱绸衣料。在四、五十年代是南国及港澳南洋的时髦新颖的时装衣料。有《广州竹枝词》云:洋船争出是官商, 十字门开向二洋。五丝八丝广缎好, 银钱堆满十三行。(屈大均《广东新语》)竹枝词中所说的广缎,佛山香云纱是其中著名的纱绸珍品。但时变势易,如今在佛山市是再也找不到一寸香云纱了。市面上的时装面料大都是合成纤维的印花绸和化纤布。闻佛山市要发展旅游业,祖庙东要建旅游街区,要开发佛山传统,那么,香云纱应是其中不可忘的了。只是目前佛山市生产丝绸的红棉丝织厂和公记隆丝织厂的真丝绸也渐趋量減了,广缎都面临式微,就别论香云纱。知道佛山市有丝绸珍品--香云纱的都五、六十岁了,晓得制作香云纱绝技的硕果仅存的师傅已经七老八十,要抡救香云纱就得尽快!我想:有一天,五洲四海的宾客们来到了福贤路东华里,在充满南国情调的南粤民居里买到乌黑光亮、润滑凉爽的丝绸珍品--佛山香云纱时装,必然为远方来客的佛山一游增色无限。( 佛山)

六. 广东省 佛山 高明 高明吊烧鸡

高明吊烧鸡

吊烧鸡这个名字不知是谁起的,也不知其他地方是否有这种做法。至于它的起源,很可能是从台湾带过来的,台湾的电视节目中看到吊烧鸡(台湾形象叫法是“立正鸡”,据说最适合老板请伙记,因为鸡头向上。)

吊烧鸡不是用明火烧的,而是隔着煲烧的。老板把杀好的鸡拿到一个小木屋,关上门,出来时鸡已上好料,相信是有独门秘方。烧鸡要四十多分钟。烧好的鸡肉质结实,绝对是走地鸡,鸡皮很脆,盆底的汁里放着内脏,汁内除了配料,还有鸡在烧的过程中滴下的鸡油等。千万另把这些汁浪费了,用来捞饭,一个字“绝”,一点也不油腻,有鸡油的香,这种香绝不是香料的香,多吃几碗饭没问题。

七. 广东省 佛山 高明 金皇芒果

金皇芒果是台湾于1984年培育而成的新品种,它比一般芒果大几倍,重则有2.5公斤,轻则有1.5市斤,具有核小、皮薄、肉厚、清甜、无渣等优点。

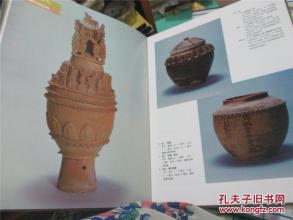

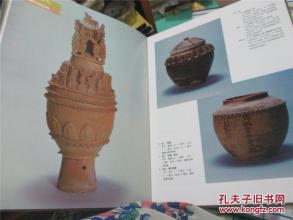

八. 广东省 佛山 禅城区 石湾艺术陶器

石湾艺术陶器产于佛山西南面的石湾镇。早在唐代,石湾陶塑艺术就已享有盛名,至明、清两代又广泛吸取了古代各名窑的陶艺精华自成一格,形成了造型粗犷雄浑、古朴典雅;釉色丰富多彩,变化万千的艺术特色。人物、动物和器皿的造型千姿百态,其中以俗称“石湾公仔”的人物塑像驰名中外。艺人灵活运用捏、捺、贴、雕等技法塑造了生动传神、栩栩如生的艺术形象。其特点是表现人物的肌肤不施釉彩,显得凝重浑厚,质感较强。对衣纹的处理概括简练,充分表现流畅的优美线条。近年来,石湾艺人把发扬传统技艺与表现时代风貌结合起来,使这株南国陶艺之花显得更加多彩。

九. 广东省 佛山 顺德 大良磞砂

大良磞砂也是比较出名的,而且市面上磞砂最出名的是李禧记,买的时候大部分人都是买的这家所生产的东西。资历久,口碑好,所以自然买的人也多,又蛮好吃的,自然要买了回去。

十. 广东省 佛山 禅城区 佛山盲公饼

产于广东佛山。

据传,一个叫何声潮的盲老头,在佛山祖庙大街开设“乾隆堂”卦馆,由于日常拖儿带女来问卦算命的人很多,孩子吵闹不休,无法应付,何声潮儿子何予斋便制做肉饼出售,借以使孩子们安静。因此饼为盲公馆卖,故起名为盲公饼。

特点:盲公饼用料纯正,制作得法,味道鲜美诱人,耐储存。长期存放的盲公饼味名称:湛江威人化饼。

盲人名叫何声朝,八岁时由于家贫患病,无钱医理,而致双目失明。十岁开始学卜易,学成后,就在本市教善坊口开设"乾乾堂"卦命馆,颇得当时一些人士信仰。生二子,一名荫源;一名 佛山盲公饼

奋兴(字豫斋)。其中豫斋在馆中侍奉父亲。由于问卜者多携带小孩,喧闹啼哭,影响工作。豫斋乃想出一法:用饭焦干磨成米粉,加上芝麻、花生,用生油和匀,制成米饼,称为"肉饼"。 (现盲公饼饼印仍旧有肉饼二字)这样既可卖给问卜的人用来喂小孩,又可以多赚一些钱补助家计。由于制作别出心裁,甘香美味,价钱便宜,购买者日多。邻居为了获利,也仿制出售,但质量不及"正货",人们都拥向何声朝处买,向盲公买饼的人们都叫肉饼为"盲公饼",辗转相传 ,盲公饼遂由此而得名。在封建社会里,盲人最忌别人叫他盲公,因此百多年来,市场上盲公饼虽已名闻遐迩,但他的子孙后代,也不拿 “盲公饼”作招牌,而以合记肉心饼为名。直到1952年解放后我市参加华南物资交流大会,为了推销佛山土品,才正式定商标为盲公饼。

盲公饼生产销售历程

盲公饼自出名以后,购买者日众,并多以此为送礼佳品。初制时,饼形大于铜元,没有猪肉心,到1875年后,为了精益求精,才加猪肉心配制。创号合记后,历年来都是雇工12至13人进行生产,但实际生产人员只有七八人。每天产量一万斤左右,最盛时期是1933至1936年,每天加班生产至15一一16小时, 日产量两万多斤。多销往东莞、石龙一带,省内及港澳来佛山的旅客,多购盲公饼回去馈送亲友。合记号在解放前一向在鹤园社老铺用零沽形式出售,不设批发或代理,出口数量极少,也抗日战争前一年,出口只有四千八百斤,是用铁罐精装(无肉心)托洋船带货出口。日寇南侵,佛山沦陷,到处抢掠残杀,民不聊生,盲公饼的销路一落千丈,生产工人大都回乡务农。盲公饼的形式从此由大改小,由每个出售改为每筒出售(每十个为一筒)。日产300至400个,营业不振,有时几天也无开工生产。抗日战争胜利后,生产稍有恢复,工人也逐渐从农村返回佛山,但在国民党的反动统治下,生产仍没有很大发展,日产只有三万个,约等于战前大型饼的一万五千个,还未恢复到战前生产水平。

制作特点

盲公饼的制作,与一般饼食不同,有其独特之处,市场上出售的饼食,大都以面粉配制,而盲公饼则全用糯米配以食糖、花生、芝麻、猪肉、生油等上乘原料巧制而成。饼内所夹的猪肉,其制法更为美妙精巧,用幼细白糖腌藏数月(最少数天)才取出配制,吃起来甘美酥脆,美味可口,享誉中外。百多十年来,制法古朴,以瓦盆盛料焙制,坐着生产,效率极低。直至1955年公私合营后,才改用案板制,站着生产。由于操作方法改善,生产效率大大提高。现在产品规格有大小二种,大的每筒六个,小的每筒十个。出口或送礼另有装纸盒和铁罐。