一. 云南省 丽江 永胜县 摩梭人的猪膘肉

摩梭人的猪膘肉

猪膘肉是泸沽湖畔摩梭人家非常有特色的一种佳肴,它特殊的味道和制作方法同泸沽湖一样令人感到神秘而玄妙。

冬天的泸沽湖非常美丽,尽管在这个时候湖畔已非常寒冷了,但是如果你在冬月初一前后进入泸沽湖,走在村村寨寨里,你就会感到一种温暖。不仅由于人摩梭好的热情让人有一种特别的亲切,给人一种暖意,还因为这个时候那里房顶上楼上都堆满了包谷,到处是黄橙橙的,给人印象最深的是,这村那寨都响起了宰杀年猪的声音,走进村子里你就能看到家家户户都在制作猪膘肉,这里的大人小孩子都充满了喜悦,人们那被包谷和猪膘肉映红了的脸上总是那么的灿烂,一座座木楞子房构成的一个个村落是边泸沽湖一幅幅丰收的美丽图画。

在沪沽湖畔的草海边有这样一个传说:有一家摩梭人有两兄弟,父母把老大分了出去,老大分到一头猪和一条狗,分家后老大很勤劳,家里搞得像模像样,猪也喂得又大又肥,冬大的时候他先把菩萨敬了,就开始杀猪。他先把猪肚割开,把肠和内脏拉出,把里面的瘦肉和骨也剔除。然后缝上猪肚晾干后搁在神柜上。猪的大肠装上燕麦,小肠装荞麦,肚肠心肝肺都挂在家里,没油的时候,他就从膘猪的肚里取了猪油来用;没肉的时候就从猪膘身上割一块来吃。到了年三十的时候就开猪膘肉,初二猪头项圈敬菩萨,取项身肉一圈孝敬父母,过年的时候就要吃几天的猪膘肉。

摩梭人制作猪膘肉非常讲究,他们一般选在冬月初一杀猪,如果十月二十九属狗三十属猪,那么就改在十月二十九杀猪,如果初一属鼠、猪、羊、猴、狗、鸡,也是不能杀的,就要改期进行。所以人摩梭在冬天做猪膘肉,定要选择一个吉日。这个时候村子里到处都闻杀猪声,到处都可见制作膘肉,场面很是壮观。

猪膘肉的制作过程分为宰杀、剔骨肉、抹调料、缝制、压扁、晾晒、放置等几个步骤。当地人将猪宰杀后将猪肚剖开,将内脏取出,然后就将猪背朝下肚朝上铺着,用刀将骨和瘦肉从猪体内剔出,这一道工序比较复杂,几乎将瘦肉和骨剔干净,但是只有猪头不经过这道工序,猪头保存完整,在猪头上抹盐并加上调味品,这是一道重要的工序,抹盐时要均匀,一般配料要用盐、花椒、大蒜、生姜,有时还加上酥油和蜂蜜。调料涂抹均匀后就是缝制,即将剔好,抹好调料的猪膘肉用大铁针和麻绳将其缝合,缝的部位主要在猪肚、猪脚,缝的针眼约寸长,缝时不仅需要技巧还需要力气,所以一般都是由男子来完成的。缝好以后就进入下一道工序凉晒,将猪膘肉放置在太阳下晒上几天或是阴干,将猪肉的水分凉干,至此猪膘肉基本做成,将它搬进屋里,搁在家里的神柜或灶台上,一个挨着一个,或叠放堆码。

猪膘肉是人摩梭贮藏的肉食品,平时想吃的时候就割下一块,如果家里有客人,也要用这猪膘肉招待客人。猪膘肉的吃法非常多,或煮、可炒、可蒸,膘肉看似肥腻,吃起来却很爽口,味醇香,口感很好。除了日常食用外,猪膘肉常用于祭祀,也用于置办宴席。猪膘肉是摩梭人家庭富裕的象征,如果哪家的神柜上放满了整条整条的猪膘,那这个家庭在当地一定是很富有了。

猪膘肉放置时间长短不一,短的一年两年或三年,长的甚至放置八九年,不少猪膘肉都在经历了无数个春秋以后仍保存完好,不坏。到边泸沽湖的人摩梭家作客,经常会用搁置已久的猪膘肉待客,这些猪膘肉经过了好几个年头,表面上布满烟尘,呈深褐色,有一种苍桑感。但烹制好后味道很好,无异味,也不会闹肚子,很神奇。这大概取决于当地的地理位置,高原湖泊周围,气候寒冷、空气干燥,加上制作的工序讲究,所以猪膘肉能保存很长时间。

二. 湖北省 孝感市 汉川 晏桐根的金钢脚

晏桐根的金钢脚:晏桐根,城关北街人。曾在北街现酒厂处设桶炉,以炕金钢脚为主,兼发麻花,猪耳朵。晏桐根的金钢脚,看起来很结,吃起来却很泡,既香又脆,很受青少年的欢迎,他发的麻花、猪耳朵,个个成形,成为汉川小孩最爱吃的风味小吃之一。

三. 海南省 三亚 三亚的传统面点

把香喷喷的面包和水油酥皮叠在一起捏成罗旋形,中间包入糖椰丝和炒芝麻仁作成的馅料,这就是三亚椰丝糕。椰丝糕外观是黄白相间的罗旋形,吃起来椰味浓郁、松脆爽口。( 三亚)

四. 广西 桂林 灌阳 灌阳陶器

县内水车乡是桂林地市陶器生产基地,被誉为“灌阳景德镇”。这里陶泥质量很好,从1762年开始生产第一件陶器起至1990年,已有228年历史。解放前,由于社会制度的限制,只停留在一家一户生产几种工艺简单的生活用具,如酒壶、沙罐、水缸等。解放后,除户办作坊生产外,还兴建了乡办陶器厂,逐渐由手工生产改为机械生产,除生产日常生活用具外,还生产质量很好的花盆、花盘、龙头壶和大酒海等。1978年后,全州湘山酒厂需要的大酒海,全部由水车乡陶器厂生产供应,1990年工业总产值达19万元。除乡办陶器厂生产外,还有很多农户从事个体生产,如山燕头和弯门口两个自然村,共296户、1180人,其中有70%的家庭生产陶器,30%的家庭从事为有关陶器产前、产中、产后服务。制陶,不但养活了这里1000多人,而且使家家户户富裕起来。

五. 安徽省 亳州 蒙城县 丁土楼的“笨”西瓜

丁土楼的“笨”西瓜

在双涧镇沿涡河的丁土楼一带,盛产一种大个西瓜,大的约有五十斤左右,人们叫它“笨”西瓜。

“笨”西瓜不仅个头大,而且是甜沙瓤,细分起来,还有如下不同品种:第一种是三异瓜,白皮、红瓤、黑籽;第二种是柳叶青皮瓜或核桃皮瓜,黄瓤、红籽;第三种为三白瓜,白皮、白瓤、白籽。

这种“笨”西瓜,最适宜沙质土壤和两合土种植,粘土稍次。瓜种为瓜农们自选、自存。点种时,把瓜籽头朝下尾朝上种下,出苗以后,匀苗定苗、培土断头,留鸡爪形的蔓,追肥,压秧、防治病虫害。最重要的是要施足底肥,以饼肥为主,沤透发酵,与土杂肥一起上到地里,长出的瓜甜美无比。

据考,西瓜在我国已有一千余年历史,五代时,胡峤居契丹,始食西瓜,西瓜具有丰富的营养和很多的药用功效。吴朝《日用本草》载;西瓜为葫芦科植物,瓜瓤甘、寒,入心、胃、膀胱经;清热解暑,止渴利尿;含瓜胺酸、呲唑丙酸、甜菜碱、维生素C及多种挥发性成份,具有降压作用。

六. 广西 桂林 平乐 鹅梨

主要产于同安镇永福自然村,因形如鹅蛋,故名。其特点是:果实肥大、肉厚核小、肉质嫩白细腻,香甜多汁,味道甘蜜,素有“赛雪梨”之美称。

鹅梨系由该村李连明于30年代从外地引入种植。解放前只有几户种植,面积不到5亩。

解放初有15户种植,面积10多亩。1952年发展到25亩。60年代初发展到40多亩,70年代末发展到70多亩。目前全县鹅梨种植面积约80多亩。

鹅梨为一年种多年收水果,投资成本低,嫁接和种植花费劳动亦少,种植后4~5年开始挂果,10年后进入盛果期,一般收果35~40年以上,株产150~250公斤。

七. 广西 钦州 浦北 扁柑

浦北境内种植扁柑始于清朝后期。主要产区分布在龙门、张黄、江城、樟家等乡镇。浦北扁柑的最大特点是果大皮薄,果皮金黄鲜亮,鲜果肉脆清甜,而且耐藏耐运。1999年浦北县扁柑种植面积11989亩,产量138760吨。(浦北)

民国时期,单家独户种植,一般种在易于灌溉的田地上,户种多的几亩,年经济收入较好。解放后的60~80年代,龙镇乡的江埠大队、林塘大队等以生产队集体种植为主,大力种植上山柑桔,成为当时经济发展较好的地方。主产区龙镇、张黄、北通、江城等乡镇生产的扁柑,每年春节前一、两月上市,常年产量200万公斤;1974年12月全国四届人大会议召开前夕,龙镇乡的扁柑被指定为该次会议的特需品调运北京。。浦北扁柑的特点是果大皮薄,最大个重250克,果皮金黄美观。鲜果肉脆清甜,

其中尤以“金钱[尸口]”果为上品。扁柑耐藏耐运。畅销区(省)内外。

八. 广西 百色 田林 田林八角

八角是田林之一,分布在全县各乡(镇),种植面积5.2万亩,年产量约2000万斤。近年来,我们通过积极引导农户开展八角低产林改造,其面积和产量均有所提高,已成为高海拔山区群众收入主要来源。

信息来源:田林县人民政府网

九. 广西 桂林 平乐慈姑

慈姑秋种冬长,春节前后上市,广西各地均可种植,尤其以桂中地区的柳江县,桂东地区的八步区、平乐县,右江河谷的平果县、田东县、田阳县等地居多。通常情况下,慈姑在早稻收割后种植,实行慈姑与水稻轮作。近年来,广西又积极探索出慈姑套种栽培模式。

慈姑富含淀粉、蛋白质、维生素及微量元素等多种营养成分,具有消炎解毒、生津润肺、健胃止咳等作用,是人们喜爱的日常蔬菜品种之一,特别是桂东北城乡居民食用慈姑已成为一种习惯,是当地人们每年春节必备菜品。

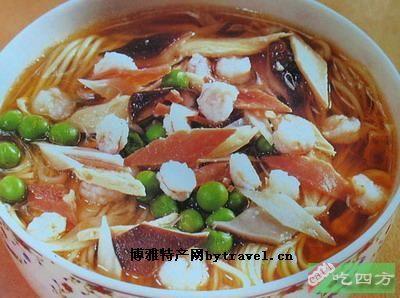

十. 广西 梧州 岑溪 窝粉

窝粉似河粉,不同是窝粉必由酸笋豉“窝”煮而成,常拌各式辣椒蒜蓉等,比之河粉,香浓颇有不及但多一分津酸烈辣。市面经营窝粉口味大同小异。