一. 甘肃省 兰州 皋兰县 皋兰禾尚头小麦

皋兰禾尚头小麦为农产品地理标志产品。小麦精品“和尚头”

“和尚头”是皋兰北山干旱地区种植的优质小麦之一,其特点是耐旱、抗病、无污染,内含人体所需的蛋白质等多种营养成份,面筋高、口感好。相传明、清时期曾作为贡品,供皇室家族享用,在西北地区享有较高的声誉。民间用“和尚头”小麦面粉做“长寿面”,烧制的“烧锅子”是兰州地区人民喜爱的食品。皋兰种植“和尚头”小麦的历史,是从元末明初开始的,距今有500多年的历史。据《兰州市志·农业志》记载:“兰州地区距今5000年前已种植小麦,汉代小麦生产仅次于粟稷”。明代以前,兰州地区种植小麦,仅限于市区近郊。而兰州城北广大地区,即现在的皋兰、永登秦王川、景泰、白银市等地,历届羌、戎、匈奴、鲜卑、吐蕃、蒙古等民族居住,以游牧为主。

“元末,饥荒严重,人民死亡流离,土地大部荒芜,无人耕种。”“明太祖洪武三年(1370年)至二十三年(1389年),甘肃庄浪卫等地出现荒地垦壁,粟麦有获,米价日减,每石至500文的景象。”

明初开荒种麦,并非就是现在的“和尚头”。现在的“和尚头”小麦,是在皋兰气候干燥、·强光日照自然环境下,经长期自然条件的选择和劳动人民对小麦品种选育的产物。元代以来,皋兰气候日趋干旱。据解放以来气象观测记载,皋兰年平均降水量266毫米,年蒸发量1807毫米,是降水量的7倍。皋兰降水多集中在7月、8月、9月,占年降水量的80%。相对湿度平均为54%,绝对湿度为6.6毫巴,干燥度为1.89,干旱是影响农业生产的主要灾害性天气。据资料分析,平均十年中六年是春末夏初早,平均两年发生一次伏旱。干旱发生机率为87%。这与“十年九旱”的民谚是相吻合的。皋兰县地区气候的另一特点是强光照。平均日照时数大于或等于5℃的积温3216.6℃,大于或等于10℃的积温2802℃,无霜期144天。适者生存是生物进化法则,“和尚头”小麦正是在500年的栽培历史中,经自然选择选育的小麦精品。

“和尚头”小麦属禾本科一年生草本植物,具有发达的根系,为须根系,主根可入土300厘米以上。次生根多集中在20厘米~50厘米的耕作层,以利于充分吸收其生长所需的水分和养分。茎直立中空,由4~6个生长节组成。在新砂地和雨水较正常的年份,“和尚头”小麦分蘖成穗率可超过10%。蘖小叶窄,无腊粉,株高122厘米,穗状花序,小穗有2朵~3朵花,穗无芒,圆锥形,壳色红,成熟后口紧,不掉籽。颖果椭圆、红色,麦粒中、小,较细长。发芽时,芽鞘坚硬、粗壮而长,鞘尖锐利似锥,可刺破坚硬的砂层或土块,利于抗旱深播、早播。“和尚头”小麦质量高,尤其是蛋白质含量高,这是在强光照、昼夜温差大的条件下,植物新陈代谢的同化作用与异化作用的结果。据省农科院、甘农大测定,“和尚头”小麦千粒重35克,面粉白度74.81%,偏黄度15.9%,粗蛋白含量16.02%。黑石乡的白坡、大横、石青等地的“和尚头”粗蛋白含量18.54%,赖氨酸含量0.54%,干面筋含量13.9%,湿面筋37.05%,沉淀质29.8%。与其它品种小麦相比,粗蛋白高出2~4个百分点,赖氨酸高出0.1~0.2个百分点,面筋含量高出4~5个百分点。“和尚头”属硬质小麦,咬断麦粒,茬口呈玻璃质状,硬度达14.9,也高于其他小麦。“和尚头”小麦粉质较细、砂,含纤维少,容易消化吸收,口感好,是兰州地区做拉条子、馒头的最佳原料。20世纪70年代,中国科学院院长郭沫若先生陪同柬埔寨宾努亲王到兰州郊区访问,村民用“和尚头”面制做的浆水长面招待,受到郭沫若、宾努的高度赞誉。

“和尚头”小麦具备极强的抗旱、耐瘠薄、耐盐碱性能。在土壤含水仅有5%~10%的极干旱土壤上,也能开花结实,土壤含盐量不超过0.3%时,生长正常。播种时,新砂地不需施肥,中砂地用耧种点化肥即可(一般亩种10公斤尿素或硝铵)。生长期内不需要追肥。“和尚头”小麦的另一特点是高效益、低成本、无污染。生产每公斤“和尚头”所需成本只需0.18元左右,而水地小麦需0.8元左右。“和尚头”小麦的市场价格要比水地小麦高30%以上。由于“和尚头”在种植中,基本不施化肥、农药,所以无污染,是地地道道的无公害绿色食品。

“和尚头”小麦一直是干旱地区粮食作物的主栽品种。在上个世纪50年代,全县种植20多万亩,60年代增至36万亩左右。随着水利事业的发展,1980年“和尚头”种植面积仍在20万亩左右。1986年以后,“和尚头”种植面积10~12万亩,平均亩产75公斤左右。其中,8万亩旱砂地“和尚头”小麦,平均亩产100公斤左右;4万亩早土地“和尚头”小麦,平均亩产45公斤左右。

进入21世纪以来,农业的发展已面向市场经济,由数量型向质效型转变。“和尚头”小麦将以其质量高、效益高、低成本、无污染等品质优势,成为质效种植业的首选品种。种植技术方面,在压砂覆盖技术的基础上,可发展塑膜覆盖、秸秆覆盖。蓄集雨水滴灌、喷灌,使“和尚头”单产稳定在100公斤~120公斤左右。

地域范围

皋兰县地处甘肃中部、兰州市北部郊区,位于北纬36°05′至36°50′、东经103°32′至104°22′。总面积2556平方公里,总人口16.83万人,其中农业人口15.01万人,占全县总人口的93%。地势山川相间,由西北向东南倾斜,平均海拔1700米左右,东临白银市和榆中县,南接兰州市区,西连永登县,北依景泰县。县城距兰州、白银两城均为45公里。皋兰禾尚头小麦产地范围为忠和镇、石洞镇、九合镇、水阜乡、黑石川乡等5个乡镇34个行政村,年种植总面积690公顷,年产量1350吨。

二. 湖北省 宜昌市 枝江 金头蜈蚣

又名"百足虫"、"千足虫",属节足动物蜈蚣手。宜昌产的"金头蜈蚣"驰名中外。药用成品为成虫的干燥体,有息风镇痉,祛风攻毒、散结、通络止痛之功能,用于医治小儿惊风、抽搐痉挛、中风口呐、半身不遂、破伤风症风湿顽痹、疮疡、瘰疬、毒蛇伤等疾病。 产地是枝江县、宜昌县、当阳市、枝城市、远安县,以犭虎亭的金头蜈蚣最著名。全市年产量约750万条。( 宜昌)

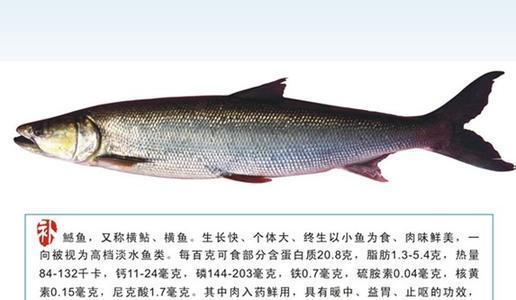

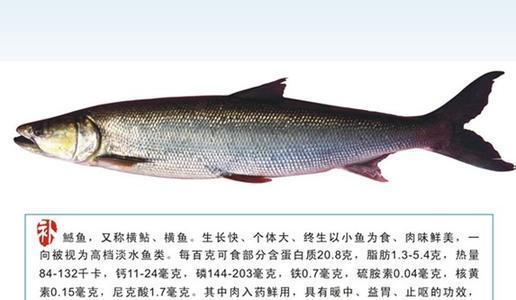

三. 江西省 上饶 鄱阳县 黄颊鱼

黄颊鱼古称鲨,俗称黄牙头,又名黄刺鱼、黄骨鱼。青黄色,腹部淡黄,头大扁平,全身无鳞,胸鳍的后上方与腹鳍的前上方有硬棘,棘后缘有锯齿。黄颊鱼白天栖于江河湖水的底层,夜晚则浮在水面,食性较广。此鱼以肉质细嫩无软刺而著称。用本县春不老腌菜相煮,味道尤美。此鱼祛风、醒酒、消水肿、利小便,益胃和五脏。

四. 浙江省 丽水 庆元 马兰头

又称马郎头、马菜、路边菊、红梗菜、鸡儿菜,属菊科多年生草本植物。因摘其嫩茎叶头,故名马兰头。马兰头含有丰富的无机盐,每100克中含钙145毫克、磷69毫克、钾530毫克。均超过视为营养丰富的菠菜。马兰头含丰富的维生素,其维生素A的含量超过番茄,维生素C含量超过柑桔水果类,马兰头既是佳肴又可入药。医学认为,马兰头性凉味苦、无毒,具有清热解毒、凉血止痛、利尿消肿的功效。医学上称:经常吃马兰头,对高血压、咽喉炎、急性肝炎、扁桃体等许多疾病都有好处。马兰头色泽碧绿,茎肥叶嫩,清脆可口,既可炒食或凉拌、也可晒成干菜备用。用嫩马兰头与嫩笋片同炒,其味清香;马兰头焯后切末,与熟鸡肉末加入味精、白糖、浇上麻油拌匀,其味具佳;红烧肉或红烧丸子,加熟马兰头垫底,有荤有素,色香味俱全;马兰头洗净焯后,挤干切末拌入肉馅内,包入蛋卷、馄饨或饺子,鲜美爽口、清香诱人。( 庆元)

五. 浙江省 宁波 慈溪 三鲜头汤

三鲜头汤

三鲜头汤,是慈溪北乡设宴招待客人的头一盆热菜。配料以肉圆、海虾、蛋片或鸡丝为主,配以黄芽菜、冬笋片、豆面(线粉)等。三鲜以取料于海、陆、空三种动物而得名(因鸡有翅膀可代表空中的飞禽)。具体备料如下:

一、肉圆——取料于猪的精肉,剁成肉酱,加少量盐花、味精和黄酒,团成略小于乒乓球的肉圆,置于粗浅大碗,蒸熟。

二、海虾——以新鲜较大的为宜,预先下水滚熟。

三、鸡丝——在熟鸡中选纯白肉,切成长五厘米左右的丝。为美观起见,亦可用打糊的鸡蛋液下锅制成蛋片,切成长方形条片。

菜片、笋片皆宜直切成条,豆面适量。下锅前将上述所有配料,放在一个盘子上备用,客人来了迅速下锅,加水适量,滚熟,酌情放些盐和味精,即成一盆鲜美可口、红黄绿相映、色香味俱佳的头汤。盆子须用深底且翻沿较大的,主料根据客人多少配量,一般圆子、海虾均需十只左右。

六. 湖南省 郴州市 资兴 芋艿头

“跑过三关六码头,吃过奉化芋艿头”,人们以吃过奉化芋艿头引以为自豪,可见这芋艿头非同寻常。奉化芋艿头富含淀粉,香糯可口,可当主食,又可当点心,也可做“排骨芋艿煲”成为一道特色菜肴。

七. 山东省 潍坊 坊子区 杠子头

杠子头潍坊有名的硬面食品。和硬面,用枣木杠子压。中间薄,有孔,边厚。古时,用麻绳串成串,挂在鞍边、车旁,食之方便。凉吃越嚼越香;热吃,用菜、肉去烩,柔韧不散,非常有味。

八. 云南省 曲靖 陆良县 曲靖老人头

老人头:菌体肥大,肉质洁白细嫩。含有丰富的蛋白质、氨基酸和钙、铁、磷等矿物质及维生素,对心脾暴痛有功效。

九. 陕西省 渭南 蒲城县 蒲城椽头蒸馍

椽头蒸馍因其状如椽头而得名,距今已有200余年的制作历史,为蒲城特有的传统食品而声名原扬。相传古代地方-多以椽头蒸馍用麻纸包裹装箱,作为上贡皇家及执政大员之礼品,也曾远销湖广各省。在制作方法上别具一格,蒸馍时不使碱,发酵程度要求严格,面团要反复盘揉,所以椽头蒸馍内酥外光,含水分少,不佐菜疏吃,则甘香满口,且便于携带,又耐久贮,成为宴会待客,馈赠亲友,外出旅游必备美食。

蒲城椽头蒸馍不仅历史悠久,口感香谄,表面似玉,长运不裂,久贮不霉,而且制作神秘,名称传奇,誉满三秦,名噪京华。的确是北方面食中的一朵奇葩。

蒲城蒸馍早在明朝时,就是当地群众每年六月六农忙后祭祀“后稷祠”的面食供品,时任蒲城县令的彭希武重修后稷祠后,以祠内房挑檐松木椽头定样,规定了以后供品蒸馍的式样,蒲城椽头蒸馍随之得名并流传至今。

蒲城椽头蒸馍声名远播。慈禧落难西逃途经蒲城永丰岔里村时,吃到了县令贡上的椽头馍,赞不绝口,并将其钦定为朝廷贡品。清道光名相王鼎在家乡也曾用椽头馍招待林则徐。爱国名将杨虎城常用家乡的椽头馍招待同僚,犒赏将士。椽头馍中更有着蒲城特具的人文底蕴。

蒲城椽头馍纯手工制作,工艺考究。以牲畜拉动的五齿石磨精磨出的优质小麦面粉为原料,(不加任何添加剂)佐以祖传秘方和五谷杂粮制成的酵面,和县城东岳庙内的优质井水,拌合、杠压、搓揉成型,以竹木蒸笼、旺火蒸就。

十. 山东省 烟台 莱山区 杠子头火食

杠子头火食

据有关史料记载,清朝末年,山东潍县城西留饭桥一带乡村流行制作一种火食,这种火食和面时加水甚少,用手揉不成团,只好在面板上用木杠压制,当地人遂送其雅号“杠子头火食”。后来,这种火食的制作方法流传到荣成石岛一带渔村。

由于杠子头火食冬不甚凉、夏不易馊、口味甘甜、耐于贮存,是渔民出海打鱼携带的理想食品,因此很快流传开来。但后来渔民们发现,杠子头火食经海风一吹,变得又干又硬,难以下咽,于是聪明的渔民在制作时加上油和糖,即成为糖酥杠子头火食。这种火食又酥又甜,不变硬不易馊,成为渔民的出海必备食品。