一. 安徽省 阜阳 临泉 谭棚毛笔

安徽历来多文人墨客,所以安徽的文化底蕴也非常的深厚,故徽州,就盛产“文房四宝”,笔墨纸砚,也是历来文人墨客所不可或缺的,故,这些东西也是比较出名的,提到“文房四宝”,大家就知道“徽墨、宣笔、端砚、宣纸”,很少有人知道阜阳的毛笔。

毛笔是书法绘画特有之工具,历来被称为“文房四宝”之首,临泉县谭棚镇一带生产毛笔始于明代,时称为“明笔”。相传明朝末年,谭棚西有“元圣笔庄”,清代咸丰年间,谭棚东小王庄李万忠曾开设“明道堂笔店”,世传祖法,善制好笔。清代书法家徐广缙曾赞曰:“明道堂,笔中王。”因制笔工艺精细,遐迩闻名,畅销全国,素有“毛笔之乡”的美称,现最为驰名的有“临谭笔庄”和“文德堂笔庄”两家。

临谭笔庄生产的谭笔,以工艺先进、毛纯耐用、刚柔共济等特点誉驰书画界,先后多次被评为国家级优秀产品。

近年来,临谭笔庄仿制的“仿唐鸡距笔”很受书画展和国际友人的喜爱。此笔与常见笔迥然不同,杆粗而笔头短,颖齐而含墨多,锋尖如竹笋,似鸡距,千划如一,不发叉,不脱毛,毛尖书于纸上,如铁锥划沙,似鸿爪履雪,饱笔书写,如玉润珠圆,似龙腾虎跃。所书之字,似肥而不剩肉,似瘦而不露骨。正如一位书法家所赞:“柔刚相济、挥展自如,堪称写字作画妙品!”。谭笔品种计一百有余,中档笔有墨海腾波、山清水秀、刚柔相济、旭日红等;高档笔有信唐鸡距、谭笔生辉、玉润昌寿、特级石獾等,最大笔“墨龙飞舞”,笔头长30厘米,可书写1米见方的大字。

临泉毛笔工艺最初起源年代,虽无确实的文学记载,但清代中期制笔大师李万钟是制笔世家。由于李万钟经常肩挑、背驮,到各地赶集市卖笔。他在湿地撒上青灰,捕上油布把笔摆上卖,由于地上撒有青灰,从此人称“吊毛灰”笔,“吊毛灰”笔因毛笔质量好,而扬名中原大地。

制笔大师曹如章,14岁时家里当了二亩地,作“压跪礼”(学费),拜李万中为师,学艺五年,得其真传后出师。在家制笔卖笔,60年代成立杨桥毛笔厂任厂长。70年代,制笔得到发展,从一家发展到四家,分别是明道堂(李万钟后辈),因种种原因离厂,十一届三中全会以后,改革的春风吹遍大江南北,成立了文德堂贡笔厂、张麟德创办临谭笔庄、杨桥毛笔社。

曹如章大师在继承传统基础上,又博采众长,改进创新,使文德堂毛笔选料更加广泛,工艺更加考究。由文德堂首创的《八柱擎天》毛笔,可以一分为八,一笔多用。其它以黄尾、山羊毫、山兔毫、石獾毫、鸡距毫等为材料的毛笔达百余种。其成品毛笔,尖圆齐健,独具特色,被称为“书坛一宝”。

临泉毛笔享誉大江南北,声名远扬海外。赵朴初、吴作人、韩美林、范曾、启功、刘子善、-忠、穆孝天、顾美琴、吴天月等当代书画家对临泉毛笔均给予高度评价。

临泉毛笔在十四大期间,被安徽省代表团做为安徽省珍贵礼品敬献给邓小平同志,现存在北京历史博物馆。国务院办公厅并写来感情信。香港回归时,有关领导又以文德堂特制的龙笔为礼物赠送给香港特首董建华先生,受到香港特别行政区政府的特别赞誉,并特此写来感谢信。

二. 北京市 顺义区 馓子麻花

馓子麻花是北京清真小吃中的精品,很受百姓欢迎,它的制作比较麻烦。

在事先将矾、碱、红糖、糖桂花放在盆内用温水溶化,再将面粉倒入和均匀,和好后挫长条盘起来饧一会儿,然后揪成40克一个的小剂。将麻仁用开水拌起来,将小剂粘上拌好的麻仁,挫成10厘米长的小条码在盘中,码3至4层再饧着。饧好后,拿起两小条用手挫成均匀的长绳条2根,对头折两个来回成8根,两头捏在一起,成两头尖、当中大的枣核形或扇形状,用油炸熟即成。炸时锅内花生油五成热,拿着馓子麻花的捏头处,将坯子下入油锅来回摆动使其定型,待坯子稍硬挺后,整个入油中炸,炸成棕黄色即成。

馓子麻花颜色棕黄,质地酥脆,香甜可口。

馓子麻花是用发酵面揉拧成麻花形,炸制而成,是遍及全国各地的小食品。其历史悠久、源远流长。古代将麻花、馓子作为寒具的代表,寒食节禁火之日,多食此品。据《续晋阳秋》载:“桓灵宝好蓄书法名画,客至,常出而观。客食寒具,油污其画,后遂不设寒具。”据此典故可知寒具是油炸食品。唐韦巨源《食单》载:“巨胜奴—酥蜜寒具”。再明李时珍《本草纲目》曰:“寒具,冬春可留数月,及寒食禁烟用之,故名寒具。”到了清代,据御膳房食单载:“乾隆十九年()1785三月十六日总管马国用传,皇后用野意果桌一桌十五品。”其中就有“发面麻花”作点心。大约从清代起将是麻花、馓子分立,麻花较硬而粗,馓子细而散也。但都是油炸食品。著名的天津桂花发祥麻花,就是用发酵面加芝麻、青梅、糖姜、桃仁等果脯,经过搓拧,油炸而成。但也有称为“馓子麻花”者,如天津的王记剪子股麻花,就因条散而不乱,麻花肌不拧紧在一起而得名。

三. 安徽省 宿州 砀山 早酥

安徽省砀山果园场引进的早酥梨,平均单果重150克--250克,近圆或卵圆形;果面光滑果皮绿黄色,果肉白色,汁多,味甜,果心较小,品质上等,比砀山酥梨早上市一个月。( 砀山)

四. 湖北省 黄石 下陆区 袖珍麻花

麻花是中国的一种特色健康食品,目前主要产地在湖北省崇阳县与天津,湖北崇阳以小麻花出名,而天津以生产大麻花出名。

麻花把两三股条状的面拧在一起,用油炸熟即可。麻花金黄醒目,甘甜爽脆,甜而不腻,口感清新,齿颊留香;好吃不油腻,多吃亦不上火:富含蛋白质,氨基酸,多种维生素和微量元素。小麻花热量适中,低脂肪,既可休闲品味,又可佐酒伴茶,是理想的休闲小食品。

麻花是油炸食品之一,外形呈铰链形,故又称“铰链棒”。有甜、咸两味之分。甜味的又有拌糖的(外表撒砂糖粉)和不拌糖的区别。

五. 陕西省 咸阳 彬县 彬州麻花

彬县地方风味特色食品,彬县一品鲜饭店小吃名点。彬州麻花是在地方名优食品的基础上,吸收了全国各地同类产品的优点,经过三年反复研制成功的新产品,彬州麻花采用特制精粉、鸡蛋、生姜、大葱等十多味天然调料及中药村精工制成。彬州麻花选料严谨,色泽金黄,口味鲜香,栈酥脆化渣(在咀嚼中不咽自化),易于消化,久食不腻,无防腐剂,实为老人、儿童可暖胃健脾,滋补元气,强身健体,增加记忆。彬州县麻花1989年参加全国优质食品评选赛,荣获中商部优质产品"金鼑奖"。1992年获咸阳市科技成果产品展销会"优秀新产品奖"。2003年4月在"中国烹饪王国游·西安咸阳美食旅游周"活动中,获"西安咸阳旅游名品"称号。

六. 安徽省 淮南 寿县 瓦虾

瓦虾

七. 陕西省 咸阳 旬邑县 旬邑麻花

麻花,旬邑风味食品。制作工艺较为简单,用上好的麦面发酵成面团,添加适量的干面粉、食用碱、鸡蛋、食盐(或白糖)、五香粉揉匀,揪一定份量的面提,再搓成长约20厘米的条状,用油一刷,备用。待油锅沸腾之后,便可揉搓合成绳状入锅炸制。一般有三股、两股之分,根据需要确定。炸制过程中,要用特制的长筷子及时翻拨,炸至金黄色即可。麻花的品种多样,有1花、小麻花、碎麻花;有咸、甜、五香、麻辣多种风味。

信息来源:旬邑县文物旅游局

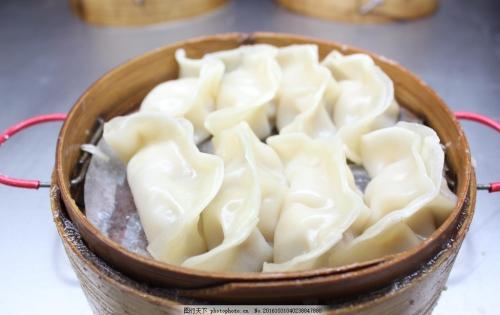

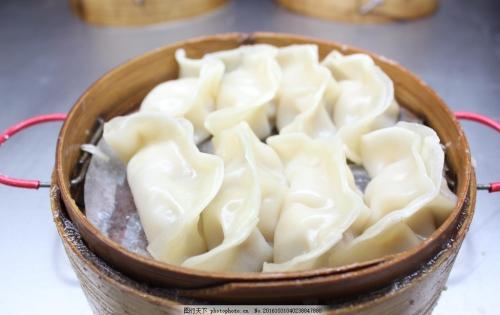

八. 安徽省 阜阳 临泉 小笼蒸饺

小笼蒸饺

1.用滚开的肉汤将面粉烫成面絮;另取面粉用温水搅成面絮;再把两种面揉合成面团;

2.把熟猪肉切丁,加芝麻油、精盐、味精、绍酒,小火煸炒一下,与生猪肉末、芝麻油、味精、五香粉、精盐及姜末、酱油、韭菜段、甜面酱、搅拌成馅;

3.将和好的面团擀成面皮,加馅包成饺子,入特制的方形小笼内,用旺火蒸约10分钟即可。

九. 河南省 信阳市 平桥区 筒子麻花

工艺:炸汆法

制作材料:精面粉2500克,白矾25克,精盐50-75克,食碱适量,植物油5000克(约耗1000克)。

特色:状如长筒,酥脆焦香,别有风味。

制作方法:

1.白矾、精盐、食碱放入盆内,对入温水约1750克,化开后对入面粉,抄成面穗面,再蘸水揉成软面块,饧约20分钟。

2.面饧好后搓好,摘成300个小面剂(每个约15克重),蘸上油搓成青果形,排在盆内(盆内刷油,排一层面剂刷一层油),再饧20分钟。将面剂搓成40厘米长的细条,然后两头对齐合成两条,并排放在案板上,把两头提在一起,整齐地缠在带油的圆柱上(特制的圆木棍,长约30厘米、直径约3厘米),下入七八成热的油锅内,抽出圆柱炸制,同时用四根长筷子(每只手两根)拨动,使麻花在油锅内不停地向一个方向翻滚,并将麻花抻长(约33厘米)领直,待麻花胀起,条内出现鱼鳔泡、颜色柿黄时即成。

制作要领:

1.面团要揉匀饧透,揉至光滑为宜;

2.油炸时要不停地翻滚,不要炸过。

十. 河南省 商丘市 柘城县 柘城鸡爪麻花

柘城鸡爪麻花

核心提示:鸡爪麻花因其形似鸡爪而得名,是县城西南三十五里安平集的名品。成品嫩黄,油然透亮,香脆酥焦,风味独奇。老人食之不硌牙,哺喂幼婴可代乳,病人吃了生津开胃。这种麻花,能久放而其质地不变,盛于塑料袋,能放半月

鸡爪麻花因其形似鸡爪而得名,是县城西南三十五里安平集的名品。成品嫩黄,油然透亮,香脆酥焦,风味独奇。老人食之不硌牙,哺喂幼婴可代乳,病人吃了生津开胃。这种麻花,能久放而其质地不变,盛于塑料袋,能放半月仍然酥脆如故。即使浸泡在开水里十几分钟,其焦香不减,依如新出。

鸡爪麻花的来历无考,据传有王姓者祖辈以此为业。清世宗雍正(1723)年间,安平集人刘慎,官任监察御使刑部左侍郎,曾以此品进贡。传至王安平一辈时,因自己年迈乏嗣无后,方传此技于好友周大江。至今,周家已传四代,历100余年。鸡爪麻花,折下一股用火点着,可以当纸枚点火吸烟。一股一股相接点着,一个鸡爪麻花可照明走一里远。

昔时,安平集归属鹿邑县。地处柘(城)、淮(阳)、鹿(邑)、太(康)交通必经之路,是豫皖苏鲁晋客商聚集的大集,经此者,纷纷买食,以享鸡爪麻花奇特风味。

制作方法:选用优质白面,每斤面八钱香油、三钱盐、半钱碱。先将盐碱用温水化于盆,兑面后,两手将面抄成穗,再兑入香油和引酵、再揉,将面揉到光滑为止,稍停待面发起后,执案上,刀割成块,搓成长条,粗细如筷,四股一剂,掐取二寸长一段。拧成鸡爪形状下锅,锅内香油用适宜的平火,将麻花炸到杏黄色,在锅内不出泡时,捞出即成。其制作难点有个术语,即"三分炒家,七分捞家"。翻拨麻花的捞家,是掌握火候,下锅多少,出锅快慢,色度好坏,是否达到酥脆,麻花造形等等技术要求的关键。非有传授和长期实践,难以具有决定质量的技术。