一. 湖北省 武汉 蔡甸区 蔡甸豆丝

蔡甸豆丝为地理标志证明商标。蔡甸豆丝

武汉市蔡甸区豆丝研究会

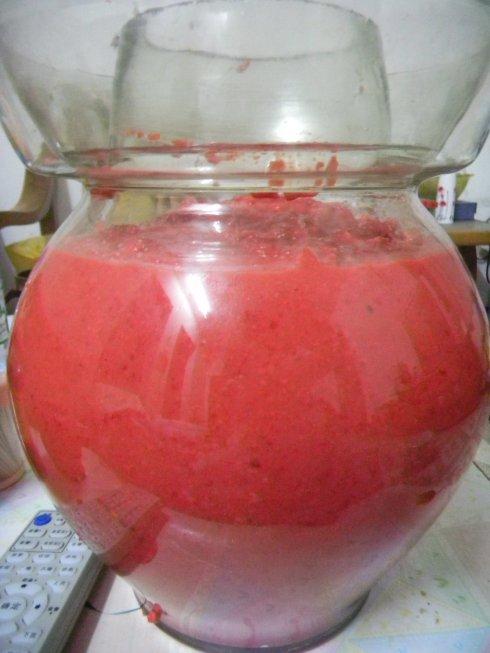

豆丝是用大米、绿豆按一定比例磨成浆,摊成饼状的食物。为便于储存,多切成丝状晒干,称之为干豆丝。

豆丝多在秋天才开始做,一是一年的农活已经忙完,有闲;二是豆丝的主要原料大米、绿豆已经收仓,有料;三做豆丝的主要燃料稻草等已经干燥可燃,有柴;四是天气干燥使豆丝易于晒干和储存,有天气;五嘛,也是最重要的是我们都喜欢吃,有市场。所谓天时地利人和也!

豆丝的食法,有很多种。其中比较常用的吃法有煮、炒、蒸、炸。

煮:先将水烧开,再放入豆丝(干湿均可)(也有冷水下锅的),中火煮熟即可加调料食用。

炒:一般用湿豆丝炒食,如果是干豆丝需要先用水发开。炒法同炒面类似,快炒透时,加入香蒜、佐料等,可晕可素。炒豆丝是我的最爱。

蒸:湖北人喜欢吃粉蒸肉,用干豆丝打底是一个特别好的方法,干丝豆透气,蒸气易于上升力、肉容易熟,干豆丝又吸收蒸肉流出油而使豆丝更好吃。

炸:儿时的最爱。炸米炮的来了,一般用大米做原料,我喜欢用丝豆做原料,炸出来膨化得更充分,更有风味。

也许豆丝源于黄陂,因此,一提及豆丝,就想起黄陂,称之为黄陂豆丝。但豆丝并不只是黄陂才有,云梦、孝感、安陆、大悟、应城、京山等地均有做豆丝的习惯,是过年必办的年货之一。

二. 湖北省 武汉 黄陂区 八卦汤

武汉市小桃园煨汤馆的传统名肴。因为乌龟背壳形似古八卦图,故人们又称之为八卦,用龟肉制汤,便称八卦汤。此菜在清末已驰名中外。许多来华旅游的外宾和国内旅游者到武汉,总要前往小桃园品尝此菜,他们将其视为“长寿菜”,吃后永葆青春,延年百岁。

材料

乳鸽2只(每只约重400克);活乌龟1只、葱结5克、姜块3克、虫草10克、清鸡汤500克。

制法

1、活乌龟制净,去头脚切块,虫草用温水洗净;

2、炒锅烧热,用葱结、姜块炝锅,下入龟肉、龟珍肝、盐爆炒5分钟,盛入砂罐,加虫草、鸡清汤,旺火煨2小时后,加龟蛋煨至汤浓,再盛入汽锅蒸半小时上桌即成。

三. 湖北省 武汉 武昌区 臭干子

觉得武汉的臭干子,最好吃的是那个辣椒酱,跟别的地方的不一样,简直是臭干子的绝配呀。

臭干子在武汉已经是家喻户晓的美食了,虽然各地都有臭干子,都是武汉的臭干子很特别。

先用黄豆等制成豆腐片(白豆腐),再酝酿制卤水,用黑豆豉煮沸,冷却后加香菇、冬笋、白酒等佐料,浸泡15分钟。炸要炸透,表面炸焦,里面却是白白嫩嫩的。淋辣椒浆吃。

原料及配方:

黄豆5kg、辣椒油250g、茶油1kg、麻油150g、酱油500g 卤水15kg、粗盐100g 、熟石膏300g

生产工艺:

(1)制豆腐 将黄豆用水泡发,泡好后用清水洗净,换入清水20~25kg,用石磨磨成稀糊,再加入与稀糊同样多的温水拌匀,装入布袋内,用力把浆汁挤出,再在豆渣内对入沸水拌匀后再挤,如此连续豆渣不沾手,豆浆已挤完时,撇去泡沫,将浆汁入锅用大火烧开,倒入缸内,加进石膏汁,边加边用木棍搅动,约搅15~20转后,可滴上少许水,如与浆混合,表示石膏汁不够,须再加进一些石膏汁再搅。如所滴入的水没有同浆混合,约过20min后即成为豆腐脑。将豆腐脑舀入木盒内,盖上木板,压上重石块,压去水分,即成豆腐。

(2)油炸臭豆腐 将青矾放入桶内,倒入沸水用棍子搅开,放入豆腐浸泡2h左右,捞出豆腐冷却。然后将豆腐放入卤水内浸泡,春、秋季约需3~5个h,夏季约浸泡2h左右,冬季约需6~10个h,泡好后取出,用冷开水略洗,沥干水分,再将茶油全部倒入锅内烧红,放入豆腐用小火炸约5min,一待焦黄,即捞出放入盘内,用筷子在豆腐中间钻一个洞,将辣椒油、酱油、麻油倒在一起调匀,放在豆腐洞里即成。

(3)卤水制法 以用豆豉2.5kg为标准计算,须加清水15kg烧开,过滤后,在汁水内加碱1500g浸泡半个月左右,每天搅动1次,发酵后即成卤水。

产品特点:

色焦黄,外焦里嫩,鲜而香辣。

四. 湖北省 武汉 武昌区 武汉木刻船

武汉木刻船风格独特,驰名国内外,是一种高雅的木雕工艺摆件。奠基人是武汉市工艺雕刻厂的老艺人龙云华。他自幼从父学艺,终生从事木刻船的制作。他善于观察,不断创新,先后雕刻出湖北跨子船、小型襄河船、宁波三帆船、湖南平顶船、龙凤船、贵州客船、巡抚官船、川江麻雀尾船等六十多种不同水域.不同风格的船。他以南宋巾帼英雄梁红玉抗金的历史题材创作的《梁红玉战船》,着意渲染船上的战斗气氛和梁红玉屹立船头的飒爽英姿,具有强烈的艺术感染力。他的另一力作《端午龙舟》成为北京人民大会堂湖北厅的珍贵陈列品。

1963年,中央新闻纪录电影制片厂摄制了龙云华和他的艺术珍品的纪录片,次年他即逝世。他的儿子龙从发和艺徒程楚春、潘正斌等在继承的基础上创新,成为武汉木刻船的一代新秀。龙从发创作的红木《龙凤船》造型奇特,富有民间神话色彩,在武汉市工艺美术大楼陈列时被一位外宾高价购云收藏。程楚春创作的《集美花梢》精巧别致,颇具闽南水乡轻舟的风韵,备受福建游人的欣赏。潘正斌创作的《镇海宝舟》犹如水上殿堂,在法国展出时备受赞叹。在1981年全国首届旅游纪念品评比会上,武汉木刻船获优秀奖。1985年,龙从发创作的《郑和宝船》参加中国商品秋季交易会展出,受到与会者的欢迎。

五. 湖北省 武汉 黄陂区 黄陂芦笋茶

芦笋茶是采用鲜芦笋为原料,当芦笋植株分枝刚刚展开,分枝上的腋芽苞成丛状,芦笋的针状拟叶尚未展开时,将其采摘下来,经杀青、揉捻、干燥等典型工艺,精工鞣制烘炒成。其干茶色泽和用90度开水冲泡后的茶汤,清澈碧绿,悠香阵阵,香气清鲜,透澈心肺,历久不衰;初入口时有微苦感,过喉则爽快流通,无任何不良味觉,过喉后,口中还有余香,鲜爽而有微甜味。芦笋茶保留了较多的芦笋腋芽苞的天然物质。其中矿物质、芦丁、芦笋皂甙保留鲜叶的95%以上,叶绿素保留50%左右,维生素损失也较少,从而形成了芦笋茶“清汤绿叶,滋味收敛性强”的特点。研究化验表明,芦笋茶中保留的芦笋天然物质成分,对防衰老、防癌、抗癌、杀菌、消炎、治疗心脑血管病等均有一定效果。

六. 湖北省 武汉 黄陂区 杨楼子湾麻油

杨楼子湾麻油为地理标志证明商标。杨楼子湾麻油是湖北武汉黄陂区的。

【产品简介】

去渣、炒熟、粉碎、蒸热、制饼、打榨,这些古老的手工业劳作,历经400多年岁月的洗礼杨楼子榨油坊依然保持着它原有的面貌。在这里可以看到旧时的打渣工具:量筒、油缸、牛拉石磨……杨楼子榨油技艺被写进《天工开物》。十三代传承的手工技艺和产品品质仍获得社会各界认可。在十六届中国食品博览会上,杨楼子塆食用油被评为“中华民族特色食品”,油坊生产的“寿康坊”牌食用油也荣获金奖。

【品牌故事】

盘龙城杨楼子塆杨氏古榨坊,起源于1558年嘉靖年间。漕运繁荣时期,从黄花涝这里的渡口运出的货物中常常混着浓郁的油香,多半是出自杨楼子榨油坊。其中压榨的“杨楼子塆麻油”曾为皇宫贡品。如今,黄花涝古镇风华已不复存在,杨氏的麻油依然十里飘香。百年榨坊,保留农耕文明。现在杨家的榨油工艺,已被列为湖北省非物质文化遗产名录。杨氏榨坊十三代传人杨德元不仅继承祖业,并将传统榨油工艺与现代科技结合,从而将榨油工艺发扬光大,成为行业中具有历史文化的品牌。

七. 湖北省 武汉 硚口区 发米粑

又以成对出卖而称对耙,小孩则叫粑粑。从江汉平原传入武汉市,成为市民爱吃的一种早点。制法是把大米磨浆发酵,加上面粉、白糖、纯碱等调匀炕熟。外壳金黄焦脆,内肉洁白软润。价廉物美,到处都有供应。( 武汉)

八. 湖北省 武汉 江夏区 江夏乌鳢

乌鳢又名黑鱼、才鱼,是一种经济价值很高的淡水肉食性鱼类,骨刺少、肉质细嫩、味道鲜美,营养丰富,并有很高的药用价值。其体稍侧扁、头尖扁平、头覆盖有不规则鳞片,口大,下颌向前突出,尾圆形,体乌黑,侧面有黑色条纹。喜栖于沼泽、湖泊水草繁茂、软泥底的浅水区域,适应性强。投放当年鱼苗大的可长到500克左右,二龄鱼一般在1000克左右,亩单产1000-2500千克。可人工饲养。江夏区共有95万亩水田养殖面积,水质清淅,无污染。

黑色鱼类的通称,包括蚝隆头鱼、弓鳍鱼、阿拉斯加黑鱼和黑海鲈。其他亦被称为黑鱼者有巨头鲸、加州鲤、黑尖鳍鲛及若干澳洲食用鱼。

九. 湖北省 武汉 青山区 苕窝窝

面窝是武汉地方性小吃之一,因四周厚而中间薄得干脆成了一个小洞,,呈凹状,武汉人不习惯叫它“面凹”,而叫它“面窝”。 其实用“面”来修饰“窝”并不贴切,因为它的成分中面粉只占少数,大部分是粳米磨成的米浆,还要加一定比例的黄豆浆,加葱花、细盐。炸时用的铁勺子,直径约5寸,四周下凹,中央凸起,用另一勺将那种混合浆舀入面窝勺,在中间一刮,然后下锅,下凹处因面浆多,所以肥厚,炸成后像个圆圈圈,吃在嘴里,酥、脆、软三种感觉混合。 面窝除了米面窝外,还有炸豌豆窝、红薯窝(武汉人称“苕窝窝”)、虾子窝,别有风味。在武汉的大街小巷,面窝是人们喜爱的小吃之一,也是跟热干面一样有特色的早点之一。

十. 湖北省 武汉 江夏区 江夏藠头

藠头又名薤在我国已有3700多年的历史,椐《农桑辑要》中记载,早在南宋时期,我省武汉市江夏区舒安乡等地已开始大面积种植藠头,八百多年来,薪火相传从未间断。江夏藠头具有色泽金黄透亮,味破甜微辣清香,质地软嫩脆糯之特点而久负盛名。食之能调和口味,解除油腻,健脾开胃,增进食欲。此外它既能当名菜独用,又能做配料,调制各种美味佳看。丰盛的宴席上以此作点缀,可以起到画龙点睛、锦上添花的作用。当地群众中流传着这样两句谚语:“久食佳看不知味,馋涎只为甜葛头”,“胃口不开不用愁,只要食颗甜葛头”。

东汉光武帝时期,伏波将军马援南征扎营桃花源,将士水土不服,瘟疫盛行。后来喝了一老妪献上的擂茶秘方,佐以酸藠头,马援的军队才得以痊愈,举旗大捷。如今,桃花源人在接待远方最尊贵的客人时,仍然以擂茶加藠头相待。据《本经》记载:藠头“治金疮疮败,轻身者不饥耐老”、“治少阴病阙逆泄痢,及胸瘅刺痛,下气,散血,安胎。”如此既好吃又治病之物,世间实为难得。

作为蔬菜的薤菜,清香鲜美,在古代深为人们喜爱。清人黎庶蕃《春菜》云:“前胡落釜甘胜肉,野晶登盘贱于薮。一春烟雨大巢生,十日燠晴香菌簇。马驹骈齿苋初剪,幼雅擎拳蕨犹秃。棕鱼蕺蕺子满苞,野鹊毵毵花聚粟。”不过宋诗人陆游《咸薤》诗说:“九月十月霜满屋,家人共畏畦蔬黄。小罂大瓮盛涤溜,青菘绿韭谨蓄藏。”只是“冻薤此际价千金,不数狐泉槐叶面。”价格似乎太贵。至于薤菜到底长得什么样?在诗人杜甫笔下,我们看到的是玉润珠圆,青翠欲滴:“隐者柴门内,畦蔬绕舍秋。盈筐承露薤,不待致书求。束比青刍色,圆齐玉箸头。衰年关鬲冷,味暖并无忧。”

在吃法上,古今和地区之间皆不同。《后汉书 庞参传》:“但以薤一大本,水一盂,置户屏前。”一大本,说明这东西古来就是吃根的。藠头的球茎不能生吃,后来有人用盐水将其腌制,发现腌制后的藠头酸甜可口,于是就弃根而食球茎。每年的9月-10月间,当地农民每户种上数百兜,次年的芒种至夏至间开始采挖腌制,下半年食用。

而如今的江夏藠头已经形成了规模生产,武汉小蜜蜂公司引进国内最先进的藠头加工设备,现建成一次腌制容量1800吨的藠窑,原来只有的咸藠头,变成了根据个人不同喜好不同口味的藠头系列产品。如今其藠头产品源源不断地行销省内外,还出口美国,日本等国家。把湖北传统的六大名菜藠头推向了国际市场。