一. 内蒙古 巴彦淖尔 五原县 酸粥

酸粥

酸粥是酸饭的一种,其实酸饭中的酸焖饭和山药酸稀粥也有独特风味。炎夏酷暑,中午歇起来,劳动走时,冷酸米汤泡焖饭来上两碗,一下午在“赤热炎炎似火烧的”

的田野里劳动,既不渴又不饿。对劳动人来说,大家的宴林佳肴数不清,但有什么能比得上这家乡饭可口?酸粥有助消化的功能。过春节,家家户户吃好的,有时油腻吃得多了,肚子难受,不思饮食,但只要吃上几顿酸粥,管保你胃口大开。

据推测,酸粥可能有防癌作用。酸粥,科学家们没吃过,对这种不登大雅之堂的食物不消一顿。酸米在淹制过程中能产生一种菌,据说青霉素、链霉素的菌种可从变了质的蔬菜、粮食和动物的皮肉里提取出来。准格尔人说“酸粥吃两碗,消食不用保和丸”

二. 山东省 青岛 即墨 海堤村芹菜

青岛市即墨市金口镇海堤村共有169户,556人,耕地面积600亩。该村以发展特色芹菜产业为主,2010年芹菜种植面积420余亩,占耕地面积的70%,从事芹菜种植户数达到105户,占全村总户数的62%。全村农业总收入260万元,芹菜产业收入195万元,占农业总收入75%,芹菜亩纯收入达到1万余元,村庄人均纯收入10800元,高于全镇人均纯收入25%。

海堤村自古就有种植芹菜的传统,海堤村芹菜卓越的品质得益于村周边独特的海洋性地理位置和土壤、气候条件,这里生产的芹菜外观翠绿,植株傲岸挺立,实心脆梗,幼似翡翠,成如玉树,其味清爽四溢,沁人心脾,2010年被评为“青岛市名特优品牌”。随后海堤村以“金口玉芽”品牌为依托,以市场需求为导向,以标准化基地建设为主线拓展基地规模,推动全村芹菜生产向标准化、规模化的方向发展,提高土地产出效益,增加农民收入。

该村成立了芹菜产业专业合作社,加入海堤芹菜农民专业合作社户数达120户,占全村总户数的71%。芹菜的生产由过去的一家一户经营发展到合作社及公司经营,由单一捆绑芹菜发展到分级加工包装成盒产品,辐射带动了周边14个村庄发展芹菜种植。在该村的带动下,目前金口镇已发展芹菜种植基地5000余亩。

同时市镇各级对海堤村发展“一村一品”芹菜产业给予了大力扶持,对芹菜基地建设实行了奖励政策。完善了基地的基础设施配套,将水电送到种植户地头,对冬暖棚成方连片达到10个,每个大棚补助1万元,同时为大棚种植户提供贴息贷款,每个冬暖大棚提供2万元贷款。

三. 四川省 阿坝 红原县 元宝酥

元宝酥,酥点,特点:形如元宝,色白皮酥,馅香甜。烹制法:炸。

核桃仁去皮,炸酥后剁成丁,樱桃切成丁,加白糖、化猪油、炒面粉少许,拌匀成馅。nWA

油水面做成每个重15克的剂子,包入酥面擀叠成圆皮,包入馅心封口微搓长,两头按扁后再向上折成元宝形,入温猪油锅内炸制即成。nWA

操作要领:封口后搓时不宜用力压;掌握好炸制油温。nWA

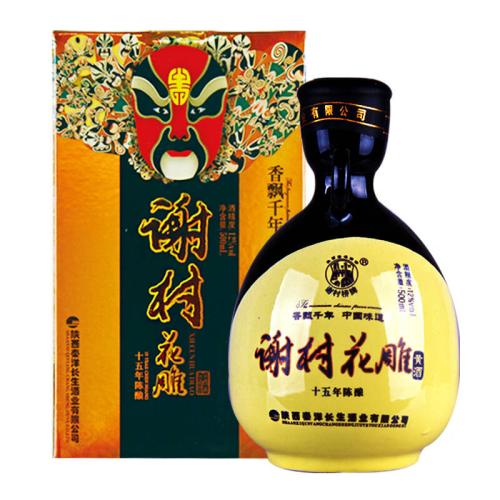

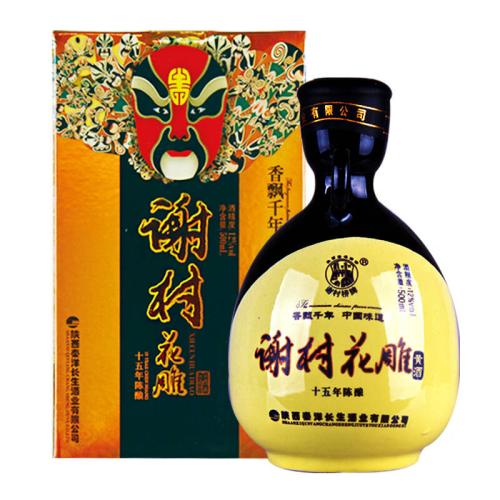

四. 陕西省 汉中 洋县 谢村黄酒

谢村黄酒产于陕西汉中市洋县谢村镇。据旧县志说:“洋民好饮食,平坝民多用糯米酿制黄酒,小村店必开酒馆或挑至村中卖之,男女沽之”。这表明,洋县人自古以来便喜爱喝黄酒。早在3000年前,这里已经能够生产和饮用类似黄酒的东西。

谢村黄酒与绍兴酒齐名。人称“南有绍兴加饭,北有谢村黄酒”。这是因为在上海举办的中国首届黄酒节评比会上,谢村黄酒与绍兴酒双双登上金榜而获得的美誉。不同节日有不同黄酒。新年迎春酒驱寒,端午苦艾酒避暑,中秋桂花酒暖身,重阳菊花酒醇厚,还有冬青黄酒因须用经霜冬青子为药合曲,色紫蓝,味郁香,曾为贡品。不少人家有祖传酿酒秘方,所酿黄酒各领1。“无酒不为节”,是谢村镇人对自己的黄酒的夸耀;“不喝谢村酒,空往洋州走”,是外地人对谢村黄酒的赞美。

黄酒是世界三大古酒之一,是中华民族千百年来文化沉积的国粹。据史料记载和出土文物考证,已有3000多年的历史,远在公元前14世纪的商王朝时就已开始酿造了,唐朝时驰名京都长安,列为“贡酒”。历代文人墨客常以诗赞誉谢村黄酒:“此酒只应皇家有,瑶池天宫量也无。”(唐德宗李适);“闻道池亭胜两川,应须烂醉答云烟,劝君多拣长腰米,消破亭中万斛泉。”(宋代苏轼)。据传,唐建中年间,德宗皇帝李适逃难时,途经洋州谢村,浅酌此酒,化凶为吉。清“庚子之变”,慈禧太后携子逃到西安,洋县地方官和谢村富豪刘氏曾贡“谢村黄酒”,备受慈禧青睐。此外,还有宋代大画家文可与大词人苏轼、苏辙兄弟,也曾客宿酒乡洋州,醉中弄笔,留下千古文章。纵观历史,实可谓:“谢村黄酒,千古风流。”

文同出任洋州知府那天,衙门前挤满了人。父老乡亲们想看看文大人坐堂的气派,文人雅士们想看看他画们‘的技艺。这时,前任州官趁机讨好,大摆筵席为文同接风,还特地从南郑请来一家汉剧班子。可是文同无心做官,有戏不看,逢宴不吃,常常漫步在汉江河畔,欣赏茂林修竹,清波激浪,寄情于山水之间。

文同的墨竹画早有盛名,他到洋州任职后,常有富户豪绅持绢索画,但他总是拒之门外。这天,他出外查访,途经谢村镇一家黄酒作坊门前,一位鬓发皆白的老人朝他点头微笑,热情的请他到屋里饮酒。闲聊中才知老人靠酿酒谋生,只因他的作坊地处偏僻小巷,销路一直不好,生活非常艰难。

文同饮罢一杯黄酒之后,顿觉心清神爽,于是,命随从取出文房四宝,一阵淡泼浓抹,便画成了一幅墨竹图。

说来巧得很,正在文同往画上落款之际,他表兄苏东坡也赶到谢村黄酒作坊来了。苏东坡一边喝酒,一边赞叹:佳作,佳作!说罢,操笔在墨竹图的右下方画了一头黄牛,并写了七绝一首:

汉水修竹贱如蓬,

斤斧何曾赦箨龙;

料得清贫谗太守,

渭滨千亩在胸中。

这事一传十,十传百,没多久,洋州三县远近都知道文同和苏东坡为谢村黄酒题诗赐画了。人民纷纷前往观赏。真是门庭若市,生意兴隆,谢村黄酒很快就在东川

(汉中地区古称)名声大震了。从此,作坊主把这幅文人画高悬中堂,供人观赏,招徕顾客。但是,不知到了什么时候,这幅画却不见了。

说来奇怪,1960年文物普查时,竞在谢村镇北十里的大爷山的第48座庙宇前墙壁上,发现了这幅墨竹黄牛图。洋县文化馆把这幅珍贵的画裱糊后,夹在画框里供人观赏。

五. 陕西省 渭南 澄城县 刘卓村挂面

始于明末清初的刘卓传统手工挂面,至今已有400年的历史,经过历代祖传,引出了许多动人的故事。它以适口、细腻、美味受到历代市场的青睐,至今久销不衰。

手工挂面是人类社会传统饮食文化的体现,它是一种绿色食品,以美味、美观、营养好,而流传至今。早在光绪三年间,手工挂面经销于大荔、西安等地占据了市场,当时的口头禅是“澄城刘卓挂面的,摆在两街好看的”。大荔富商吴贠忠以收购、经销刘卓挂面为主,每年十月至腊月前来刘卓马驮、车拉收购挂面。朝邑县刘门村富豪王相儿为了减少当时清政府对他的征税,在慈禧太后私访西安时,曾做为供品,太后吃后赞不绝口,回京时带走一担,并为此每人减少了一千两税银。澄城县县令还给刘卓人在正街划拨过挂面市场,先辈们十分感激。全村只有80来户人家,男女老少不分白天昼夜的赶制年货。这种丰盛时期达二、三十年。嫁女娶妻,添子生女,老人贺寿,从始至今挂面成为待亲朋好友的上等佳肴。挂面的纯真、细腻、细长成为天长地久、永远长寿的象征。

手工挂面淳清、细腻、光滑如雪,分普通挂面、韭叶面、空心面、蛋清面、牛奶面等不同档次的营养食品,易于消化吸收,适应各种不同消费层次的需求,为人们提供了可口的营养补品。

六. 甘肃省 庆阳 镇原县 黄酒罐子

黄酒罐子

镇原农家有自酿黄酒的习惯,以备红白喜事或过节之用。酿熟的黄酒,取原酿的糟酒,装入瓦罐,加开水浸泡,如泡茶一般,再以竹筒衬箩底(起隔糟之用),投入罐中吸食,吸食酒罐子,南三镇农村较为盛行,尤其盛夏,三伏天气,于麦收困乏之余,吸几口,既解渴解馋,又消署解乏,极为酣畅。在云南苗族一些地区也盛行此种吃法,还流传着这样一首诗:“千里明珠一瓮收,君王到此也低头,五岳抱住擎天柱,吸尽黄河水倒流”。

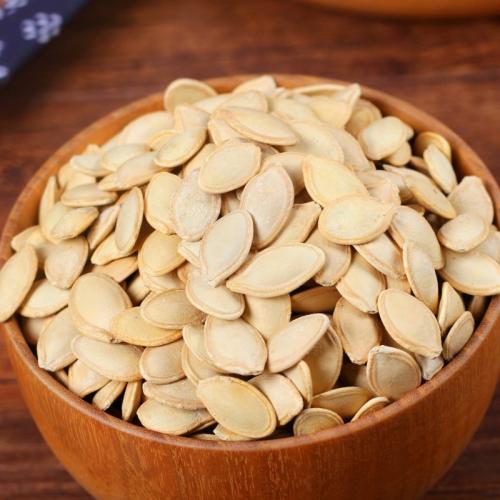

七. 甘肃省 庆阳 镇原县 庆阳白瓜子

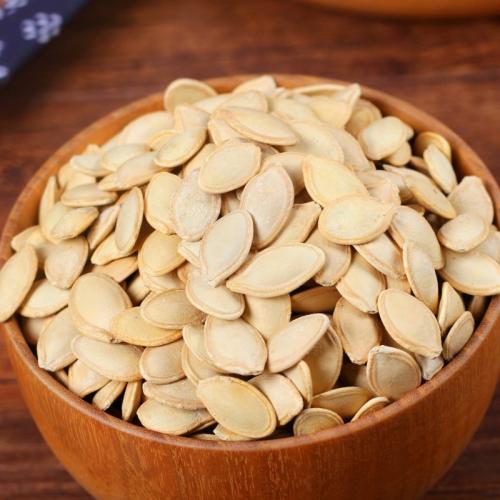

庆阳白瓜子为农产品地理标志产品。白瓜子即西葫芦的种子,是庆阳市的名品。

白瓜子的籽实中含有对人体极为重要的维生素,碳水化合物、矿物质、有机酸、蛋白质和脂肪,是人体热能的补充来源。其所含葫芦素,对胃癌有良好的疗效。白瓜籽人药,可治疗绦虫病。

庆阳出产的白瓜子,以其粒大,皮薄,外观洁白,种仁饱满,含油率高,炒食味香可口,是日常磕食和馈赠亲友的最佳干果, 白瓜子在庆阳的生产历史悠久,种植面积大,年种植面积达1万多亩,年产50万公斤以上。种植区域多集中在华池、合水的部分乡镇。

划定的地域保护范围:

庆阳市所辖华池县的柔远、悦乐、乔河、元城、王咀子、上里塬、怀安、乔川、白马、南梁、林镇、山庄;合水县的太白、蒿咀铺、固城、太莪;宁县的湘乐、盘克、金村、九岘、米桥、平子、良平、早胜;正宁县的永正、山河、西坡;西峰区的肖金、董志、后官寨、彭原;庆城县的土桥、太白梁、蔡口集;镇原县的城关、屯字、开边、平泉、新城;环县的曲子、木钵、樊家川、环城等7县1区43个乡镇。地理坐标为东经106°56′19″~108°42′48″,北纬35°24′38″~36°50′13″

八. 山西省 临汾 洪洞 堤村红枣

堤村乡:红枣

九. 广东省 梅州 梅县 丙村沙田柚

丙村沙田柚

十. 山东省 德州 平原县 平原麽茄

相传刘备当年在平原做县令时,体察民情、关心百姓疾苦。一天下午,刘备闲暇无事,微服出衙。由关、张二人相陪,来到街巷,观察民情,走到县城北边的一条西街上,只见这里店铺毗邻,酒馆、作坊、杂货摊应有尽有,家家生意兴隆、人丁兴旺,倒有些繁华景象。他三人边走边谈,已经日落西山,他们三人便进了一个酒家,待饭菜上齐后,他三人边喝边谈论着当时国家大事,这时,坐在一旁的一位老嬷嬷,见这三位理想远大、伸张正义,便顿生好感,于是便为他们送了一道菜,但是他们三人谢过之后(此时虽已就足饭饱,但是人家一片盛情,所以便每人吃了一口,谁知越吃越香,不知不觉一扫而光,于是他三人便打听此菜叫什么菜?这位老人说:“哪有什么名啊”只不过是俺老两口相依为命开的这家小店,日子久了就琢磨出了这么一道菜,大家都喜欢吃。)三人异口同声道那就叫“麽茄”吧! 于是此菜因此得名,被后人传承至今。特 点: 滑嫩、酥烂