既然是荔枝的故乡,就一定要试一试这里的荔枝宴,煎煮炒炸花样齐全,味道亦是清甜无比。比如将荔枝里面的核掏出来,塞进特制的肉、菜等。表面是清、香、甜的荔枝肉,里面则是软软的馅,口感截然不同又配合得天衣无缝。

荔枝含有大量的葡萄糖、蔗糖、维生素、蛋白质等,对贫血、心悸、失眠、哮喘、疝气痛等病均有一定疗效。除了鲜吃外,荔枝还可晾晒成荔枝干,制成荔枝酒,或制成罐头运往国内外销售。

荔枝干味甘、酸,性温,有益心肾、养肝血之功用。荔枝酒则能生津益智、理气益血。

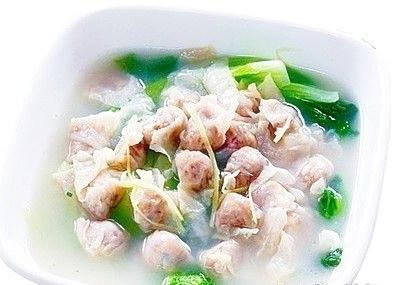

鱼包称为东江鱼包,一般以秋风起时开始至明年3月为最佳。用纯鲮鱼肉制成,以鱼胶、腊味、香菇、鲜肉作馅料,再配上汤,味道极为鲜美、爽滑可口,很受食家推崇,为白云区的萝岗、黄埔区的南岗、增城市的新塘一带最为盛行的美食。

新塘鱼包的制作方法是选秋后的鲮鱼,开肚除骨,用刀轻轻把鱼肉中最幼滑的部分一层层刮下来,经过反复搓打至韧透明,富于弹性,再均匀地用力压成纸一样的薄片,就成了鱼包皮。馅料则用瘦猪肉、腊肠、腊鸭肾、冬菇、鸡蛋等拌和打碎而成。制成鱼包后用甲鱼上汤或其他料汤煮熟即吃。入口香甜爽滑,风味独特,餐后余味无穷。新塘鱼包远近闻名,每逢秋冬季节,到新塘品尝鱼包的人挤满酒楼食肆。

广州木雕为广东省非物质文化遗产。木雕是广州雕刻的一种,素以工艺精巧细腻而闻名。木雕分为建筑装饰和家具雕刻两类。建筑雕刻多采用棒木制成,有厅堂花榻、门窗、屏风、神案等,如陈家祠广东民间工艺博物馆里的屏风、梁柱、门窗便处处体现着广州木雕工艺的特色。家具雕刻以红木家具和棒木箱最为有名。以红木家具为例,它继承了我国传统的雕刻工艺和木质结构工艺,具有造型古朴典雅、雕刻精细、打磨光滑、油漆明亮、结构坚固、经久耐用等特点,是东方式厅堂的高档实用艺术品。

广州木雕为广东省非物质文化遗产。木雕是广州雕刻的一种,素以工艺精巧细腻而闻名。木雕分为建筑装饰和家具雕刻两类。建筑雕刻多采用棒木制成,有厅堂花榻、门窗、屏风、神案等,如陈家祠广东民间工艺博物馆里的屏风、梁柱、门窗便处处体现着广州木雕工艺的特色。家具雕刻以红木家具和棒木箱最为有名。以红木家具为例,它继承了我国传统的雕刻工艺和木质结构工艺,具有造型古朴典雅、雕刻精细、打磨光滑、油漆明亮、结构坚固、经久耐用等特点,是东方式厅堂的高档实用艺术品。

密石红柿因主产增城市派潭镇密石村而得名,为柿属柿树科的高大落叶乔木植物。由于当地地势较高,丛山环抱,土壤属三沙七泥的红壤土,有机质含量较高。因此,栽培出来的大红柿,形、色、味具佳。颜色鲜红,无核或少核,核小,果肉致密,剥皮也不带肉,吃起来有甜、软、滑之感。红柿除鲜食外,还可制柿饼、柿干、柿糕、柿酱等。柿果的外层披白粉,叫做柿霜,可提炼甘露蜜醇。柿蒂、柿饼均可入药。柿蒂性温,味苦涩,可下气降逆。柿饼灸炭,可治便血等。未熟的柿子可制柿漆,是良好的防腐收敛剂,可供染网和装饰性涂料用。

广绣为广东省非物质文化遗产。广绣,全国四大名绣之一,历史上指广州、佛山、南海、番禺、顺德等地的刺绣品,即专指广府地区的刺绣工艺品,包括刺绣字画、刺绣戏服、珠绣等。

广绣为广东省非物质文化遗产。广绣,全国四大名绣之一,历史上指广州、佛山、南海、番禺、顺德等地的刺绣品,即专指广府地区的刺绣工艺品,包括刺绣字画、刺绣戏服、珠绣等。文化:据唐人苏颚在《杜阳杂编》所载:“唐永贞元年,南海贡奇女卢眉娘,年十四,工巧无比,能于一尺绢上绣《法华经》七卷,字之大小,不逾粟粒,而点划分明,细如毫发……”以上《杜阳杂编》记载的正是唐顺宗永贞元年(805年),南海14岁姑娘卢眉娘于皇宫中在一尺绢上绣《法华经》7卷,字如粟粒而点画分明、细如毛发,足见其技之精。

到了宋代,民间日常已广泛应用刺绣品,其中的欣赏品的工艺日臻成熟。明代中后期,广绣已扬名海外。

正德九年(1514年),葡萄牙人在广州购得龙袍绣片回国,得到国王厚赏广绣之名遂传至欧洲,绣品从此输出国外。

广绣作品有一个共同特点,远看非常醒目,近看又精细非常。清初,英国商人拿服饰图样到广州绣坊订绣品。因图样乃西方油画风格,绣工为绣得惟妙惟肖,便增加绣线种类及改革绣法,丰富绣品的表现力,使广绣技艺更加提高。如以孔雀羽毛扭绩成线缕,以马尾缠绒为勒线等。英国商人带服饰图样到广州加工刺绣,使广绣吸收了西洋油画的艺术风格,运用-和光线折射的原理,丰富了 广绣的设计色调和表现力,绣品广泛地应用于室内装饰和日用衣饰上。清中叶是广绣出口的全盛时期,大幅的绣画纳税也要白银1.2两,可知价值不菲。当时的广绣作品布局章法已中西合璧,用色浓艳且非常光影变化。今故宫仍保存着当时广绣挂屏可证其艺术高超。

乾隆期间,广州刺绣业成立了行业组织—锦绣行。光绪年间,广东省成立工艺局,设缤华艺术学校,传授绘画、刺绣、雕刻等技艺。

清代,广州的刺绣作坊多在状元坊、新胜街、沙面一带。绣品的特色是构图饱满、繁而不乱、装饰性强、色彩鲜艳、富丽堂皇,高档绣品有条幅、挂屏、台屏等。清末,有名画家参与广绣设计,使技艺更有发展,如光绪三十一年(1905年),广东省工艺局聘画家高剑父任宾华艺术学校校长时,设绘画、刺绣、雕刻等习艺班,高剑父红颜知己宋铭黄(1877~1940,后为高夫人)任刺绣班教师。该校又设滨华绣品陈列馆,陈列广绣精品,其中的孔子立像精致无比,不见针眼,形象栩栩如生。民国初,宋铭黄随高剑父到上海,创办“上海女子刺绣院”,宋以高的花鸟画作为刺绣画稿,改进刺绣针法,被誉为“改革刺绣工艺的范本”。1920年,在“广东省第一回美术展览会”上,宋铭黄的刺绣作品参展,好评如潮。

清末民初时,广绣业行会“锦绣行”有会员1000多人。广绣名师辈出,早起有百岁是福陈球,门下弟子不少成为名师:四代相传专绣贡品的黄洪,能在两寸见方的贡品荷包上绣出种种花鸟,精致之极;能画能绣得周云笙,构图新颖、针法独特。还有许荣、许松、周德、朱苏等名师一批。

发展:1955年5月,广州市组建了由新滘区大塘乡19位绣花外工组成的刺绣供销生产合作社—第一刺绣社,两年后更名为新滘刺绣社。

1956年,广州刺绣业实现全行业合作化。

1957年,广州市工艺美术研究所成立,在配备绣工、设立实验工厂的同时,吸收一批美术学院的毕业生和美术专业人才从事绣稿的设计和绣制。

1965年,新滘刺绣社与其它刺绣社合作,抽出人员专门从事珠绣品生产,从来料加工逐步向出口外销发展。

1978年9月,新滘刺绣社转为合作工厂,1979年改名为广州珠绣品工艺厂。

陈少芳 陈少芳,世界非物质文化遗产——广绣唯一传承人。中国高级工艺美术师,中国工艺美术大师,中国刺绣研究委员会委员,中国刺绣专业委员会副主任委员,世界民间文艺家协会会员,广东省民族民间文化保护工程专家委员会委员,“广东省民间文化遗产抢救工程专家委员会”委员,广州市人民政府文史研究馆馆员。荣获第一届(亚太地区)民间艺术家最高奖“金飞鹰奖”终身成就荣誉称号。荣获“第一批国家级非物质文化遗产(广绣)项目代表性传...... 详细>>>

陈少芳 陈少芳,世界非物质文化遗产——广绣唯一传承人。中国高级工艺美术师,中国工艺美术大师,中国刺绣研究委员会委员,中国刺绣专业委员会副主任委员,世界民间文艺家协会会员,广东省民族民间文化保护工程专家委员会委员,“广东省民间文化遗产抢救工程专家委员会”委员,广州市人民政府文史研究馆馆员。荣获第一届(亚太地区)民间艺术家最高奖“金飞鹰奖”终身成就荣誉称号。荣获“第一批国家级非物质文化遗产(广绣)项目代表性传...... 详细>>>

榄核镇绿村村位于榄核镇中部,是番禺大沙田地区中土地肥沃的一个村,种植黑蔗(即黑皮果蔗)是全村农民农业收入的主要来源。全村总耕地面积2424亩,其中黑蔗面积1750亩,占全村耕地总面积的72%。2000年,种植黑蔗带来的经济收入达到

708万元,占绿村村农业总收入的62.6%。

绿村种植黑蔗有着悠久的历史,自从土地改革以来村民就已经种植黑蔗,当时是每家每户在自留地种植小量的黑蔗,面积只有60多亩。随着政策的引导、经济意识的提高,黑蔗种植逐步进入规模化生产,种植面积的扩大,种植技术的提高,产量的不断增加。种植面积由1984年的100亩,跃升到1985年的300多亩;1986年以后,黑蔗种植面积迅速扩大,到1990年已达到1200多亩。

为提高黑蔗种植的经济效益,增加农民收入,村干部想方设法扩大黑蔗的销售渠道,通过了解市场信息,掌握市场的动态,引导发动农户组织北运专业队将村里种植的黑蔗运往上海、郑州等地销售。同时,积极指导群众从生产技术上严把质量关,在用药时结合虫期发生使用无公害农药,在施肥上根据土壤地力的情况因地制宜实施配方施肥等。

经过多年的努力,绿村黑蔗形成了自身的特色,主要特点有:表皮黑而油润无虫节,蔗身高而挺直,节与节之间疏而有序,肉质脆而甘甜。由于质量好而得到了销售市场的认同,销售价格一般比邻近镇、村的黑蔗高3—5元/担,从而增强了农户种植黑蔗的信心。本村黑蔗面积由90年1200多亩大幅度增加至2000年1750亩,年亩产量也由1990只有5—6吨提高到2000年7-8吨,北运队伍由1990年的2个专业队增加到目前的6个专业队。

绿村黑蔗以连片规模的种植,优良的品质,加上畅通销售渠道,成为榄核镇农业的拳头产品之一。在近年黑蔗销售形势处于历史低谷的情况下,仍然能产销两旺,2000年更是取得产量、收入两大丰收,是农民增收致富的重要途径。

饮誉中外,并备受广州人欢迎的鸡仔饼,其创制完全出于偶然,是歪打正着。可见人类饮食文化的发展,同任何事物的发展一样,都是必然性与偶然性的统一,任何偶然的饮食文化现象中,都包含着饮食文化发展的某些必然趋向,岭南饮食也如此。把月饼料做成了鸡仔饼,在这偶发事件中体现的是饮食文化的发展以人们的创新精神为内在动力的必然性。