一. 西藏 昌都 类乌齐县 康巴的五采天衣

“我虽不是昌都人,昌都装饰我知道,昌都装饰要我讲,铜带环腰口琴吊;

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;”

康巴美,美在它的山水;

康巴美,美在它的传统文化;

康巴美,美在它的如五彩神衣般美妙的服装服饰文化;

康巴美,美在它的创造者——勤劳智慧的康巴人。

藏族人民自古生活在祖国大西南广阔的万里雪域高原上,他们就在世界屋脊上过着 “逐水草而居”的游牧和半收半农的生活。因而在服饰上有独特典型的雪域高原民族风格。由于地域和生活习惯的差异,藏区各地服饰于整体中也各具特色。一般来说,以拉萨、日喀则为中心的卫藏服饰雍容华贵,等级分明;甘青地区的安多服饰富丽堂皇,于统一中局部多变,而居住在藏区东部的康巴人的服装服饰则宽大粗犷、英武健美、豪气洒爽。

康巴,包栝西藏昌都,云南迪庆,青海玉树、果洛,四川甘孜、阿坝等地区,康巴服饰因小区域自然地理环境与地域文化之差异,形成了独具地方特色的康巴服饰习俗,俗称康装。它以其夸张的形制、明朗的色彩、古朴的纹饰、厚重的质地、多彩的款式、深邃的文化内涵,在藏族服装服饰艺术中独树一帜而令人耳目一新。 仅康巴地区的妇女服饰、在民间就有一首古老的民歌这样传唱赞美:

“我虽不是昌都人,昌都装饰我知道,昌都装饰要我讲,铜带环腰口琴吊;

我虽不是贡觉人,贡觉装饰我知道,贡觉装饰要我讲,项殊三串胸前抛;

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是霍柯人,霍柯装饰我知道,霍柯装饰要我讲,红绿带几绕满腰;

我是不是达多人,达多装饰我知道,达多装饰要我讲,红绳扎发围头绕;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;

我至不是巴塘人,巴塘装饰我知道,巴塘装饰要我讲,银丝缠发额前飘;

我虽不是盐井人,盐井装饰我知道,盐井装饰要我讲,头包风帕腰悬刀。

我至不是昌台人,昌台装饰我知道,昌台装饰要我讲,巴戈盘发宝光耀。”

康巴服饰文化的古老倩影

丰富多彩的康巴藏族服饰,具有悠久的历史和鲜明的民族特点,是居住在藏区东部的康巴人创造的一种独特的实用美术和文化艺术结晶,集中体现着它的创造者——藏族人民无穷的智慧、创造力、艺术修养和审美情趣。

独特的藏族服饰,对于生息、繁衍在世界屋脊的高原藏民族来说,具有特殊的意义。和所有民族传统文化一样,康巴藏族服装服饰的形成也经历了一个长期发展、演进、融会的漫长历史。

在距今4500年左右的西藏昌都卡若遗址中发现的新石器时代的装饰品约有50多件,有笄、磺、环、珠、项饰、镯、贝饰。牌饰和垂饰,质料则有石、玉、骨、贝等。装饰品大部分均磨制光滑,制造精细。这些远古先民创造的人体装饰物,从一开始就显示出它在材质、造型、纹饰、制作工艺等的多样丰富性和独特的区域性特征。

川、甘、青、新疆等地是历史上形成藏族部落和部落活动生息的地区,在接近青藏高原的哈密地区,发现的原始社会公墓出土的干尸,距今有约3000年的历史。古尸的服饰基本特征和康巴藏民族今天的服饰十分相似,如头发梳成许多条辫子,男尸往往头戴毡帽;身穿毛皮或皮革大衣、长皮裤、毛织品长袍;脚穿长统皮靴、靴筒外还有毛织带裹腿;腰间束袋,佩有小铜刀。女尸则身穿毛织品长袍,腰际束带,同时脚着长统皮靴,以毛织带裹腿。皮靴上还附以小件铜制装饰品,各色毛织物的色泽鲜艳。大多以红、绿、褐、黑等色彩组成的大小方格和彩条,非常美观大方。

在青海平安县古墓内出土的画像砖,内容有宴饮、甲骑、仙人、力士、神马等6种图案,其中宴欢人物一臂赤露,今日康巴藏族人仍保留着这种半着衣半裸臂的习俗。据此推断,可见早在公元前11世纪远古藏族先民的服饰习俗里,就已具备了现代康巴藏族服饰的基本结构特征。

据史载:“东女国,(康巴一带)皆披发,皮革制成鞋,其女王服青毛绫裙,下领衫,上披青袍,其袖委地,冬天穿羔裘衣服,饰以纹锦。”

在藏北发现的岩画中的人物形象亦有不少编发者或脑后“披发”长飘的形象,多数人物都着一种裙袍式的皮毛长衣,这些都与文献记载的当地地域及人文特征极为相似。

在青海乐都柳湾墓地还出土了一件彩陶靴,通高 11.6厘米,底长 14.3厘米,陶靴内空,靴为圆形,为夹砂红陶,表面施红色,并绘黑彩,靴帮与靴底衔接处向内凹曲,靴底前尖后方,靴筒绘对称双线回纹,靴饰双线带纹和三角纹,线条流畅,纹路清晰,造型与现代藏式统靴相似,说明早在3000年前的青铜时代,青藏高原的先民已经会制作和穿用具有高原地域特征能防寒保暖的长统靴子,并具备了装饰美化的造型审美能力。

吐蕃早期,藏族人的发型和面饰继承了原始社会的一些习俗。例如“赭面”就是指藏区北方草原牧民习惯用一种赭石色矿质(有资料说亦是一种动物血)涂擦面部,起到防晒、防冻、防风雪、护肤的作用,同时,美饰面容并兼颜宗教信仰色彩作用的习俗。吐蕃人以此俗为美,由于吐蕃时期疆域辽阔,各地区的服饰文化在形成发展过程中,广泛吸取和融合了青藏高原及其周边地区的文化优势,造成了各地区服饰的较大差异,其主要表现在藏区东北部东女,附国,党项等部落的服饰差异上。

二. 宁夏 固原 西吉县 金灿灿的小麦

固原小麦胚乳丰盛,麦粒皮厚、籽重、质量好,用它磨制的面粉粉质柔韧,尤其适合精制各种糕点和面条。固原人做面条的技术超群,擀、揪、拉、削、扯,样样在行。用小麦面粉炸制的馓子、油香等食品,金黄透亮,香脆可口,深得回族群众喜爱,是欢度“古尔邦节”、 “开斋节”等不可缺少的食品。汉族群众在定亲、送礼时也用小麦面粉蒸成大馒头,大馒头的顶端涂上红点,作为吉庆、祝福的象( 固原)

三. 新疆 伊犁 尼勒克县 伊宁的马鞍和首饰

伊犁是“天马”的故乡,与天马结缘的伊宁马鞍,也就随着“天马”而名震遐迩。伊宁马鞍的工艺程序多、要求高。它是由鞍架、皮具制作和雕刻、镶嵌等几道工艺组成。因此,必须由木匠、皮匠、银匠、铁匠、漆匠们共同制作而成。那翘首欲展的鸟头、色彩斑谰的绘画,镶嵌图饰,精巧的编带,各具风姿又浑然体,简直是件手工艺品。伊宁市首饰厂制作的各种首饰制品,其工艺独特严格,质量细腻、精美,共分手饰、耳饰、发饰、项饰、服饰五大类。品种造型繁多、美观、精巧,民族风味浓郁,艺术感强烈。

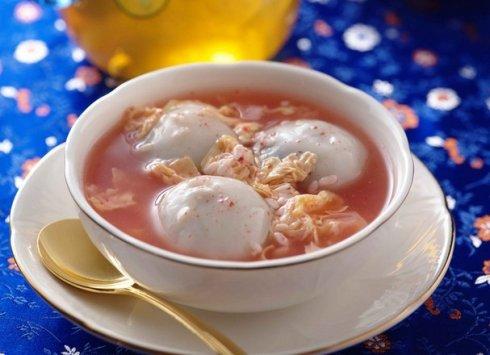

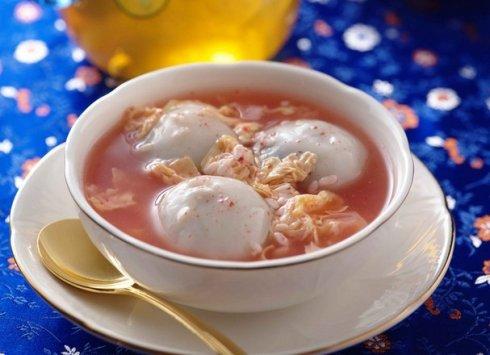

四. 台湾省 基隆 全家福的甜酒酿元宵

全家福的甜酒酿元宵完全是手工自制,在基隆非常知名。所谓的“酒酿”,是用白色的小糯米泡酒酿制而成,而全家福的酒酿,在香醇的酒味中还掺杂着淡淡的桂花香,尝起来酸酸甜甜的,再加上各式手工包馅元宵,就是一碗热乎乎的甜酒酿,此外,也可买生元宵回家自煮,惟冬至、元宵时节,可得事先预订,否则一颗难求。( 基隆)

五. 西藏 林芝 朗县 煺

煺

在盘子里放上适量的酥油、碎奶渣(稍加水捏紧)及碎红糖搅拌揉合制成称为“煺”的酥酪糕,此糕食之别有风味,乃是食用糌粑的最好伴料。

六. 内蒙古 阿拉善盟 额济纳旗 蒙古族的银饰品

蒙古族的银饰品

蒙古族的银饰品与其他民族一样,种类繁多,款式丰富,有着各自的图案形态和种类,在蒙古族佩饰中,有着非常重要的装饰作用,它天成一韵,构成了蒙古族银饰品朴素美观、繁复实用的民族民情,从纯真的纹样中,可以诠释和解读蒙古族佩饰的特点以及游牧民族文化的意韵和部落习俗,从中体察蒙古民族深远的文化内涵和生活情感。

蒙古民族酷爱装饰,银饰品也就成了他们美化生活的一部分。不论是高原,还是牧场,蒙古族群众佩戴银饰品都非常普遍,由于同一族属但部落不同,银饰品的种类、造型、图案和佩戴方式也各具特色,呈现出不同的寓意和讲究,文化内涵十分丰富,使其成为蒙古族佩饰中的亮点。一件小小的头簪、发钗、挂件常常就是一件信物,承载着人生美好的回忆和永久的纪念。

蒙古族自古以来就有对金银饰品的使用历史,在考古挖掘的匈奴墓中,就曾经出土过战国时期的银饰品。唐代是银饰品制作的繁盛期,品类多,分布也广。公元13世纪,成吉思汗结束了蒙古各部长达数年的纷争状况,加之与欧亚各国的贸易往来,蒙古地区日益成为金银的集散地,这为蒙古族银饰品的发展提供了有利的条件。到了元代后期,银饰品的制作逐渐商品化,从前只有富裕人家使用的银饰品,在民间也开始流行佩戴起来。与前期相比,这个时期的银饰品无论从内容图案,还是技术风格,都发生了较大的变化。同时银饰品的主题也逐渐增多,有花鸟鱼虫以及各种纹饰图案,还有诗情画意的词句,铸、刻、雕、焊技术等工艺也得到了较大的提高。而且设计新颖,造型美观,每件银饰品上都有吉祥寓意,堪称“图必有意,意必吉祥”。进入明代,银饰品的工艺有了很大的改进,除了官办的铸造局外,民间的银楼、银作坊也能制作和设计很多的银饰品。特别到了清代康熙、乾隆年间,由于经济的不断发展,银饰品的使用已不再是有钱人的专利了,不论贫富贵贱,女人戴银头饰、银首饰,男人腰垂银挂件已成时尚。蒙古族的银饰品,至今仍然保留了很多古老的图案和纹样。

七. 西藏 昌都 江达县 雪鸡

雪鸡

雪鸡鸡形目,雉科,鸟类,人们传说中美丽的凤凰就是雪鸡。雪鸡有四季更衣的本能,而且衣着华贵高雅,美丽无比,孔雀自愧不如、丹顶鹤望而却步。在公园里百鸟群聚中,它仿佛就是鸟类的王子。春天,雄鸟通体白色为主,杂棕紫色、银灰色;夏天羽毛为淡黄色、黑褐色,此时最象传说中的凤凰;秋天,又为棕黄粟色和银灰色,冬羽全身变成雪白色,雄雌大致相同,似乎哪一种鸟都无法和它这种本领相比。当然这种特有的珍稀灵性,是为了保护自己不受狼、虫、虎、豹侵袭,是一种物种天演的自然选择。

雪鸡和家鸡差不多,嘴的形状象鸡,雪鸡最美的是头上鸡冠两则竖起两条头翎,翎毛随着季节和场合的变化而变,冬日雪白,夏日金亮,在求偶时闪绿,要和敌手博斗时又鲜红无比,鸡冠高耸,造型似花,双眼斑谰闪目,美丽诱人,眼睫毛是白色,黄金色,眉毛青亮,有时又雪白,有时翠绿,时时变幻着奇异无比的光彩,显得亮丽迷人,人间有凤头之说,雪鸡的头真可谓天下一绝,不同时间,不同角度看都是一种美。

雪鸡另一绝是它的尾羽,比体长1/3,最长的有两根,中长和短的有8根,尾羽的色彩夏黄冬白,和全身变化基本一致。雪鸡在闲暇打扮之时,会使尾羽展放出和身体不同的色彩,如全身褐色之时,尾羽变绿,全身变成白色之时,尾羽发黄,尾羽不仅有装饰之效,还有起风时固定全身,转弯时调整飞行动作,求偶时飞翘、抖亮的功能。

它求偶时高雅文明,往往雄鸡围着雌鸡跳三圈舞,雌鸡无动于衷,还要唱上3支不同的歌,然后采两粒花籽给雌鸡,雌鸡接受,才唱着歌0,唱得歌儿动听悦耳,歌中带哨,哨中有妙,妙中又传情,世人有凤求凰之说即由此而来。雪鸡求偶0时勇猛无比,如有虎狼冲了美好的情场,雌雄飞上前,会啄瞎虎狼的眼睛。一般雪鸡求偶0时虎狼都不敢上前,稍后窥测,准备等雄雌0情尽力竭之时,才敢袭击。

雪鸡喜食松籽、花蕊、雪兔、雪鼠以及一些林间树丛的昆虫,择居性强,喜栖居在胡杨、山杨、雪岭云杉的树上,这些树都有梧桐树之美,一般的水曲柳、沙枣树、杏桃树它是不屑一顾的,所以人间有“没有梧桐树,引不来金凤凰”之说。

巴音郭楞的猎人们不猎杀雪鸡,他们认为是神鸟,一是会变换羽毛,二有凤头之美,三有择居之雅,有时猎人捉几只,供观赏之用是有的,雪鸡肉骨有暖胃补肾之功能,还是一味名贵的中药,雪鸡主要分布在天山、昆仑山、阿尔金山的高山丛林中,它似乎总是选择高处,那些地方虽然寒冷,但是它从不怕风雪严寒。

八. 西藏 昌都 贡觉县 膀香

昌都名土品主要有膀香、虫草、贝母、知母、雪莲、核桃、藏刀花鱼、编鱼及高原畜产品等.( 昌都)

九. 西藏 拉萨 城关区 补肾去湿泡酒

西藏药酒

功效:有助于祛风湿,疗风湿痹痛,肢体麻木,手足不遂,气血不足,身体赢瘦,心脾两虚,止咳平喘,痰湿咳喘以及阳痿,早泻滑精补肾壮阳,对肝肾不舒者有特大的效果。

配方:雪莲花、藏红花、灵芝、天麻、人参、红参、当参、西洋参、手掌参、鹿茸、鹿角胶(鹿血)、金樱子、雪猪脚、海马、海龙、海燕、海五星、锁阳、双肾子、肉苁蓉等四十多种名贵药材配制而成。

用法:用5至8斤白酒泡15天左右便可服用。

用量:较重者二小杯,轻者一杯便可。若酒减至一半后,加入同样的白酒效果更佳。

十. 西藏 阿里 改则县 吐巴

吐巴

可谓藏族的团圆饭,一般在腊月二十九享用,类似于内地的饺子。有些面团吐巴里会包有石子、辣椒、木炭、毛线等。每一样都有特定的含义,石子表示在新的一年里心肠硬,毛线表示心肠软,木炭表示心肠黑,辣椒表示嘴如刀。这是一种饮食娱乐,无论谁吃到什么,都必须即席吐出,于是在哄堂大笑中,节日的气氛也就愈热闹起来。

大部分藏族日食三餐。藏族食用牛、羊肉讲究新鲜,民间吃肉时不用筷子,而是将大块肉盛入盘中,用刀子割食。牛、羊血则加碎牛羊肉灌入牛、羊的小肠中制成血肠。肉类的储存多用风干法。一般在入冬后宰杀的牛、羊肉一时食用不了,多切成条块,挂在通风之处,使其风干。冬季制作风干肉既可防腐,又可使肉中的血水冻附,能保持风干肉的新鲜色味