一. 北京市 东城区 北京面人

面人也称面塑,是一种制作简单但艺术性很高的民间工艺品。它先是用面粉、糯米粉为主要原料,再加上色彩、石蜡、蜂蜜等成分,经过防裂防霉处理,制成柔软的各色面团。21目,捏面艺人根据所需,用这些面团在手中几经捏、搓、揉、掀,用小竹刀灵15地点、切、刻、划,塑成身、手、头面,披上发饰和衣裳,顷刻之间,各种各样的艺术形象便脱手而成,有婀娜多姿、衣裙飘逸的美女,有天真烂漫的儿童,有各种神话故事、戏剧中的角色和历史人物。

这些活灵活现的面人放在精致的玻璃框内,就成为人们喜爱的工艺美术品。

面人体积小,便于捂带,又经久不霉、不裂、不变形、不褪色,因此为旅游者所喜爱,也是馈赠亲友的佳品。外国旅游者在参观面人制作时,都为艺人娴熟的技艺、千姿百态且栩栩如生的人物形象所倾倒,称北京面人为"中国的雕塑艺术"。

二. 北京市 平谷区 北京大磨盘柿

北京郊区盛产柿子,品种也很多,但最有名气的要数大磨盘柿,属于北京。这种柿子个头大,一般重250克左右,大的一只就有500克。大磨盘柿味美适口,营养丰富。还具有降血压、止血、润肠等功效。

三. 北京市 朝阳区 北京绢花

北京绢花,古时称“头饰花”,源始于唐代,距今已有1000多年历史。相传,唐玄宗李隆基的宠妃?杨贵妃左鬓角上有块伤疤,每天都要让宫女们采摘鲜花戴在鬓角上。但是,到了冬天,鲜花调谢。一个心灵手巧的宫女用棱、绸作成假花献给贵妃。后来,这种“头饰花”传到民间,盛行一时,逐步发展成独具风格的手工艺品“绢花”。

北京绢花以造型优美,做工精细,色泽悦目,谐调、柔润,形象逼真而名扬中外。清代,北京著名艺人制作的绢花曾在巴拿马万国博览会上获奖。如今品种已由原来的几十种发展到2000多种,有戏剧花、花纤、花篮、盆景等。

四. 北京市 朝阳区 北京油鸡

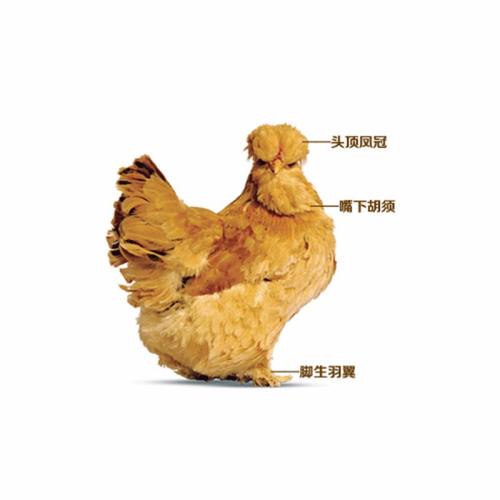

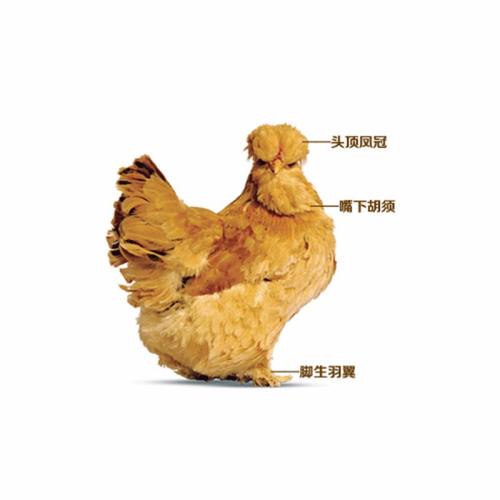

北京油鸡是北京地区特有的地方优良品种,距今已有300余年。原产地在北京城北侧安定门和德胜门外的近郊一带,以朝阳区所属的大屯和洼里两个乡最为集中。北京油鸡是一个优良的肉蛋兼用型地方鸡种。具特殊的外貌(即凤头、毛腿和胡子嘴),肉质细致,肉味鲜美,蛋质佳良,生活力强和遗传性稳定等特性。

北京油鸡体躯中等,羽色美观,主要为赤褐色和黄色羽色。赤褐色者体型较小,黄色者体型大。雏鸡绒毛呈淡黄或土黄色。冠羽、胫羽、髯羽也很明显,很惹人喜爱。成年鸡羽毛厚而蓬松。公鸡羽毛色泽鲜艳光亮,头部高昂,尾羽多为黑色。母鸡头、尾微翘,胫略短,体态墩实。北京油鸡羽毛较其他鸡种特殊,具有冠羽和胫羽,有的个体还有趾羽。不少个体下颌或颊部有髯须,故称为“三羽”(凤头、毛腿和胡子嘴),这就是北京油鸡的主要外貌特征。

北京油鸡的生长速度缓慢。屠体皮肤微黄,紧凑丰满,肌间脂肪分布良好、肉质细腻,肉味鲜美。其初生重为38.4g, 4周龄重为220g,8周龄重为549.1g12周龄重为959.7g,16周龄重为1228.7g,20周龄的公鸡为1500g、母鸡为1200g。

北京油鸡开产日龄170天,种蛋受精率95%,受精蛋孵化率90%,雏鸡成活率97%,雏鸡死亡率2%,年产蛋量120枚,蛋重54g,蛋壳颜色为淡褐色,部分个体有抱窝性。

北京油鸡外形独特,生活力强,遗传性能稳定,鸡肉品质和蛋质优良,是我国一个非常珍贵的地方鸡种,具有良好的开发应用前景。

五. 北京市 东来顺

东来顺饭庄是北京饮食业老字号中享有盛誉的一个历史名店。在过去的一百年,东来顺的清真菜肴作为京华菜系的一个重要分支,它的创立、发展和不断丰富,曾经对弘扬中华民族饮食文化,延续、创新、发展京华菜系做出过贡献,产生过影响。东来顺的品牌,历经百年苍桑的打造,如今已成为京华饮食菜系中的标志性品牌和享誉海内外的“中国驰名商标”。1903年,伴随着北京开辟最早、名声最大的东安市场的出现,东来顺饭庄的创始人丁德山兄弟,手推小车、带着木案和几个板凳来到东安市场北门,摆摊叫卖清真小吃豆汁、扒糕,迈出了艰苦创业的第一步。几年后,丁氏兄弟立铺挂牌,“东来顺”由此得名。铺名先是叫“东来顺粥铺”,规模不大,只是一间小木棚,经营品种为豆汁、杂面、馅饼、羊杂。1912年,东安市场失火,木棚被焚。市场重建后,丁德山在原处建起三间瓦房,改招牌为“东来顺羊肉馆”,开始经营涮肉。丁德山以诚信为本,讲求货真价实,又善于学习借鉴别人的经营之道和制作技艺,所以,没出几年,东来顺的涮羊肉便与当时闻名京城的“正阳楼”齐名。到了上个世纪二十年代,东来顺改良了涮羊肉的火锅等器具,并以选料精、加工细、佐料全、火力旺的独到之外,一越而成为京城涮羊肉之冠。从此,东来顺便一发不可收,不仅盖起高楼雅间,经营品种也不断扩大发展,形成了集爆、烤、炒、涮于一体的清真系列菜肴,在川、鲁、湘、粤菜系林立的京城,独树一帜,成为北京著名的老字号。

六. 北京市 西城区 老北京面茶

老北京面茶是北京市的特色小吃。面茶在北京小吃中,一般在下午售卖。有诗云:“午梦初醒热面茶,干姜麻酱总须加。”喝面茶很讲究吃法,吃时不用筷、勺等餐具,而是一手端碗沿着碗边转圈喝,非老北京人恐怕无此吃法。

面茶不是茶汤,是黍子面或小米面煮成的糊状物,表面淋上芝麻酱,芝麻酱要提起来拉成丝状转着圈地浇在面茶上。味道另说,讲究的是喝它的方法。老北京讲究喝面茶不用勺不用筷,而是要一手拿碗,先把嘴巴拢起,贴着碗边,转着圈喝,面茶很烫,其实用吸溜更加恰当。碗里的面茶和麻酱一起流到碗边再入口中,每一口都是既有麻酱又是面茶,要的就是这种感觉,这种味道。这绝对是门艺术,非老北京人不可了。我去喝过那么多次,没一次见到有这么喝的,全都是人手一勺。看来这门艺术,快要绝迹了。

过去的面茶,一般是下午卖下午吃的:“午梦初醒热面茶,干姜麻酱总须加”。如今不用受时间的限制,想什么时候吃,都能热热乎乎地来上一碗,我觉得,反而是早晨更适合吃。

七. 北京市 延庆区 北京炒肝

北京炒肝是北京特色风味小吃。具有汤汁油亮酱红,肝香肠肥,味浓不腻,稀而不澥的特色。北京炒肝历史悠久,是由宋代民间食品“熬肝”和“炒肺”发展而来,清朝同治年间,会仙居以不勾芡方法制售,当时京城曾流传“炒肝不勾芡——心熬肺”的歇后语。吃炒肝时应就着小包子沿碗周围抿食。清代炒肝的制售者有铺面和肩挑两种。北京天兴居制作的炒肝,1997年12月被中国烹饪协会授予首届全国中华名小吃称号。

清代炒肝的制售者有铺面和肩挑两种。铺面者首推前门外的会仙居。北京天兴居制作的炒肝,1997年12月被中国烹饪协会授予首届全国中华名小吃称号。炒肝本是由会仙居刘氏兄弟所创制。刘氏兄弟哥仨,起先经营白水杂碎,但时间一长买卖并不景气;哥仨商量着如何改进白水杂碎的做法。恰好当时《北京新报》的主持人杨曼青常常光顾北京小吃店,与刘氏兄弟很熟,知道他们的想法后,便给他们出主意:你们把白水杂碎的心肺去掉,加上酱色后勾芡,名字可不能叫烩肥肠,就叫炒肝,这样或许能吸引人。如果有人问为什么叫炒肝,你们就说肝炒过。

哥仨一听甚好,依言而行。哥仨把鲜肥的猪肠用碱、盐浸泡揉搓,然后用清水加醋洗净,用文火炖;肠子烂熟之后切成小段,鲜猪肝则片成柳叶状的条儿。接着准备作料,作料也十分讲究。先将食熬热,把大料炸透后放入生蒜,在蒜变黄时放入黄酱炒好,蒜酱便做好了。此外还要熬上好的口蘑汤备用。作料备好后,就可制作炒肝了。先将切好的熟肠段放入沸汤中,然后放入蒜酱、葱花、姜末和口蘑汤,之后放入切好的生猪肝,马上勾芡,最后撒上蒜泥,炒肝就做好了。汤汗晶莹透亮,猪肠肥滑软烂,肝嫩鲜香,清淡不腻,醇厚味美,炒肝不愧为京城小吃中的佼佼者。

八. 北京市 怀柔 炸肉火烧

炸肉火烧是老北京人最喜欢的一种小吃。在制法上,回民和汉民有别,馅料不同,各具特色。清真肉火烧以烫面为皮,以折边、抻长后盘为圆形;而汉民则不用烫面,包馅后呈桃形,再按成扁圆形。炸肉火烧的特色:色泽深黄,皮酥馅肥,葱香味浓郁。

九. 北京市 怀柔 清炒鳝鱼

清炒鳝鱼

清炒鳝鱼丝加香菜末,比其他有鳞鱼别具风味。“软肚加粉”,系用巨鳝白肚切丝,加粉条炒成。北方饭馆一向不做鳝菜,江苏、四川、贵州等饭馆擅长做鳝菜,仔细品题,江苏馆的苏沪馆和淮扬馆又不同,五芳斋、玉华台的鳝菜味在众馆之上。

十. 北京市 朝阳区 北京酱黄瓜

选顶花带刺鲜黄瓜,洗净入缸。一层黄瓜一层盐,上面压重石。连续1周每天翻缸1次,1-2周就可腌好。将腌好的黄瓜取出,放入清水中浸泡5小时以上,中间换水2次。然后取出稍压水分,装进布袋,放入黄酱中腌制,每天早中、晚各打扒1次。春、冬季5天出缸,夏、秋季3天出缸。出缸后沥干酱汁,放入面酱中继续腌制,每天早、中、晚各打扒1次。春、冬季5天出缸,夏、秋季4天出缸。脆中带甜,盐中有味,百吃不厌。