阎庄镇是豫西花生种植大镇,全乡花生种植面积15000亩,年产花生2226吨,从事花生收购、加工的企事业达100多家,花生畅销省内外,成为知名品牌。

2008年,钧瓷烧制技艺入选国家非物质文化遗产名录。

钧窑的故乡在今河南省禹州市,以市辖的神垕镇一带的窑厂最为集中和著名,[2]禹州市境内发现古钧窑址147处,经专家认定历史上不同朝代的窑炉就有260多座。

禹州的钧瓷,被称为“国宝”、“瑰宝”。钧窑是我国宋代的五大名窑之一,它的主要贡献在于烧制成艳丽绝伦的红釉钧瓷,从而开创了铜红釉之先河,改变了以前中国高温颜色釉只有黑釉和青釉的局面,开拓了新的艺术境界,钧瓷是因宋徽宗时期曾在近禹州市内古钧台附近设置官窑专门烧制御用瓷而得名。

各朝代特点

在陶瓷烧造史上,传统的观点是始于唐盛于宋。禹州钧瓷同样始于唐盛于宋。这符合历史事实,但青瓷开始更早。因为青瓷是花瓷、钧瓷的前身,禹州根据出土实物可以推出新结论:青瓷始于隋盛于唐,花瓷、钧瓷始于唐盛于宋,这一论断会更准确一些。

在禹州,文物管理所以及民间收藏唐代花瓷的数量较多,花瓷的产生为钧瓷的诞生做了前期基础工作。花瓷是在天目黑釉上零星施加一些或蓝或白或褐色釉料,烧窑时这些零星的釉上釉就会产生窑变,向器物底部流动,产生一些或蓝或白或黄或褐色斑点,使釉色有了变化。其实,这些变化既有人为的痕迹,又有自然窑变的成分。人们称这种由青瓷演变而来的瓷为花瓷,有人称之为“唐钧”。的确,这种瓷是钧瓷的前身,没有花瓷上的窑变斑点的启发,窑匠们就难以想到整体上的窑变。这是一种灵感启迪的作用,因而禹州艺人有了一个了不起的重大发明——钧瓷窑变。唐代钧釉是在黑色釉上点缀有大块的蓝白釉斑,或在蓝白釉上点缀有大片的黑色釉斑,也有在黑釉上全施蓝白釉,其釉色变化黑白蓝相间,黑里1,活泼多变,主要以铁为着色剂,这种釉瓷古人称之为“花瓷”。

宋代钧釉,窑变单色釉,其釉色是在唐钧的基础上发展起来的,钧瓷窑工除去在唐钧釉中的黑色成分,取其蓝白色,追求一种雅致如玉的效果,釉的基本色调为天青色,其窑变色深者为天蓝,淡者为月白;窑变花釉,其釉色特点是在青蓝色釉面上点涂紫红色斑块,烧成后犹如在蓝天上出现的彩霞那样美丽灿烂。

元代钧釉多数为窑变彩斑釉,少数为窑变单色釉,但是青蓝色釉面没有宋钧那样的滋润,相对而言比较粗放且流动性稍大,有紫红色斑块的也没有宋钧那样的层次分明和韵味十足,而稍显呆板,但由于青与红二色协调相比,也不失为一种装饰性很强的窑变釉。

清代钧釉,由于 月牙白钧瓷

月牙白钧瓷(2张)历史原因,钧瓷至明代已经断烧,到了晚清钧瓷又开始恢复,当时主要用风箱小蓝碳窑烧制,所谓的“炉钧”。炉钧釉是一种特殊的钧釉,与前代相比,釉内溶剂成分较多,故釉高温下流动性较大,冷却时容易析晶,所形成的窑变效果很奇特,釉色有朱砂红、天青、天蓝带各种紫等。

如何鉴别

古钧窑的鉴定分四个方面内容:一是辩真伪,二是断时代,三是定窑口,四是估价值。

古钧窑鉴别注意以下几点:

1、看胎质,钧窑由于是用还原焰烧成的,因此,无釉的胎质表面(主要是器物足部)一般呈酱黄色。

2、看造型,钧瓷的造型明代以前多为生活用品,具有明显的时代特征。

3、看工艺,古钧瓷制作为手工成型,诸窑是手拉坯和印坯。

4、看釉色,从时代特征看,钧瓷的不同时代有不同的釉色,如唐代是黑釉蓝斑,宋代的紫红花釉,宋元两代的天青、天蓝、月白釉等。

5、看底足,宋代官钧窑底足一般抹有芝麻酱色釉或较稀薄的青白釉。

钧瓷生产自古有“七十二道工序”之说,主要是讲其生产工艺复杂。如以现代生产工序划分,钧瓷生产一般需要经过原材料加工、造型设计、制模、成形、素烧、釉烧、检选八大工序。

钧瓷生产工序多,烧制不易。从选料到烧成产品,其间要经过数十道生产工序,无论哪道工序稍有不慎,即便是小小的差错也会造成前功尽弃,这也是钧瓷珍品率极低的原因。综其大略,钧瓷生产一般需要经过如下几道大的工序:

原材料加工

⑴选料。在矿区寻找性能可靠,质量稳定,宜于钧瓷产生窑变的原材料,并精心进行挑选。

⑵把原材料进行必要的处理。瓷土堆放于露天料场,进行长期的、循环不断的风吹、日晒、雨淋、冰冻,使其风化润酥,改善性能。矿石料需入轮碾进行粗碎,成砂粒状或粉状。有的需遮阴、防雨、防尘等。

⑶细磨。把各种原料按配比装入球磨机中转动,成为符合质量要求的泥料或釉料。

造型设计

钧瓷传统造型以盘、钵、碗、炉、花盆等器皿为主,追求端庄大气、质朴自然的艺术风格。现代钧瓷在传承传统的基础上,进行了大胆改革,加入了现代美学元素,开创了钧瓷艺术新的表现领域。钧瓷造型有传统器皿类、人物类、动物类、异型类几大类别,形成了器皿系列、动物系列、人物系列、文具系列、茶具系列、飞禽系列、实用品系列等上百个造型系列,上千个品种。

制模

把造好型的模子翻制成模型。模型材料古代用泥,翻制成后素烧成模,可用于脱坯成形。现代普遍用石膏粉加水调制成浆,使其凝固而成模。石膏模既可用于注浆成形,也可用于脱坯成形。素烧泥模和石膏模的相同点是都具有一定的强度和吸水性,可反复多次使用。模型一般为内空型,其内壁的形状即为坯体的外形。

成形

根据产品的种类和不同需要,一般成形有注浆成形、拉坯成形、脱坯成形等几种方法。

⑴注浆成形:把泥浆注入石膏模型中,待有一定厚度后把多余的泥浆倒出,少顷打开模型即可取出成形的坯体。

⑵拉坯成形:在转动的1上放一泥团,用手拉制成各种圆形的坯体。为主要传统成型方法之一。

⑶脱坯成形:又称印坯成形,把泥料拍打成泥片,紧贴在模型内壁压实,对接成形。脱大瓶时须把泥搓成泥条置于模型内,并拍打成合适厚度的坯体,连续不断地重复这种过程,逐渐扩展坯体,直至最后把整个大瓶脱成。

⑷徒手成型:是指用手工捏制、雕塑等手法进行成型的方法,一般用于小件或异型器皿的制作。

施釉

⑴素烧:把经过成形后的精坯,不上釉先烧一次,温度在900℃~950℃,以增加坯体的强度和吸水性,利于上釉操作。

⑵上釉:把经过素烧后的素胎,采用涮釉、浸釉、浇釉、刷釉等方法进行上釉,使素胎表面附着一层具有合适厚度的釉浆。

烧制

经过上釉的釉坯,入窑进行烧成,也就釉烧。温度一般在1280℃~1300℃。古代宋钧官窑采用柴烧,新中国成立后恢复钧瓷生产时采用煤烧,1994年以后则普遍采用气烧,直到任星航恢复柴烧工艺后,宋代的制钧烧成秘密才得才破解。钧瓷烧成时由于温度、气氛以及气候等的影响,使烧成后的产品具有色彩斑斓、变化万千的窑变效果。

出窑

对烧成后的产品,按照钧瓷技师标准进行检选和分级。合格品一般有正品、精品、珍品等几个级别。正品没有缺陷或缺陷极小,窑变效果一般;精品没有任何缺陷,有一定的窑变效果;珍品则是精品中的佼佼者,窑变效果丰富独特。窑变效果包括钧瓷产品釉面的色彩、斑点、纹理、开片及自然图画、意境等。

风格特征

柴烧钧瓷柴烧钧瓷窑炉特别是宋代双乳状钧瓷窑炉,双火煻增加火网面积,双火口轮流添柴,有利于在烧成过程中炉温平稳上升。柴燃烧快,燃尽后灰烬即落入灰坑,所以火煻内没有很厚的燃烧层。勤、快、少的添柴烧制方法也为炉温的平稳上升提供了有利条件。柴燃烧时火苗长,火焰柔和,所产生的一氧化碳气氛浓淡适宜,为釉料中的铜元素还原成色营造了良好的环境。所以柴窑制品釉色相互渗化过渡自然,呈现出清丽淡雅、俊秀飘逸的艺术风格,这也是使作品最接近宋代钧瓷艺术效果的一种烧成工艺。

煤烧钧瓷煤烧钧瓷窑炉有倒烟、直烟、平烟等多种类型,内部结构和烧成原理基本相同,只不过烟道出口所处的位置不同。煤燃烧时间长,不易烧尽,容易形成较厚的燃烧层。在下渣松动燃烧层时往往会引起窑温骤升。煤所产生的热量相对较大,火势猛烈,在不同阶段所产生的一氧化碳气氛浓度差别较大,这些客观条件在合理烧成制度的控制下,为窑变效果的形成提供了先决条件。釉汁在高温下的流动受窑温起伏和一氧化碳气氛浓淡的制约,也就容易出现曲线变化和色彩交融。煤窑制品具有热烈奔放、生气勃发的艺术风格。釉面容易出现山水画面活霞彩纷飞的艺术效果。

清代炉窑以碳作燃料,这里的碳指未燃尽的煤渣,俗称“蓝碳”,所以广意上讲也属于煤烧钧瓷一类。炉窑一次之烧一件产品,一次添加燃料烧成,用风箱通风控制窑温。这种独特的烧成方法和特殊的燃料,使炉内一氧化碳气氛相对较淡,不利于铜元素呈色。所以炉窑制品以天青、月白类单色居多。这也就形成了自然恬淡、质朴无华的艺术风格。

气烧钧瓷液化气钧瓷窑炉所用的液化气或天然气,纯净、少杂质,燃烧完全。火苗由喷火口控制,喷火口的大小多少都在人的掌控之中,是最容易操作的钧瓷窑炉。炉火的纯净,升温曲线的平和,为釉面的平稳呈色提供了空间。气窑制品一般都鲜艳明亮、色彩秀丽。在合理的烧成制度下也能产生丰富多彩、品味高雅的艺术效果。

简而言之,柴窑制品清新俊逸、秀丽典雅;煤窑制品热烈奔放,画面宏伟;碳窑制品质朴自然,恬淡无华;气窑制品釉层鲜亮,明丽浅艳。这里所说的是一般现象,在烧成制度的调节下,某种窑炉由于客观因素的改变,制品也有可能出现其他风格。

唐庄白莲是社旗县唐庄乡独具地方特色的优质蔬菜品种,也是南阳市八大名优之一。因其“藕断丝不连,隔夜不变色,皮薄质脆,洁白无渣”而芳名远播。在当地的种植历史源于宋,盛于清光绪年间,流传至今,其传统种植方法被列入《中国蔬菜志》。据河南省科学院生物研究所化验表明:唐庄白莲十七种氨基酸总量高于其他品种,达1464MG/100G,其中七种人体必需的氨基酸,除—种相等外,六种高于外地品种。史书记载,慈禧掌权时期,曾被列为御用膳食佳品。

社旗县国强白莲专业合作社成立于2008年10月,由老村支部书记周国强牵头,现任支部书记李德军支持并任理事会成员,从事白莲的种植、加工和销售,注册资金95万元,现有社员52户,连片种植唐庄优质白莲200多亩。

唐庄白莲已通过国家有机食品认证,并被认定为全国农1动会指定产品,合作社被评为南阳市优秀农民专业合作社30强。合作社白莲生产采取统一种植、统一管理和统一经营的模式,从选种、莲田整治、灌溉、施肥、病虫害防治、采收、包装等各个环节都严格按有机产品生产操作规程进行,环环把关,严格监督,在生产过程中不使用任何化学合成剂、农药、化肥等,并有农事记录。目前,唐庄白莲品牌效应逐步显现,在本地周边县市十分畅销,并远销北京、上海、深圳等地,价格高出本地一倍,市场前景十分广阔,成为我乡支柱产业的一朵奇葩。

据传1923年前后,马坡村村民李鸭子到孟津赶集,他看到商家在搭帐子固定四角时,用一种铲子戳洞扎杆,这种工具既锋利又能把土带出来,受此启发,他将之加以改进后,打造出用来盗墓的铲子,由于这种铲子首先在洛阳地区使用,人们遂称之为“洛阳铲”。

洛阳铲为半圆形的铲子,由铲头、铁把、蜡杆、绳子等组成。随着盗墓经验的积累,一些盗墓贼逐渐掌握了辨别土色土质的能力,他们利用洛阳铲插入土层带上来的泥土,对土壤结构、颜色和包含物进行简单分析判断后,就可确定地下有无古墓。洛阳铲制作工艺复杂,制造一把小铲只能手工打制,整个过程需要经过制坯、煅烧、热处理、成型、磨刃等近20道工序。随着时代发展,新铲在旧铲的基础上进行了改进,铲头后部接的木杆改用螺纹钢管,半米上下,可层层相套,随意延长,平时拆、装和携带都十分方便。

洛阳铲发明后不久,就引起了考古学家的兴趣和重视,著名的考古学家卫聚贤在1928年编写的《中国考古学》一书中,开始将洛阳铲在考古界进行推广。考古工作者使用的洛阳铲,被称为探铲。中国著名的殷墟、偃师商城等一座座古城址的发掘中,洛阳铲都发挥了重要作用。如今,洛阳铲已成为考古工作者的利器,学会使用洛阳铲来辨别土质,是每一名考古工作者需要掌握的基本功,洛阳铲已成为了中国考古钻探工具的象征。

神奇的洛阳铲还是建筑业必不可少的工具,它能为工人准确地打出各种尺寸的探孔,再灌注水泥和钢筋,形成坚固的灌注桩,支撑着各种各样的建筑以及公路、铁路的路基。洛阳铲一个著名的记录是:洛阳探工用洛阳铲为宜洛煤矿成功地打过百米深孔。当然,洛阳铲也不是万能的,一般的砖、瓦可以穿过,但遇到石块就无法穿过了,因此,洛阳铲比较适合土层深厚的平原地区。

“洛阳铲”是考古工作中用来探测地下古墓位置,基建中用来探测地层的一种轻便的探测工具。其构造有二种:一种为下端只具有一个瓦状的铲头,弧度约成半圆,直径7厘米左右,铲头长10—20厘米,铲的后端稍厚,前端为半月形铲刃;铲肩上有铁柄,上端有筒状铲裤,可安装木把,总长近三米;木把上可刻上尺寸,随时检查探测深度。另一种铲的上部与第一种基本相同,只是把铲刃前端改进成合抱形式,称为套铲。“洛阳铲”操作方便,少伤地层,成本低。工作效率高,具有从地下含出“原本”的功能。由于“洛阳铲”是在洛阳创造的,又首先被洛阳地区采用,因而得名。

从元、明至今,全国各地药商纷至沓来,收购嵩县柴胡,有些向外出口,使其在国内外享有一定盛誉。嵩县柴胡耐寒耐旱,适宜在600-800米海拔高度浅山区较干燥的山坡、林缘、林中隙地、草丛及沟旁生长,比较理想的土壤为壤土、沙质壤土或腐殖土。

嵩县地处丘陵山区,气候暖和,适宜多种药材生长。据有关部门在嵩县进行药材资源普查表明,该地药材种类达1162种,已进入市场的就有364种。

为开发利用当地药材资源,1980年嵩县野生柴胡列入科研项目,对其特性、育苗、播种、管理、采收、加工进行了一系列研究。至1983年试种成功起,先后获河南省科技成果三等奖,洛阳市科技成果一等奖。目前,嵩县柴胡面积已发展到3900多亩,年产量达1000吨以上。

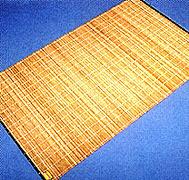

洛宁竹帘,始于明清,建国后畅销河南、河北、陕西、新疆等省,一九七四年开始外贸出口五百片,一九八四年增到七万片,一九八五年达十多万片。日商、美商、加拿大商人争相订购。天津竹帘总公司誉称洛宁竹帘为王牌,提出要全部包销。

全县从事竹帘制作者二千余人,多数技艺精湛。年产十五万片。品种有门帘、窗帘和楼房走廊地垫帘。规格视其用途而定,短则数尺,长则数丈。花样有燕形、曲线形、直线形、满天星形,编织者经过精心设计,用竹节巧作安排,制成各种优美图案。其中燕帘:利用竹子的碧绿(底色)与竹节淡黄的自然色彩,构成一幅幅“碧群燕图”,清幽高雅,引人入胜,已引起国内外商人的极大兴趣。一九八五年联合国专家组和日本商人,先后对洛宁竹林和竹帘编织重点村、户进行考察后,均给予极高评价,并一再恳求对其提供更多的竹帘商品。