一. 河北省 廊坊 大城县 薛家窝头

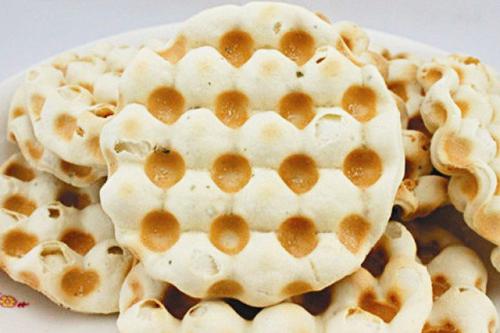

薛家窝头是河北省廊坊市大城县里坦镇的。里坦薛家窝头属百年传统、宫廷贡品。以精湛的工艺,独特的选材配方制做的薛家窝头,因清香四溢,绵甜可口而远近驰名。

清朝道光年间,河北省大城县里坦(古)镇,薛氏独辟蹊径,制做窝头。以其精湛的工艺,独特的选材配方,制做的薛家窝头,清香四溢,绵甜可口而远近驰名。光绪末年,太监总管李莲英(大城籍人),把薛家窝头作为贡品送给慈嬉太后,慈嬉品尝后,大悦,称之为“黄金塔”,并亲书匾额赐给薛家。此事在大城一带广为流传并有史记载。

薛家窝头,是根据中国古医学,医食同源的原理, 以糜子米、 大黄豆为主要原料,辅以其它配料,属纯天然绿色食品。含多种对人体有益的微量元素、高蛋白、低脂肪、低糖份、粗纤维、细口感。食用后有降低血脂、胆固醇、高血压及防治糖尿病的作用,经常食用能调节人的中枢神经及新陈代谢机能。其营养价值和保健作用是一般面食难以相比的。

里坦薛家窝头的做法:

薛家窝头在原料采选上是很严格的,所用的黄豆和糜子,全部来自于无公害种植基地,手工精挑细选。先将大豆和糜子碾去皮,然后按照一定比例掺在一起,搅拌均匀,再上磨细磨。磨好的面,时间不能放的过久。在常温条件下,夏天要随磨随蒸,不能隔夜;冬天最多只能放置3天,否则蒸出的窝头就会变苦。

和面和抟制技术也十分讲究,面团(俗称剂子)要均匀,上下不能偏差5克。在捏抟时速度和用力都要均匀,捏成上尖下圆、内有一洞,侧看如宝塔的形状。蒸制火候也要掌握得恰到好处,稍有偏颇,就难以达到好的效果。刚出屉的窝头要色泽黄润,看似罩着一层透明的膜,光亮油润,气味清香,入口细腻爽滑才够标准。

如今在继承传统工艺的基础上,结合当代人的饮食口味及营养科学,薛家窝头大胆采用其他绿色新原料,不断的深入挖掘技艺,研究开发出了多系列的小窝头,不断满足了消费者对绿色健康的要求。

如今,里坦薛家窝头在继承传统的基础上,不断发扬光大,并取得国家生产制作工艺专利权。

二. 贵州省 黔东南州 黄平县 黄平革家蜡染

黄平的革家人,继承和发扬了传统的蜡染工艺,并使其成为革家妇女生活中不可缺少的一部分,革家妇女以蜡染做主要装饰,她们的头巾、围腰、窗帘、衣服、裙子、旅行包都是蜡染制成,伞套、枕巾、饭篮盖帕、床单、包袱、书包、桌布等也都使用蜡染;就连背孩子的背带也是染得精巧细致的蜡染,黄平革家蜡染“素有贵州东线旅游一枝花”的美称,长期以来,一直以它素雅大方,富于夸张的艺术形象受到国内外客商的青眯,黄平革家蜡染的图纹组合主要以线条、几何图形、民族信仰、图腾为主,更多的则是日常生活中接触的花、鸟、虫、鱼、兽,还有就是神话或民间传说,所有图纹都十分夸张,线条也极为古朴流畅。

革家蜡染的图形摆布十分奇特,有分头尾和上下为幅的画法,也有极其对称的平面画法,不同的画法就有不同的欣赏方式。如平面画法,就是在一块正方形的蜡画布上作画,无论里面画得如何繁杂精密,从任何一个方位欣赏都是一样对称,但画却各不相同,从左看象鱼,从右看象是虾,正着看却是蝴蝶,倒着看又恰如虫子,由于革家蜡染造型工整,而且生动简洁,加之制作者采用独特的勾、叉、旋、圆、点、线作装饰,素来以它独有的民族特色受到世人的喜爱。蜡染在革家聚居的地区世代相传,经过悠久的历史发展过程,革家人积累了丰富的蜡染制作经验,形成了独特的民族艺术风格,以其独树一帜屹立于世界民族艺术之林。 黄平的革家蜡染大体可以分为三大类:一类是革家群众,民间艺人和农村妇女自染自用的蜡染制品,这一类产品属于民间工艺品;另一类是工厂、作坊面向市场生产的蜡染产品,这一类产品属于工艺美术品;第三类是艺术家制作的纯属观赏型的艺术品。这三类蜡染同时并存,互相影响,争奇斗艳。这种复杂的、多元化的现象,在艺术界也是很少见的。 黄平革家蜡染,有着悠久的历史,在我国先秦两汉时期,革家蜡染便开始在史料0现,特别是明清以后,各地修志风兴起,革家蜡染这一民间工艺,更是频频被编入志书,从此,以其顽强的生命力生存下来。

古老的蜡染工艺在黄平革家被保留下来,一直流传到现在,应感谢作为创作者的革家妇女。是她们创作出了丰富多彩的蜡染图案。在黄平的重安、重兴及其他革家人聚居的村寨,妇女们都是制作蜡染的能手,蜡染是他们不可缺少的装饰品。在革家,姑娘从三四岁开始就跟着母亲学蜡染,七八岁就能开始动蜡刀制作了,尽管革家是一个没有文字的待识别民族,但他们的历史,除了在古歌古词中流传和刻制在银饰品上以外,余下的则是靠妇女用蜡染的形式蜡制在服饰上,所以有人说,革家妇女的服饰,实际就是一部民族的历史。革家蜡染的材料大都采用机织白布,也有采用民间自织品特别是用民间自织的白色土布。还有就是用绵绸、府绸的,革家蜡染防的染剂主要是蜂蜡,有时也掺和一些白蜡使用。蜂蜡是一种产自蜜蜂腹部蜡腺的分泌物,它不溶于水,但加温后可以溶化,利用它的这一特点可做蜡染的防染剂。蜡染的染料是蓝靛。黄平盛产蓝草,这是一种蓼科植物,七月开花,八月收割,把蓝草叶放在坑里发酵便成为蓝靛,黄平不少集镇上建有以蓝靛为染料的染坊,但也有把蓝靛买回家自己用染缸浸染的。 革家蜡染的绘制工具不是毛笔蘸蜡,因为这样做蜡容易冷却凝固,用的是铜制的画刀,这样用的目的,实际是为了便于保温。这种铜刀是用两片或多片形状相同的薄铜片组成,一端缚在木柄上,刀口微开而中间略空,以易于蘸蓄蜂蜡。为了绘制各种线条的需要,还有半圆形、三角形、斧形等蜡刀。

革家蜡染的制作方法和工艺流程分为点蜡和浸染两个步骤: 点蜡:先把白布平铺在一块平面光滑的正方形或长方形木板上,再把盛有蜂蜡的土陶碗放在火盆旁,用火盆里的火使蜡熔化,然后用蜡刀蘸蜡作画,俗称点蜡花,革家妇女点蜡花,一般没有固定图案,全凭想象点制,但他们最爱点画的是民族崇拜的太阳,以及革 家传说中的城堡,还有就是龙凤和本民族的日常生活习俗,一般的革家妇女则是想什么画什么,画什么嘴里还不停地唱着什么,往往是一首赞美飞鸟的山歌唱完,一只栩栩如生的小鸟也画成了。 浸染:把画好的蜡片放在蓝靛染缸里,一般要染三天,连续技术处理十多次后,煮沸水洗 ,脱蜡现图,染出来的布,未点蜡花的地方是蓝色底,点过蜡花的地方是白花图案。 黄平革家蜡染一般都是蓝、白间与桔黄色刺绣。在做成衣裙时,配上姑娘头上的射日红缨帽和箭形白银簪、贯首铠甲式披肩、加上形如盾牌的围腰、红黄相间的绑腿、一副独特的革家古装就出来了,而蓝白、红黄相间,甚是耀眼醒目、独特别致。

黄平革家蜡染生产全部是手工操作,到目前为止,仍然无法用机械化或自动化来代替。事实表明,用现代大工业的生产方式来发展蜡染艺术是行不通的,只能在生产大批量的蜡染式花布上具有优势。而作为民间工艺品和艺术品的蜡染,自古以来一直停留在手工操作上,导致蜡染制品制作周期长、数量少。然而,也恰恰因此使得蜡染制品珍贵和难得。随着社会发展,在革家人居住的黄平、凯里等地区,甚至在世界范围内,“蜡染艺术热”正在兴起,革家姑娘罗登英、廖德英等十余人曾多次被邀请到贵阳、上海、北京等地作蜡染艺术指导,并到美国、日本、香港等国家和地区作蜡染制作表演,当今国内和国际艺术市场对蜡染的需求量也在不断增大。黄平的革家人也看准这一时机,正欲依托本民族这一优势,做大做强蜡染文章。我们有理由相信,革家蜡染这一民族奇葩正受到越来越多的有识之士关注,正迎来前所未有的发展机遇。

三. 河北省 廊坊 大城县 薛家宫廷窝头

清朝道光年间,河北省大城县里坦镇薛家祖传一种独特的蒸制窝头的技术。薛家窝头,色泽金黄,味道纯正,香短期可口,营养丰富,在当地享有盛誉。

薛家窝头至今已有一百五十年的历史了。相传,清光绪年间,皇宫大太监李连英吃后称赞不已,他在回宫时带了些窝头。此后一直长盛不衰。

薛家窝头所用的原料是黄豆和糜子。制作时先将原料去皮,然后按照一定比例掺在一起,搅拌均匀,再磨成面子。去皮和磨面都要用石磨,而且磨好的面子,时间不能放的过长,一般地说,夏天要随磨随蒸,不能隔夜;冬天最多只能放置3天,否则蒸出的窝头就会变味。薛家窝头不仅在原料处理上要严格,蒸制技术也十分讲究。无论和面、团制、火候都要掌握得恰到好处,稍有偏颇,就难以得到好的效果。

有人认为薛家窝头关键在于配料,只要有了面子同样能蒸薛家的味道来,其实不然。1986年,一位在饭店工作了几十年的老师傅找到薛家师傅,说要蒸几个试试。薛师傅欣然同意。剂子做好后,两人在众人观视下同时在同一个锅里蒸。十多分钟后,窝头熟了。只见薛师傅蒸的窝头一律是金黄色,外面好象包了一层透明的膜,光亮滑润;而那位老师傅蒸的窝头却是青色的,而且外表粗糙,没有光泽。众人看后惊叹不已。

薛家窝头以其精湛的技艺、上乘的质量赢得了顾客,受到越来越多的人欢迎。外地客人来大城吃不上薛家窝头将是莫大遗憾。

百年传统、宫廷贡品―里坦薛家窝头。清朝道光年间,河北省大城县里坦(古)镇,薛氏独辟蹊径,制做窝头。以其精湛的工艺,独特的选材配方,制做的薛家窝头,清香四溢,绵甜可口而远近驰名。光绪末年,太监总管李莲英(大城籍人),把薛家窝头作为贡品送给慈嬉太后,慈嬉品尝后,大悦,称之为“黄金塔”,并亲书匾额赐给薛家。此事在大城一带广为流传并有史记载。薛家窝头,是根据中国古医学,医食同源的原理,以糜子米、大黄豆为主要原料,辅以其它配料,属纯天然绿色食品。含多种对人体有益的微量元素、高蛋白、低脂肪、低糖份、粗纤维、细口感。食用后有降低血脂、胆固醇、高血压及防治糖尿病的作用,经常食用能调节人的中枢神经及新陈代谢机能。其营养价值和保健作用是一般面食难以相比的。如今的薛家窝头,在继承传统的基础上,结合当代人的饮食口味及营养科学不断发扬光大,以臻炉火纯青之境地,得到许多国家领导人及海内外友人的品尝和赞许。现正逐步改进工艺,增加产量,使之成为各宾馆、饭店及城乡普通家庭餐桌上的理想面点,以实现昔日宫廷贡品,今朝世人共品之愿望。薛家窝头,不含任何化学防腐剂和添加剂,可速冻保鲜、低温冷藏,-5。C可保存一个月,加热后直接食用。

四. 广东省 广州 天河区 广州萨其马

此点心系由广州人制作,却深得满族人喜爱。相传,清代驻防广州的满族将军姓萨,喜骑马打猎,爱吃点心。每次打猎,必备点心,且不重样。长此以往,厨师难以再出花样,为此常遭训斥,并以杀头相逼。厨师无奈,随便取些面粉,拌上鸡蛋,用油炸成七零八碎的面皮,淋上白糖水,压切成块,送给萨将军,出乎意料的是,这食品大受将军喜欢,问其名,仆人将"杀骑马"错传为"萨其马"。从此,这点心世代流传。

五. 山东省 济南 商河县 路家珍珠红西瓜

珍珠红西瓜于2000年在商河县郑路镇路家村、前进东两个村引种成功。该瓜个小、皮薄、瓤红、糖多、口感极佳,已成为方圆100里的特色品牌。该产品于4月下旬成熟,正好填补水果淡季供应空白,是各超市和广大市民的首选。

经过多年发展,现有种植面积1千余亩,亩产3000公斤,总产量可达300万斤,欢迎广大客户前来订购。

六. 海南省 白沙 黎家酸菜

黎家酸菜

黎族招待上宾的一种制作方法独特的菜叫“南杀”。

“南杀”的腌法:一是将黎语叫做“里嫩”(剥去叶子取其幼茎)或“芝温”(取其幼茎和叶子)的野菜,用冷饭和水冲调,入坛密封一个月,让其发酵成为独特气味的酸菜;一是把牛或山鹿的脊椎骨斩碎,也可将田蟹、小青蛙、蚂蚱和其他小动物切碎,与半熟的热干饭拌调,加进量食盐或盐水,入坛封存,经过一个月以上甚至一两年时间发酵一取出食用。

“南杀”有一种浓郁并独特的气味。在酒席上能象黎家一样吃“南杀”者,将是深受欢迎的客人。

七. 广东省 广州 天河区 广州肠粉

一种米制品,亦称卷粉。现小食店、茶楼、酒家、宾馆均有供应。广州“银记”肠粉最负盛名。该店坐落在文昌路,专营豉油皇牛肉肠粉,以薄韧香滑著称。是将米浆置于特制的多层蒸笼中或布上逐张蒸成薄皮,分别放上肉类、鱼片、虾仁等,蒸熟卷成长条,剪断上碟。加以上原料的叫牛肉肠、猪肉肠、鱼片肠和虾米(仁)肠;不加馅的则称斋肠;米浆中加入糖的叫甜肠。

肠粉又叫布拉蒸肠粉,是一种米制品,亦称拉粉、卷粉、猪肠粉 ( 因肠粉形似猪肠 ) ,因为早市销量大,多数店家又供不应求,人们常常是排队候吃,因此又被戏称为“抢粉”。出品时以“白如雪,薄如纸,油光闪亮,香滑可口”着称。 在广东,肠粉是一种非常普遍的街坊美食,它价廉、美味,老少咸宜,妇孺皆知,从五星级的高级酒店,到不起眼的食肆茶市,几乎都有供应。

关于肠粉的起源,目前似乎还没有统一的说法,有人说“最早是抗日战争时期由泮塘荷仙馆创制。”又有人说“肠粉起源于广州,早在清代末期,广州街头上就已经听到卖肠粉的叫卖声”。也有传说是乾隆皇帝游江南那会儿,受了吃客大臣纪晓岚的蛊惑,专门拐去粤西吃肠粉。当吃到这种“够爽、够嫩、够滑”的东西时,乾隆赞不绝口,并乘兴说:这米粉有点像猪肠子。肠粉在广东是最为普遍的早餐粉粉嫩嫩、晶莹剔透的感觉实在美不可言!看起来粉皮白如雪花、薄如蝉翼、晶莹剔透,吃起来鲜香满口、细腻爽滑、还有一点点韧劲让人一吃难忘,越吃越爱吃!

广州肠粉主要流派有两种:一种是布拉肠,另一种是抽屉式肠粉,由于使用的制作工具不同,所以导致做出的肠粉都不相同,布拉肠粉是以品尝馅料为主(肠粉浆大部分是使用粘米粉再添加澄面,粟粉和生粉),而抽屉式肠粉(肠粉浆是使用纯米浆做成)主要品尝肠粉粉质和酱汁调料!现在肠粉是广州茶楼、酒家早茶夜市的必备之品。潮汕地区的肠粉与广州地区的肠粉制作方式相同,但是由于配料不同,因而口味也有较大的地区差异。布拉肠粉是将米浆置于布上蒸成,又叫布拉蒸肠粉。广州经营布拉肠粉比较着名的店家有银记、大可以等。抽屉式肠粉主要是做早餐肠粉为主,其中粤西地区最出名的是“都城肠粉”,在肇庆,云浮一带久负盛名。在香港,肠粉亦是传统粥店中早餐常见的食品。通常早餐吃的肠粉是在表面加入虾米的斋肠;亦有炸两滑肠粉,是在肠粉内包上油条。以往经常由流动小贩在街角出售斋肠,近年已大部份转为铺位经营,一般会将肠粉切断,吃时再加入芝麻、甜酱及辣酱调味。注意,猪肠粉与肠粉并非同一类食物,但某些食客会将之混淆。猪肠粉虽然同是米浆制作,但是却与肠粉不同,味淡的猪肠粉并无馅料,是由米浆卷成卷状然后切粒,每粒的横切面有如树木的年轮般成不规则的圈状,配以不同风味的酱油而成。

八. 河北省 唐山市 遵化 郝家烧麦

郝德林的烧麦,形似石榴,洁如白玉,皮薄而韧,馅嫩而鲜,油多但不腻,羊肉而不膻,深为群众赏识,经营五十多年来,至今盛名不衰。郝德林祖籍马兰峪镇,自幼和父亲一起在街上开饭铺做买卖。后来,他见马兰峪街上有个名叫石大把的回民老头推车卖烧麦,很赚钱。他就偷偷和他学会了做烧麦的手艺,到石大把年老不干之后,他就开始经营起烧麦了。

郝家烧麦在制作上向来要求很高。用的面是精白面。馅用鲜羊肉,放上配有白芷、豆蔻、丁香、茴香、花椒、大料等药料煮肉的白汤,加上葱、蒜、姜、味精,再放少量的鲜白菜和适量的香油。制作方法很精细,先用60度热水烫面,揉匀,揪成小剂,擀成饺子皮形,用粉淀子做拨面,将其罗起来,用走锤将边缘轧薄,这就是烧麦皮,看上去形似莲花叶,薄如粉连纸,再放上配好的肉馅,合拢在一起用手攥成,然后放在蒸笼上蒸熟。

郝德林的烧麦,在前些年"左"的路线干扰下,曾中断多年,党的十一届三中全会后,烧麦又开张了,并于八四年八月十一日还挂上了“宜来顺清真烧麦馆”的牌匾。由于他经营的烧麦货真价实,味道鲜美,每天顾客盈门,有些顾客宁可饿着肚子,也要赶到遵化西关的“宜来顺清真烧麦馆”用餐。

九. 贵州省 贵阳 乌当区 雷家豆腐圆子

贵阳小吃五花八门,一些老贵阳一定还记得解放前有这样一首关于贵阳小吃的“顺口溜”:“豆腐圆子肠旺面,荷叶糍粑糕粑店;一品大包刷把头,沓臊馄饨太师伴……”而这“顺口溜”中所指的豆腐圆子,就是始创于1874年的雷家豆腐圆子。

经过130多年岁月的洗礼,如今,在贵阳的大街小巷中,依旧能看见“雷家豆腐圆子”店。经过多方打听,记者终于在交通街小吃城一个不起眼的小门面找到了雷家豆腐圆子如今的掌门人————第五代传人雷世,他为我们翻开了一段段尘封已久的往事。

同治驾崩豆腐圆子面世

时间回溯到清朝同治十三年(1874年)。同治皇帝驾崩后,朝廷通令全国“禁屠”(不准宰杀猪牛羊鸡鸭等)三天,官民一律不能吃荤。地处西南边境的贵阳自然也不例外。

“禁屠”令一出,豆腐作坊的生意变得兴隆起来。此时,祖居贵阳、以开豆腐作坊为生的雷端藻及其夫人“雷三太”,看准这是个扩大经营的好时机。他们想到,既然官府不准百姓吃肉圆子,那干脆就拿豆腐来做圆子。于是,他们尝试在做豆腐时,加入适量的盐、碱和香料、葱花等调料,充分拌匀后,捏成核桃大小的圆子,然后放在菜油锅内炸熟出售。

出人意料的是,这小小的油炸豆腐圆子,一面世即深受贵阳人喜爱。精明的“雷三太”明确生产和管理分工,生意越做越红火。也就是在那时,“雷家豆腐圆子”成为贵阳闻名遐迩的小吃。

小小豆腐圆子历经三起三落

“雷家豆腐圆子”的店铺,从第一代到第三代,一直都设在贵阳的三牌坊(现在的中华南路)。由于恪守“雷三太”定下的严格的选料原则和制作工序,一直到解放初期,生意都非常好。1956年公私合营后,由于工作需要,雷家的第三代传人雷从兴夫妇被政府分别调到了不同的单位就职,这个家族式的店铺就没有开了。

1960年,政府号召发展贵阳的名点小吃,借此机会,雷从兴夫妇又重操旧业,恢复了“雷家豆腐圆子”的老店号。但由于原店铺因道路改造拆迁,雷从兴夫妇只好在当时的中华南路102号经营。虽然重新开业是在一条狭窄的巷子里,但真是印证了那句老话———“酒好不怕巷子深”,开业后仍是顾客盈门。值得一提的是,1960年,-总理来贵州视察时品尝了“雷家豆腐圆子”赞不绝口。

上世纪80年代,由于雷家第三代经营人去世,其子女没有继续开店。直到1991年,在政府和亲戚朋友鼓励下,雷家-雷善祥几兄弟,才又在中华南路旧址恢复了经营。

1995年,因为道路改造,“雷家豆腐圆子”店面再一次面临拆迁。之后,由于一直没有找到合适的门面,“雷家豆腐圆子”一直处于停业状态。2000年,雷家后人在阳明路找到了一间约20平方米的门面,又开始经营。而此时,“雷家豆腐圆子”已传到了第五代雷世的手中。

第五代传人小门脸里话未来

回忆曾经的辉煌,已是而立之年的雷世仍是满脸的骄傲:“不说我父亲那一辈,就是我们在阳明路经营的时候,尽管当时每个豆腐圆子只卖2角钱,但每天从下午3点到晚上六七点这短短几个小时,就能卖1000多元……”

在交通街小吃城里,“雷家豆腐圆子”的招牌不甚起眼,店面也只有几平方米。雷世有些遗憾地告诉记者,由于受场地和地势等因素的影响,现在雷家已没有自己制作豆腐了,但百年传承下来的工序他一点都不敢马虎,每天都要经过几个小时细心配料。

尽管目前的生意已远不如从前,但对于“雷家豆腐圆子”的未来,雷世显得信心十足:“现在我正在寻找一个地段好的门面,希望将这家百年老字号做成以豆腐圆子为主的饮食文化集团,在贵阳的大街小巷都开分店,重树昔日的辉煌。”

十. 贵州省 黔西南州 晴隆县 舒家辣子鸡

舒家辣子鸡是1986年开始,经过20多年的不断实践和摸索而独创出来的一种以当地农村饲养的优质土公鸡为主要材料,配以优质干辣椒(青椒)、独头蒜、生姜等辅料,精心制作而成的具有地方特色风味的上等食品。

该食品色、香、味俱佳,集香、辣、糯、麻为一体,老少皆宜,具有延年养颜之功效。包装后的舒家辣子鸡,更是馈赠亲友的上等佳品。

具体做法:将鸡洗净后切成小块,加入料酒、盐拦匀,放入热油中爆炒后,加入已调制好的辣椒、花椒、葱、姜、蒜,小火炒七八分钟左右起锅,即可食用。