一. 湖南省 湘西州 泸溪 洗溪豆腐

漫步在湖南省泸溪县洗溪镇1公里长的后街,“叽勾叽勾”的磨浆声不绝于耳,清新的豆浆香气扑面而来,家家户户敞开着大门,选豆的选豆、磨浆的磨浆。“洗溪豆腐来喽!”韵味十足的湘西土话带着豆腐香响透一条街。

“洗溪豆腐”因水质特别和手工制作而闻名。豆腐口感细腻、滑爽、柔韧,营养丰富,风味独特。当地老人介绍,洗溪豆腐有1000多年历史。千年的积淀让“洗溪豆腐”不仅口味独特,更有浓厚的文化底蕴,长期热销长沙、株洲等城市,一到春节更成了市民的抢手货。

高水有好水,好水磨出好豆腐。泸溪县因势利导,把“洗溪豆腐”作为一大品牌来保护和开发,完成了“洗溪豆腐”品牌注册商标、QS认证和生产许可证以及卫生许可证等申报工作。洗溪镇1张峰说:“挖掘传统品牌,延伸产业链条,形成产业集群是我镇做大做强做优‘洗溪豆腐’这一绿色产业的目标,也是我们呼应国家‘武陵山片区开发’的富民工程。”

说起历史,那得溯源到北宋,迄今为止洗溪豆腐已有上千年的历史,其白嫩滑爽,耐煎耐煮的特点早就名声在外。洗溪豆腐嫩,嫩到入口即化,但洗溪豆腐又绝不会因为嫩而不成型,依然是豆香浓郁,可煎、可炒、可焖、可煮。洗溪人做豆腐,使豆浆凝固的添加剂也是沿用了传统的石膏,所以洗溪豆腐的嫩也绝不是因为添了化学制剂的结果。洗溪人做豆腐的黄豆,是当地土产的青皮黄豆,虽然颗粒小产量不高却格外香,而且营养丰富,做成豆腐后的口感自然也就一流了。不过,我还是以为真正使得洗溪豆腐有别于其他豆腐的最大因素就是洗溪的水好,这水还不是峒河的水,想那峒河弯弯曲曲的绕了好几个县,也不至于到了洗溪水质才最好。

说起水,就不得不先说说从湘西州政府所在地吉首市,到洗溪镇的所辖县泸溪这一路的地名,河溪、潭溪、洗溪、武溪……你瞧瞧,这么多的溪,溪水潺潺,整个就是被水包围了的山区。这个叫做洗溪的小镇,更是处处有溪,走不了多远就有一条叮叮咚咚的溪水从山涧流来,似一条白蛇,蜿蜒曲折地投入峒河的怀抱。

洗溪豆腐多来自家庭作坊,做豆腐的人被称之为豆腐客。豆腐客做豆腐的水要么引自大大小小的溪流,要么是自家门前打的那一口深,这些来自大自然的水,饱含矿物质却纯净的没有任何污染,所以洗溪豆腐才最接近自然,有着高山流水般的迷人。

洗溪的豆腐客们每天早早就起身磨豆浆、煮豆浆、下石膏、装箱、压石,然后再把做好的豆腐一箱箱的挑到街上叫卖。蒸腾在峒河上空的那层薄雾,就是被豆腐客的叫卖声撕开的。豆腐客的担子很精简,他们一头挑豆腐脑一头挑豆腐,拖着韵味的嗓音喊一声“豆腐~~”然后不紧不慢地从小镇居民的家门口经过。这时候,只要你轻轻叫一句,豆腐客,那豆腐客就会停了脚步,放下担子,等着把一块白嫩嫩的豆腐递到你的手上。有时候,就因为你一叫,左右邻居们也都鱼贯而出,买的买豆腐,买的买豆腐脑,豆腐客便在一阵短时间的忙碌后,担子轻了一半。

临近中午,倘若豆腐客的豆腐还没卖完,他们也不操心,家里的婆娘能干着呢,那些没卖完的豆腐被她们整整齐齐的摆在筛子里,然后再架高,下面烧柴火和茶枯饼,经过一两夜的熏制,白白的水豆腐就变成了黄黄的腊豆腐,吃起来更加有韧性、有嚼头,切片切丝都不会碎,而且储存方便,也深受老百姓的喜欢。

峒河河畔,天桥山脚下,洗溪的地理位置也注定了这是个人杰地灵的好地方。2012年,湘西州泸溪辛女食品有限公司在获得国家正式生产许可证,注册了“洗溪豆腐”商标品牌后,正式规模化生产“洗溪豆腐”, 走向市场的洗溪豆腐也以其良好的口碑,正在为越来越多的人所熟知。我也相信,这个叫洗溪的小镇也会因为洗溪豆腐,而 像芙蓉镇因为有了刘晓庆米豆腐那样名扬天下。

二. 湖南省 湘西州 龙山 龙山萝卜

龙山萝卜为地理标志证明商标。龙山萝卜

龙山县蔬菜产业协会

11352836

萝卜

三. 湖南省 湘西州 泸溪 湘西苗族首饰

苗族妇女特别喜爱银首饰,因为它是吉祥、光明、美丽、富有的象征。每当节庆之时,有的苗族妇女从头到脚全身缀满了银饰品,琳琅满目,熠熠生辉。苗族银饰,花垣雅酉等地最具特色。现根据州博物馆藏品和湘西银首饰的基本特色作如下介绍:

一、头饰

1、银帽

银帽,又名接龙帽,俗称“雀儿窠”,苗语叫“纠”。雪银1500克左右,工10多个,非富有人家不能制。一寨、几寨才有一项,需用时,可借用。湘西州博物馆有藏。

2、银花大平帽

银花大平帽,民国早期打制,呈圆形,直径60厘米,重470克。此帽为苗族姑娘春夏秋季末包头帕时戴于头上的装饰品,一般是1喜庆之时使用。戴时短须在前,长须在后。其构造由三大件组成:前后为两块半圆形银皮合成圆形,中空用细丝螺旋构成圆顶形。三大部件可以拆开。帽顶焊有花、鸟、鱼、虾、龙、凤、蝴蝶等图样,并饰有湖绿和桃红丝线花束,如繁花绿叶铺满其冠,与银色辉映相衬,显得既美观又富有诗情画意。

3、插头银花

插头银花,苗语称为“疏山”。婚嫁、节庆、过年时才插戴。一般重40克,造型有关公大刀、菊花、梅花、桃子、棋盘花、蝴蝶、寿字等,上吊有湖绿桃红丝线花束。

4、插头银椿花

插头银椿花,苗语称“木比咬”,是苗族妇女插在首帕上的银饰,花垣雅酉等地苗族妇女喜插戴,相邻的贵州松桃苗区也盛行。椿花下端为插杆,中间为蝴蝶、白鹤、虾子、梅花、螃蟹等物样,缀有红绿丝线花束。逢年过节赶集做客,则将椿花插在头巾上。

5、银凤冠

银凤冠,是苗族17岁以下未出嫁苗族姑娘戴在前额的装饰品。一般重180余克,长37厘米。凤冠戴在头上呈半弧形。构造为银皮一块宽约4厘米,长约37厘米。上缕空有多枝方孔古钱,莲花纹,梅花点,梅花朵等。两头为对称的蝴蝶和一半圆圈。银皮上悬有造型栩栩如生的二龙抢宝,双凤对菊和各种花草。银皮下端有九只展翅欲飞的凤,每只凤嘴含吊一根银细链,三条须,长5厘米。

6、儿童帽饰

苗族儿童银饰主要是帽饰、手镯和胸饰,而帽饰最为丰富多彩,工艺精湛,造型逼真。如一件银饰狮子造型,重135克,银饰下为花瓣组成的八角圆形,瓣上钻星点和梅花,上有鲜活如生的蝴蝶、虾、螃蟹、鱼、花草等银饰物。花草虫鱼上缀有红绿丝线花束。中间为一圆银片,上为一银狮。其狮造型逼真,周身钻满纹饰,口、耳、身、尾饰满银须,稍抖动,便毛须颤动,活灵活现。

二、颈饰

1、轮圈

轮圈,苗语称为“果公根”,因其根细,又名“扭根”项圈,苗语叫“靠莪根”。可单独佩带,亦有加匾圈、盘圈佩戴的,是颈部主要银饰品。

小的轮圈需银300克,重的约700余克,中段成弯弯扭扭之形状的围圈,两端做一公母套钩,钩柄上缠纹一二十道凸状银瓣,使其更为美观。

2、扁圈

扁圈,为数五匝,是项圈中的中层饰品。外圆最大的一根重约133克,依次是121克、111.5克、104克、94.5克。圈心成筋脉状,有菊花纹饰,两端为公母套钩。

扁圈是苗族妇女节庆之日喜佩戴的装饰品之一,均由五根组成一套,花垣的苗族妇女将扁圈戴在胸前,两头大而中间小,谓之“哈高”,即吊勾之意。凤凰苗族妇女,扁圈扣戴在颈后,刻花部位戴在胸前,两头小而中央大,其特点分外鲜明。

3、盘圈

盘卷,又名“叠板项圈”,苗语叫“靠莪著”。有五匝一盘和七匝一盘之分,为项圈中的三层饰品。其形如罗盘,故名盘圈。因每匝互相叠压,即大在下,次在其上,故又名叠板项圈。每匝钻花添草,其为美观。两头有公母套钩。盘圈是苗族妇女清代以前的饰品,现已不多见,故十分珍贵。

4、披肩

披肩,又称云肩,是苗族妇女披在衣领上的银饰。

披肩一般需银1公斤打制。一般为锻面做底,银饰缝缀其上,制工精细,为苗族银饰中之精品。

5、童项圈

童项圈,需银百余克,大小如筷子,刻有简单花纹。儿童戴时,项圈上多挂有一条银链垂至前胸,链子下端吊有一腰子形的银锁,以示驱邪之意。

此外,还有身前身后银饰和镯饰等典型银饰。

四. 湖南省 湘西州 泸溪 苗家酸鱼

酸鱼是凤凰苗乡独步天下的宴中名菜。所谓“酸鱼”就是将捕捉到的新鲜小鱼,破肚洗净,裹上米粉(米粉中要放少许食盐,调匀),然后放进菜坛内,腌三至五天,待有酸味以后再挖出来,用茶油或其它植物油炸熟,色泽金黄,味道又酸又香,十分可口。“酸鱼”因为在菜坛里长时间腌,且经过食盐浸渍鱼已熟,故可以从坛内取出来生吃。“酸鱼”是湘西土家苗汉同胞待客的名菜,主人平常都舍不得吃,非客至不食。

相传在古老的年代,苗家的头人和客家的头人经常打仗。寨子里的男人都被抓去打仗。而妇女在家耕田作地,每年都要腌几坛酸鱼,作为丈夫去时途中的干菜。如今,好客的苗家把它当着上等的好菜,每当家里来了贵客,总要从坛子里取一钵酸鱼作菜。炒酸鱼的香味可以飘散很远很远,只要是谁家里炒了酸鱼,半边山寨都会散发着浓浓的酸鱼香,大家也就知道他们家定有贵客到了。于是,吃过晚饭后大家会热情地去串门,顺道尝尝那家的酸鱼。

苗家酸鱼的做法比较讲究,鱼一定要新鲜。把活鱼洗净后剖开,掏净内脏,此时记得一定不要洗去鱼身上的鲜血,因为这样做出的酸鱼色泽才能透红鲜美,味也更醇香些。然后洒上盐,放一把小米,再把鱼肚合上放进备好的坛子里,待所有的鱼都放进去后,将坛口密封,坛沿倒上水存放一个月就可以吃了,存放的时间越久,味道越浓烈。存放上两三年的酸鱼取出来后还可以生吃,那味道绵长有劲,另有一番滋味。

酸鱼的炒法也很特别,很考验人的耐心。因为它只能用微火慢慢煎,否则就会糊。待酸鱼两面煎成黄色后,就放上鲜辣椒或干辣椒,辣椒炒熟就出盘。酸鱼、辣椒拌饭美味可口,余香无穷。

如果你还没吃过苗家酸鱼,那你就快去苗家山寨走一走,热情好客的苗家人一定会为你炒上一盘喷香的酸鱼以招待他们远方的客人。

五. 湖南省 湘西州 龙山 燕麦粉蒸螃蟹

在土家族地区,喜种燕麦,产量虽低,但营养丰富,人们常用燕麦粉蒸螃蟹做乡土菜。先将燕麦粉调水成浆糊于锅内,将活蟹倒入,盖上锅盖,再生火煮熟,活蟹在裹满浆糊中死去,食用时加油盐佐料,不但麦浆味喷香,而且使螃蟹款糯易嚼,具有特殊香味。

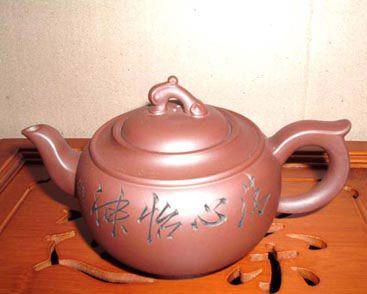

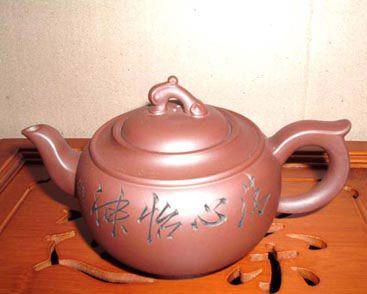

六. 湖南省 湘西州 龙山 龙山紫砂陶器

龙山县紫砂陶土资源居全国之首,故陶器产品历史十分悠久,从里耶溪口台地新时期遗址,里耶战国、东汉古城遗址古墓葬中,发现的大量古陶器和陶件可以证实,其中白泥坝窑厂沟和虎巢溪陶瓷质地、花纹、柚色均属上乘。该县生产的紫砂陶系列产品式样美观、质地优良,不亚于江苏宜兴紫砂陶器,其产品远销美国、西德、马来西亚、新加坡、泰国、加拿大等14个国家,现产品发展到4大类10个系列213种规格,包括酒类包装、茶具、花瓶、花钵花盆、日用陶瓷、陶瓷工艺品及耐火材料。1992年被省轻工业厅评为“四新”产品一等奖,因国企改革,县陶瓷厂处于半停产状态,急需诚招国内外客商共同研制开发。

七. 广东省 佛山 顺德 顺德美食

顺德民丰物阜,县人自古食不厌精,脍不厌细,加以外出经商、作官人多,不断传入外地的制作经验,逐渐形成特色鲜明的饮食习俗。早在清代,就有“凤城食谱”的名目,菜式烹饪成为粤菜的重要组成部分,时人称道“顺德乳蜜之乡,言饮食,广州逊其精美”(梁介香《凤城梦游录》)。及至近世,“食在广州,厨出凤城”的说法,得到外界公认;广州、香港、澳门以及海外粤人聚居地的酒楼餐馆,多喜标榜“凤城(大良)名厨”以广招徕。顺德厨师特别擅长清蒸河鲜(海鲜),小炒菜式也很到家,充分体现鲜、嫩、爽、滑、香的特色。招牌菜式如“水鱼(甲鱼)三味”:甲裙加杞子、桂圆、冬菇、瘦猪肉清炖,头、尾和爪红烧,肉切薄片配冬笋或菜胆生炒。一只甲鱼因应不同部位可制作出多样的风味。“炒水蛇片”:水蛇剥皮起去骨后切片。配鲜笋、碗豆等菜料生炒。极其鲜美爽滑。“野鸡卷”:肥、瘦猪肉分别切片,拌生粉及其他佐料,卷成圆筒形蒸熟后切成棋子状。再油炸成金黄色上碟,以汁淮盐蘸吃,甘香可口而无肥腻之感,是佐酒的上等菜式;“大良炒牛奶”将鲜牛奶混和鸡蛋清,加入蟹肉、虾仁、鸡肝粒之类炒制而成,鲜嫩软滑,浓郁可口。是中国烹饪技术中软炒法的典型菜例。其他如褪骨大鳝、六味烩长鱼、乐从鱼腐、均安鱼饼、龙江米沙肉、虾饼、大内田鸡、凤城酿节瓜、酥炸春花肉等,都制作精细,独具特色

在吃法上,地方特色鲜明又大众化的,为淡水鱼的烹饪,方式主要有全食、块食、片食、拆食、剁食、酿食、生食和腌食八种

全食是制作时去除内脏、鳞、腮而保留鱼的全形,制法又可分蒸、煎、炸三种。加姜丝、葱丝、料酒、食盐蒸熟再淋豉油熟油(经煮沸的花生油),名“清蒸”,以鲩(草)、鲮、鲫鱼为主。煎炸则各种家鱼均可,一般在煎、炸后加酒、豉油及少许调料再蒸或炆,可免燥热上火,又别具滋味。先炸后炆称“红烧”,与“清蒸”并为两种常见的制法。如将抹盐蒸熟的鱼(以鲩鱼和鳙鱼为主)配上酸荞头丝、酸姜丝及酸甜芡法汁,则为“五柳鱼”,也很常见块食是将鱼带骨切成骨牌大小,调味后以生粉拌匀,放进沸汤锅内浸熟,蘸豉油熟油和姜丝、葱丝吃,香滑可口,俗称“浸滑鱼”

片食是将鲩鱼或大头鱼(鳙鱼)的脊肉起出,切片,以筷子夹持在沸汤锅内灼片刻,再蘸豉、熟油和姜丝、葱丝吃,俗名“鱼片打边炉”,是最方便的一种吃法。若拌蛋清等配料猛火炒之,名“炒鱼片”;若将鱼片拌少许姜丝、葱丝加入白粥稍烫片刻,名“鱼片粥”

拆食是将大头鱼的鱼头稍煎之后,放进沸汤中浸熟,取出去骨,放汤加配料制成羹,名“鱼云羹”。将整条大鱼浸熟后去骨拆肉煮粥,名“鱼蓉粥”。

剁食是将鲮鱼(鲩鱼、大头鱼亦可)的脊肉剁至糜状,加配料和挞至起胶,再捏成丸状,名“鱼球”,蒸熟或沸汤浸熟均可,又可配其他佐料煎、炆、炒、炸、皆成美食

酿食是将整条鲮鱼连头带皮完整剥出,取其肉剁糜,掺上猪肉料、冬菇粒、虾米等配料,调味后酿回皮囊内,回复原型,煎或炸熟后略炆即成

生食俗称"食鱼生",取鲩鱼(鲤鱼亦可)脊肉去皮及皮下红肉,抹干后以快刀切成蝉翼般薄片,再加入姜丝、葱丝、炸榄仁(或炸花生、炸粉丝)、酸荞头丝、蔬果(雪梨、莲藕之类)丝、熟盐末、花生油和芝麻油,拌匀生吃,味道鲜美爽滑。但由于容易感染寄生虫病,近年已不如过去盛行

腌食实为制作鱼干,将扁鱼(鲢鱼)、鲮鱼去除内脏和鳃、鳞,以适量食盐腌一夜后吊起吹至半干,里外再匀涂一层乌酱晒干,蒸熟佐膳。味道甘香,耐嚼醒胃,比之鲜食,别具风味

此外,有几种传统点心小食也名闻遐迩:一是金榜牛乳,为雪白圆状薄片的咸乳酪,以水牛奶制成,创始于明代,味略咸而甘香,佐粥下饭有坠火功效;二是大良双皮奶,始制于清代,为甜炖水牛奶,碗面覆盖一层鲜奶煮制时形成的薄膜,食味清甜嫩滑,乳香浓郁;三是大良的嘣炒,为面粉拌猪油、南乳、白糖等配料油炸而成的食品,始制于清代,形似金黄色的蝴蝶,过去广东人称蝴蝶为嘣炒,故名;四是凤城鱼皮角,始制于清代,鲜鲮肉刮青加入精面粉搓匀擀薄作皮,鲜瘦肉松、虾仁、韭黄等作馅,包成小巧玲珑的饺子状,宜汤煮、宜干蒸;五是伦教糕,始制于明代,糕体雪白晶莹,爽软滑润而有弹性,食味清甜透凉;六是龙江煎堆,始制于明代,为糯米粉掺和大米粉作皮、爆谷花与炸花生仁加糖浆作馅的球状油炸年宵食品。( 顺德)

八. 湖南省 湘西州 古丈 湘西苗家腊肉

据《易经-噬嗑篇释文》:“于阳而炀于火,曰腊肉。”证明腊肉已经有两千多年的历史。湖南土家、苗家腊肉是土家人民和苗家人民为延长猪肉保质期而独创的一种具有特殊风味的地方名产,其特点是:脂香浓郁、皮色黄亮、肉色似火、红艳喜人、滋味鲜美、营养丰富。一直“养在深闺人未识”,具有极高的开发价值。湘菜里面就有冬笋炒腊肉、苦瓜炒腊肉、腊味合蒸(腊肉、腊鱼、腊鸡)、白椒炒腊肉等。

古时称农历十二月为腊月,十二月初八为腊八,杜甫有诗云:“腊日常年暖尚遥,今年腊日冻全消。”《本草纲目》称腊前三雪,能杀虫蝗,适合来年菜麦的生长。正因为季节适宜,自古至今湘西人便有熏制腊肉的习俗。湘西多山,植被丰厚,盛产木材,腊肉是有柴火熏制出来的,其味香醇。而我国有些地方熏制腊肉多用谷糠、花生壳、锯木灰等,这样熏出来的腊肉外表好看,呈金黄色,但吃味远不如湘西腊肉。

湘西人制作腊肉有其独特的工艺和手法,腊月间,人们将自家喂养的猪宰杀,大部分用来制作腊肉。人们先将肉切成条条块块,重的有四五斤,轻的也有一两斤。然后将肉抹上盐,再放进坛子里或木桶中,让盐渗透到肉的各个部位,一般要腌五至七天,而后再将肉取出,挂在通风处,将水滴干,使肉收缩,这样便可以熏烤了。腊月间,湘西农家多在堂屋里挖一火坑,而肉则挂在火坑上面,也有挂在灶上面,一边烧柴取暖做饭,一边便可以将肉熏制好,一举两得。

湘西是高寒地区,农村人烤火时间较长,熏腊肉的时间也长,腊肉可以久藏不坏,一直能吃到来年立冬。湘西腊肉其貌不扬,但吃味好,嚼在口里,满嘴生津,齿颊留香。蒸熟的腊肉,可以一片片、一丝丝撕着吃。洗净的肥腊肉,通明透亮,放在阳光下,可照见人影,油而不腻。湘西土家人除夕之夜,全家人围桌吃团圆饭,一碗腊肉是少不了的。吃着香喷喷的腊肉,喝着自家酿造的大碗米酒,唱着山歌,其乐融融,企盼来年风调雨顺,五谷丰登。

九. 湖南省 湘西州 泸溪 浦市甜橙

传统名果,主产于泸溪县浦市镇,至今已有一千多年的栽培历史,果形端美观,果皮色泽橙红鲜艳,果肉细嫩化渣,汁多籽少,风味香甜浓郁,其可溶性固形物为11。8~12。2%,含糖量9。09~9。83%,含酸量0。92~1。29%,维生素C含量每100毫升果汁含5。5毫克,是鲜食佳品。选育出的“无核甜橙”和“解放10号”甜橙是加工果汁和罐头的良好原料。加工的果汁,振荡无分层,无沉淀,色泽橙红,风味浓郁,清香甜蜜。在1997年全国柑桔良种评比会上列为全国十大柑桔优良品种之一。( 吉首)