一. 河南省 开封市 祥符区 汴梁西瓜

西瓜是开封最为著名的地方。开封地处豫东平原,气候温和,夏季雨水均匀,土壤多为沙质,适合西瓜生长。开封西瓜的特点是:皮薄、沙瓤、汁多、味甜。富含多种维生素,营养价值较高,为夏季消暑、解渴之佳品。

汴梁西瓜是开封的传统,驰名古今,畅销中外。其特点是:皮薄汁多,瓢沙脆甜,清利可口。民间素有“肖县石榴砀山梨,汴梁西瓜红到皮”之谚语。因开封古称“汴梁”,万事故开封一带生产的西瓜都叫“汴梁西瓜”。

西瓜原产于非洲热带沙漠地区,有四千多年的种植历史。约于公元十世纪(五代十国时期)由西域移植我国,先在回鹘(现新疆境风)栽培,后传入内地,因瓜种来自我国西部,故名西瓜。据胡峤《陷北记》记载:“峤于回纥得瓜种,以牛粪种之,结实大如斗,味甘,名曰西瓜。”

汴梁西瓜是开封的传统,驰名古今,畅销中外。其特点是:皮薄汁多,瓢沙脆甜,清利可口。民间素有"肖县石榴砀山梨,汴梁西瓜红到皮"之谚语。因开封古称"汴梁",万事故开封一带生产的西瓜都叫"汴梁西瓜"。

西瓜原产于非洲热代沙漠地区,有四千多年的种植历史。约于公元十世纪(五代十国时期)由西域移植我国,先在回鹘(现新疆境风)栽培,后传入内地,因瓜种来自我国西部,故名西瓜。据胡峤《陷北记》记载,"峤于回纥得瓜种,以牛粪种之,结实大如斗,味甘,名曰西瓜。"

西瓜双名寒瓜,为葫芦科一年后草本植物。西瓜不仅盛夏消暑解渴之上乘佳品,更兼有多种用途。瓜瓢中含有大量的糖份,一般含糖都在10.2%,最高达31.8%。含丰富的维生素丙和钙、铁、磷等矿物质。其瓢、皮、籽均可入药,有消烦止渴,解暑热,宽中下气,利小水,治血痢,解酒毒,治口疮,清肺润肠,补中宜人之医疗功用。西瓜皮还能做菜。

汴梁西瓜在北宋时种植已很普遍。画家张择端的名画《清明上河园》上,就绘有在汴水岸边的几张桌子上,摆着切开的西瓜的画面。南宋诗人范成大曾在他的《西瓜园》诗中云:"碧蔓凌霜卧软沙,年来处处食西瓜"。文信国在他的《西瓜呤》中也写道:"拔出金佩刀,斫破苍玉瓶"。

开封一带气候温和,夏季雨水均匀,沙壤土质较多,适宜西瓜的增长。加之开封人民长期以来积累丰富的种植西瓜的经验,把西瓜作为乡土珍品精心种植,不断改进,使开封西瓜逐渐成为中州著名的。

二. 河南省 开封市 杞县 杞县柳编

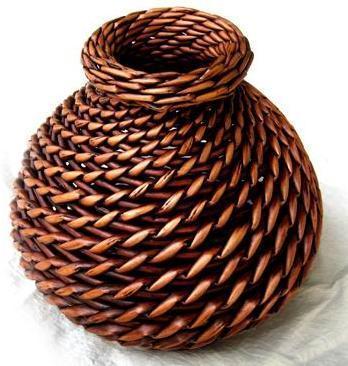

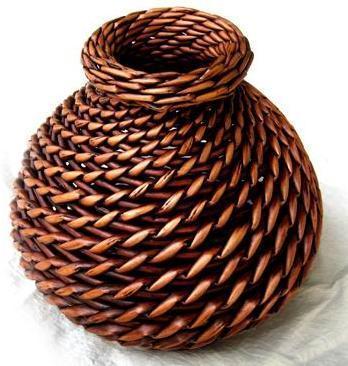

杞县柳编是中国特色传统文化手工艺品之一。杞县柳编的编织技术主要包括:精编、穿编、定编、木编、平编、拧编6类,杞县柳编产品涉及盘、篓、篮、筐等家用品,还有书箱、摇篮、花瓶、屏风、画框等装饰品。杞县柳编柳条色白、质柔、纤细。杞县特有的原材料,加上特定的编织技法,构成了杞县柳编独有的风格。

杞县盛产“杞柳”,无主干,多成墩丛生,适应性强,耐旱涝,成活易,适宜沙丘种植。杞柳枝条质地绵软,极富弹性、韧性。在春末和夏伏之间采割,剥去外皮,晒干。杞柳枝条色洁白,有光泽,宜编制簸箕,制品有笸萝、花蓝、安全帽、筐、斗、条篮、簸箕等多种。

在新石器时代就出现用柳条编织的盘、篓、篮、筐。春秋战国时期,用柳条编成杯、盘等,外涂以漆,称为杯棬。唐代,沧州柳箱已很著名。到了北宋,柳编到了盛世,人们取杞柳的细条,“火逼令柔曲,作箱箧”,此后,柳编工艺不断发展。传统的柳编品种主要有衣箱、笸箩、簸箕等。1960年以来,杞县柳编工艺品开始出口,生产有了较大发展。

三. 河南省 开封市 顺河区 开封饴糖

开封饴糖饴糖属软糖类。开封饴糖由市糖果食品厂生产,始于1961年。初为人工操作,产量低,质量不稳定,且劳动强度大。1980年改用转锅和蒸汽生产,用机器切割,对配制方法进行改进,提高了产量和质量。开封饴糖以白砂糖、精制淀粉和特级葡萄糖等为原料,经过配料、主料预热、转糖(加香料、色素)、冷却、切割成型、包装诸工序制作而成。成品类型不一,按使用淀粉不同,可分为高梁饴、绿豆饴、玉米饴等软糖类;按使用香型,可分为桂花饴、玫瑰饴和芝麻饴等类。

桂花饴糖和芝麻饴糖外形为长方形糖块,淡黄色,在自然光下呈半透明状态,表面附着一层淀粉,手感柔软富弹性,口感甜而不腻,软而不黏。桂花饴糖突出桂花香味,芝麻饴糖突出芝麻香味。1982年评为省优质产品。除在开封城乡畅销外,还销往山东、安徽等省。

四. 河南省 开封市 兰考 张波香油

张波香油是河南省开封市兰考县的。张波小磨香油是以国产优质芝麻为唯一原料,采用我国传统工艺“石磨水浮法”加工而成,有效的保护了芝麻的营养成分,色泽棕红,香味醇厚,浓郁持久。

兰考县张波香油有限公司是成立于2007年,注册资金30万元。是在原兰考张波香油厂的基础上发展起来的一家独资民营企业,位于兰考道南迎宾大道西侧。从进入这个行业到如今的公司,已传承三代,我们所传承的,不仅仅是产品的加工工艺,更有“以质量求生存,以信誉求发展”的理念。我们的产品地方特色浓郁,包装精美,是您居家食用,馈赠亲朋,企事业单位发福利的最佳选择。

五. 河南省 开封市 金明区 糖蒜

糖蒜糖蒜是开封传统食品。"小满"节气前后上市的鲜蒜头,选其质嫩、皮白、个大、无伤烂者,修整齐后,入水浸泡六至七天,继入缸内先用盐腌制,盐化后捞出再用卤汁(食糖、食醋兑水煮制而成)入缸内腌制3个月,即为糖蒜。

糖蒜所用食糖,红白均可,因而成品色泽分茶红、金黄两种,风味有别,特色各具。清末以来,开封居民多能自制备食,而开封酿造厂所产为最佳。

六. 河南省 开封市 尉氏 烫面角

传统风味小吃,此品种由北宋时期的“角子”演变改制而来。以七分烫面三分死面和面制皮,韭黄、鲜肉作馅,形似月牙,背面有褶如百叶裙,汤满肉鲜,面皮筋光香甜。民国时以行宫角张老胖经营的最著,建国后厨师李法贤制作的有名。1978年被认定为“名产风味小吃”。中兴楼制作的“羊肉烫面角”2000年2月被国家国内贸易局认证为“中国名点”。

七. 河南省 开封市 杞县 杞县红薯泥

杞县红薯泥

说起红薯,实在不是什么稀罕之物。在生活困难时期,杞县人曾经视红薯为生命,有谚语为证:红薯汤、红薯馍,离开红薯不能活。然而,自古善烹调的杞县人却能将再普通不过的红薯做出百般花样来。其中红薯泥就是一例。

红薯泥是杞县的一道名菜。它的制作方法很讲究,需先把红薯煮熟,剥掉外皮,去其内丝,用干净的白布包裹起来轧压成泥。然后将白糖倒入锅内化成糖浆,再兑入香油、红薯泥不断搅拌,呈柿红泥状出锅。装盘时,分层放山檀丁、玫瑰片、青红丝、桂花糖。此菜味道甘甜,爽口开胃,色泽鲜艳,营养丰富。人称“三不沾”菜(即:一不沾盘子、二不沾筷子、三不沾嘴)。每当贵客临门,杞县人会热情地端出这道风味菜。在品尝红薯泥的同时,人们还会给你讲述一个动人的故事。

据说,创制红薯泥的清末厨师蒋思奇不仅手艺高超,还有刚直不阿的浩然正气。有一年,袁世凯的部下来到杞县,闻听红薯泥为此地名食,便点名要尝尝这风味佳看,不然便觉得枉活一世。这天,宴会在县衙举行。鸡鸭鱼肉上完后,最后才上红薯泥这道菜。大小1看此菜五光十色,如桃花盛开,似琥珀生辉。各个迫不及待狼吞虎咽起来。谁知,不大一会儿,有的张口流泪,有的伸脖子干呕。原来,蒋思奇不愿给袁世凯的部下做菜,但又不能推辞,便使了个花招。红薯泥本身质地细腻,热量大,密度小,散热很慢,蒋师傅又特意用滚油封顶,内中温度更不易散发。这些人迫不及待,故而被烫得丑态百出,狼狈不堪。

说到红薯泥的热量大、散热慢,还有一个传说:有一次,慈禧太后来到开封,听说杞县的红薯泥特别好吃,于是就吩咐开封府为她准备。而当时开封城里没有一个能做“红薯泥”的厨师,只好派人到杞县请人去做,做好之后再带回开封。办差的刚回来,早已等得不奈烦的西太后慈禧拿起筷子便吃,谁料却被烫得两眼流泪。开封距杞县50公里,当时的快马也得一个半小时才能跑一个单程,可见红薯泥的热量之大、散热之慢。

红薯泥不仅是杞县的名产,也是中原地区粗粮细作的典型。红薯从粗制到细作,从平常食物到宴席珍品,是历代劳动人民智慧的体现,也是我国食品制作技术的发挥和创造。

八. 河南省 开封市 羊肉烩馍

“羊肉烩馍”是开封的传统风味小吃。系由牛肉泡馍演变而来。

相传,当年赵匡胤穷困潦倒,流落长安,身无分文,饥饿难忍,在身上摸来摸去找到两块干馍,因太干无法下肚。恰好路边有一家牛肉铺正煮牛肉,便上前讨了一碗肉汤,把干馍跑进肉汤里,狼吞虎咽地吃起来,真香啊!吃得他浑身发热,头上冒汗,精神倍增。数年后,赵匡胤当了皇帝,一次外出巡视,行至长安,路经当年吃过的那家牛肉铺,铺中正在煮肉,香味四溢,使他想起数年前讨肉汤泡馍的情景,便令人停下来,叫店主再来一碗牛肉泡馍。这下可忙坏了店主,因为小铺早已不再卖馍了,马上做来不及,用啥泡呢?店主灵机一动,立刻叫老婆烙了几张死面饼,但又怕皇帝吃出味来,便把馍掰碎烩了烩,烩后还放上几大片牛肉,精心加了调料。赵匡胤吃后,大为赞赏,连声称赞,当下赏给店主100两银子。

这件事很快在长安传开了,一些人好奇,请求店主烩做一碗,尝后味道果然不错。一时“牛肉烩馍”风闻全城,成为人们争相品尝的美味。后来,牛肉烩馍传到开封,由于牛肉一时供应不上,做时就改用羊肉代替,味道也异常鲜美。慢慢地,“羊肉烩馍”便成了开封有名的风味小吃。

如今,开封经营羊肉烩馍的有许多家,其中以新生饭店、中兴楼的烩馍最为著名,尤以开封名厨缑克宾及其徒弟郑柏松最为拿手。羊肉烩馍,汤鲜味美,馍筋肉烂。吃时再入香菜,外带辣椒油、糖蒜,风味更佳。

2000年,新生饭庄烹制的羊肉烩馍被国家国内贸易局认定为“中国名点”;是年,中兴楼烹制的羊肉烩馍被中国烹饪协会授予第二届全国“中华名小吃”称号。

九. 河南省 开封市 鼓楼区 假鱿鱼

假鱿鱼假鱿鱼是开封酱肉名师高佑臣继承传统工艺于60年代末研制成功的肉质精品。在省、市食品展销会上曾轰动一时,上市后深受欢迎。

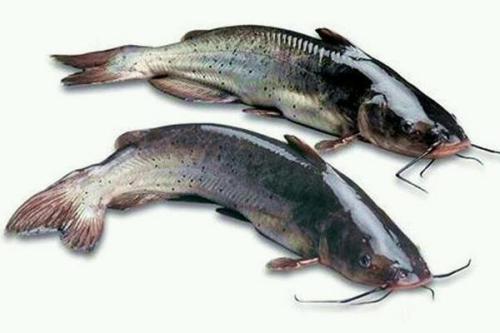

鱿鱼冠以"假"字,因为主料不是鱿鱼而用鲜猪舌。制作时先将猪舌浸入沸水,至表面发白,剥去外膜洗净晾干,从舌根和硬腭处向舌尖分直、孤线划5刀,硬腭处全剖成鱿鱼须6条;舌体半剖为鱿鱼体,舌根成鱿鱼眼。然后将加工品放入盒内,佐以精盐、白糖、元油、曲酒、硝和多味大料,腌制两天,挂于阴凉通风处,10天左右即成。食用时清洗表面灰垢,蒸煮1小时左右,切成片状,装盘时仍复原形。其外观色泽酱红,酷似鱿鱼,生动别致,肉质细密。食之咸甜适口,回味绵长。