甘草是甘肃省武威市民勤县大面积种植的一种地产中药材。民勤县地处河西走廊东北部,由于气候趋于干旱,县境内部分河道及湖泊逐渐干涸。甘草属耐干旱植物,有防风固沙,遏止荒漠化的作用,且种植经济效益良好。民勤县推进沿沙荒漠地带甘草生态修复栽培工程,鼓励农民种植甘草,力求探索节水增收、治理生态的新途径。

文化典故

据《中国现代中药》杂志介绍,甘肃民勤栽培乌拉尔甘草产量大,甘草酸含量高,可作为选育高产、高甘草酸含量甘草品种的育种材料。该县甘草种植面积已达8万亩左右,同时推行“企业+技术+基地”的产业化发展模式,年加工甘草3000多吨。

民勤甘草地理标志产品保护产地范围为甘肃省民勤县现辖行政区域。

华藏寺镇:所产岔口驿走马闻名全国。

华藏寺镇岔口驿村:所产岔口驿走马闻名全国。

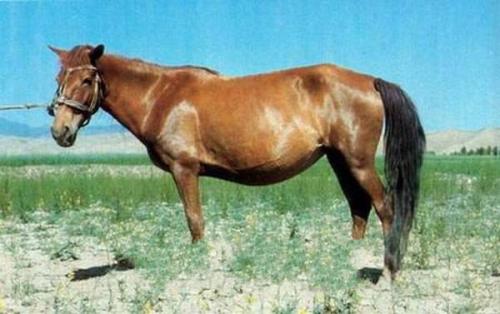

岔口驿马以善走对侧快步而闻名,骑乘时步伐快速平稳,无颠簸之感。岔口驿马还有较强的挽力。产区山高气寒,马匹终年放牧,因而形成了耐粗放饲养管理的特性,能适应较恶劣环境条件,耐劳持久,抗病力强,分布地域亦广。

体形特征

岔口驿马体质结实,体型多呈正方形。头形正直,中等大,眼大眸明,耳小尖立,鼻孔大,颜面干燥。颈长中等,大多呈30°倾斜。鬐甲不高而长。前胸宽,胸廓深长,背长中等,腰短宽,腹部充实,肌肉发达。四肢关节、肌腱均发达,距毛少,蹄质坚硬,前肢肢势端正,后肢稍外向。公马的鬃鬣、尾毛较长。毛色以骝毛居多,青、黑、栗毛次之,头部白章较多见。岔口驿马成年公马平均体高、体长、胸围、管围和体重分别为:132.9厘米,135.3厘米,159.8厘米,18.5厘米,310.5公斤,成年母马分别为:129.9厘米,136.2厘米,158.7厘米,17.2厘米,303.9公斤。

食性

草食性

其他

水登有民谚云:“镇武三岔的走马胎里带。”这是说镇羌驿(现名金强驿,今属天祝县)、武胜驿、岔口驿(今属天祝县)、坪城乡的三岔村、马场岔,这一带产的走马,一成年就能快步疾行。据《汉书》记载,在汉朝这一带就以“畜为天下饶”著称。岔口驿走观的繁育发展,与坪城、松山一带高山草原上水草肥美,牧养条件优越分不开。

一百多年来,这一带的藏汉群众,在每年农历六月,骑上自己驯养的骏马,云集草原,举行赛马大会。会场不仅是良马的竞技场地,而且也是马匹畜产晶交易集市。现在永登县境内有1.5万匹马,绝大多数为岔口驿马。这些良马,为永登发展农业、运输业立下了功劳。

凉州的山药搅团,是将山药洗净并去皮,切成小方块,放入锅中烧煮至完全化成粉,调入适量食盐和其他调味品,然后徐徐撒入小麦或荞麦面粉,边撒边搅,顺逆旋转。“搅团若要好,三百六十搅。”搅的功夫,在做搅团时显得尤为重要,搅动的越快越多,搅团质量就越好,能够使面粉迅速、均匀地融于粉化了的山药和水之中,防止结面疙瘩。此时,火候亦很重要,需用文火,以不使搅团焦糊为宜。直到稠硬结成团状后,停止撒面和搅动,稍捂片刻,面粉熟透,山药搅团也就做好了,柔而有筋,软绵可口。

山药搅团做好后,舀进碗里,调入油泼辣子或油泼蒜泥等佐料,配以家腌酸菜,浇一点浆水,趁热吃下,滑溜爽口,鲜香皆备,是风味独特的农家美食。搅团一定要热热的时候吃,味道才美才足;如果稍凉,则吃起来有时会被噎,逊色多了。

山药搅团是凉州农村的家常便饭,四季皆宜,而冬天更为普遍。城里人偶尔也尝尝鲜,调剂饮食,改换口味。

在甘肃省民勤县,每年的端阳节,家家户户都要蒸做这种叫“扇子”的面食。从外观看,它酷似人们常见的扇子。

和中国其他地方的人们在端阳节吃粽子、戴香袋、系五彩绳、喝-酒、插杨柳枝、赛龙舟一样,民勤扇子的来历,有其自身独特的历史文化渊源。据史料记载,今天民勤的大部分户族,是明代洪武至成化时期从浙江宁波和江南应天府迁徙到民勤的。当时的明朝政府实行军屯战略,这些南方的军卒,便在民勤定居下来,成为民勤最早的屯田移民。有了移民,就有了移民文化。因为移民迁出地的习俗会随着移民传播到迁入地,并受当地原有习俗文化的影响而发生变化,进而与当地习俗文化融和,形成介于南北之间的一种新的文化品种。移民文化便应运而生。一种民俗、一个建筑甚至一首歌谣都会成为这种文化的载体,“扇子”也不例外。调查得知,在浙江宁波一带,自古就有在端阳节“发庚贴”、“送扇”的习俗,如是某家在年内要娶媳妇,就要在端阳节这一天发庚贴;如遇女儿出嫁后的第一个端阳节,则娘家父母兄弟,要向女婿家送去扇子、手巾、麦饼之类的礼物。扇子按性别和身份分出等级,送女儿、婆母、姑嫂的是制作精致的细竹扇;送公公、阿伯、女婿的是大芭蕉扇;送给小叔的就是一把纸折扇了。也有未婚青年男子,在端阳节这天把扇子送给自己的意中人。由此可见,扇子承载着一种美好的愿望和祝福。

最初的民勤移民,保留着这种风俗习惯。但是,民勤不象江南水乡,盛产竹子和芭蕉。没有竹扇和芭蕉扇,就创造出了面扇,在遄阳节这一天,相互向亲人们赠送。

民勤扇子一般在端阳节前三四天蒸做。蒸做前,选用民勤优质面粉做成发面,经多次兑入面粉后,擀成约半寸厚的面层,将研细成团的姜黄、玫瑰、薄荷、胡麻涂抹于面层,三、四层叠加在一起,做成大小匀称的扇形,手巧的家底主妇,还要在最上面造型,并用红花颜料进行点缀,然后盛放在木制蒸板上,进入大铁锅蒸熟。扇子出锅后,稍加晒晾即可。看时红星闪烁白面之上,令人赏心悦目,吃来美味绘萃面层之中,顿沉清香涌口。若有亲人在端阳节出门在外,不能吃到扇子,家中的亲人便会将扇子晾干,等外出的亲人回家时品尝,扇子历久弥香。

民勤扇子,西北沙漠地区独具特色的一种面食,它连接着一个地方的昨天和今天,也代表着一个地方的民俗和风情。

凉州区林业技术推广中心

凉州皇冠梨产区属温带大陆型干旱气候,具有日照充足、昼夜温差大等特征,地理位置优越,气候条件适宜,天然水源和土壤条件优质。果肉洁白,质细腻,松脆多汁,风味酸甜适口,含有丰富的微量元素。

凉州区按照适地适树、串点连线、补齐成园、集中连片的原则,科学谋划产业布局,精心编制发展规划,沿山冷凉灌区、中部绿洲区乡镇重点发展以皇冠梨为主的优质梨,打造绿色优质皇冠梨基地;沿沙区乡镇重点发展酿酒葡萄,建设凉州酿酒葡萄优势产区。实行“首席专家+专家团队+专业技术骨干+农民技术员+农户”“五位一体”的科技培训服务机制。推行区级技术领导包片、技术人员包乡镇包示范点,乡镇技术人员包村组责任制,全面落实“3458”各项抚育管护措施,不间断分轮次对种植户进行集中理论培训和现场示范指导,每年培训人员达到20万人次以上,基本达到户户有一个技术明白人的目标。加快培育农产品出口创汇企业,拓宽果品销售渠道,借助微信平台搭建了凉州皇冠梨线上销售网络;在京东中国·武威馆上货,拓宽凉州皇冠梨线上销售平台。已成立林果类专业合作产销组织70家。鼓励、引导有条件的个人和合作组织修建果品冷藏库,建成了昊天物流、兴年果业、亿利农产品专业合作社等贮藏库20处,贮藏能力20万吨,现已储藏果品830吨。制定《凉州区皇冠梨贮藏保鲜技术标准(试行)》,从果实特性、等级品质要求、包装、贮藏技术要求、贮藏质量、实验方法、检验规则等方面提出了详细的方法和要求。品牌宣传不断升级,正在注册凉州皇冠梨、凉州核桃地理标志证明商标;建立了凉州皇冠梨九大价值体系;征集一批富有凉州地方特色的宣传口号,编写《梦醉梨花》宣传歌曲;举办“凉州梨花节”,提高凉州皇冠梨知名度。