一. 湖北省 恩施州 鹤峰县 南渡江的“美人鱼”

南渡江的“美人鱼”

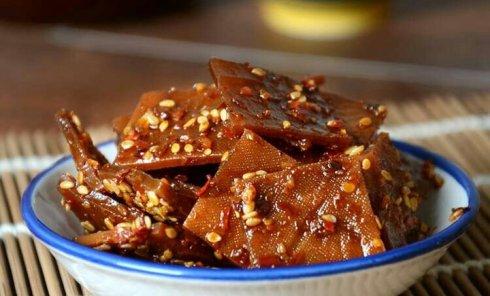

南渡江是一条横穿在两座大山之间的河流,冬天的南渡江,水流不是很充沛,静静的蜿蜒向南。在南渡江上,有一座拱桥,连接着公路,每每都要从此路过。桥的两边,坐落着几户农家小屋,我要说的南渡江的“美人鱼”就是在这里发现的。

大家一定奇怪了,南渡江的“美人鱼”是人还是物?又或者是不是生长在南渡江里的怪兽?呵呵

,它们确实是生活在南渡江里的,但是它们不是怪兽,它们是南渡江的居民在南渡江里打起来的小鱼。但是,我为什么要叫它们“美人鱼”呢?那就是有来由的了。

南渡江的“美人鱼”长约10厘米左右,浑身黑黑的,身形细长,曲线优美,行动敏捷,要抓到它们可要费点功夫。你会说,这跟普通的鱼类也没有什么区别。哼哼,那我就告诉你,南渡江的“美人鱼”不是美在外表上,而是美在用“美人鱼”熬制的那锅香浓的鱼汤上,美在南渡江美丽的景色上。

南渡江桥的西侧有一家餐馆,就在路边,一下车进门,餐馆的主人就热情的招待我们。为我们沏茶倒水,安排我们落座。因为是常客,所以

,主人知道我们都要些什么,当然就是这道“美人鱼”汤啦。主人把我们安排好后,就到厨房里忙碌起来。我常常就是在这个等待的时间里,端着一杯茶在窗前欣赏南渡江的美丽景色。人往高处走,水往低处流。所以我常常想,南渡江的水应该朝着南边汇入更大的河流然后到达海平面,融入大海。南渡江的四周都是挺拔险峻的高山

,非常险要,架在公路上的桥,就像一只轻盈的燕子,越越欲展翅飞翔的样子。若是遇到夏天,我一定会忍不住下到桥下去

,掬一捧清澈的河水,瞧一瞧水里欢蹦的鱼儿,唱一唱土家人民欢快的歌儿。常常在我遐想之际,店主人就已经开始招呼我们入座了。每每这时大家都迫不及待的围在了热气腾腾的火炉旁边。

刚开始,我对这鱼儿是很不以为然的。心想一个简陋的农家小院能做出什么像样的美味佳肴?初见这锅鱼汤的时候,我都没有把它放在心上。黑黑的十几条鱼整齐的堆放在锅里,都头朝里的堆成圆圈。围绕着它们的就是一锅跟牛奶质地差不多,但是又比起牛奶来有点发黄的汤。我们一起的罗哥还没有上米饭的时候就对店主人说:“给我多添一个碗和勺子!”当时,我就感到奇怪,罗哥就对我说:“他们这里的鱼汤是很不错的。”这下,我开始仔细的端详起这锅鱼汤来,它的汤虽然没有很多大厨标榜的奶白色,但是,看上去却是那么的自然而成,感觉它就应该是这样的。鱼肉被熬得酥香软烂,好像把自己都溶解在汤里,这时的汤就显得是那么的厚实而稳重。我带着试试的心情用小勺舀了一勺汤送入嘴里,我立刻被它的味道所折服。这汤里有鱼的鲜香,一口汤汁入嘴,让人觉得柔滑而细腻,香气在唇齿之间流串,让人感到无比的温暖和踏实。当你徐徐的把它吞进喉咙里时,嘴里又留下了一股子淡淡的苦味。这苦味让我觉得这汤更加的让人回味。之后,肯定不说大家都知道了,我也学着罗哥,刻意的另要了一只碗,因为我要把这汤喝个够。

酒饱饭足之后,大家又要启程了,我们坐上车,店主人也站在店门口为我们送行,她总是远远的站着,一直到我们的车转过一个弯再也看不见她。

人们常说,大隐隐于世。在很多人们忽略的地方,总是会带给人一些意想不到的惊喜,真正美丽的东西不是只存在于灯红酒绿的地方,在这青山环绕的地方,也有这让人久久不能忘却的情怀。

南渡江的“美人鱼”你觉得美吗?如果你有时间,路过南渡江时,不妨也来品味她的美,相信我,你一定不会后悔的!

二. 山东省 烟台 招远 招远粉丝

招远粉丝是山东省烟台市招远市的。招远粉丝丝条细匀,光洁透明,质地柔韧,在水中浸泡48小时不发胀、不变色,食用爽口,味道纯正。招远是誉满中外的“银丝之乡”,是龙口粉丝的发源地和主要产地。

招远属暖温带气候,又位于渤海之滨。春秋两季,空气湿润而清洁,阳光充足而不曝,风力一般在3-4级,水质甘甜而又软硬适中,这些条件最适合于粉丝生产。

粉丝生产做为传统产业长期以来一直沿用作坊式手工生产,生产工具主要有石磨、粉缸、沙缸、酸盆、芡盆、大箩、小箩及粉绳、粉杆等。其工艺是把和好的淀粉糊通过漏瓢孔漏成细丝,用开水煮熟经定型干燥而成。工序主要有烫豆、磨碎、过滤、沉淀、打糊、采芡、漏粉、拉锅、沥粉、洗粉、晒粉等。建国以后,告别了一家一户的作坊式生产体制,逐渐走向集体化专业厂家生产,生产工具和生产工艺不断改进,由季节性生产走向常年性生产。改革开放以后,招远人民大力发展传统产业,实施“水中捞银”工程,粉丝生产得以迅猛发展。1998年,全市专业粉丝生产厂家164个,年产粉丝9万吨,销售收入7亿元,出口创汇5700万美元。

龙口粉丝做为一种传统,经过招远人民的推广和传播,已经在全国各地开花结果。建国前流落他乡的招远粉匠在外地重操旧业,使粉丝生产在异域生根。50年代成立的北京清河粉丝厂,几乎全由招远人组成。全国各地粉丝生产的骨干也几乎都是招远人,就连台湾的粉丝生产,也是招远粉匠所为。改革开放以后,招远粉匠更作为技术人才被外地延聘,极大地推动了外地粉丝的生产。据了解,招远粉匠的足迹遍及北京、上海、河南、甘肃、湖北、安徽及山东各地,甚至远赴越南、菲律宾等国。

由于龙口粉丝久负盛名,所以建国以后山东外贸部门一直沿用此品名出口,使其成为山东粉丝出口共有的品名。但是,龙口粉丝的娘家在招远,招远是最大的龙口粉丝生产基地,这毕竟是一个不争的事实。

金光闪闪,招徕天南海北客;银丝缕缕,牵动五湖四海情。龙口粉丝以其独特的魅力吸引着世界各国的客商,联结着金城招远和世界人民的友谊。招远所产的龙口粉丝销往世界50多个国家和地区,赢得了“玻璃面条”、“龙须”、“春雨”等美称。

招远粉丝先后获省优、部优、国优和国家质量金奖、中国农业博览会金奖、国优产品复核金奖,并获国际美食及旅游协会授予的“金桂叶”奖,在世界上被誉为粉丝之王。

三. 山东省 烟台 招远 粉丝

招远以生产粉丝闻名于世,是“龙口粉丝”的发源地和主要产地,加工历史长达300多年,出口50多个国家和地区,年出口量占全国总量的80%,素有“银丝之乡”的美称。招远生产的“龙口粉丝”以丝条匀细、光洁度高、透明度强、口感好、耐煮而驰名中外,其中塔牌“龙口粉丝”获得国家金质奖和国际食品博览会“金桂奖”,被誉为粉丝之王

( 招远)

四. 山东省 烟台 芝罘区 烟台鲍鱼

烟台鲍鱼为地理标志保护产品。芝罘鲍鱼

鲍鱼,为软体动物,号称“八珍”之一,是极为名贵的海珍品。有盘大鲍、黑鲍、紫鲍、邹纹鲍之分。芝罘沿海的皱纹鲍,是鲍中上品。鲍鱼生长在浅海石礁上,由一面坚厚的盘状硬壳长在背上,以保护肉体,发达的足部牢牢附着于岩礁之上。壳外深绿色,一侧边凸起一楞,有一串小孔,里面灰白色,具有珠光,晶莹润滑,此壳为中药材,称“石决明”,也可作镶嵌钿及贝雕艺术品。鲍鱼肉质柔软细嫩,味道鲜美,可烹调各种佳肴。干制品须经涨发后,再行烹调。此物含有丰富的蛋白质、脂肪、灰分等营养物质,是筵席上的珍品。1982年7月,在地留星、豆卵岛海底采捕大鲍5个,最大的壳高12厘米。

烟台鲍鱼地理标志产品保护范围为山东省烟台市芝罘区、莱山区、牟平区、烟台经济技术开发区、莱州市、龙口市、招远市、蓬莱市、海阳市、莱阳市、长岛县等11个县、市、区现辖行政区域。

五. 安徽省 亳州 蒙城县 曹街子的萝卜

曹街子的萝卜

蒙城西南,距城四十五华里的曹街子,村子周围附近,约百亩地上,盛产萝卜,远近闻名,妇孺皆知。建国前,乡土教材亦有记载:“曹街子萝卜,坛城的白菜……”。故此,曹街子萝卜,远销南京、蚌埠、淮南、界首;近销蒙城、涡阳、利辛、凤台等地。凡往来经过曹街子的客商行人,总是要买些带回去,有的人还专程来此地购买。

曹街子萝卜,明清时期,就很驰名。它不仅具有与众不同的特点,即味道好,颜色正,内瓤白嫩清脆,甜辣适口,而且还富有医药价值,如伤风感冒,咳嗽气闷,吃后感到舒服,似乎病情减轻,所以,萝卜又叫“顺气丸”。人们常说:“吃冬萝卜喝清茶,饿坏大夫算个啥。”所以有些人总时常把萝卜作为客桌上的一种食品,或者当作礼物送人。

曹街子共有一百二十多户人家,曹姓居多,庄中间有一条东西街道,约两千多口人,几乎家家都有萝卜生产园地,亩儿八分不等,大都靠萝卜生产,增加经济收入。因为不论大小集镇市场,一听说是曹街子萝卜,极好出售。曹街子萝卜颜色有两种,即:青、红两种。萝卜的形状亦是两种:一种是圆形,生长在土层上面,显得又大又圆,叫“大顶红”;一种是长形,生长在土层下面,乍看之下,似小而实大,又叫“贼不偷”。这两种类型的萝卜,最大的可长到二至三公斤,一般的一公斤以上。每到秋末冬初,收获季节,异常喜人。

六. 山东省 烟台 龙口 龙口粉丝

龙口粉丝为地理标志保护产品。龙口粉丝,龙泉甘水与绿豆、豌豆、蚕豆的优质淀粉,以最佳科学与传统工艺精制而成。除以绿豆为原料的粉丝外,地瓜、玉米、高粱、豌豆、蚕豆、马铃薯等杂粮粉丝亦有生产,尤以地瓜粉丝为多。丝条细匀,光洁度高,透明度强,质地韧柔,洁白卫生,在水中浸泡48小时不变色,不发胀,食用爽口,能做20多种中西菜肴,具有消暑爽神、健康益寿之功能,是家庭及饮食业界的热煮凉拌之佳品。

龙口粉丝是中国的传统之一,其生产历史悠久。据史料记载,龙口粉丝已有三百多年的历史,最早产地是招远,以后逐渐发展到龙口、蓬莱、莱州、栖霞、莱阳、海阳等地。龙口粉丝的出口最早可追溯到一百多年前,一九一六年龙口港开埠后,直接把粉丝运往香港和东南亚各国,这时招远、龙口生产的粉丝,绝大多数卖给龙口粉丝庄,龙口成为粉丝的集散地,因而得名龙口粉丝。因其原料好,气候适 龙口粉丝

宜,加工精细,因而产品质量优异,被称为“粉丝之冠”。

2002年龙口粉丝获得原产地保护。按规定,在招远、龙口、蓬莱、莱阳、莱州(上述五市均是烟台下属的县级市)地域内的粉丝生产企业,经审核批准后,可以使用“龙口粉丝”原产地域保护。龙口粉丝的国家标准规定,只有用绿豆或豌豆加工的粉丝,才能称为“龙口粉丝”。按照龙口粉丝原产地保护的相关规定,在招远、龙口、蓬莱、莱阳、莱州等地生产的粉丝,只要是经过相关部门的批准,并且按龙口粉丝国家标准来生产,达到龙口粉丝的质量要求,都可以称作龙口粉丝。

龙口粉丝粉丝的生产历史悠久,据史料记载,已有三百多年的历史。粉丝是选用优质的绿豆为主要原料,结合传统工艺的基础上,采取现代科技生产而成。其丝条匀细,纯净光亮,整齐柔韧,洁白透明,烹调时入水即软,久煮不碎不糊,吃起来清嫩适口,爽滑耐嚼,风味独特。粉丝含丰富的淀粉,与各种蔬菜、鱼、肉、禽、蛋等搭配,可烹调出中、西式家常便菜和宴席佳肴,春夏秋冬皆可食用,可凉拌、热炒、炖煮、油炸,是家庭及饮食业热烹、凉拌之佳品。 而利用淀粉加工粉丝,在我国至少已经有1400年历史。北魏贾思勰所著《齐民要术》中记载,粉英(淀粉)的作法是“浸米”、“淘其醋氮”、“熟研”、“袋滤”、“杖搅”、“停置”、“清澄”。宋代陈叟达著《本心斋疏食谱》中写道:“碾绽绿珠”,形象的描述了绿豆粉丝的作法。民间虽有孙膑发明粉丝的说法,因无文字记载,不能为据。实际上也很难究其是谁发明的,它是我国劳动人民在实践中不断总结、不断改进、不断完善而逐步发展到了现在的先进的工艺和优异的品质。在明朝嘉靖年间就蜚声商界,畅销中外,历史上因从龙口港外运故而得名为龙口粉丝。

名称由来

“龙口粉丝”因从龙口港装船外运出口而得名。

按照龙口粉丝原产地保护的相关规定,在龙口、招远、蓬莱、莱阳、莱州等地生产的粉丝,只要是经过相关部门的批准,并且按龙口粉丝国家标准来生产,达到龙口粉丝的质量要求,可以称作“龙口粉丝”。

原产地域

龙口、招远、蓬莱、莱阳、莱州

产品特征

真正的龙口粉丝丝条匀细,纯净光亮,整齐柔韧,洁白透明,烹调时入水即软,久煮不碎,吃起来清嫩适口,爽滑耐嚼。而且根据现行的国家标准,龙口粉丝在生产过程中不能使用任何添加剂。

标准规定

“龙口粉丝”已经成为我国优质粉丝的代名词,它以良好的知名度、美誉度和忠诚度征服了全国的消费者。但近年来,由于经济利益驱使,个别个体作坊主和原产地以外的粉丝企业,打着“龙口粉丝”的旗号生产所谓的龙口粉丝。这些企业掺杂使假、以假乱真,严重扰乱了市场秩序。那么如何选择正宗的龙口粉丝呢?2008年12月1号实施的国家标准《GB/T19048-2008地理标志产品龙口粉丝》中规定:龙口粉丝地理标志产品保护范围只包括山东省烟台市境内的龙口市、招远市、蓬莱市、莱阳市、莱州市。

七. 云南省 西双版纳 景洪 傣族的虫类美食

傣族地区潮湿炎热,昆虫种类繁多,用昆虫为原料制作各种风味菜肴和小吃,是傣族食物构成的一个重要部分。经常食用的昆虫有蝉、竹虫、大蜘蛛、田鳖、蚂蚁蛋等。

捕蝉是在夏季,每天傍晚,蝉群落在草丛中时,蝉翼被露水浸湿,不能飞起,妇女们就赶快把蝉拣入竹箩里,回后后入锅焙干制酱。蝉酱有清热解毒,去痛化肿的医疗作用。

傣族人普遍喜食蚂蚁蛋,经常食用的是一种筑巢于树上的黄蚂蚁,取蚂蚁蛋时,先将蚂蚁驱走,然后取蛋,蚂蚁蛋大小不一,有的大如绿豆,有的小如米粒,洁白晶亮,洗净晒干,与鸡蛋一起炒食,其味鲜美可生食又可熟食,生食时制酱,熟食时用鸡蛋穿衣套炸,常用的酸果、苦瓜、苦笋、冲天椒,辅以野生的花椒、芫荽、蒜、香茅草,风味纯正,清洁卫生。

八. 山东省 烟台 招远 招远温泉

招远也是疗养胜地。招远境内的天然温泉水温高达97度,含有钙、钠、镁、铁、硫等20多种矿物质和微量放射性元素,对风湿病、高血压、关节炎、皮炎等多种疾病均有明显疗效,古代就有“温泉晚浴”之说。渤海岸边新开发的“度假村”也已开放

( 招远)

九. 天津市 东丽区 赛珍珠的小站稻

小站稻,以原产天津津南小站地区的优质粳米而名扬海内外。其米粒大而饱满,半透明没有粉白色的腹白。蒸干饭,无论软硬,不粘不连,犹如满碗珍珠,油江发亮。煮稀饭,无论稀稠,都是汤汁浓郁,散发着清香。吃在嘴里,细腻滑润,有咬劲。小站稻,不仅好看好吃,而且营养成分丰富,含有较高的蛋白质、赖氨酸、淀粉、脂肪等,容易使人吸收、消化,属于营养型的天然食品

( 天津)

十. 西藏 昌都 类乌齐县 康巴的五采天衣

“我虽不是昌都人,昌都装饰我知道,昌都装饰要我讲,铜带环腰口琴吊;

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;”

康巴美,美在它的山水;

康巴美,美在它的传统文化;

康巴美,美在它的如五彩神衣般美妙的服装服饰文化;

康巴美,美在它的创造者——勤劳智慧的康巴人。

藏族人民自古生活在祖国大西南广阔的万里雪域高原上,他们就在世界屋脊上过着 “逐水草而居”的游牧和半收半农的生活。因而在服饰上有独特典型的雪域高原民族风格。由于地域和生活习惯的差异,藏区各地服饰于整体中也各具特色。一般来说,以拉萨、日喀则为中心的卫藏服饰雍容华贵,等级分明;甘青地区的安多服饰富丽堂皇,于统一中局部多变,而居住在藏区东部的康巴人的服装服饰则宽大粗犷、英武健美、豪气洒爽。

康巴,包栝西藏昌都,云南迪庆,青海玉树、果洛,四川甘孜、阿坝等地区,康巴服饰因小区域自然地理环境与地域文化之差异,形成了独具地方特色的康巴服饰习俗,俗称康装。它以其夸张的形制、明朗的色彩、古朴的纹饰、厚重的质地、多彩的款式、深邃的文化内涵,在藏族服装服饰艺术中独树一帜而令人耳目一新。 仅康巴地区的妇女服饰、在民间就有一首古老的民歌这样传唱赞美:

“我虽不是昌都人,昌都装饰我知道,昌都装饰要我讲,铜带环腰口琴吊;

我虽不是贡觉人,贡觉装饰我知道,贡觉装饰要我讲,项殊三串胸前抛;

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是霍柯人,霍柯装饰我知道,霍柯装饰要我讲,红绿带几绕满腰;

我是不是达多人,达多装饰我知道,达多装饰要我讲,红绳扎发围头绕;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;

我至不是巴塘人,巴塘装饰我知道,巴塘装饰要我讲,银丝缠发额前飘;

我虽不是盐井人,盐井装饰我知道,盐井装饰要我讲,头包风帕腰悬刀。

我至不是昌台人,昌台装饰我知道,昌台装饰要我讲,巴戈盘发宝光耀。”

康巴服饰文化的古老倩影

丰富多彩的康巴藏族服饰,具有悠久的历史和鲜明的民族特点,是居住在藏区东部的康巴人创造的一种独特的实用美术和文化艺术结晶,集中体现着它的创造者——藏族人民无穷的智慧、创造力、艺术修养和审美情趣。

独特的藏族服饰,对于生息、繁衍在世界屋脊的高原藏民族来说,具有特殊的意义。和所有民族传统文化一样,康巴藏族服装服饰的形成也经历了一个长期发展、演进、融会的漫长历史。

在距今4500年左右的西藏昌都卡若遗址中发现的新石器时代的装饰品约有50多件,有笄、磺、环、珠、项饰、镯、贝饰。牌饰和垂饰,质料则有石、玉、骨、贝等。装饰品大部分均磨制光滑,制造精细。这些远古先民创造的人体装饰物,从一开始就显示出它在材质、造型、纹饰、制作工艺等的多样丰富性和独特的区域性特征。

川、甘、青、新疆等地是历史上形成藏族部落和部落活动生息的地区,在接近青藏高原的哈密地区,发现的原始社会公墓出土的干尸,距今有约3000年的历史。古尸的服饰基本特征和康巴藏民族今天的服饰十分相似,如头发梳成许多条辫子,男尸往往头戴毡帽;身穿毛皮或皮革大衣、长皮裤、毛织品长袍;脚穿长统皮靴、靴筒外还有毛织带裹腿;腰间束袋,佩有小铜刀。女尸则身穿毛织品长袍,腰际束带,同时脚着长统皮靴,以毛织带裹腿。皮靴上还附以小件铜制装饰品,各色毛织物的色泽鲜艳。大多以红、绿、褐、黑等色彩组成的大小方格和彩条,非常美观大方。

在青海平安县古墓内出土的画像砖,内容有宴饮、甲骑、仙人、力士、神马等6种图案,其中宴欢人物一臂赤露,今日康巴藏族人仍保留着这种半着衣半裸臂的习俗。据此推断,可见早在公元前11世纪远古藏族先民的服饰习俗里,就已具备了现代康巴藏族服饰的基本结构特征。

据史载:“东女国,(康巴一带)皆披发,皮革制成鞋,其女王服青毛绫裙,下领衫,上披青袍,其袖委地,冬天穿羔裘衣服,饰以纹锦。”

在藏北发现的岩画中的人物形象亦有不少编发者或脑后“披发”长飘的形象,多数人物都着一种裙袍式的皮毛长衣,这些都与文献记载的当地地域及人文特征极为相似。

在青海乐都柳湾墓地还出土了一件彩陶靴,通高 11.6厘米,底长 14.3厘米,陶靴内空,靴为圆形,为夹砂红陶,表面施红色,并绘黑彩,靴帮与靴底衔接处向内凹曲,靴底前尖后方,靴筒绘对称双线回纹,靴饰双线带纹和三角纹,线条流畅,纹路清晰,造型与现代藏式统靴相似,说明早在3000年前的青铜时代,青藏高原的先民已经会制作和穿用具有高原地域特征能防寒保暖的长统靴子,并具备了装饰美化的造型审美能力。

吐蕃早期,藏族人的发型和面饰继承了原始社会的一些习俗。例如“赭面”就是指藏区北方草原牧民习惯用一种赭石色矿质(有资料说亦是一种动物血)涂擦面部,起到防晒、防冻、防风雪、护肤的作用,同时,美饰面容并兼颜宗教信仰色彩作用的习俗。吐蕃人以此俗为美,由于吐蕃时期疆域辽阔,各地区的服饰文化在形成发展过程中,广泛吸取和融合了青藏高原及其周边地区的文化优势,造成了各地区服饰的较大差异,其主要表现在藏区东北部东女,附国,党项等部落的服饰差异上。