一. 西藏 拉萨 拉萨风筝

拉萨风筝为国家级非物质文化遗产。

拉萨风筝为国家级非物质文化遗产。拉萨风筝流行于西藏拉萨、日喀则、泽当等地,并传播到邻国尼泊尔、不丹,清代盛行于藏族上层。十三世01偏爱风筝,曾为专供风筝和加工筝线的“上哉”加封印章。

1八月卫藏地区风力较足,是放风筝的季节。民间认为,风筝放早了,秋季就会过早终结。拉萨风筝的放飞有许多规定。在时间上,拉萨在雪顿节后放飞,日喀则必须由东头宗的俗官先行放飞。风筝的形制与使用有年龄的规定,如六轴、八轴、十轴风筝,必须按年龄大小分开选择。藏族风筝形态较为单一,多为菱形平面,但讲究彩绘图案,有“加沃”(大胡子)、“古玛或古那”(钉头或黑头)、“米洛”(瞪眼)、“其瓦”(龇牙)、“帮典”(围裙)、“嘎林”(腿骨号)六种。因色彩艳丽,放飞时天空一片斑斓。平时这些风筝悬挂在墙,视为升腾运气的圣物。

拉萨风筝的放飞技巧体现在空中的争斗玩耍。放线与收线的微妙变化,可以使风筝在空中迅速地升降、旋转、左右打滚。最大的特点是“打架斗殴”,最后断线飘走者为败。各种打斗技巧最后都集中在“绞线”上,线的质量至关重要,故在制作时有一道工序即上“那”。“那”的主要成分是玻璃碎粉,加入一种粘性较好的植物“旺拉”,调上捣碎的大米、白糖和水搅拌煎熬。等冷却到一定温度时,将“那”放在手心,将风筝的线从指间穿过,使粘上粗细不等的“那”如同锯齿。拉萨风筝的制作具有季节性。每年秋季在拉萨、日喀则等城镇有人专门做风筝出售。日喀则的拉达卡其和拉萨的次仁等家族风筝制作技术精湛、特色鲜明,颇有影响。但现在一批有造诣的风筝艺人相继去世或年迈古稀,技艺面临失传。

二. 西藏 日喀则 谢通门县 琼结玉制品

西藏的玉制品按质地可分为刚玉和软玉,刚玉产于日喀则仁布,软玉则出自山南琼结。琼结玉白绿相间,温润泽手,琼结玉雕厂有100余种产品,是旅游购物的理想之选。

三. 西藏 拉萨 城关区 藏香

佛教圣地大昭寺、小昭寺香火不断,其线香均由当地生产。这里的线香叫“藏香”,与其他省区不尽相同,一是配的香料多,如麝香、木香、藏红花等20多种;二是粗长,长约60厘米,粗约5-6毫米;三是包装讲究,用彩色丝线绑扎,置于精制的木盒内,便于馈赠。

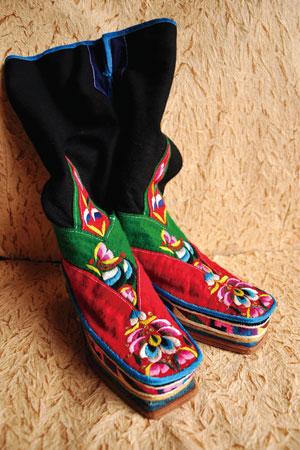

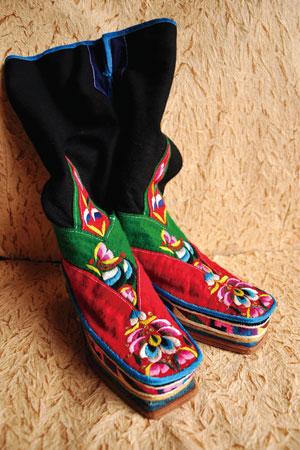

四. 西藏 日喀则 白朗县 藏鞋

牛皮做底,鞋帮用各色丝线或各色皮革、氆氇、金丝缎制成。藏鞋大致分为三种,即“松巴鞋”、“嘎洛鞋”和“多札鞋”。“松巴鞋”以花纹美丽而著称;“嘎洛鞋”美观、结实;“多札鞋”产于昌都。做鞋的手工业者多集中在拉萨、日喀则、昌都、泽当等地。

五. 西藏 拉萨 尼木县 蒸牛舌

藏语音杰郎最。多见于拉萨等地。以牛舌肉为主料,经煮蒸而成。特点是入口软嫩,味道鲜美而带椒香。( 拉萨)

六. 西藏 日喀则 萨嘎县 日喀则青稞

日喀则青稞是西藏自治区日喀则地区的。日喀则地区青稞年产量60万吨。

日喀则地区作为我区的青稞主产区,近年来,随着青稞产业化、品牌化、商品化、系列化发展,极大地促进了全地区农牧业产业发展和农牧民增收。

近年来,按照“优势区域、优势资源、优势产业、优先发展”的思路,日喀则地区积极培育发展特色产业,大力扶持农牧业产业化经营龙头企业,初步形成了以西藏康桑农产品发展有限公司生产的“罗旦”糌粑系列真空包装、精品包装的十几种绿色青稞产品,仁布县达热瓦青稞有限公司生产和开发的“喜孜”青稞酒,白朗旺达食品有限公司开发和生产的“藏巴”牌青稞牛肉方便面,扎西洁白糌粑加工厂生产的“扎西洁白”糌粑,日喀则市“联嘎妈酥喜”等为主的在区内外知名的优质青稞产品,实现了在青稞产业上的系列开发和发展。

截至2011年,日喀则地区从事青稞加工的农牧业产业化经营龙头企业已发展到20多家,年创造利润699万元,实现产值5000余万元;年收购青稞量达7000多吨,加工量达6500多吨,兑现青稞收购款5291万元;直接带动农户达7285户,通过专业合作组织带动和订单形式辐射带动农户2万户以上。

2014年,日喀则地区将重点推广种植“12000”和“喜马拉22号”两个青稞优良品种,计划推广面积分别为35万亩和7.2万亩。

七. 河南省 洛阳市 瀍河区 潘金和烧鸡

潘金和烧鸡:洛阳四大名吃之一创立于清代同治年间,在洛阳久享盛名,它与拌生园酱肉、阎记羊肉汤、马蹄街馄饨被誉为洛阳四大名吃。潘金和烧鸡制作精细,味道纯正,皮色黄中透红,肉质外焦里嫩。因其风味独特,经营灵活,因而生意兴隆,曾远销山西,陕西等省,深受顾客欢迎,如今经营潘金和烧鸡的是潘金和的独生子潘栓柱,许多50年代的老顾客品尝后说:风味不减当年。

八. 西藏 日喀则 亚东县 帕里牦牛

帕里牦牛为地理标志证明商标。帕里牦牛是西藏日喀则亚东县的。

产地(或分布):西藏自治区日喀则地区。

数量:1996年存栏4087头。

主要特征:以黑色为主,深灰、黄褐、花斑也常见,还有少数为纯白个体。头宽额平,角间距大,有的达50厘米。颈粗短,鬐甲高而宽厚,前胸深,背腰平直,尻部欠丰,四肢强健较短。母牛初配年龄为3.5岁,一般利用14年。公牛初配年龄4.5岁,一般利用到13岁左右。大多数两年一胎。屠宰率为52%,日产奶量为1.6千克(8月份)。平均产绒为0.6千克,年产酥油平均为12.5~15千克/头。

帕里牦牛

西藏亚东县农牧综合服务中心

14492450

牦牛(活动物)

九. 西藏 日喀则 仁布县 邦典

第一次在拉萨听到藏语“邦典”时,并不知道是什么东西,只是隐约知道它与藏族服饰有关。有一天和一位藏族朋友逛街,她说要给自己的母亲买一个“邦典”,我才知道“邦典”也就是在我们老家(我是一个康巴藏族)被称为“布夜”,汉语称为“围裙”的东西。

“邦典”是已婚妇女才配戴的,五彩的布条缝制而成,极像天边的彩虹。“邦典”可以说是一件精美的工艺品。和西藏地区的“邦典”相比,康巴的“布夜”就没有那么好看了,“布夜”是用黑色的布或者是黑色的缎子做成的,不管布料怎么变,颜色永远是黑的。

时代变迁,穿藏装的人越来越少了,也很少有人知道“邦典”的来历了。为了知道“邦典”的来历,我向外婆发起“攻势”,一个电话过去非要她告诉我“邦典”是怎么来的。外婆被我问得丈二和尚摸不着头脑,告诉我在旧社会“邦典”就是一块遮羞布,延用至今,就是一种习俗。这时在旁边的大姨说,因为我们那里是农区,在地里做农活的时候,“布夜”可以拿来擦汗,可以取下来放在头上遮太阳,下雨了还可以用来遮雨。外婆和大姨说到这里,我似乎知道为什么康巴的“布夜”是黑色的了。而西藏的“邦典”之所以做得那么漂亮,可能是更容易让大城市的时尚妇女们接受。大姨说:“现在这边做农活的人也开始少了,很多年轻一点的妇女都戴西藏的‘布夜’,因为好看吧!只有一些上了年龄的人还是戴黑色的‘布夜’。”

“邦典”随着时代的变化,变得越来越时尚了,颜色越来越好看,质量也越来越好,成为藏族女性服饰中最耀眼的装饰品,“邦典”可以说是藏族妇女膝前美丽的风景。

十. 西藏 日喀则 谢通门县 朗玛卡嘎藏刀

加工点位于卡嘎温泉度假村。藏刀是藏民族的传统手工艺品之一,其制作工艺在我们后藏有近百年的发展历史。

谢通门县“朗玛卡嘎”藏刀尤以其制作历史悠久、工艺精美、品种款式多样,具有较浓郁的民族风格和地方特色而闻名区内外。“朗玛卡嘎”藏刀近年来通过发展,其藏刀产品在市场上形成了一定的影响力。

拉萨风筝为国家级非物质文化遗产。拉萨风筝流行于西藏拉萨、日喀则、泽当等地,并传播到邻国尼泊尔、不丹,清代盛行于藏族上层。十三世01偏爱风筝,曾为专供风筝和加工筝线的“上哉”加封印章。

拉萨风筝为国家级非物质文化遗产。拉萨风筝流行于西藏拉萨、日喀则、泽当等地,并传播到邻国尼泊尔、不丹,清代盛行于藏族上层。十三世01偏爱风筝,曾为专供风筝和加工筝线的“上哉”加封印章。