一. 广西 桂林 平乐 大水李

产于同安镇大里村,是该地特有的水果品种,其特点是:个体特大(8~10个有1公斤)、肉厚核小、细嫩脆口、汁多味甜,有机酸成份少,可加工成话李、罐头等。堪称果类之佳品。

大水李为大里村李连同、李秀知于20年代首先从外地引进种植。解放前,因人们消费水平低,市场上李子价格不高,故该项生产发展缓慢。至解放初期全村只有35户农民种植,面积20多亩共500多株。

60年代前期,大水李发展加快,1961~1964年全村大水李种植面积增加到80多亩。60年代后期,每户只许留少数几株,多余部份收归集体,许多村民砍树毁果。加上管理粗放,致使李树面积大减。70年代的“农业学大寨”中,毁树造田造地又砍去很大一部份果树。至80年代,农民毁果建房,又砍掉10多亩果树。至今,该村剩下的李树仅20多亩,650多株。

大水李以简单的分株直移栽培法栽植,种植1~3年开始挂果,10年后为盛果期,盛果期株产达150~200公斤。

二. 内蒙古 阿拉善盟 额济纳旗 蒙古族的银饰品

蒙古族的银饰品

蒙古族的银饰品与其他民族一样,种类繁多,款式丰富,有着各自的图案形态和种类,在蒙古族佩饰中,有着非常重要的装饰作用,它天成一韵,构成了蒙古族银饰品朴素美观、繁复实用的民族民情,从纯真的纹样中,可以诠释和解读蒙古族佩饰的特点以及游牧民族文化的意韵和部落习俗,从中体察蒙古民族深远的文化内涵和生活情感。

蒙古民族酷爱装饰,银饰品也就成了他们美化生活的一部分。不论是高原,还是牧场,蒙古族群众佩戴银饰品都非常普遍,由于同一族属但部落不同,银饰品的种类、造型、图案和佩戴方式也各具特色,呈现出不同的寓意和讲究,文化内涵十分丰富,使其成为蒙古族佩饰中的亮点。一件小小的头簪、发钗、挂件常常就是一件信物,承载着人生美好的回忆和永久的纪念。

蒙古族自古以来就有对金银饰品的使用历史,在考古挖掘的匈奴墓中,就曾经出土过战国时期的银饰品。唐代是银饰品制作的繁盛期,品类多,分布也广。公元13世纪,成吉思汗结束了蒙古各部长达数年的纷争状况,加之与欧亚各国的贸易往来,蒙古地区日益成为金银的集散地,这为蒙古族银饰品的发展提供了有利的条件。到了元代后期,银饰品的制作逐渐商品化,从前只有富裕人家使用的银饰品,在民间也开始流行佩戴起来。与前期相比,这个时期的银饰品无论从内容图案,还是技术风格,都发生了较大的变化。同时银饰品的主题也逐渐增多,有花鸟鱼虫以及各种纹饰图案,还有诗情画意的词句,铸、刻、雕、焊技术等工艺也得到了较大的提高。而且设计新颖,造型美观,每件银饰品上都有吉祥寓意,堪称“图必有意,意必吉祥”。进入明代,银饰品的工艺有了很大的改进,除了官办的铸造局外,民间的银楼、银作坊也能制作和设计很多的银饰品。特别到了清代康熙、乾隆年间,由于经济的不断发展,银饰品的使用已不再是有钱人的专利了,不论贫富贵贱,女人戴银头饰、银首饰,男人腰垂银挂件已成时尚。蒙古族的银饰品,至今仍然保留了很多古老的图案和纹样。

三. 广西 桂林 平乐 鹅梨

主要产于同安镇永福自然村,因形如鹅蛋,故名。其特点是:果实肥大、肉厚核小、肉质嫩白细腻,香甜多汁,味道甘蜜,素有“赛雪梨”之美称。

鹅梨系由该村李连明于30年代从外地引入种植。解放前只有几户种植,面积不到5亩。

解放初有15户种植,面积10多亩。1952年发展到25亩。60年代初发展到40多亩,70年代末发展到70多亩。目前全县鹅梨种植面积约80多亩。

鹅梨为一年种多年收水果,投资成本低,嫁接和种植花费劳动亦少,种植后4~5年开始挂果,10年后进入盛果期,一般收果35~40年以上,株产150~250公斤。

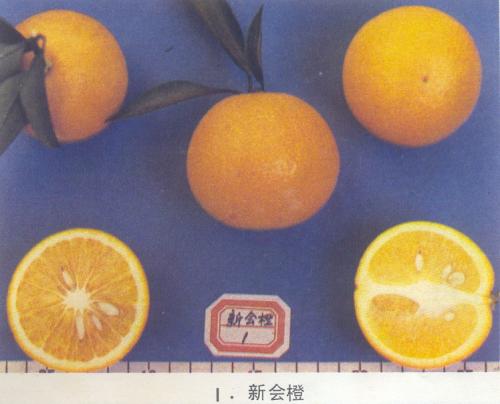

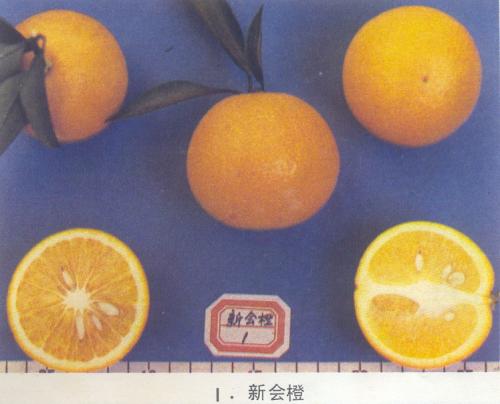

四. 广西 桂林 灌阳 灌阳橙

灌阳橙是县内传统的土之一,其来源不详。原仅在文市、水车一带种植。50年代后新圩、红旗、新街、黄关一带开始引种,现在文市、水车、新圩种植较多。1987年全县共种植3984亩,产果168.55万公斤。1990年全县种植10127亩,产量达405.09万公斤。

灌阳橙树宜种性广,适应性强,长势旺盛。成年树形中大,树冠较大呈园头形。枝干皮色较暗,刺多且密。枝条细短,叶片狭小浓绿。4月下旬开花,11月下旬果实成熟。其果实形状扁园,单个重120~190克,皮质细致紧实,呈橙红色且带光彩,皮薄,肉色鲜艳、种籽少。此树结果多,一般成年树每株达50公斤以上,文市桂岩有1株40年生的橙树年产果达500余公斤。

灌阳橙营养价值高,含糖量8~9%,含酸量1.1~1.5%,果汁量43.1~61%,汁多味美甜酸可口,且具有香味,是灌阳橙优于其他品种的主要特点。另外其储藏期可达8~9个月,且贮藏后含糖量提高3%左右,含酸量减少0.2~0.5%,这时更甜更香,人们都喜欢贮藏作待客之佳品。

解放前,灌阳橙就很有名气,畅销县内外。解放后,灌阳橙出口大增,远销香港、澳门、苏联等地。1956年出口3.31万公斤。1964年至1968年,每年出口量维持在20~30万公斤之间。1969年后因不重视灌阳橙的生产,出口开始下降,到1976年仅为1.18万公斤。80年代,种植面积增加,产量上升。1985年恢复出口。1990年,灌阳橙总产达465.09万公斤,占全县柑桔总产量的37.73%。

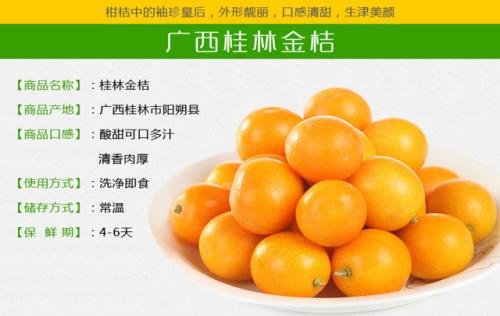

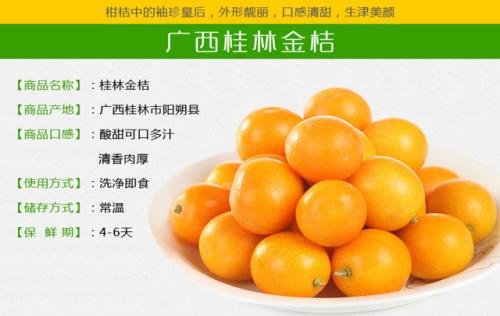

五. 广西 桂林 阳朔 桂林金桔

果呈倒卵形,外皮金黄色,果肉淡黄色。可鲜食,又可制成蜜桔、罐头、桔饼和提取果汁。桂林阳朔、荔浦、恭城县有出产;阳朔白沙乡所产金桔色美、个大、肉厚、质脆、气香、酸甜可口,含糖类(18~20%),维生素C1、B2、B1、P及钙、铁、磷等营养物质,深受消费者欢迎。有的地方将金桔矮化作盆景树,金黄色的瑞果挂满枝头,象征硕果累累的丰年景象。( 桂林)

六. 广西 桂林 平乐 肉丸猪脚

肉丸猪脚,又一道遍及平乐城镇乡间的风味小吃。它历史悠远,早在清代就蜚声民间。

用料:制作肉丸猪脚主要用料是瘦肉和猪脚。

做法:在制作时,首先将刚宰杀的猪背脊和后腿部位的瘦肉割下来,不要下水,以每斤瘦肉配纯碱、生盐各10克,芡粉、胡椒粉、香蒜头少许,一起放入石臼里,将它舂碎捣茸,变成细滑的肉泥。然后从石臼中起出,放置在瓦钵内,紧接着洗干净一个钯锅,架在火塘三脚架上,放上清水,生火把水烧开。这时,端上已舂好的肉泥,用手将它捏成指头大小的球形肉丸,放入开水锅内,边摇边放,边煮边捞,不要让肉丸煮得过火,而失去鲜味。

肉丸做好后,就要做猪脚了。做肉丸猪脚的料,要选用猪的前脚。先将买回的猪脚用烈火烫去绒毛,再用刀将烧焦的皮刮去,清洗干净,砍成不大不小的块状,放到开水锅中煮几分钟,捞起来再置入开水锅中,加入适量的胡椒粉、生盐、香料,用文火将猪脚炖至肉离骨即可。

当肉丸和脚猪两样都做好后,在开餐前将肉丸倒入猪脚汤锅中,用羹勺捣拌,让两者的味道融合一体,用文火维持一定的温度不要让它沸腾,使它不滚不冷即可,开餐吃饭时,舀上一碗,里面羁加上少许胡椒粉、四季葱或者芫荽,吃起来十分可口。

特点:柔和不腻,爽口清甜,肉香味道浓烈,多食无碍,是城乡大众最喜欢能肴馔,故有“吃上一餐肉丸猪脚,不怕挑担上冷下坡”之说。在做重体力活时,平乐人最喜欢做这种肉丸猪脚了。

七. 广西 桂林 象山区 桂林打油茶

打油茶”,工具、选料、制法、喝法都非常独特。先说工具吧,一只小铁锅,一把小木棰。小铁锅类似江南苏锡饮食业使用的炒锅,但锅口很小,约同大汤碗口,且锅口旁有一小歪嘴,以利倒茶;小木棰灵巧又别致,状如大小擀面具,但前端延伸出与相垂直的一小段,以作敲打之用。选料,须选用土茶,就是未经加工过的茶叶,不然,就会失“打油茶”的风味。葱、姜、蒜头、盐是必备的,油炸山芋片、油氽花生米是佐食的佳料。沏茶需用佳泉水已为茶经之事,然“打油茶”又一特别之处是以肉骨汤代佳泉水,自然是茶味别出。制法又很独特,铁锅烧热,加少量素油,待油熬透,推入葱段、姜片、蒜头熬香,放入用清水略泡过的土茶。“打油茶”必须用木棰反复敲打,方能使风味俱出,至打透,再加入肉骨汤,加适量盐,俟烧滚,倒入小碗,加上葱花,放点油氽花生米,香味四溢,茶色似咖啡,红绿点其间,诱你一喝为快。桂林地区喝“打油茶”有这样一句顺口溜:“一杯苦,二杯夹(方言,意为涩)三杯、四杯好油茶”。这就是提醒你慢慢品尝,好好领略。“打油茶”有祛寒湿、提神、饱腹之功能。桂北地区湿度大,矿工颇多,喝“打油茶”便成为当地百姓的饮食习惯,亦是他们用来待客的一种方式,客人围桌而坐,主人用一小炉,“文君”当炉,当众操作,一杯接一杯,颇有风味。如今,“打油茶”不径而走,流传广西数地,倍得人们青睐,风味亦添数种,如“鸡丝打油茶”、“肉丝打油茶”等。

在桂林喝“打油茶”,真不虚此行。愿这朵民间饮食文化中的奇葩开放得象桂林的山、漓江的水更加迷人。

八. 广西 桂林 全州 石塘生姜

石塘生姜为地理标志保护产品。“味辣、皮薄、肉嫩、鲜脆”是全州石塘生姜的特点,作为“全州三辣”土品之一,以“五指姜”为上品的石塘生姜每年上市时都能热销一空,甚至远销湖北、广东、福建以及东南亚等国内外市场。

近年来,随着标准化生产新技术的引入,石塘生姜从产量到品质都有了提升,带动了全州全县的产业辐射。今年,全州县生姜种植面积2.85万亩,生姜产量12万吨,平均售价6000元/吨,产值达7.2亿元。“石塘镇种植效益得到提高,也辐射带动了安和、两河、凤凰等周边乡镇规模化种植石塘生姜。种生姜已经成为了当地农村经济的重要项目之一。

广西壮族自治区桂林市全州县现辖行政区域。

《全州县人民政府关于划定石塘生姜地理标志产品保护地域范围的通知》全政发〔2016〕50号

广西壮族自治区地方标准:

《石塘生姜》(草案)

(当地种植户供图)

九. 广西 桂林 兴安 兴安粑粑

从前,桂林一带过春节,乡下人进城走亲戚,总要挑一担粑粑上来送给主人家。那粑粑圆如满月,白如玉雪,放在水缸里,只要勤换水,存放一年半载也不变质。放在火上烤,粑粑慢慢地就变得软软和和的,然后包上酥糖,好吃极了。那粑粑以兴安的最为有名,故叫兴安粑粑。渐渐地,逢年过节,城里人拿了米也到乡下去加工,成了桂林的一大民风民俗。

糯米粑粑的吃法很多:切成小块用油炸,外脆里软,沾点桂花糖,别有风味;也可鍋中放油少许,整块的用小火坑软,将桂花糖加点水搅合后倒入扒鍋中翻两翻后起锅,即可食用;有了微波炉,食时更方便了,用碗或盘裝着糯米粑粑转几圈就热了,从糯米粑粑的侧面开口,放入桂花糖像吃饼一样的又干凈又利索。

不爱吃甜食的,可葱花嗆鍋,加水少许加盐,待水燒沸將切成小块的糯米粑粑放入鍋中,水开了就可服用了。

十. 广西 桂林 全州 全州大蒜

全州大蒜尤以“蒜乡”枧塘出名,有五、六百年的种植历史。以蔸大苔粗,衣薄肉厚,味辛性温、香辣脆嫩著称,具有保健防病抗癌,降血脂、胆固醇,下气消食,除风破冷,解毒散痛等特异功效。尤其是独蒜,香辣可口,堪称蒜中精品。蒜苔不长不短,白嫩青脆,运销俄罗斯、日本和东南亚等国。