一. 大埔高陂瓷

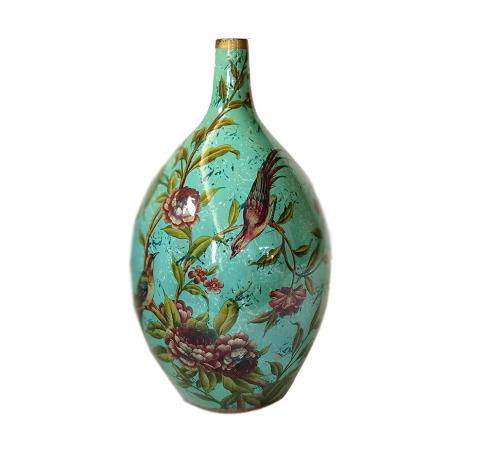

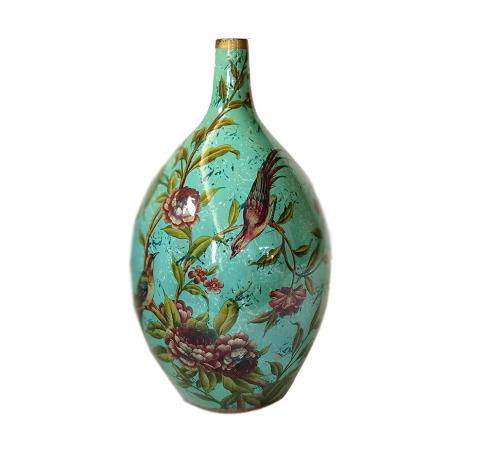

大埔高陂瓷:产地高陂镇。有青瓷、薄胎瓷、釉下青花、釉下五彩等。著名产品为豆青竹节茶具、豆青竹节笔筒及豆青竹节杯,釉色别为深浅,颇为素雅。薄胎瓷以“白如玉,薄如纸,明如镜,声如磬”,被称为白玉瓷,精巧玲珑,秀丽典雅。釉下青花瓷瓶及釉下五彩瓷瓶,色彩斑斓,精巧细腻,绿如翡翠,白胜羊脂。该瓷创始于宋,已历经700余年。

大埔是“陶瓷之乡”,而高陂则是大埔县最早的陶瓷产地,又是周边乡镇的陶瓷集散地,故有“瓷都”、“白玉城”之称。

高陂的陶瓷生产早在宋朝末年就兴起,并一直持续发展,同时还辐射影响了高陂周围的光德、平原、银江、洲瑞等地的陶瓷生产。改革开放以来,高陂陶瓷业更添生机,在制作、煅烧、上彩等方面采用了先进的新工艺和高科技手段,产品的质量、数量、工艺水平进一步提高,影响更大,销售更广,创造了良好的经济和社会效益。高陂的陶瓷久享盛名,饮誉中外,1986年10月英国女王伊莉莎白二世访华时,特派英国记者来大埔购买赤山瓷厂生产的45头“柳亭牌”青花餐具和“帆船牌”青花茶具作为访华纪念品和礼品。高陂的陶瓷还被选为国礼瓷和北京人民大会堂、国务院办公厅用瓷。大埔的薄胎瓷是广东省独特名瓷,被誉为“广东瓷器之花”。目前主要生产日用瓷、工艺陈设瓷、建筑瓷、工业卫生瓷、陶器等6大门类产品。陶瓷产品以出口为主,远销100多个国家和地区及国内29个省市。高陂镇共有陶瓷企业512间,年产量248万件,产值1.2亿元。陶瓷经济收入占全镇工农业总收入56.8%。因高陂是大埔瓷业中心镇,华侨瓷厂、赤山瓷厂、大埔瓷厂等10多间国有瓷厂均设在这里。

二. 广东省 梅州 大埔县 百侯芒果

百侯芒果

三. 广东省 梅州 大埔县 大埔牛肉干

被评为《广东省名牌优质食品》,外地游客及海外侨胞回乡都会带本,深受大众喜爱。

大埔牛肉干香韧可口,回味无穷,可下酒佐菜,本产品高温灭菌,真空包装,营养丰富,口味独特,是送礼绝佳品。

四. 广东省 梅州 大埔县 大埔忆子粄

大埔忆子粄是广东省梅州市大浦县的。忆子粄为大埔风味小吃之一,已有300多年的历史。明末以后,大埔制作的忆子粄已驰誉埔境。产地逐渐向全县扩展。名点忆子粄都必被端给宾客品尝,深得海内外华侨的赞誉。

近年来,经营忆子粄名点食品的老板,除继续在原产地经营外,已向新县城湖寮转移。现在,全县经营忆子粄生意者已有五六十家。如县城虎山、东风、万川等市场,忆子粄店每天门庭若市,销量颇好。此外,还有广州、深圳、港澳等地工作的人员,回家探亲返回原单位时,都会买一些大埔的传统小吃忆子粄作为礼品带回家,亲朋共享家乡风味。

忆子粄由来

忆子粄是大埔有名的传统小吃,相传源于明代,至今已有300多年的历史。它的得名颇有趣味。传说在明代,大埔某地有一户人家为娘的叫松婶,带着儿子阿根,艰苦地过日子。阿根长到18岁时,从师练就了一身好武艺,后随师投奔郑成功麾下,飘洋过海到台湾去驱除荷兰侵略者。松婶思念儿子,每逢中秋节,就做了儿子最爱吃的粄,摆在月下,焚香祷告。秋去春来,不觉度过了整整30年,儿子还不见回来。那年中秋节,正当松婶在月下祷告时,儿子阿根突然回来了,母子相会,悲喜交集,阿根从白发苍苍的老娘手里接过忆子粄,欢庆团圆。此粄由此得名。

特色用料

忆子粄用糯米粉作粉皮,揉搓至软韧粘结,分成小团,撒上适量的生粉,压成粄皮;特色馅料,一般以靓肉片、鱿鱼丝、豆腐干、蒜白、香菇、虾米等为原料,加上适量的食油和酱油,焖至熟透,然后把馅料包进粄皮里,扎成四方立体形,用干净的叶子包好,涂上食油,放蒸笼里,用猛火蒸熟,再加上佐料,即可食用,其味别具一格。

制作方法

忆子粄的制作方法分两步。一是用糯米作皮。把糯米磨成粉末(讲究一点的先将糯米浸湿,拌和水及糯米磨成粉浆,装入布代内,用石块压挤,至粉浆水分压干为止,这种方法制成的粄皮特别柔软),搅拌时,糯米粉中加进少许盐水,并用沸热水揉搓至软韧粘结,再分别揉成小团,撒上适量生粉,用小木棒或酒瓶滚压成规格的粄皮。二是制作里面的馅子。一般以靓肉片、豆腐干、鱿鱼丝、香菇、虾米、蒜白、黑木耳等为原料,加上适量的猪油和酱油,在锅里炆至熟透。然后把馅子包进粄皮里,扎成四方立体形,用蕉叶包裹后放进蒸笼里蒸30至40分钟时间即熟,便可食用。其味香,口感滑,鲜美可口。

五. 广东省 梅州 大埔县 大埔凉粉糕

大埔凉粉糕:已有800年历史。呈半透明凝固状,具棕褐至茶褐的仙人草本色。含胶质多,富弹性,有天然仙人草风味,并略带碱香。食用时,可加入白糖或牛奶,爽滑可口,清凉解热。有清热滤湿、凉血降暑等功效,主治急性风湿关节炎,高血压,糖尿病,中暑,风热感冒等。日饮该糕一小碗,对降血压有较好疗效。

六. 天津市 武清区 大饼鸡蛋

大饼鸡蛋是天津的小吃,天津的大饼鸡蛋,有的摊子在打鸡蛋的时候就在蛋液里放调料,比如孜然面儿,很有风味,嫩嫩的一张鸡蛋饼,夹在大饼里,抹上甜面酱辣酱油,有的加上一根火腿肠,也很顶饱,据传郭德纲落魄时常以大饼鸡蛋当饭,正所谓甲之蜜糖乙之砒霜,有人觉得辛酸,有人却在流口水呢。

七. 广东省 梅州 大埔县 西岩乌龙茶

西岩乌龙茶为地理标志保护产品。西岩乌龙茶外形紧结稍卷曲,色泽乌绿匀润;内质香气馥郁持久,滋味醇厚爽口,回味甘滑,茶汤橙黄明亮,叶底绿腹红镶边,耐冲泡。1994年获广东省名茶评比金奖,1995年获中国第二届农业博览会金奖,2003年获第五届“中茶杯”全国名优茶评比金奖。

西岩乌龙茶,创制于70年代,产于大埔县西岩山一带,这里自然条件得天独厚,山高多云雾,林木茂密,群山环抱,直射光少,多漫射光,相对湿度大,土质肥沃,适宜茶树平衡生长,芽叶肥壮,叶质柔嫩,叶色鲜绿,含有丰富的氨基酸及芳香物质等,因鲜叶内含物质丰富,为制好名优茶奠定了良好的物质基础。

西岩乌龙茶的茶树品种原为小叶种,抗性强,芽叶多紫色,成茶香气高长。20世纪60年代先后从饶平县、福建省引进岭头单丛、梅占、大叶奇兰和凤凰水仙等优良茶树品种,为适应国内外茶叶市场趋向高香型、中高档茶的需求,茶叶种植面积不断扩大,制茶技术不断的改进和提高,现大埔白叶单丛己占全县茶园面积六成以上,逐步取代了原来的小叶茶树品种。

西岩乌龙茶,加工工艺分为,鲜叶、晒青、做青、杀青、揉捻、干燥[分初烘、团袋、复烘]六道工序。高级西岩乌龙茶品质以香、甘、清、滑、醇五大特点,蜚声于世。西岩乌龙茶外形紧结稍卷曲,色泽乌绿匀润;内质香气馥郁持久,滋味醇厚爽口,回味甘滑,茶汤橙黄明亮,叶底绿腹红镶边,耐冲泡。1994年获广东省名茶评比金奖,1995年获中国第二届农业博览会金奖,2003年获第五届“中茶杯”全国名优茶评比金奖。

(一)产地范围。

西岩乌龙茶产地范围为广东省梅州市大埔县枫朗镇现辖行政区域。

(二)专用标志使用。

西岩乌龙茶产地范围内的生产者,可向广东省大埔县质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请,经广东省质量技术监督局审核,报国家质检总局核准后予以公告。西岩乌龙茶的法定检测机构由广东省质量技术监督局负责指定。

西岩乌龙茶质量技术要求

一、品种

中小叶乌龙茶品种及当地群体种。

二、立地条件

土壤类型为黄壤、红土壤、赤红壤和水稻土四大类。黄壤、红壤主要分布在海拔500至1000米以上,西岩山以黄红土壤为主,土壤疏松、湿润、肥沃、植被生长良好。土壤pH值为3.9至4.7,有机质含量2.3至4.0。

三、栽培管理

1.育苗:采用无性系繁育茶苗。

2.采摘期:每年只采春茶一季,时间为每年3月初至5月中旬。

3.采摘标准:驻芽两叶或驻芽三叶的鲜叶。

4.环境、安全要求:农药、化肥等的使用必须符合国家的相关规定,不得污染环境。

四、加工工艺

1.工艺流程:采摘→晒青→做青(摇青)→杀青(炒茶)→揉捻→干燥。

2.工艺要求:

(1)采摘:新梢要求适度成熟,新梢生长达到中开面(形成对夹叶即驻芽两叶)最适宜。茶青不损伤,不晒伤,不带鸡臂蕾、不带表面水。

(2)晒青:薄摊轻晒,以晴天上午9至11时,下午4至5时最适宜,茶青失水率15%左右,叶色变暗,端叶下垂为适度。

(3)做青:包括碰青(摇青)及静置多次互为交替,是形成西岩乌龙茶特有香味品质特点的关键环节。每一轮碰青(摇青)次数由少渐多,力度由轻渐重,静置时间由短渐长,摊叶厚度由薄渐厚。

(4)杀青:高温快速,杀熟、杀透、杀匀。

(5)揉捻:松压结合,促使条索紧结,叶细胞破碎率适中。

(6)干燥:分为初烘、复烘二个环节,初烘温度150℃,焙时20至30分钟尽快蒸发茶胚水,毛茶失水率≤7% ;复烘温度100℃,焙时延长,采用“文火薄焙”做法。烘焙过程要对茶胚适时翻拌,使茶胚受热及失水均匀。

3.精制:毛茶规堆、投料、筛分、风选、拣剔复焙、包装等环节。

四、质量特色

1.感官特色:

项目 特征

外 形 条索肥壮紧结,饱满光滑匀整、色泽黄褐油润

香 气 花蜜香味,清香天然,香浓持久

汤 色 橙黄明亮、略显金黄

滋 味 醇厚甘润、浓醇鲜爽、回甘性好

叶 底 嫩绿,匀齐柔亮

2.理化指标:

项目 指标

水浸出物,%(m/m) ≥ 36

茶多酚,%(m/m) ≥ 21

咖啡碱,%(m/m) ≥ 25

水分,%(m/m) ≤ 6.0

粉末,%(m/m) ≤ 1.0

灰分,%(m/m) ≤ 6.0

3.安全及其他质量技术要求:产品安全及其他质量技术要求必须符合国家相关规定。

八. 广东省 梅州 大埔县 百侯薄饼

百侯薄饼,是广东大埔县百侯区传统的汉族小吃。

相传清乾隆年间,大埔名闻遐迩的“一腹三翰林”之一的杨缵绪,官至陕西、西安按察司按察使。杨缵绪及其侍从家属从北方带回家乡四种美点——薄饼、绿豆板、豆子羹、蕨粉粄.其中薄饼经过民间多年的仿制、改进、提高,演变成今天风味独特、广受欢迎的客家小吃——百侯薄饼。客家人的祖先来自中原,而百侯薄饼亦起源于中原,实在是一种巧合。此点式被称为“锦囊藏宝”。

相传大埔县百侯镇的一个小山村里有一个贫困家庭小孩,至十多岁仍未出街入市。百侯镇逢农历三、六、九为墟日。其时,百侯镇只有一个窄窄的街道。全街不过百十余间两至三层的低矮店铺。店铺面前挂着凉棚布。墟日,赶墟的人群在这里摩肩接踵,显得热闹而嘈杂。当时,那穷苦小孩缠着大人要去赴墟。走至凉棚底下一个小吃摊,小吃摊里传出“嘭嘭嘭”打薄饼皮的声音,而一条条似手帕包裹、卷成筒状的薄饼散发着香味,让人好不口馋,小孩嚷着问大人:“手帕包着的是什么?”大人买不起,只得哄骗小孩:“手帕包着拉杂。”那小孩长大后,事业有成,但孩提时的经历记忆犹新,于是写了一首诗自嘲:

忆我髫龄未出巢,爷娘携带往街跑。

未知薄饼何堪味,笑问帕中何物包?

百侯薄饼并非常见的圆形月饼、老公饼、老婆饼,而是用精面粉特制的薄膜卷馅而成条状食品,馅料由香菇、虾仁、肉泥、豆腐干、熟豆芽等混合而成。熟后的薄饼色泽淡黄,浓香扑鼻,滑嫩爽口,为大埔县百侯镇的驰名小吃。

其制作方法:

一是用面粉制作成饼皮,即把面粉加进适量的水和少许盐水,用力揉搓至软韧黏结后,用手抓起一团,快速地砸在用炉火加热的专用平面锅上,烤熟时饼薄如纸,即夹起放在盘里。

二是制作里面的馅料。一般以靓肉丝、豆腐干、蒜白、香菇、虾仁、鱿鱼丝等为原料,再加上适量的食油和酱油焖至熟透,然后把馅料包进刚夹起的饼皮里裹扎好,再加上胡椒粉或辣酱等佐料,即可食用,其味鲜美,耐人寻味。

九. 广东省 梅州 大埔县 大埔老鼠粄

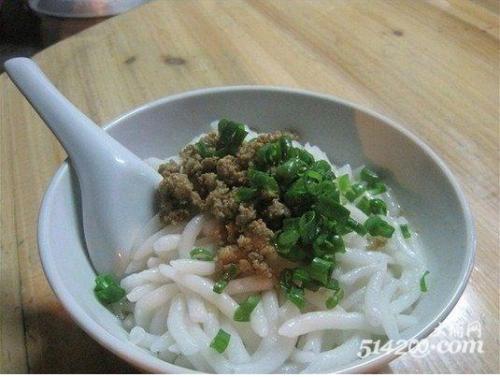

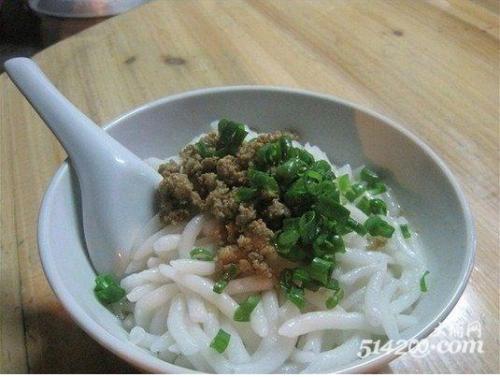

老鼠粄,源于大埔一带,相传在客家地区已有数百年的历史,因为两端尖,形似老鼠,客家人又惯称“粉”为“粄”,因此称之为老鼠粄。后来传至广州、台湾、马来西亚、香港等地区。

【传统吃法】

汤粉:老鼠粄煮熟之后装碗,撒上肉碎、葱花、胡椒粉、香菇丝、虾米等配料。

炒粉:把各种配料和老鼠粄一起炒即可。

【作坊探秘】

第一次听说老鼠粄的时候很是诧异,是长得像老鼠?能吃吗?带着疑问,我们一行人来到了位于大埔县一家制作老鼠粄的工作坊,非常有幸地看到了老鼠粄的制作过程。

师傅姓孙,今年五十八岁,做老鼠粄也有20多年了。孙师傅的手艺属于祖传,小小年纪就跟着父亲学习,耳濡目染加上聪慧,很快便学会了。

每天一早起来,孙师傅就会将做老鼠粄的粘米放进水里浸泡,3个小时之后便可以开始制作了。将浸泡好的粘米捞起滴干水分,倒进机器里把米辗成粉,加水混合后放进磨具,用石板压成一个大大的硬粄团,压制时间大概需要3个小时,需要彻底压干水分才行。孙师傅一边跟我们聊,一边将压制好的硬粄团分为几个小块放进已经烧开水的大锅里。煮粄团大概需要10-15分钟,只需煮到半生熟就行,问孙师傅怎么才能看出粄团是半生熟呢?他腼腆地说,这个我也说不上来,凭经验判断的。

把煮后的粄团放进盆里进行揉搓,揉搓粄团至柔软后,把它放在大锅上的粄擦上,用力来回摩擦,擦出的粄条大约有1-2寸,掉进锅里,待粄条浮起之后将其捞出至冷水中浸泡,冷却后,再捞起晾干就算完成了。

孙师傅说全靠手工制作,比较费力,大概需要2-3个小时,中间不能停,不然就做不出好的老鼠粄。孙师傅介绍说,老鼠粄1斤卖3块钱,淡季的时候每天做20斤的米,旺季的时候做50斤左右,1斤米大概能做1斤8两,现在就我跟老伴两个人做,年纪大了,也做不了多少。一般都是卖给相熟的早餐店和街坊,大家都爱吃,自己能做多少就做多少。

十. 江苏省 淮安市 清江浦区 芝麻油大饼

胡麻饼样学京都、面脆油香新出炉。寄与饥馋杨大使、尝看得似辅兴无。

唐 白居易《奇胡饼与杨万州》

原料:酵面团、葱花、精盐、花生油、熟芝麻。

制法:酵面团经搓条、摘剂,擀成长方形,刷上油,撒上葱花,盐卷起,擀成饼形,表面涂上水,撒上芝麻,入平锅内烙至两面金黄时取出改刀装盘即成。

特点:外脆里软、葱香浓郁。