一. 甘肃省 天水 清水县 天水地毯

地毯,古称“地衣”、“氍毹”,是我国历史悠久的传统手工艺品。早在两千多年前,我国就出现了麻织地毯,最早的地毯是从西北牧区开始的。到了唐代,地毯的生产和应用更为广泛,制作工艺也有所提高,并出现了“丝彩绒绒香拂拂,绒软花虚不脱物,美人踩上歌舞来,罗丝绣鞋随步设”的红地毯。

自古以来,甘肃地处丝绸之路之要冲,又有着得天独厚的羊毛资源,远在唐代就有地毯生产。相传,乾隆皇帝在北京设立的“地毯传习所”就是从甘肃请的艺人传授技艺的。始于民国的天水地毯,亦成为富有民族特色与地方特色的工艺品之一,所制作的产品尤以仿古地毯著称中外,被国际市场誉为“象锦锻一样光彩夺目的软浮雕”。如今,这一传统工艺的发展与传承在激烈的市场竞争下正面临困境,需要受到世人的关注。

甘肃省天水市地毯厂生产的“飞天牌”地毯,图案新颖,织工精细,经平、洗加工,毯面色泽鲜艳,如绸缎,似剪花精雕细琢,花纹富有立体感,号称“软浮雕”。

10多年来,该厂产品质量一直保持出口正品率在90%以上,是甘肃省地毯生产重点厂家之一,1985年获全省地毯生产优质奖。产品远销欧美、日本、中东及东南亚等10多个国家和地区。

传统工艺的悠久历史

天水作为“丝绸之路”的重镇。其深厚的古文化底蕴和得天独厚的自然条件,从远古时代就为地毯手工业的发展积淀了丰厚的文化基础与物质基础。

天水地毯生产始于民国。民国5年(1916年)成立的陇南第一工艺厂,曾举办栽绒生产,采用土法染线,图案单调,工序单一,产品多为马褥子、独立褥子、坐垫等,旋兴旋废,未形成工业生产能力。1973年,原天水市综合加工厂,因产品滞销,而转产地毯。面对初期技术水平低的现状,1986年该厂组织技术人员下大力气研制开发新产品。并先后试制成功了100道艺术挂毯和90道、100道、140道机拉洗地毯,使产品上了一个新档次。并于1988年12月,改称天水市地毯总厂。

随后,该厂通过近十年培训技术力量,改进设备,又进一步提高了地毯质量,并开辟了外贸途径,使企业逐步具有规模生产能力,成为生产出口地毯的专业化厂家。80年代初,该厂开始向农村扩散栽毯工序,并采用城乡互助的形式下设110个加工网点,将劳动密集的织毯工序分散在省内各地进行织作生产,地毯产量迅速扩大。

到了80年代后期,已形成了跨地区的扩散联合生产网络,地毯年产量达到两万平方米,在甘肃省地毯行业中占有较大份额,成为秦州区出口创汇的重要产业之一。其中90道机抽洗和100道机拉洗地毯获得甘肃省优质产品称号和工艺美术品“百花奖”、荣获中国轻工部出口产品“银质奖”和首届轻工博览会“金奖”。该厂为北京人民大会堂甘肃厅研制生产的特大型地毯获省人民政府“技艺精湛、信誉一流”的赞誉。产品远销欧美、中东、日本及东南亚等18个国家和地区。

二. 山东省 济宁 泗水县 虹鳟鱼片

泉林虹鳟鱼生鱼片选用新鲜的泉林虹鳟鱼,以绿芥末、醋、酱油等为蘸料,其做法是把新鲜的虹鳟鱼杀掉后去骨,切成薄薄的鱼片,摆放盘中。然后把绿芥末、醋、酱油、味精?等放在一起拌匀,做成蘸料,把生鱼片放入蘸料中一蘸即可食用,此道菜肉质鲜嫩、味道鲜美,清新爽口、营养丰富,为泗水独特美食,倍受食客赞誉,有“游泉林不食虹鳟鱼片诚为一大遗憾”之说法。

三. 甘肃省 天水 清水县 清水沙棘

清水县、秦安县野生沙棘资源丰富,据“七五”期间林业部普查,这两个县共有野生沙棘林30万亩,按三分之一利用计算,可产沙棘果4%6万吨,且品种优良、风味独特,又无污染,被国家林业部、水利部、黄河治理委员会确定为沙棘资源开发基地。据《月王医典》和《四部医典》记载:沙棘具有祛痰、利肺、养胃、健脾、活血、化瘀的药理功能。随着社会的发展和科学技术的进步,沙棘的开发价值越来越高,被广泛地运用于医药、保健、美容及高级食品领域。沙棘果中富含十多类、250多种具有营养价值和生理活性的物质,对九类疾病有较好的治疗作用,特别对心血管和缺血性心脏病有较高的疗效,被誉为“神奇之果”。1986年清水县利用中国林科院的技术,建成年产万吨沙棘饮料生产线和沙棘果油生产线;1992年又建成年产30吨沙棘籽油生产线,生产高、中、低糖沙棘汁饮料、沙棘果油和籽油。此外,还有沙棘果酒、果汁、果酱等。其中五个产品荣获省优、部优和国家名优产品,荣获国家级金银奖15项。( 天水)

四. 江西省 吉安 吉水县 吉水大米

吉水素有“赣中粮仓”之称。

中亚热带湿润气候以及适宜水稻生长的耕地使粮食生产成为吉水一大优势。早在唐宋时期,吉水就是赣江流域的水稻主要产区,是封建王朝的“漕粮”产地。1978年农村普遍实行联产承包责任制后,农民的生产积极性迅速高涨。1979年,吉水粮食年产首次突破2亿公斤。1986年,吉水被列为全国商品粮生产基地县。1988年,国家授予吉水县为“粮食生产交售先进县”,获得这种光荣称号的全国只有100个,全省只有5个。

1990年10月14日,国务院总理李鹏专程来吉水墨潭粮库视察。1997年,吉水粮食总产达到5.8亿斤。

近年来,随着粮食生产连年丰收和产量的逐年递增,吉水的粮食生产也由过去单纯追求产量转而讲品种质量,向优质化方向发展。特别是粮食流通体制改革后,吉水农民市场商品意识增强,在确保粮食产量增长的同时,先后引进了双竹粘、玉雪粘、丝苗、香稻、903等优质品种达20多个,大胆调整品种结构,发展优质生产。1997年,吉水水稻优质品产量占全县总产量60%多。同时,随着市场经济的建立,完成国家定购粮任务后,农民积极参与粮食的加工与流通。从1992年下半年以来,吉水共兴建大小粮食加工厂近200家,其中仅八都就有50多家。八都由于地处峡江、永丰、吉水三县交界,国道和京九铁路穿境而过,交通便利,每年粮食流通量都在1.5亿公斤以上,已发展成为江南最大的粮食集散地,而且八都大米也已成为一个叫得响的品牌了。

吉水的粮食不仅产量多,而且品质好,生产出来的水稻颗粒饱满,色泽和口感好,营养丰富,加上工艺设备先进,加工出来的大米质量上乘,在市场上逐步成为抢手货。特别在广东、福建和港澳地区深受欢迎,前几年供应香港的大米不少都是吉水生产的双竹粘米。在广州、深圳、珠海等地不少粮食客商都打着“吉水优质大米”的牌子以招来顾客,可见吉水大米声誉之高。

五. 陕西省 商洛 柞水县 柞水搅团

柞水搅团是陕西省商洛市柞水县的特色小吃。柞水搅团所用面粉必须是粗粮,将包谷面均匀地搅拌于滚开的锅中,边撒面粉边搅拌,直到把面搅作一团,将做熟的搅团用勺子盛在碗里,浇以热汤酸菜,即可食用。

搅团,名不见经传,真正的民间食品。以陕西而言,关中和陕南的贫苦农民,几乎家家都吃,吃了不知几百几千年。先前没听说有谁称赞过它,现在提起时,还会有人觉得寒碜,感到凄凉。公社化期间,在柞水县,常听人把搅团叫做“哄上坡”,意思是说,尽管填饱了肚皮,下地干活时,刚爬上坡,就饿得肠肠肚肚咕咕叫,不顶用的东西。

然而搅团似也不可小看。既然老百姓吃了许多年,便属有功之物。既吃之,即便在穷苦时,不得已,却也不会没有一定的发展与提高。尤其是不会没有带着浓厚乡土气息的民风民俗渗透其间。而且由于时代的变迁,人们生活水平与条件的改善,搅团也如其他许多特色食品一样,可能变得身价百倍。搅团的制作方法,可以说很简单。但也不易做得很地道。做搅团有许多讲究,所用面粉必须是粗粮,大多为玉米面、万不能用小麦面,否则,就会做成浆糊,将包谷面均匀地搅拌于滚开的锅中,边撒面粉边搅拌,直到把面搅作一团,不沾锅底为适中,同时要谨防面团藏在其中,要搅得十分地均匀,无一点疙瘩方好。俗话说:搅团要好,七十二搅。这是形容,其实何止七十二搅?总要成百成千方好。搅团搅团,要害就在这一搅之上。均匀之后再倒入适量的开水,盖上锅盖,用温火慢慢闷 烧,让面全部熟透,再行搅拌,令其柔韧,至此,搅团就算做成了成品大约可以形容为较稠的糨糊。

搅团时也有若干不同的吃法。最普通的吃法是:将做熟的搅团用勺子盛在碗里,浇以热汤酸菜,即可食用。若要变换花样,还可用一种特制的漏勺,将热的搅团盛入,漏进凉开水盆中,成蝌蚪状,这叫做鱼鱼,或者粉鱼,或者1骨斗,可浇热汤吃,可凉调吃,也可炒了吃。还有一法,将搅团趁热倒入盆碗之中,待凉透后,慢慢地倒出来,切成条块,烩了酸菜浆水吃、炒了吃、凉调了吃,皆可。在贫穷的过去,人们只要稍有可能,总也常常变换方式来吃搅团。而如今搅团作为商洛的特色餐饮也越来越受到人们的欢迎,特别是烩搅团块时,用了酸香扑鼻的浆水菜,而又加以上好的油泼辣子,再调点香菜末和葱花,滴几滴香油,这是很好吃的,至少应该归类于粗粮细作。还有一点,商洛人吃搅团,大多要调辣子,调得碗里红如血,吃罢嘴角一片红,耍的就是这个辣劲儿。

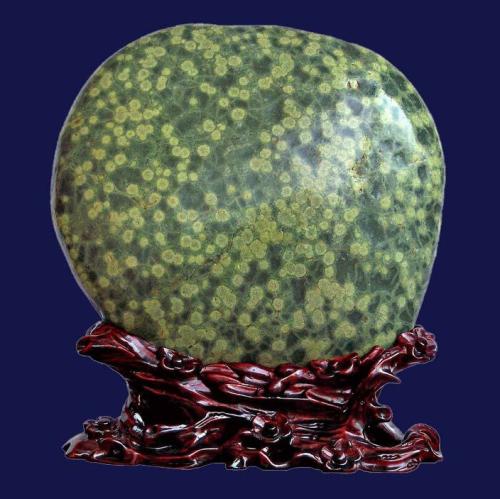

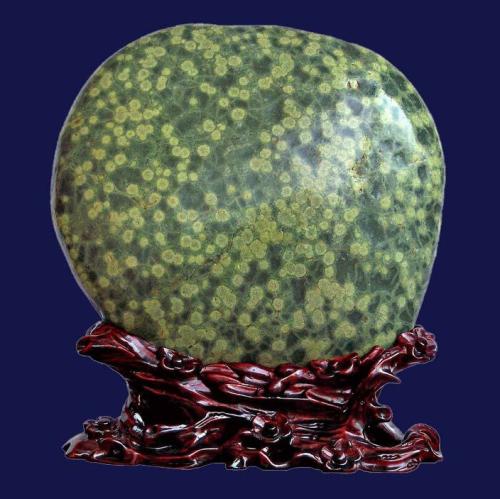

六. 甘肃省 天水 清水县 庞公石

明朝时为朝廷贡品,产于清水县红堡乡庞公庵。质地坚细、翠如碧玉,兼有黄白纹理。现在,庞公石工艺水平有了很大提高,以妙趣天成的千姿百态,滑润溢翠的玉玑,斑纹细腻的纹理,寓有雅意的名称,被誉为“中国一绝”,畅销海内外。

七. 陕西省 商洛 柞水县 柞水大红栗

柞水大红栗为地理标志证明商标。柞水大红栗

柞水县林业发展中心

柞水大红栗是中国栗陕西商标注册北方品种群中久享盛名的品种,秦为贡品,已有2000余年的种植历史。柞水独特的自然、地理和气候条件,赋予了陕西商标注册柞水大红栗优良的品质,使其以果大色艳、仁丰味甜而著称,果肉中富含19种微量元素,具有较高的营养保健价值。曾荣获1988年“国家科委星火计划产品展销会”银质奖,远销港澳和东南亚。

柞水板栗的食用还有丰富的文化内涵。县境内男女青年新婚之日,有一个老传统,即老人们在新娘的被角缝里塞进几颗大栗子,因为栗子与立子谐音的缘故而取衍宗,喜庆之意。在洞房花烛夜,新郎、新娘取出栗子甜甜蜜蜜地吃,以求吉利,盼生贵子。每当外地客人来到柞水县,豁达好客、纯朴善良的柞水人,热情招待一定会有栗子炖鸡,清香四溢的栗蘑炒鸡丝,是柞水特有菜肴,让客人品尝,这是柞水的传统名菜,也是取栗和鸡的谐音,图个吉利,贵客到来,一顿栗子为主的宴席让客人回味无穷,有五香栗子、栗子羹、栗子烧肉、栗子甲鱼、炒三泥、蜜三果、栗子鸡等特色菜让客人不仅能一饱口福,更能从中体会到柞水古朴的乡风和柞水人淳美的情怀。

大红袍板栗的主产地以柞水下梁、西川、营盘的产品最著名。其特点是粒大,一般栗重20克左右,是紫红色而有光泽,外型美观。清代一直是贡品,据传慈禧太后第一次见到这种又大又圆,红的发亮的板栗时,爱不释手,并指着押运的官员笑着说:栗子比你的大红袍还亮。于是大红袍板栗就因此而得名,一直沿袭至今。

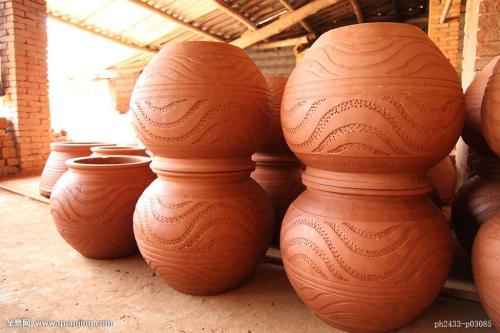

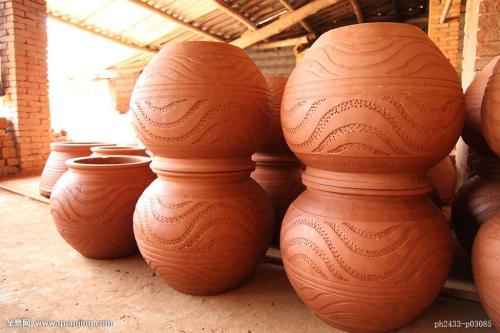

八. 云南省 红河 建水县 陶具

建水陶具产于滇南建水县,已有200多年历史,它采用建水的优质五色陶土加工制成,不仅造型优美,图案雅致古朴,而且质坚细润,表面光洁映人,敲击时声若金石,有“色如铜、声如磬、亮如镜、光鉴照人”的特点。产品有汽锅文房用具、花瓶、茶具等品种,曾在巴拿马国际博览会上获奖,被誉为“陶中一秀”,是我国传统工艺美术中的珍品。

九. 甘肃省 天水 清水县 清水水果

清水水果

清水是著名水果之乡,所产梨、桃、苹果、核桃久负盛名,境内种植苹果16万亩,年产果7000万公斤,主要品种有国光、红星、富士等,为驰名中外的花牛苹果重点产区。种植核桃4万亩,年产量300万公斤,曾荣获“97甘肃省首届林产品展销会金奖”。

十. 云南省 红河 建水县 紫陶

紫陶:云南省建水民间传统工艺品,始于元末明初。用建水近郊五色陶土制作成型。经过画、雕、刻、填、刮、烧炼、磨光等大道工序手工制作而成。陶器色泽深紫,花纹雪白。其中深黑嵌白者,尤为上品。建水紫陶品种繁多,有煮器具、茶具、花盆及案头陈列装饰用品等。造型大多古朴典雅,别具一格,用作蒸具,可蒸鸡、鸽等肉食品,鲜美异常。