一. 云南省 红河 绿春县 哈尼豆豉

哈尼豆豉是哈尼人家的一种独特豆制食品。豆多呈黑褐色,味美甘甜,很开胃口。其香馨浓且特别, 老远便随风扑鼻而来,使人馋涎欲滴。绿春县的哈尼族老乡制作豆豉的方法因地方不同而异,但三勐、平河一带的腊咪(哈尼支系之一)的传统制法,据说最数正宗。

腊咪妇女们把黄豆在水中浸泡一夜,待胀大变软后舂(或磨)成细渣。取洁净并脱过籽实的荞杆,晒干放在盆里或石板上点火烧成白色的灰末;将百分之五至十左右的荞杆灰拌入豆渣内,放适当的盐,掺少 许温水和匀,然后捏做成小孩拳头般大小的扁圆小团,再摆放到簸箕里,用稻草盖上,搁置在背荫通风处十天左右,让其充分变腐发酵,散溢出阵阵特有的浓香,这就成了。

在制作豆豉时,有的还加点辣子和花椒粉等配料使其增味。一时吃不完的豆豉,蒸熟以后晒干放置在火塘边上,保存两三年也不走味。豆豉常作调味品,亦可单独做菜。象煮青菜或南瓜叶等,如掰一小块豆豉在火炭上烘至焦脆时捏碎撒拌进去,菜和汤都既香又鲜。在锅里放油把豆豉炸透后,铲到碗里再加点汤,配些佐料,就是上好的蘸汁。如果没有别的菜,临时烧一块豆豉也可下饭。哈尼族民间还用豆豉做药,将其烧焦后研入温开水中服下,治疗肠胃疼痛不适、吐泻和隔食腹胀等,效果不错。

二. 湖南省 怀化 溆浦 葛面

相传宋时饥荒,百姓为填饱肚子时山去挖葛根,发现里面淀粉很多,于是做成葛面。葛面粗圆滑亮,用开水烫煮后,加上葱、姜、香工菜、酸萝卜和油发辣子,味道香辣,不仅是一道名小吃,而且还有生津、发汗、解热等功能。

三. 湖北省 恩施州 咸丰 水豆豉

水豆豉是是山乡人家的“当家腌辣”,以大豆(黄豆或黑豆)蒸煮发酵后加入姜丝、辣椒面等香辣料腌渍而成。保山各县市农家亦多腌渍此物,加工方法及配料均大同小异,但其色其味却以施甸者为佳:那鲜淋淋、红彤彤的色相,那酸香回甜、滋味隽永的口感,的确惹人食欲。

四. 湖北省 仙桃 郑场豆豉

郑场豆豉为地理标志证明商标。地处江汉淤积地带的郑场镇,自古以来就有种植黄豆的历史。江汉平原在古代一直是十年淹九水的地方,每年水灾过后,由于蔬菜类作物来不及生长,老百姓的菜品供应成了问题,豆豉也就成了餐桌上的应急菜。郑场的黄豆生长环境有个特点,叫“油沙土,夜潮田”,意思是说,郑场的泥土是油沙混合的,特别肥沃;郑场的田地白天是干的,夜晚是湿的,便于黄豆的快速健康成长。在这样环境中长出来的黄豆最适合腌制豆豉,它蛋白质和微量元素的含量不是其他豆类可比拟的。

走进标准化的生产车间,就会看见腌着豆豉的大缸,每口缸里腌了约250公斤的豆豉。打开其中一口缸,可以见到仅封口就有四层,中间层铺着厚厚的一层盐,这是用于防止细菌、灰尘等进入的隔离层。

制作豆豉的秘籍有很多。仅黄豆的选择就是有讲究的。一般集中在每年的谷雨之后,收购的黄豆是农民没有种完的种黄豆。农谚说,“谷雨前,好种棉;谷雨后,好种豆。”谷雨后,农民就开始播种黄豆了。一般来说,农民替自己留种,都会留得多一些。留多了,种不完,只得拿出来卖。这个时候的黄豆,优点很多。一是经过挑选了的,品质很高;二是存放时间长,是经过了六月天的,更干爽;三是腌制时更容易入味。而新黄豆由于不够干,放置时间稍长一些,黄豆就糖心,也就是中心部分变质,影响豆豉的质量。豆豉的主要原料,还有辣椒。郑场豆豉使用的辣椒,都是从北方购买的。北方的辣椒,干、辣,比本地辣椒更适宜做腌豆豉的原料。此外,生产原料还包括生姜、大蒜、芝麻、香油等,也都是经过严格挑选才使用的。

郑场豆豉采用的制作工艺,是传统农户的酱制工艺。大体包括人工筛选、簸箕箩、精泡、蒸制、发酵、凉晒、腌制等多个环节。整个制作过程中,全部采用人工操作和自然发酵,不添加任何发酵粉、防腐剂,属于标准的绿色食品。“六月曝”、“襄江春”、“汉水源”等一系列豆豉品牌驰名中外。

如今,在郑场,“朋友来了有好酒”这句话,往往被改成“朋友来了有豆豉”。那一缕缕香辣的味道,蕴含着乡土气息,更彰显出郑场人热情豪迈的气质。

湖北

郑场豆豉

郑场豆豉协会

12379441

豆豉

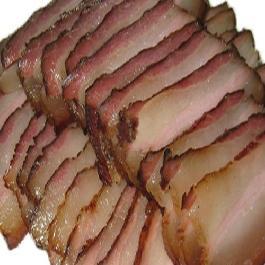

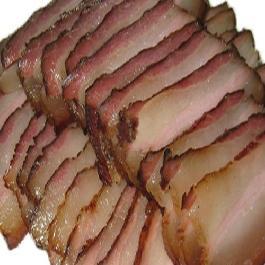

五. 湖南省 益阳市 桃江 湖南特制无骨腊肉

菜系:湘菜

口味:咸鲜

价格:40-80元

特色:条形,无-气味,皮上无毛,皮和肥肉颜色金黄,精肉红亮,刀工整齐,无碎骨,有浓郁的风味。

原料:猪腿肉5000克,盐400克,花椒粉10克。

制作方法:

1.原料选择:去骨的猪前后腿。

2.切条、制作过程:选出质好的猪前后腿、去掉骨头,然后把肉放在切肉板上,从后腿尾骨节砟切第一刀肉。前腿槽头肉不能做特级腊肉,只能做二级腊肉。从第二刀起每条肉坯长40厘米、宽3.3至4厘米。

3.腌制:切完肉坯后,用秤称好。按比例配好调料,调料要拌匀,再把肉放入调料内(每次放2.5至5千克)拌匀,直至每块肉坯沾上调料为止,然后一块块拿出放入缸或池内腌制。春夏季腌3至4天,秋冬季腌7天左右。

4.泡洗:出缸后把每块肉坯从膘头3.3厘米以下用小刀刺1小孔,穿上麻绳,再投入清水池内泡洗1至2小时后捞出。

5.烘焙:穿入竿(每竿穿12块,按烘烤柜大小决定),送入烘柜内烘焙36个小时出柜,即为成品。

六. 湖南省 湘白猪

湘白猪是由湖南省畜牧兽医研究所主持,经多个相关单位协作攻关,利用湖南省优良地方品种猪与外来良种瘦肉型猪,在数量遗传理论指导下,采用群体继代选育的方法,经多年努力,培育出的该省第一个瘦肉型母系猪。

品种特征:湘白猪全身被毛白色,体型中等,头大小适中,耳直立、稍向前倾,背腰平直、结合良好,腹部较紧缩,臀部丰满,四肢结实,012个以上,成年公猪体重为160~190千克,母猪体重140~180千克。

繁殖性能:根据测定,公猪5.5月龄、母猪6月龄性成熟,7月龄适合配种,母猪性周期为1日~22天,发情持续期为3~5天。情期受胎率达90%。初产母猪产仔9.5头以上,经产母猪12头以上,仔猪初生重为1.4±0.5千克,2月龄21千克。

肥育性能:在正常的饲养条件下,生后180日龄体重达90千克,育肥期日增重550~600克,料肉比为3.2~3.6:1,体重90千克时,胴体瘦肉率为57%以上,肉质优良。

杂交效果:湘白猪是瘦肉型母系种猪,与杜洛克公猪配套生产杂优商品猪,在消化能11.56~12.54兆焦/千克、粗蛋白14.5%~16%条件下,生长160~170日龄体重达90千克,育肥期日增重650~790克,料肉比3.0~3.4:1,胴体瘦肉率60%~63%。

七. 云南省 楚雄 双柏县 妥甸豆豉

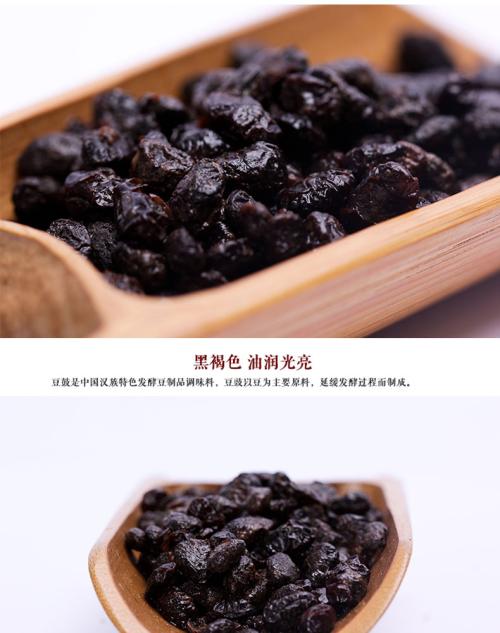

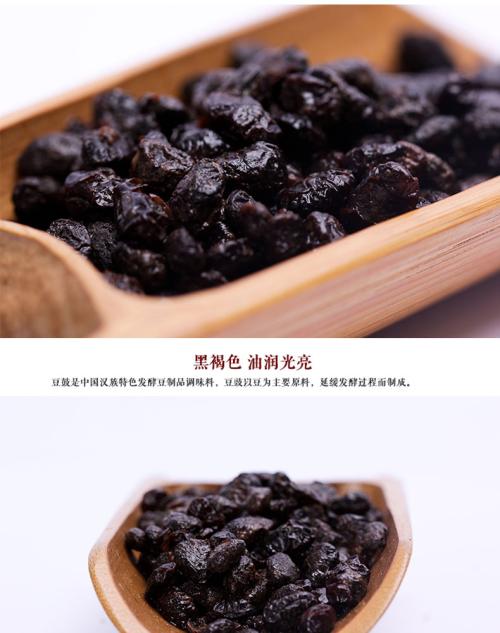

豆豉,是我国传统发酵豆制品。古代称豆豉为“幽菽”,也叫“嗜”。最早的记载见于汉代刘熙《释名·释饮食》一书中,誉豆豉为“五味调和,需之而成”。公元2至5世纪的《食经》一书中还有“作豉法”的记载。古人不但把豆豉用于调味,而且用于入药,对它极为看重。《汉书》、《史记》、《齐民要术》、《本草纲目》等,都有此记载。据记载,豆豉的生产,最早是由江西泰和县流传开来的,后经不断发展和提高,使豆豉成为独具特色,成为人们所喜爱的调味佳品,而且传到海外。我国台湾人称豆豉为“荫豉”,日本人称豆豉为“纳豉”,东南亚各国也普遍食用豆豉。

豆豉按原料分有“黑豆豆豉”和“黄豆豆豉”两种。以黑褐色或黄褐色、鲜美可口、咸淡适中、回甜化渣、具豆豉特有豉香气者为佳。

豆豉含有丰富的蛋白质 (20%)、脂肪(7%)和碳水化合物 (25%),且含有人体所需的多种氨基酸,还含有多种矿物质和维生素等营养物质。

豆豉还以其特有的香气使人增加食欲,促进吸收。我国在抗美援朝战争中,曾大量生产豆豉供应志愿军食用。

豆豉不仅能调味,而且可以入药。中医学认为豆豉性平,味甘微苦,有发汗解表、清热透疹、宽中除烦、宣郁解毒之效,可治感冒头痛、胸闷烦呕、伤寒寒热及食物中毒等病症。

豆豉一直广泛使用于中国烹调之中。可用豆豉拌上麻油及其他作料作助餐小菜;用豆豉与豆腐、茄子、芋头、萝卜等烹制菜肴别有风味;著名的“麻婆豆腐”、“炒回锅肉”等均少不了用豆豉作调料。广东人更喜欢用豆豉作调料烹调粤菜,如“豉汁排骨”、“豆豉鲮鱼”和焖鸡、鸭、猪肉、牛肉等,尤其是炒田螺时用豆豉作调料,风味更佳。

豆豉用陶瓷器皿密封盛载为宜。这样可保存较长时间,香气也不会散发掉。但忌生水入侵,以防豆豉发霉变质。

八. 福建省 三明 永安 香辣苦笋

香辣苦笋

九. 江西省 九江 湖口县 湖口豆豉

地处鄱阳湖口长江南岸,并有“水绕三山同楚地,势连五老共洪都”之称的江西湖口县,盛产一种有名的--"豆豉",此豆豉色泽黑亮,颗粒均匀,香味浓郁,美味可口,用这种豆豉烹饪的"豆豉烧肉"、"辣味凤尾鱼"、"家乡豆腐"等菜肴,已成为湖口传统风味名菜,颇受中外客人的青睐,蜚声四海。

湖口气候温适,土壤肥沃,盛产粮棉,黑豆也是当地有名的经济作物。湖口黑豆个大粒圆,营养丰富,是加工豆豉的良好原料。据传,湖口豆豉最早始于清初,当时只是农家作为豆酱形式出现的,直到咸丰年间才作为单独商品正式上市。多年来随着加工工艺的不断改进,湖口豆豉质量也越发提高,并自成一体,具有独特的传统风味。

说到湖口豆豉的创始,民间一直流传着一个故事。那是在清朝咸丰年间,高安县有一个姓卢的小皮匠,专做祖传的木履(古时一种套在布鞋外面的雨鞋)。有一年高安遭受洪涝,庄稼欠收,人们连吃饭都困难,木履生意自然清淡。迫于生计,小皮匠带着妻子,离开高安,出外谋生。小俩口挑着皮担儿,几经辗转,到了湖口住了下来。灾年到处一般,小皮匠所做的木履在湖口同样难以卖出。好在湖口县是长江、鄱阳湖口重镇,交通便捷,来往客商较多。小皮匠手艺好,不做木履可修鞋、靴,因此,靠修鞋补靴总算能勉强糊口。有一天小皮匠逛街,发现当地不少农民挑着黑豆(即黑壳皮大豆)在市场上卖,上前一问价格也不贵。这聪明的小皮匠灵机一动,心想:"何不用这黑豆来做豆豉卖呢?"于是回家和妻子一商量,妻子觉得这主意不错,便买了十来斤黑豆子,找来木盆、坛子,细心选豆、漂洗、蒸煮、盖上稻草,让豆子发霉。约莫过了十来天,小皮匠扒开稻草一看,黑豆上竟上了一层厚厚的白霉衣。小俩口满心欢喜,立即把霉豆抬到石钟山矶头上,让鄱阳湖清水慢慢冲洗干净。然后回家翻晒,装进木盆。过了些日子,盆中发出阵阵香味,妻子打开盖一看,嚯,绝了!这豆豉又黑又亮,香味浓郁,真是再好不过。

小俩口好不高兴,满心欢喜把豆豉拿到街上去卖。来往行人一看,这豆豉粒粒匀称,黑中见亮,其香无比,十来斤豆豉不一会抢购一空。从此,小皮匠做的豆豉一下轰动了湖口县双钟镇,生意红火得忙不过来,后来干脆皮匠活儿不干了,一心专做豆豉买卖,果然生意兴隆发了财。许多人都想学小皮匠做豆豉的手艺,纷纷上门求教,小皮匠也不保守,把自己做豆豉的方法和盘托出,并告诉大家,这里有个决窍,就是将发了霉的豆豉,一定要挑到石钟山矶头上去冲洗,因这儿是长江、鄱阳湖二水相汇之处,黄、绿两色清水从矶头缓缓而过,用这独特的水洗去豆豉上的霉衣,豆豉就越发芳香,味道越发鲜美。因此,湖口豆豉有别其它地方生产的豆豉。

自晚清以来,虽战乱不断,百业凋蔽,而湖口豆豉生产却一直未停止过。开始时是一家"卢泰生号",后来发展到六家生产作坊,年产豆豉一千余担。如今,当地政府十分重视开发生产湖口豆豉,商业部门还专门设立了豆豉生产厂,组织青工学习老师傅技艺,使豆豉产量、质量大大提高。不仅供应本省,而且远销湖北、湖南十多个省市。湖口豆豉已成为名扬大江南北的土特名产。

湖口豆豉起源于战国时代。相传有一丐娘,携儿带女沿鄱阳湖口的湖滨村落乞讨,当地农民常以熟黑豆相济,丐娘儿女久食生厌,便瞒娘倒入篓中,并采路旁黄荆柴枝叶遮盖。若干天后,篓内溢出醇香气味,尝其已经发霉的黑豆,味道鲜甜酥香,口感甚佳。渐渐家喻户晓,成为烹饪调料。到晋代,经五柳乡莲花寺僧人指导,总结出熟黑豆发霉制作方法,并正式称其为豆豉。

湖口豆豉传统制作工艺极为讲究,原料是当地滨湖地带的黑豆,经过选粒、清洗、浸泡、滤干、蒸煮、冷却、接种、制曲、洗霉、拌料、发酵、晾晒、成品包装等一系列程序。明清时期,湖口豆豉只单一的淡豆豉,逐渐发展到淡豆豉、咸豆豉、甜豆豉、香辣豆豉和五香豆豉等多个品种,同时又按豆豉含水成份不同分为干豆豉和汁豆豉两大类。湖口豆豉不但是普通百姓家庭的菜肴佐料,也成为宾馆酒店宴席中的佳品。

湖口豆豉因其历史悠久、工艺独特、鲜美可口。2008年6月,湖口豆豉被列入市级非物质文化遗产名录。2010年6月,湖口豆豉制作技艺被列入江西省非物质文化遗产。同年商务部冠名湖口豆豉“中华老字号”。

十. 广东省 江门 鹤山 古劳豆豉

古劳镇坐落在美丽的西江河畔,至今已有600多年的历史,由古姓和劳姓祖先从外地迁移到此居住建圩,故名古劳。相传清代以来,古劳民间一向有酿制面豉风俗习惯,古劳面豉已成为一种乡土,大规模制作出售约在清朝道光年间,其中包括当时著名的调珍酱园。

清朝道光三十年(公元1850年),鹤山县宅梧人杨氏商人因西江水澈,民间酿造面豉之盛行,于是在现古劳镇东宁街创办调珍酱园,经营面豉、酱油。直至解放前的数十年里,古劳镇制造古劳面豉的作坊众多,但杨氏后人杨其泮所独创的面豉却独占鳌头,最为家喻户晓。由于杨其泮独创的面豉特殊的制作工艺和选料包装上的精益求精,所生产的古劳面豉风靡一时,远近闻名,一些华侨还将面豉带往美洲,作为怀念家乡的,他也因此一举成名,发家致富,成为了古劳面豉这独特品牌的代表人物,调珍酱园也作为重要作坊传承不衰。

100多年前,在鹤山的乡间小路上,总能看见让人熟悉的历史场景:老人挑着一副担子,装着满满两缸古劳面豉酱,穿街走巷,一路叫卖。凡买过古劳面豉酱的人都知道,以前的面豉酱用报纸一包就拿走,而古劳面豉干透、水分少、油重,报纸包着不透底,放在厨房,即使吃完了最后一点也不会发霉。