一. 广西 百色 田林 田林八角

八角是田林之一,分布在全县各乡(镇),种植面积5.2万亩,年产量约2000万斤。近年来,我们通过积极引导农户开展八角低产林改造,其面积和产量均有所提高,已成为高海拔山区群众收入主要来源。

信息来源:田林县人民政府网

二. 广西 桂林 兴安 兴安粑粑

从前,桂林一带过春节,乡下人进城走亲戚,总要挑一担粑粑上来送给主人家。那粑粑圆如满月,白如玉雪,放在水缸里,只要勤换水,存放一年半载也不变质。放在火上烤,粑粑慢慢地就变得软软和和的,然后包上酥糖,好吃极了。那粑粑以兴安的最为有名,故叫兴安粑粑。渐渐地,逢年过节,城里人拿了米也到乡下去加工,成了桂林的一大民风民俗。

糯米粑粑的吃法很多:切成小块用油炸,外脆里软,沾点桂花糖,别有风味;也可鍋中放油少许,整块的用小火坑软,将桂花糖加点水搅合后倒入扒鍋中翻两翻后起锅,即可食用;有了微波炉,食时更方便了,用碗或盘裝着糯米粑粑转几圈就热了,从糯米粑粑的侧面开口,放入桂花糖像吃饼一样的又干凈又利索。

不爱吃甜食的,可葱花嗆鍋,加水少许加盐,待水燒沸將切成小块的糯米粑粑放入鍋中,水开了就可服用了。

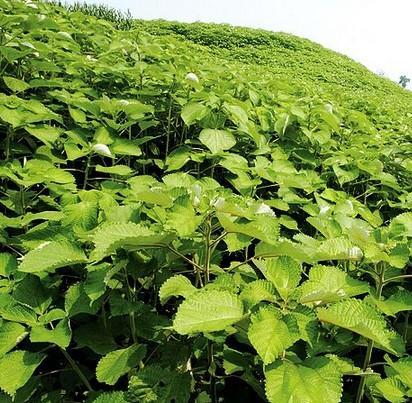

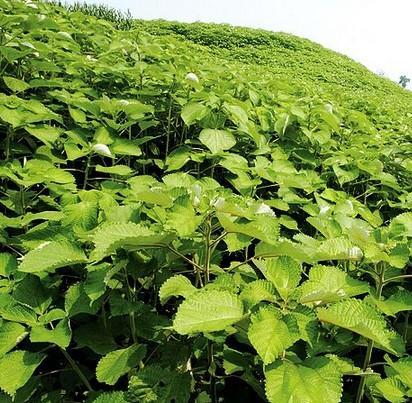

三. 广西 桂林 灌阳 灌阳苎麻

苎麻,俗称青麻。种植历史悠久,据旧《灌阳县志》记载,1750年前已有苎麻种植。公元1800年前后从临桂县引进绿白麻种植,二十年后这个品种在县内成为主要苎麻品种。后又从平乐引进黑皮蔸种植,逐渐取代了绿白麻品种。民国时期苎麻种植较多,1949年全县达2710亩,总产量9.65万公斤。解放初期有所增加,1957年全县种植面积增至5966亩,总产16.43万公斤。60年代后,因扩种粮食作物,苎麻种植面积减少。80年代后逐渐恢复,因价格看涨,1987年种植面积达12317亩,总产88.84万公斤,为解放以来最多的一年。后因价格下跌,1990年仅有2355亩,总产为17.42万公斤。

县内种植的苎麻,纤维支数高,1986年经湖南株州绢麻厂化验,黑皮蔸苎麻的纤维支数达2200支以上,因而历来比较畅销。解放后,1953年由外贸部门收购出口苎麻10.83万公斤。

1960年出口75.15万公斤。县供销部门从1952年开始收购到1990年,共收购苎麻482.41万公斤,平均每年为12.37万公斤,其中1987年收购76.84万公斤,为历史上最多的一年。

四. 广西 桂林 阳朔 阳朔金桔

阳朔金桔为地理标志保护产品。阳朔金桔为地理标志证明商标。金桔是阳朔传统水果之一,种植已有140多年历史,其果实富含维生素及人体所需的微量元素,具有润肺健脾、定喘止咳、化痰消气、生津止渴等保健作用,是良好的天然保健食品。鲜果既可生食,也可加工成蜜饯、果脯、果酒。近年来,阳朔县委、政府把金桔作为一个重要产业进行扶持和培育,通过科技创新,大力推广“三避”技术和无公害栽培技术,阳朔金桔的品质、产量、效益得到了显著提高,“阳朔金桔”成了全国乃至东南亚响当当品牌。全县种植面积从1999年的不足1万亩发展到2013年的17.4万亩,年总产量达17.93万吨,每年11月上旬至次年4月中旬为销售期,主产地是白沙、兴坪、金宝等乡镇。

阳朔金桔于2001年获中国国际农业博览会“名牌产品”,2002年12月获“广西无公害水果生产基地”认定,2003年获国家首批“无公害农产品”认证,2006年获国家地理标志产品保护,2007年“阳朔金桔”获国家工商总局商标注册,同时获得“中国优质果品基地重点县”称号,2008年阳朔“桂优”、“遇龙金丹”牌金桔获得绿色食品认证,2010年绿金公司生产的金桔获得有机产品认证,同年白沙镇荣获“广西金桔之乡”称号,2011年获广西“十佳休闲农业名品”称号。2011年获得广西第一届名特优农产品交易会金奖,2013年获得全国名优果品交易会最畅销产品奖。

地域范围

广西阳朔全县的九个乡镇。即白沙镇、兴坪镇、葡萄镇、金宝乡、阳朔镇、高田镇、普益乡、福利镇、杨堤乡九个乡镇

特定品质

金桔,又名金柑,为芸香科柑橘族金柑属,每100克果肉内含维生素C40~50毫克及维生素A、P和芳香油、类胡罗萝卜素等多种物质,有治疗眼疾、咳嗽、哮喘、高血压、防止动脉硬化等特殊功效。除鲜食外,金桔还可加工成果汁、蜜饯、罐头、果脯、果酱、果酒等,用途之广实为果中之王。

文化典故

阳朔种植金桔已有140余年历史。2000年阳朔金桔被桂林市评为首批名牌农产品,2001年在中国国际农业博览会上被评为“名牌产品”,2002年被广西自治区认定为万亩无公害生产基地,2003年被国家农业部、国家产品质量认证委员会认定为“全国首批无公害农产品”。

五. 广西 梧州 岑溪 窝粉

窝粉似河粉,不同是窝粉必由酸笋豉“窝”煮而成,常拌各式辣椒蒜蓉等,比之河粉,香浓颇有不及但多一分津酸烈辣。市面经营窝粉口味大同小异。

六. 广西 桂林 龙胜 南山萝卜

南山萝卜

产自伟江乡1500米海拔的无公害蔬菜生产基地中,其特点是: 园柱形,肉白色,肉质脆嫩清甜、美味可口,可凉拌生食,也可做火锅配料、做汤,是菜谱的好佐料,具有祛痰清喉、利尿止泻的功能。本地用鲜萝卜制作加工的萝卜干属纯绿色食品,脆嫩爽口,香气迷人,品味独特,该产品每年8月下旬—10月下旬均可上市,年可供鲜萝卜250万公斤。

近年来,龙胜各族自治县加大技术和资金扶持力度,鼓励贫困地区群众移民到有“南方呼伦贝尔”之称的南山搞农业综合开发。由于这里土质肥沃,空气清新,出产的萝卜品质优良,成为餐桌上的佳肴,产品供不应求。至今,落户南山的新居民户均种植南山萝卜20亩以上,最多一户达200亩。南山萝卜彻底改变了南山人的生活状况。

七. 广西 桂林 平乐 肉丸猪脚

肉丸猪脚,又一道遍及平乐城镇乡间的风味小吃。它历史悠远,早在清代就蜚声民间。

用料:制作肉丸猪脚主要用料是瘦肉和猪脚。

做法:在制作时,首先将刚宰杀的猪背脊和后腿部位的瘦肉割下来,不要下水,以每斤瘦肉配纯碱、生盐各10克,芡粉、胡椒粉、香蒜头少许,一起放入石臼里,将它舂碎捣茸,变成细滑的肉泥。然后从石臼中起出,放置在瓦钵内,紧接着洗干净一个钯锅,架在火塘三脚架上,放上清水,生火把水烧开。这时,端上已舂好的肉泥,用手将它捏成指头大小的球形肉丸,放入开水锅内,边摇边放,边煮边捞,不要让肉丸煮得过火,而失去鲜味。

肉丸做好后,就要做猪脚了。做肉丸猪脚的料,要选用猪的前脚。先将买回的猪脚用烈火烫去绒毛,再用刀将烧焦的皮刮去,清洗干净,砍成不大不小的块状,放到开水锅中煮几分钟,捞起来再置入开水锅中,加入适量的胡椒粉、生盐、香料,用文火将猪脚炖至肉离骨即可。

当肉丸和脚猪两样都做好后,在开餐前将肉丸倒入猪脚汤锅中,用羹勺捣拌,让两者的味道融合一体,用文火维持一定的温度不要让它沸腾,使它不滚不冷即可,开餐吃饭时,舀上一碗,里面羁加上少许胡椒粉、四季葱或者芫荽,吃起来十分可口。

特点:柔和不腻,爽口清甜,肉香味道浓烈,多食无碍,是城乡大众最喜欢能肴馔,故有“吃上一餐肉丸猪脚,不怕挑担上冷下坡”之说。在做重体力活时,平乐人最喜欢做这种肉丸猪脚了。

八. 广西 百色 靖西 靖西茶叶

茶叶在市内化峒、地州曾有些群众种植,因加工技术落后,交通不便,销路不大,解放前夕人工茶园已濒临灭迹,仅有少量散生。1981年县把发展茶叶生产作为脱贫致富的新兴项目, 开始引种白毫茶和大叶青茶,直播试验300亩,获得成功,此后不断扩大。1988和1989年又在县城和同德、龙邦、地州等地建茶厂。市内茶叶品种有白毫茶、云大绿茶和红碎茶等3个产品, 其中红碎茶经自治区农牧渔业厅组织区茶科所、区外贸厅、区农垦系统、区土产公司等7个单位茶叶专家实地鉴定,具有浓度高,香气好等特点,内质总分达113分,比世界上最好的茶叶(肯尼亚茶) 的内质还多9分。产品销往区内外并供出口,已被正式列为全国30个优质茶基地和广西红碎茶出口基地之一。全市19个乡镇有17个乡镇种植,主产地为地州、同德、龙邦、安宁等乡。

九. 广西 桂林 平乐 平乐苎麻

苎麻,为平乐的传统之一。县内有黑皮蔸、绿自麻、大叶青、黄金串、满园串、红芽蔸和野麻7个品种。考古和史载资料表明,平乐是中国苎麻(B.nvea)的原产地之一。从境内银山岭战国墓出土的遗物中发现,男墓有兵器而无陶纺轮,女墓有陶纺轮而无兵器。墓葬显示的男女自然分工,女子主要从事纺织的情况,说明早在战国时期,平乐人已懂得种植苎麻并利用苎麻纤维织衣料了。唐代宪宗时(公元806~820年),桂管经略使辖下的昭、桂两州以当地所产茔麻纺制的“桂布”、“桂管布”,因价廉物美而载誉全国。有著名诗人白居易题诗为证:“桂布自如雪,吴棉软于云。布重棉且厚,为裘有余温”。宋咸平年间,仅昭、桂两地征收的兰麻布折原麻就达10800余担。陈尧叟任广南西路转运使时,了解到昭、桂一带种植兰麻“公私交济,其利甚博”,乃“劝喻部民广植苎麻;以盐。钱折变收市之”。未及二年,把苎麻推广到整个岭南地区。明末清初,平乐人不仅自己种植苎麻,还雇请广东阳山人来专事种麻。当时,县内种麻纳税与种棉纳税被列为同等的地位。明末,县内大扒乡印山村桃花冲一卢姓麻农从野麻驯化培育出“乌龙麻”(黑皮蔸)。因其适应性强、产量高、品质好,很快就为县内外引种。苎麻成为县内主要经济作物,民国38年,全县麻种植面积已达11278亩,总产127.92万斤。解放后,政府对发展兰麻生产予以奖励扶持。1954~1956年种植苎麻面积都在1.4万亩以上,产量都超过90万公斤。60年代后至80年代初,因大量毁麻种粮,加上取消麻类奖售政策,全县兰麻种植面积锐减。1963年种植面积和产量仅为1954年的40.84%和25.24%。1984年以后,县人民政府加强了对竺麻生产的技术指导,调整了羔麻收购价格和奖售标准,调动了农民种麻的积极性。同时,认真抓好苎麻提纯复壮工作,全县兰麻生产又逐渐恢复发展。1986年种植面积为30961亩,是1963年的5倍多。解放以来先后到平乐引种兰麻良种黑皮蔸的省份有湖南、广东、云南、湖北、浙江、江西、江苏、福建、安徽、四川、贵州、陕西、河南、海南等。国外到平乐引种黑皮蔸苎麻种的有保加利亚、越南、罗马尼亚、印度、印度尼西亚等国。至60年代末,广西境内的兰麻90%以上为引种平乐优质苎麻良种黑皮蔸。1988年,平乐兰麻种植面积5.5万亩,总产348万多公斤,分别占全广西的26.1%和30.1%,是广西境内苎麻种植面积和产量最多的县。平乐已列为广西最重要的商品麻基地县。苎麻用途广泛,麻杆可作造纸原料;麻叶可作饲料;麻根入药,性寒味甘,解热凉血,主治热病烦渴、胎动下血等症;苎麻纤维是纺织、机械、国防、渔业、矿业、橡胶等工业的重要原料,是制造飞机翼布、降落伞、电线包皮、传动带、水龙带、工业缝线等物品的上乘用材。平乐苎麻单纤维支数一般为1800~2000支,最高达2722支。是棉花的七八倍,拉力为棉花的八九倍。1980年以来,南宁绢纺厂每年都要从平乐购进600多吨,与化纤混纺,制成各种薄型织物。该厂用平乐苎麻织制的“华锦”牌涤麻布,1981年获国家纺织部颁发的银质奖。1990年5月24日~28日,全国兰麻纺织品展销会在北京召开,广西送展的苎麻面料因品种齐全,且布料质地细腻,布面挺洁、花色新雅,兼有轻、薄、细、飘、透等风格,深受京城消费者青睐。经评比,广西共有18个麻制产品获开放创新奖和鼓励奖。苎麻生长需要充足的阳光和适宜的温度。从出苗到成熟期需要积温1600℃左右,生长期月降雨量要求在100毫米左右,土壤肥沃的地方种植苎麻极易获高产。平乐的气候极适兰麻生长。境内13个乡(镇)均有种植,主要麻区为大扒、长滩、附城、福兴、桥亭、二塘、沙子等7个乡(镇)。尤以大扒、福兴、附城等沿河乡(镇)为多。一般年成可收3次,若雨水调匀可收4次。亩产干麻一般为100多公斤,高者可达200公斤。1954年江左乡农民童廷宪种麻1.44亩,产干麻371公斤,平均亩产达258公斤。目前,苎麻已成为平乐最主要的经济作物之一。1985年全县苎麻种植面积11728亩,总产97万公斤,分别占全广西的51.4%和50%。当年全县苎麻收入1050万元,约占全县农业总产值的16%。是年,福兴乡上盆村全村种植兰麻660亩,产麻7.2万公斤,收入60.41万元,占农业总收入88.19万元的68.5%。1986年,大扒乡苍板横滩自然村13户农民种苎麻78:4亩,当年总产干麻8400公斤,总收入11万元,人均收入1122元,其中超万元的有7户。1990年全县种植面积14783亩,总产836900公斤。平乐兰麻早在解放前已有出口。据民国29年《平乐县志》载:民国24年,平乐县苎麻出口量达100多万斤。国际市场上,广西出口的苎麻大都打上“平乐大扒”的字样,以示产品的正宗。解放初期,全县每年出口苎麻仍保持在20万公斤左右。1960年后很长一段时间因县内苎麻面积减少,产量少,出口曾一度中断。1985年恢复出口,当年出口20.9万公斤,创汇63万美元。1987年出口36.2万公斤,创汇110多万美元。

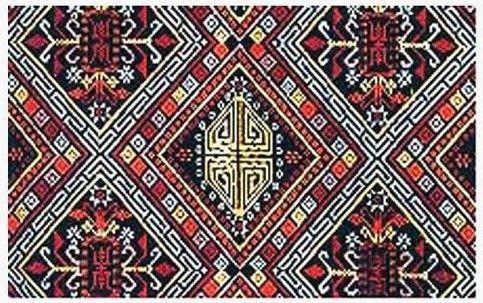

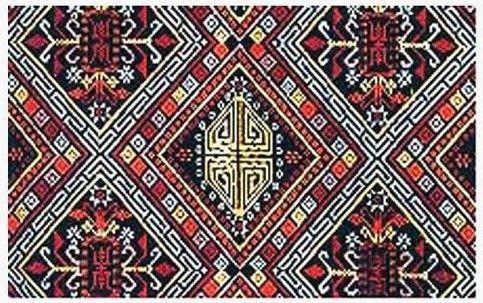

十. 广西 桂林 七星区 广西壮锦

产于广西天峨。

相传宋朝初年,壮家妇女0了一个织布能手,她的名字叫达尼妹。达尼妹织布有个特点,喜欢不断创新。有一次,她为了想出一个新图样来,坐在大门坎上,眼盯着屋檐下的一个大蜘蛛网,冥思苦想,从月出想到月落,又从月落想到第二天早晨太阳出,整整想了一夜还没有想出来。她正要起身离开时,突然看早晨太阳的光芒照射到沾满水珠的蜘蛛网上,这时整个蜘蛛网呈现出五彩缤纷的绚丽色彩,好看极了。达尼妹灵机一动,立即奔到堂屋把织布机搬到屋檐下,对着美丽的蜘蛛网图案和色彩,用五彩丝线,织呀织呀织了起来。她两手上下翻飞,一刻不停,不到半天就织出一块锦缎来。消息传开,各地壮家织女纷纷前来向达尼妹学习。织壮锦的工艺技术就这样在壮族居住的地方流传开来。

其织造,以原色棉纱为经线,以各色丝绒为纬线进行提花。使用传统小木机,又称竹笼机,机上设有“花笼”用以提织花纹图案,用花笼起花为壮锦织机的最大特点。织锦的人可按构思的图案用挑花尺将花纹挑出,再用编花竹与大综线编排于花笼上。织锦时,即按花笼上的编花竹逐条依次转移,通过综线牵引,即将花纹体现于锦