临清的“小笼烧麦”也是最受人们欢迎的精美面食。一笼烧麦30几个,如莲花瓣式排列,在外型上成石榴嘴形,既有别于北京“一条龙”的“大麦穗”烧麦,也和天津“荷叶皮”烧麦不同,馅有羊肉、牛肉、肉三鲜、蟹肉之分。现在大多以羊肉为馅,但不腥不膻,再蘸以双醋、香油,令人百吃不厌。

临清的“小笼烧麦”也是最受人们欢迎的精美面食。一笼烧麦30几个,如莲花瓣式排列,在外型上成石榴嘴形,既有别于北京“一条龙”的“大麦穗”烧麦,也和天津“荷叶皮”烧麦不同,馅有羊肉、牛肉、肉三鲜、蟹肉之分。现在大多以羊肉为馅,但不腥不膻,再蘸以双醋、香油,令人百吃不厌。

熟后的蟠桃,白中透红,扎一个小孔,可用嘴把桃汁全部吸光。此桃有“五月鲜”、“薄皮”、“秋

节”3个品种。“五月鲜”农历五月上市;“薄皮”农历七月成熟,其味道略好于其他两种;“秋节”

个稍大,成熟于农历八月,是中秋节的供品和馈赠亲友的佳品。

清康熙帝在位期间,沿运河南巡,曾3次路过临清。据说,当他的船只行驶到临清城西南白塔窑

附近时,岸边果实累累的桃园美景吸引了他,于是,停泊上岸,品尝此桃。果然,质美味鲜,连连称

赞。此后,临桃被定为贡品。后来,由于黄河多次决口,桃树数量逐年减少,加之漕运停止,贡桃至

光绪年间,始被取消。

临清八宝布袋鸡创始于清同治年间,至今已有100多年的历史。八宝布袋鸡盛在盘子里活像个趴着的殷红色的整鸡,吃起来烂、香酥,既有鸡肉的异香,又有山珍海味的鲜美,是宴席上的佳肴。八宝布袋鸡与河南滑县的道口鸡记德州的扒鸡同属运河沿岸的熟食鸡。

据《诗经·鲁颂·閟宫》记载,中华鳖之文化始于山东。又据《清平县志》(清平县1956年建制撤销。其辖区分别划归临清县和高唐县。)记载:公元前5-3世纪时(战国时期)赵简子就开始人工养殖甲鱼,以壮雄师;原清平县丁马村西北有一湖,叫马家湖,这里绿树成荫,碧波荡漾,风光秀丽,环境优美,气候宜人,盛产甲鱼。公元923年-942年,后唐皇帝李嗣源、后晋皇帝石敬瑭先后曾在此驻扎17年,屯兵万余,曾时军中瘟疫肆虐,嗣源百般焦急。百姓告知食鳖可防治瘟疫,遂捉而食之,疫情迅解,李嗣源赞誉马家湖丁马甲鱼为“圣鳖”。《清平县志》还记载了马家湖为明清宫内养殖特供御品丁马甲鱼的历史。清乾隆皇帝六次下江南都要御临原清平县清阳驿馆(临清魏湾),一赏马家湖烟雨,二品丁马甲鱼美味。并题字:“黄运甲鱼甲天下,天下烹饪看客家”。”因此,“丁马甲鱼”又叫“黄运甲鱼”更名动天下。

丁马甲鱼生态养殖科普示范基地先后荣获“山东省渔业标准化基地”、“山东省中华鳖原种场”、“山东省水产健康养殖示范区”、“国家级绿色农业示范基地”、“国家级中华鳖原种场”、“国家级水产健康养殖示范区”、“全省优秀科普示范基地”等荣誉称号。2008年,被中国科协、财政部评为“全国优秀科普示范基地”。

地理标志产品保护

根据《地理标志产品保护规定》,国家质量监督检验检疫总局组织了对丁马甲鱼地理标志产品保护申请的审查。经审查合格,批准自2007年2月2日起对丁马甲鱼实施地理标志产品保护。

清真八大碗是如何形成的?

“清真八大碗”是一道在世界上独一无二的清真复式饭菜,它的形成源自抱碗菜,而抱碗菜的形成又与回回兵有着直接的关系,而回回兵军屯临清又与大运河有着必然的联系。军屯就是驻扎在某军事要地的屯田军队。当年,元明王朝在临清军屯的主要目的就是保护漕运,保护粮仓。据《临清州志》记载,“西域回回徙居临清”主要来源有“军籍户、侨宦、游商”,其中军籍户主要来自元代军屯(1289年)和明代军屯(1369年)。据《临清县志》记载“元代延佑三年以海口屯军隶临清万户府”。据《明史•兵志》记载,“初,洪武二十六年定天下都司卫所”,大明王朝为了保护临清漕运大码头,在临清设“临清卫”,其驻军级别等同于天津卫、威海卫。

元代,成吉思汗率领蒙古军西征,征服了中亚、西亚许多信仰伊斯兰教的国家。大量信仰伊斯兰教的波斯人和阿拉伯人被征调到中原。这些人大部分被编成“探马赤军”(或称“西域回回兵),参加平金、征宋、统一中国的战争。按元朝对探马赤军的规定:“上马则备战斗,下马则屯聚牧养”,大运河沿岸是这些信仰伊斯兰教军士“屯聚牧养”的重要之地。据《元史•世祖本纪》载:“河洛,山东居天下腹心,则以蒙古探马赤军列大府以屯之”。而“河洛、山东”涵盖了临清境内的永济渠和会通河地域。据临清庄乡族谱记载,部分穆斯林姓氏即为“西域回回兵”的后人。

明初,以徐达和常遇春为统帅的明军南征北战。至正二十八年,这支明军“循河北上,师次临清”。徐达、常遇春系回族,其部将亦多回族。临清作为明军的征战要地,派有大批回族军士留守。据碑刻记载,临清老礼拜寺,就是由徐达、常遇春等回回教门始建,期间常遇春、徐达、胡大海率军沿运河征战临清一带,并在临清派回族将军和士兵驻守,因此,现在临清还有很多村庄仍保持着编民屯垦的称呼。比如:洪官营、陈官营、赵官营、老官营等。当时,军屯官兵被称为“军籍户”,明代的军籍是世袭的,卫所兵有定籍,兵农合一,屯守兼备,不但保证了兵源,也满足了军队的供给。随着战事的减少,社会的稳定,军屯的回回兵逐渐占籍临清,由“兵农”转为农民。

不论是元代回回兵,还是明代的回回军籍户,他们均祖居西域,饮食习惯多以牛羊肉为主。兵备战争期间,回回兵为了适应时间紧迫、行动迅速,方便快捷等军事用餐的特点,他们将穆斯林善于加工肉食的技艺运用到了战争中。回回兵预先将牛、羊肉等食物,通过炖、炸、蒸等方法,加工成熟制品,以备行军打仗之需。每到军队开饭时,火头兵架锅烧汤,将预先备好的熟制品,用热汤水一浇,便成了一份可口饭菜。这样不仅有利于行军携带,也有利于士兵们在最短的时间里吃到适合本民族生活习惯的饭菜。而且,这样的饭菜可解决千百人同时用餐。又《民间访册》记:回回兵用饭时,每人面前放一大碗饭菜,他们以队为单位席地围聚而坐,念诵“太斯米”,“奉至仁至慈安拉之名”,“孩子啊,以安拉的名义开始,吃你面前的食物。”(《穆斯林圣训集》),抱碗而餐。抱碗菜首先在回回兵军队中初现雏形。后来,抱碗菜的加工、制作、用餐等方式在回民军籍户中流行开来,并逐渐融进了中原百姓生活习惯,由席地围坐,发展成了四方围桌的用餐民俗形式。当年,虽说桌面上放八大碗,有可能是每人一大碗炖肉,也可能是每人一大碗炖鸡,而且是每个人只吃自己面前的大碗菜。后来又逐渐演变为八人八大碗同桌共餐的形式,但,八大碗之中的菜品可单、可各异、亦可重复。

经过数百年间历代穆斯林厨师的不断创新、完善,结合临清穆斯林群众的生活习惯,在不违背伊斯兰教义的基础上逐渐形成了临清“清真八大碗”。寻根溯源,临清“清真八大碗”距今已有700多年的历史,它是临清穆斯林教徒勤劳、智慧的结晶。

清真八大碗有什么特点?

说到临清“清真八大碗”有什么特点,除了色、香、味俱佳外,运河文化保护协会的刘英顺老师在他的《浅谈临清清真八大碗》中写到还有0,那就是一肉二汤三滋补:

一肉。原料以牛、羊肉为主。牛羊肉不仅营养丰富,而且其味佳美。伊斯兰教倡导食用牛羊等佳美食物,戒“奇形怪状、污秽不洁、性情凶恶、行为怪异等之肉”(《古兰经》)“归信的人们啊!你们可以吃我所供给你们的佳美食物”。所谓佳美食物,马坚阿訇解释说,牛羊肉就是佳美食物,其有良好的外观形象、鲜香的嗅觉口感和丰富的营养价值。

二汤。清真八大碗属于汤菜,它很注重汤的运用,其汤有原汤、清汤、白汤。巧阁、松花、闷子佐以白汤,清氽丸子佐以清汤,烧肉、炖肉佐以原汤。清真八大碗中的汤都最大限度地保持了它们的原汁原味,不添加任何现代添加剂(味精、鸡精、香精、色素、酸钠、嫩肉剂等)进行调味、调色,这可称是另一个意义上的返朴归真。

三滋补。清真八大碗不仅都是佳美的食物,而且还都具有滋补强身的功用。元代回回太医忽思慧《饮膳正要》“羊、牛肉,温补不燥,培元固本,易筋壮骨”,经常食用可以“开胃健力,散寒助阳,益肾补虚”。据回回典籍《天方典礼》记载“饮食,所以养性情也”,“惟驼、牛、羊独具纯德,补益诚多,可以供食”。2008年首届“中国十大寿星排行榜”,其中穆斯林老人占7位。所以说,清真饮食不仅是一种文化,而且还是一种行之有效的健康长寿之方。

临清“清真八大碗”菜品名称及特色

1、烧肉

特点:酸香透烂,肥而不腻。

2、炖羊肉

特色:软烂醇香,汤汁醇厚

3、巧阁

特色:香嫩松软,汤汁爽口。

4、松花羊肉

特色:味醇透烂,汤汁鲜香。

5、清氽丸子

特色:汤汁清香,滑嫩劲道。

6、黄焖鸡

特色:肉烂清香,色泽金黄。

7、里脊

特色:色泽红亮,香透滑嫩。

8、肉杂拌

特色:清香爽口,味道各异。

任何一种美食,可能每个人都有各自的见解与评价,然而,我认为品评一种美食,首先应该是吃文化,然后是吃技艺,最后才是吃味道。一种食品,如果没有文化做支撑,那它只能是一种果腹的食物,绝对称之不上美食。而,“清真八大碗”可以说是美食中之美食。我们在品尝和欣赏“清真八大碗”的同时,可以从中感受到临清穆斯林文化底蕴的深厚和饮食文化的灿烂,还可从中参悟到穆斯林做人的准则,那就是大碗中透着质朴,清香中透着率真,简单中透着智慧。可以说,临清“清真八大碗”是运河文化与穆斯林文化在临清大地上和谐交融的典范,是临清运河文化中一颗璀璨的明珠,是申报大运河非物质文化遗产中不可或缺的章节。我们有责任去发掘、去保护、去弘扬,力争让全世界的人们都知道运河古城临清有一美食名菜“清真八大碗”。

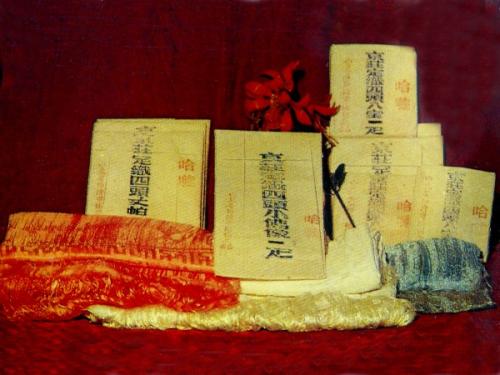

族人民在迎送、馈赠、敬神以及日常交往礼节上表示敬意和祝贺的物品。哈达的颜色以白色为主,另

有赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色。临清哈达久负盛名。历史上曾远销尼泊尔、阿富汗、印度、蒙

古及我国青海、甘肃、新疆、宁夏等地。清末和民国时期,在北京西打磨场就有临清开设的哈达庄。

西藏自治区成立周年庆祝大会时,国家民族事务委员会派专人到临清定做哈达。

临清哈达历史悠久。临清曾有这样的传说,清乾隆皇帝登基时,0七世为大清献哈达数头。为

回敬0七世,乾隆下令临清织哈达,并织上“大清国”字样。因为当时技术所限,只织了“大清”

二字。据说,临清最早织哈达的是西门里一个人称“关二爷”的人,他装成哑巴到苏州姚家作坊学艺

10年,老板看他老实肯干,才将织哈达的技术教给他。后他又二下江南,专学织哈达上佛像眼睛的技

术,从此临清哈达业逐渐发展起来。据1934年《临清县志》记载,清朝初期哈达织造业最为发达,全

境机户(织造哈达的生产户,每户约有织机一二台)700余家,浆坊七八处,收庄(收购哈达的丝绸

店)10余家,织工5000人。当时人称临清丝织行日进斗金,一台织机可顶一顷良田。

建国后,临清继续生产哈达,样品曾在“中苏友好展览馆”(现称北京展览馆)长期展出。生产

哈达的老艺人许殿祥参加了1957年“北京老艺人会议”,国家主席1接见了他。

目前,临清哈达品种已增加到23种。临清丝绸厂设有专门生产哈达的车间,年织哈达7000多头,

销往西藏、青海、甘肃、内蒙、新疆等地。1988年3月,工厂派人进京拜访了全国人大副委员长班禅

额尔德尼·确吉坚赞,他一次定做哈达1.5万头。另外,临清工艺丝绸厂也生产哈达。

“锅贴”是临清清真宴中的风味名吃。锅贴的制作堪称一绝,色泽金黄,外焦里嫩,鲜香扑鼻,很是诱人。