一. 浙江省 绍兴 上虞 绍兴平水珠茶

驰名中外的绍兴平水珠茶,其外形浑圆紧结,色泽绿润,香味浓郁,经久耐泡,被誉为 绿色的珍珠活。。珠莱炒制的方法十分讲究。杀青、揉捻、干燥是制珠条重要的传统工艺,仅 干燥的工序就有“炒二青”、“炒三青”、“炒对锅”。“炒大锅”等一套精制作业法。运用 这传统方法炒制出来的茶叶确非一般,嗜茶者赞叹为“江南第一名茶”。会糟山区的平水一 带;。早在唐代就是邻近各县的茶叶集散之地。这里以盛产珠菜而出名,因而,人称“珠荣之 乡”平水珠条中的日铸茶,历来是“贡品”,是我国主要的出口名茶之一。 1984年,“天坛 牌”特级珠条荣获国家质量金质奖, 1985年岑月,在西班牙优质食品评比中,又夺得世界金质奖.( 绍兴)

二. 浙江省 绍兴 上虞 章镇茶叶

茶属双子叶植物,我们一般所说的茶叶就是指用茶树的叶子加工而成,

可以用开水直接泡饮的一种饮品。

章镇的“龙浦仙毫”牌翠茗茶,外形翠绿呈盘花状,香气浓郁清高,叶定碧绿见纯,芽叶鲜嫩呈朵,口味甘醇润爽,色香味持久,今年以来荣获浙江农业博览会农产品金奖、上海国际茶文化节中国精品名茶博览会金奖、“准日本大赏”、第三节国际茗茶金奖。

信息来源:长塘镇人民政府

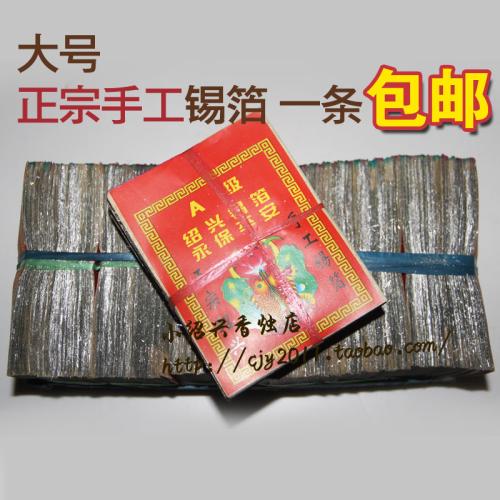

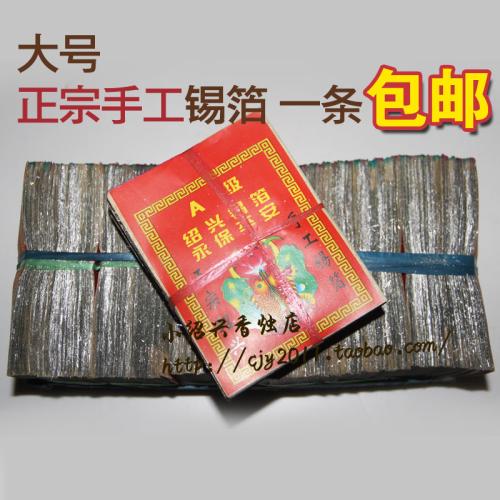

三. 浙江省 绍兴 柯桥区 绍兴锡箔

产品别名: 箔

产品名称:锡箔

产品产地:绍兴

产品简介:旧时绍兴,素有“锡半城”之称,就是说,绍兴几乎有半城的人从事锡箔业,靠它维持生计。锡箔的历史可以追溯到明太祖时候,如今已有六七百年的历史。旧时,绍兴的锡箔主要是用来祭祀之用,鲁迅小说《药》里化大妈给他的儿子小栓上坟时,化的就是锡箔制做的元宝。

锡箔的制作工艺比较复杂,且都是手工。先把锡块放在坩锅里烊化成“锡水”,“烊 ”,再注入到夹层的模型中,铸成一条条长三寸、阔一寸的“叠箔”,这工序叫“浇箔”。然后分别由上间司和下间司进行锻打,一直达到不能再打为止。一块锡铸件,一般能打三千二百张锡箔纸,叫“一脚”。经过扑“擂粉”再由箔工头(俗称枪头)裁成不同样式的“页子”。接下来的工序是“禙纸”,就是将锡箔贴到大小相当的“鹿鸣纸”上。再经过砑纸这道工序将禙好的锡箔更牢固的和纸粘在一起。砑好的锡箔纸便可以用来糊制元宝似的纸锭了,这样锡箔的整个制作工序基本完成。

产品历史:其源,据传始于明初洪武年间,首由“罪人”制造。箔铺门面均系木栅,上钉竹片,并串有铁链,形同牢门。后逐渐为平民所替代,箔业发展甚快。清光绪十八年(1892),绍兴产锡箔50万块,至宣统三年(1911),锡箔产量已达160万块。民国20年(1931),浙江省财政厅设专局征锡箔特税,“年可二百二十万元”。其时,“萧绍居民,男女赖以生活者,在三十万人以上”(《越游便览》)。中华人民共和国成立后,箔铺、箔场纷纷停业。1979年,为适应外贸需要,复建绍兴箔庄。产品除少量内销外,多由香港转销日本、新加坡和美国等国,产量不大。

四. 浙江省 绍兴 新昌 马头汤包

马头汤包

马头汤包就是所谓的馄饨。就是汤包是用“行担”挑来挑去卖的,因那“行担”形如一匹马,故名为“马头汤包”。汤包的皮特别薄,在滚水中似一只只“小灯笼”,再放上一些蛋丝、虾皮、胡椒、葱末,鲜得让人尖叫。

五. 浙江省 绍兴 上虞 上虞黄瓜

上虞黄瓜是黄瓜中的一个短瓜类型品种,是经本地劳动人民选优汰劣培育出来的地方良种,具有质优味佳、产量较高,外貌美观的特点,适合当地消费者的口味和食用习惯。 上虞黄瓜主产地是曹娥江两岸的江滩冲积地带。素负盛名的产地有梁湖乡的大库、古里巷村,该地除栽培黄瓜外,还有育黄瓜秧苗供农家房前屋后零星种植的传统习惯。此外中塘乡的梁巷、大厂村,娥江乡的后村、后郭村均出产上虞黄瓜。1987年种植面积300亩,产量500吨。所产黄瓜主销于本市和余姚、宁波等地。 上虞黄瓜属葫芦科。为1年生草本植物。茎蔓生,卷须不分歧。叶五角状心脏形,浓绿或黄绿色。一般雌雄同株异花,属短黄瓜类。早熟,春季栽培。果面果瘤稀少,有刺毛,瓜圆柱状,长20厘米左右,直径4一5厘米,单瓜重150克左右。果皮黄白色,肉色青白。成熟老瓜果皮金黄色。商品瓜采摘已发育长大的嫩瓜。品质佳,脆嫩爽口,皮薄肉厚,水份多,种子少。一般亩产2000至3000公斤。 上虞黄瓜以生食为主,有清口解渴、利湿利尿、解毒作用。黄瓜上市正值瓜果淡季,而且本地人民向有在端午节必食黄瓜的风俗习惯。很受消费者欢迎。黄瓜除生食外,可作菜肴腌渍、凉拌,甜、咸均宜,并可炒食或作汤料,可食率为96%。( 上虞)

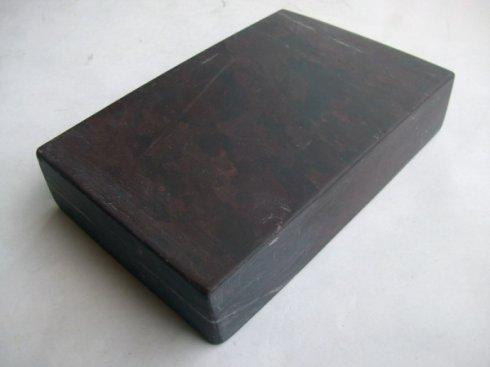

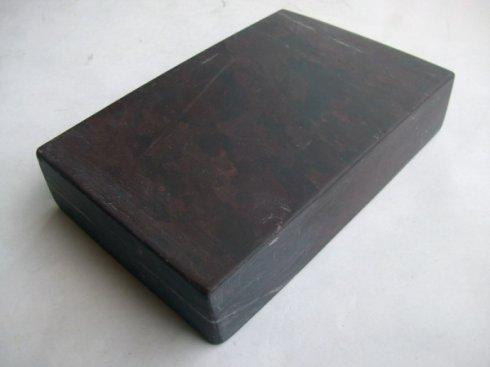

六. 浙江省 绍兴 诸暨 越石砚

越石砚

越石砚产自浙江绍兴会稽山麓,石质细腻,发墨而不滞笔,能呵气成云,研磨无声,色泽妍丽,有紫、青、黑几种。花纹有青花、鱼脑、蕉叶、金丝、银丝、紫袍、玉带、虎皮、美人红等。越石砚雕工精丽,技艺精湛。

七. 浙江省 绍兴 上虞 朱红柿

一直以来,长塘得天独厚的生态环境给长塘的水果种植带来了极为有利的条件,水果基地主要分布在风景秀丽的桃花源生态旅游区,主要有猕猴桃和朱红柿。柿子有3000多株,面积1000余亩,每年产量约30万斤,产值达150万元。红心猕猴桃种植面积40亩,预计明年的产量将达40吨,产值约80万元。在每年水果采摘季节,我们镇通过举办各类旅游采摘活动,在活动期间游客量约6万人次,水果销售额占50%,产值115万元。猕猴桃和柿子不仅是我们长塘镇一道亮丽的风景线,更为当地农民带来了比较可观的经济收入。

七月核桃、八月犁、九月柿子黄肚皮。柿子成熟于九、十月间,当秋风起、树叶黄时,桃花源景区里红红的柿子象一盏盏小巧可爱的红灯笼妆点着农家的房前屋后、路边地头,又像千千万万个一齐从地平线上跃出来的日头,把桃花源的山野点染得如霞似火,一派“晓连星影出,晚带日光悬”之美景,令人陶醉!这时侯,勤劳的桃花源人操着一种叫“柿杈子”的自制竹工具,小心地把橙红色的硬柿子连枝条一起折下来,然后把硬柿子的枝条剪成一个“y”形状,用绳子左一个右一个交叉串起来,柿子的圆脸朝外整整齐齐串成一个圆,送给亲朋好友,或挂在门口的竹竿上招揽游客。这样往往能卖到高价,今年一串大柿子就能卖出16元,普通的则是10元。这就是我们聪明的桃花源人仅用了一点点智慧,就把普通的柿子变为神奇宝贝了,给桃花源人带来了不菲的收入,一棵柿树少则落个一百多元,多则五百多元,真的是“树上粮仓”呢。所以说,“红红瓶,绿绿盖,千人走过万人爱”。

这时的柿子还不能吃,挂一个星期左右后,那些又硬又涩的柿子就会慢慢变软,等熟透了吃。桃花源的柿子又甜又软,但这个甜又有着与糖不一样的味道,它甜而不腻。说到柿子,它美味多汁、含有丰富的胡萝卜素、维生素C、葡萄糖、果糖和钙、磷、铁等矿物质,且具有健胃、润肺、清热、止渴、解酒毒的功效。但吃柿子也有很多禁忌,吃柿子后不能吃螃蟹;另外还有脾胃虚寒以及外感风寒咳嗽之人忌食;柿子性大凉,故一次切忌食之过多。

近年来,桃园村部分农户引进了日本甜柿,它原产于中国,也叫“中国甜柿”。与普通柿子相比,这种柿子的最大特点是从树上采下后,无需捂熟便可直接食用。而且,柿子内没有核,就算连皮吃也不觉苦涩。这种含糖量达18%的日本甜柿,比市面上所售的优质水蜜桃还要甜。柿子成熟后,挂果时间为20天,采摘后的保鲜存放时间最长4个月,均比普通柿子延长了近一倍,市场价格也比普通柿子贵一倍。目前,引种的日本甜柿已经开始挂果,预计4年后可进入丰产期,届时产量可达到每亩800斤。

信息来源:长塘镇人民政府

八. 浙江省 绍兴 柯桥区 绍兴香榧

香榧为常绿乔木,属紫杉科榧属,是世界稀有干果之一。香榧在我国 为原产,浙江是原产地之一,会稽山区山高岭峻,云雾缭绕,温湿凉爽, 适宜香榧树生长,是浙江香榧的主产区,已有1300多年的栽培历史。榧 树雌雄异株,有性繁殖全周期需29个月,一代果实从花芽原基形成到果 实形态成熟,需经历三个年头,每年的5至9月,同时有两代果实在树上 生长发育,还有新一代果实的花芽原基在分化发育,人们称之为“三代 同树”。香榧树寿命长达四、五百年,有“寿星树”之称。

历史上会稽山香榧夙向闻名。宋代文学家苏轼在任杭州知州时,曾 写有赞美会稽山香榧的诗,诗曰:“彼美玉山果,餐为金盘实。瘴雾脱 蛮溪,清樽奉佳客。”南宋《嘉泰会稽山志》载:“稽山之榧,多佳者。 ”清朝末年,枫桥镇上致和等3家商号收购香榧,加工成双熄香榧,运 销沪杭。据民国23年(1934)《诸暨县物产及农村状况》记载:“诸暨 县年输出香榧3400担(170吨),用船、火车运销沪杭。”建国后,“ 枫桥香榧”畅销国内市场,并供应出口。 香榧又称细榧、真榧,是榧属植物中品质最优的一种果实。“枫桥 香榧”,品质上乘,壳皮特薄,仁肉清香浓郁,誉满中外。

香榧炒制, 历来由专业炒制工场用木炭以文火烘焙加工,70年代改用“双炒法”, 即先砂炒一次,入盐水浸后再砂炒一次。80年代后期起,诸暨兴办香榧 炒制加工厂达数十家,炒制方法有带壳淡炒、带壳盐炒及脱衣椒盐炒等 多种,使香酥可口的香榧更具风味。

香榧营养丰富,含脂肪49.3-55.7%,蛋白质7.7-11.5%,糖份1.0-2.4%及多种维生素。香榧经炒制食用,清香浓郁,松脆香酥。吃香榧有 讲究,每颗香榧上有两只“眼睛”,吃时无须用牙咬开果壳,只要用拇 指和食指安着“眼睛”一捺,硬壳便开裂。香榧也可加工成多种食品, 还可炸油。香榧又具有较高的药用价值,有清肺、润肠、化痰、止咳、消痔等功能,香榧果衣还可驱蛔虫,故食用时不必细加去衣。

据〈本草纲目〉记载,香榧具有“治五痔,去三虫蛊毒,鬼痔恶毒”,“疗寸白虫,消古,助筋骨,行营卫,明目轻身,令人能食”,“治咳嗽白浊, 助阳道”等功能。( 绍兴)

九. 浙江省 绍兴 柯桥区 绍兴花雕

绍兴花雕,是以酒坛外面的五彩雕塑描绘而得名,色彩斑斓,图案瑰 丽,题材多样,四时花卉,灵禽神兽,历史典故,无所不有。她不仅为绍 兴黄酒增添了诱人的装潢,也为古城绍兴镶了一道独特的光环,揉和着绍 兴浓郁的民俗,展示出一幅令人神往的风情画卷。 绍兴花雕是从我国古代女儿酒演变而来。 早在宋代,酒乡绍兴家家都有酿酒的习惯,每当一户人家生了女孩, 在满月之际,便把酿得最好的黄酒,灌装在陶制的坛内,经密封后,埋入 地下储藏。待女儿成长出嫁时,再从地下取出埋藏的陈年酒,请当地民间 艺人在酒坛外刷上大红、大绿等颜色,写上一个大大的“喜”字,作为迎 亲婚嫁的礼品,人们称其为“女儿酒坛”。这一习俗代代相传又代代发展, 成为绍兴一带婚嫁喜庆中不可缺少的民俗风俗。 明清时期,女儿酒坛上出现了彩墨绘画,“画坛酒坛”应运而生,酒坛 外面施以色块装饰及平面绘画,颇受人们欢迎。翻开清代的《浪迹续谈》, 便有“最佳著名女儿酒,相传富家养女,初弥月,开酿数坛,直至此女出 门,即以此酒陪嫁。其坛常以彩绘,名曰花雕”的记载,可见最迟至清代, 已将画花酒坛正名为“花雕”。 晚清时期,绍兴籍著名画家任伯年父子,以《水浒》中的“武松打虎” 为题材,以连环故事描绘,从此,我国古代历史典故的人物画像相继出现 在花雕酒坛上,这大大开拓了花雕酒的应用范围,从民间的婚嫁礼品,逐 渐扩大至祭祀、做寿、建房、开业等日常喜庆活动,一些靠绘制酒坛度生 的民间画工也开始出现,不少酒作坊也经营起花雕生意,有的还辗转外销 至东南亚国家。 四十年代初,绍兴鹅行街的黄阿源借鉴庵堂庙堂油坭堆塑彩绘装饰技 巧,别出心裁地运用到花雕酒坛上,他创作的四坛“精忠岳传图”用沥粉 装饰,贴金勾勒,体现了浮雕的效果,虽说显得粗糙稚拙,但却用油漆着 色彩绘,迈出了花雕装饰与浮雕造型相结合的第一步。 五十年代后期,在“百花齐放、推陈出新”方针的指导下,一度受到 冷落的花雕重新复苏,黄阿源的弟子蔡阿宝在当地酿酒公司的支持下,对 传统的花雕技艺进行了开创和探索,他结合自己原来的佛像堆塑基本功, 将花雕的彩绘平面,改为人物油塑浮雕,然后上漆着色。整个酒坛的表现 手法以油坭堆塑为主,沥粉装饰为副的艺术形象,真正开了花雕用“雕” 艺的先河,令人耳目一新。 “文化大革命”时期,花雕酒坛上的“帝王将相、才子佳人”遭到灭 顶之灾,绍兴花雕从此进入低谷。 七十年代后期,绍兴花雕春风再现,绍兴酿酒总厂组织绍兴酒厂和东 风酒厂的花雕人员,成立了花雕生产组,蔡阿宝的关门弟子徐复沛挑起了 花雕的创新设计大梁。徐复沛自幼爱好书法和美术,并有一定的文学修养, 为丰富花雕表现技法,他一方面徜徉艺海,采精颉华,认真借鉴陶瓷、木 雕、石雕、戏装等姐妹艺术的表现手法;一方面进高等学府深造,探艺术 真谛。他大胆创新,努力实践。在色泽上,他走出传统的大红大绿的单一 装潢色块,创出了以金、红、黑三色为主的响亮基调,使古越的传统地域 色泽与人物的历史背景相互辉映;在人物造型上,着力突出人物个性,以 形写神,形神具备;在花雕他坛面的装饰上,开创了书写诗词的先河,使 书、诗、画三者融为一体。从而使古老的绍兴花雕注入了新的生机和活力, 形成了中国酒类装潢中别具风采的风格。 八十年代以后,绍兴花雕得到不断发展,并被列为我国政府赠送的国 礼。1994年,绍兴酿酒总公司与沈永和酒厂联合组成中国绍兴黄酒集团公 司,绍兴花雕改建为花雕厂,徐复沛作为绍兴花雕技艺的正宗传人担任厂 长兼设计室主任。目前,绍兴花雕的油坭堆塑花色品种达200余种,酒坛 造型从原来的单一大酒坛发展到8种不同造型,11种不同的规格。这一坛 坛大小造型不一的花雕,五彩缤纷,奇谲瑰丽,曾30多次获得国家、国际 评比金奖、大奖、优秀奖,年产达五万坛以上,为中国黄酒开拓了一条灿 烂的前景。( 绍兴)

十. 浙江省 绍兴 嵊州 豆腐馒头

豆腐馒头

介绍:豆腐馒头是嵊州地区最著名的小吃,不可不尝。说是馒头,其实只比小笼略大些,皮却是汤包般厚薄。透明的皮子里是嫩白的碎豆腐和肉冻做成的馅子,若是考究些还会加上虾脑。

吃的时候,在小碟里倒上醋,拌上鲜红的辣椒酱,将豆腐馒头蘸上调料,一口一个,鲜美异常。