一. 四川省 德阳市 什邡 马井手工挂面

民国时期,马井乡有专营手工挂面作坊六、七家。面质柔软、洁白,纯净无杂,根头细如银丝,匀称光滑,开水一烫即熟,久煮变不糊不腻,誉为“银丝挂面”。著名的挂面作坊有“清泰和”、“云升号”、“洪顺和”等。每年运销成都约十万斤。

民国二十七年,“清泰和”挂面参加成都展销,颇受好评。因此更加注意质量,并推出朱砂、香油、蛋青等特制新产品。同行的“云升号”、“洪顺和”等与之相互竞争,精益求精,马井挂面更为人们所赞赏。

民国三十年,“中国实业协会”专函什邡县政府,征集“马井挂面”样品送重庆展览。马井乡所征得“清泰和”的朱砂面、香油面各一公斤,匣装送展,得到好评。

民国三十三年,驻广汉飞机场“盟军”飞行人员,多携带马井挂面回国馈赠亲龙。广汉城关经营干菜的张照祥、经营猪肉的张诚恩,大批定购马井挂面,赚取外国人的厚利;成都总府街的“大可楼”、春熙路的“味虞轩”、东大街的“华美”等商号,也纷纷订货经销,马井挂面更是名噪一时。

民国三十五年,川康绥靖公署主任邓锡侯,派专人持名片来马井订购特制蛋青面二百斤,因要求工艺严格,赶制不及,来人竟座候半月之久,才提货而去。马井挂面每年七月开工,次年三月停产,产量小,需求大,不能满足供应。解放后,偶尔生产。

二. 北京市 东城区 手工艺品

北京挑补花是北京有名的工艺品。多为窗帘、台布、床单、餐巾、钢琴罩等等,图案简朴、色彩雅淡,清秀洁净,是大宗出口商品。内画壶也是北京的特艺品,它用针尖似的竹插代替笔,有经过磨沙的鼻烟壶的膛体内绘画,匠心独具,是一种精美的陈设品,北京宫灯、纱灯是久负盛名的传统工艺品。节日悬挂可以增加喜庆气氛。各种木制绢画宫灯,还可以装饰厅堂。( 北京)

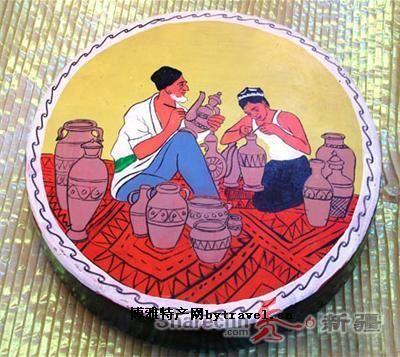

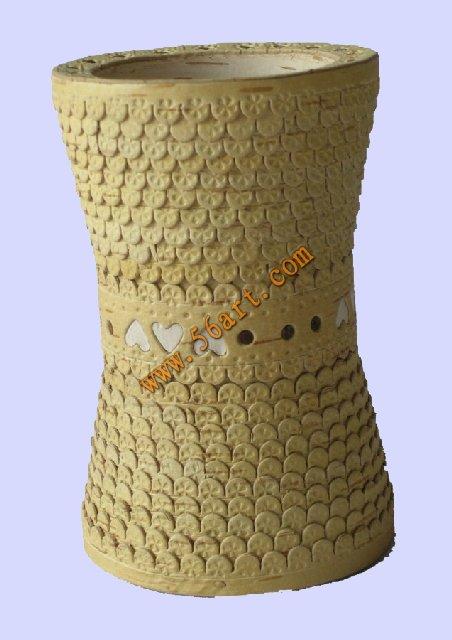

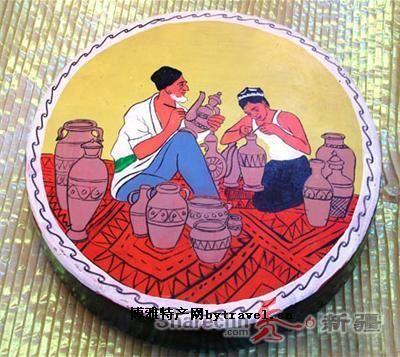

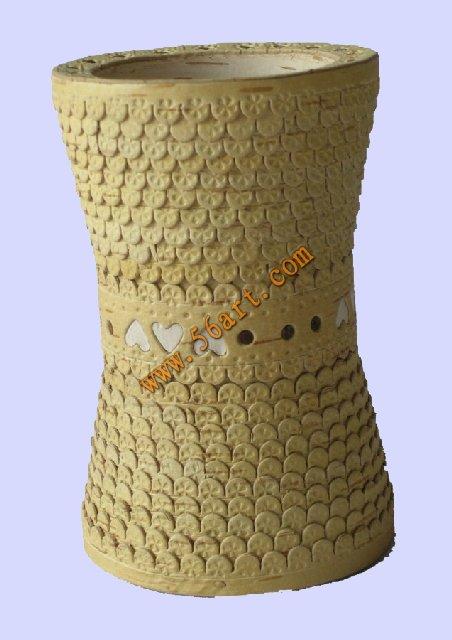

三. 新疆 阿克苏 阿克苏市 手工彩色达甫鼓

新疆彩色达甫鼓吸引着不少外地游客专注的目光。据在新疆国际大巴扎经销旅游产品的努尔买买提介绍:这种上市不久的彩色达甫鼓又叫手鼓,是由专业人员手工绘制而成,价格约在50-上百元不等。由于达甫鼓是维吾尔族人最喜爱的打击乐器之一,既可用于唱歌跳舞的伴奏乐器,又可摆在室内作为饰品,实用、价值观赏、收藏价值较强,携带方便,有着浓厚的民族工艺特色,倍受国内外游客欢迎。不少市民甚至将这种装饰品作为赴内地馈送亲朋好友的礼品。

四. 河北省 邢台 临西县 手工挂面

纯手工,面细短,入锅即熟,口味丰富,多数咸味,特别适合老人小孩使用,可加醋等调味品,更加美味

五. 内蒙古 锡林郭勒盟 正蓝旗 察哈尔手工艺品

察哈尔手工艺品有木雕、皮革、骨制艺术品等两百多种。这些玲珑可爱的手工艺品以无言的方式传承着察哈尔部落优秀文化及民俗风情。

小作坊里的工匠日复一日地耐心打磨着岁月与这些根调、木制品,执着地向人们展示着这祖上传下来的工艺。这不仅是艺术、游牧文化,更是一种信念。

六. 宁夏 中卫 中宁县 宁夏手工羊肉臊子面的做法

“天下黄河富宁夏"。良好的自然环境和富饶的物产,为宁夏的清真菜肴及其烹任技术的发展提供了丰厚的物质条件。同时,由于回族风俗习惯和伊斯兰教的影响,在饮食习惯上,形成了鲜明的民族特色和地方特色。宁夏的风味小吃,无论对原料的选用,还是烹好的方法,在全国来说都有一定的代表性。如宁夏传统的回族风味小吃-------羊肉臊子面,在宁夏既是家常便饭,也是待客必备之饮食,是宁夏和外地群众最受欢迎的风味小吃之一。

正宗的宁夏羊肉臊子面做法分三步

第一步、做汤

做臊子汤在选肉上应选羊后腿的瘦肉最佳,切成一厘米见方的丁状,然后放在锅里进行翻炒,水份炒干时,把羊肉拨开(别盛出来,只是让它腾个地儿),加少许的羊油,将辣椒面儿倒进油里炸一炸,然后翻炒,再放上盐、葱姜、调和面等调料翻炒,再喷少许醋,炒一会儿,然后将切好的西红柿倒进锅里,炒啊炒,西红柿就成了西红柿酱。把切好的青萝卜下入锅中,再炒几分钟,可以加适量水(必须是冷水,热水肉会变红),这时水不要加的太多,以浸过肉稍多些为易,接着进行炖。炖的差不多就可以把水加够。等锅开了,下入适量的菠菜、韭菜、香菜。红的是辣子,绿的是青菜,视觉上红绿,味觉上鲜香,色香味俱全,食欲好强烈呀!

第二步、擀面条

擀面条,这是妇女炊事中的绝技。用精白面粉制作。面的和法也是非常有讲究的,水要一点一点的倒,用筷子或手把面抄匀,注意水不能倒的太多,这样和出来的面叫伤水面,吃着口感不好,而且面也没有筋度。接着就是揉面,面一定要揉到“家”,至到揉的光光的,筋韧光滑、软硬适度的标准。再用细长光滑的红红的枣木擀面杖,慢慢地擀呀擀,一定要把面擀的薄且均匀。面擀开是一个圆,把面先对折,再对折,就成了一个扇形。从其中的一个边,用一个手压住面,另一个手握刀“犁”面,擀的面有多大,“犁”出的面就有多长。手艺好的女人切成的面条,薄如纸,细如丝,达到面薄条细。通常人们在过生日也吃这样的臊子面,称它为“长寿面”。

第三步:下面

首先,下面的水里要放一点盐,这样面会更筋道;水开之后,将面条抖散下进去,用筷子搅动,然后盖锅盖。如果是自己和的面自己擀的面条,那么等水开一遍就可以出锅啦!

将面条盛到碗中,把美味的羊肉臊子汤浇在上面。这就是一碗喷香可口的佳肴--------宁夏风味小吃羊肉臊子面。

七. 河北省 邢台 临西县 临西空心手工挂面

始创于明朝万历年间的河北省临西县尖冢镇空心手工挂面,空如竹、细如发、长如丝,直径均不超过1毫米,最细仅有0.1毫米,因其富含人体所需的钙、铁、维生素、蛋白质等多种营养成分,而成为古代进宫和现代人们争宠的佳肴,也从而成为拉动当地农民发家致富的特色产业。

据该县长期从事空心手工挂面制作的京卫空心手工挂面老板王敬达介绍:“尖冢手工空心挂面,以‘大白芒’等优质小麦(2271,5.00,0.22%)为原料,配以精盐、鸡蛋、菜汁等天然原料,经过轧、切、拉等29道纯手工制作,是享誉周边县市的地方传统特色食品。”

近年来,该县为使尖冢空心手工挂面得以延续发展,为其申报了国家、省、市级非物质文化遗产,并注册了商标,鼓励当地农民依托传统手艺发展特色经济。如今,该县已形成了以投资500多万元的临西京卫手工空心贡面厂为代表的空心手工挂面加工企业作坊100余家,直接带动当地10多个村庄2000余人就业,产品远销北京、天津、石家庄、济南等20多个大中城市,使人均增收600余元。同时,该县大力相关配套产业,在各级政府的大力支持下,建设了规模化生产场所

八. 山东省 济南 市中区 潘氏手工老粗布

济阳县自公元 1129 年置县 870 多年来,传统的纺织品是土布(又名:老粗布),据《济阳县志》载:清朝光绪(1875-1908)年间,济阳所产的土布,品种繁多、质地优良,其中以“曲堤大布”最为著名。“曲堤大布”又以“花布”为尤。“花布”经十几道工序制成,色彩艳丽、图案工整优美、极富装饰性,具有浓厚的地方艺术风格。潘氏手织粗布系久负盛名的“曲堤大布”的一个分支,生产历史悠久。

宋末元初,曲堤一带就生产土布,最初多系布幅较窄的条格布。至明代,曲堤土布发展到 100 多种,比较实用的主要有狭而短的扣布、花布、毛巾布等。到清代,曲堤土布花色增多。色泽艳丽,产销繁荣,此时的潘氏花布以图案工整、色彩艳丽、民族特色鲜明尤为突出。

九. 内蒙古 呼伦贝尔 鄂伦春自治旗 桦树皮手工艺品

鄂伦春族是典型的游猎民族,自公元386年起,世世代代游猎于大、小兴安岭一带。鄂伦春自治旗境内森林覆盖率占全旗总面积的97%,鄂伦春人居住的地区野生动植物资源十分丰富,过去几乎所有的鄂伦春人都从事狩猎、采集和捕鱼生产,鄂伦春人的衣食住行都离不开大自然的恩赐,他们在深山密林间度过长期的游猎生活,进而形成了他们独具特色的山林文化和狩猎文化。

我们的桦皮制品:鄂伦春人为适应游猎生活特点的需要,用大兴安岭遍地皆是的桦树皮,制成了轻巧耐用的生活用具。他们将崇拜的各种神偶也装在桦皮盒里,放在斜仁柱后面的树上, 鄂伦春族主要信仰萨满教,相信万物有灵。

鄂伦春族传统桦皮用具主要有桦皮碗、桦皮水桶、桦皮盆和桦皮盒。在桦皮盒中包括有针线盒、烟盒、神偶或神像盒、梳妆盒、火柴盒、帽盒、儿童玩具盒、骨灰盒、装火种的盒等。妇女们还在这些盒上刻或贴上美丽的图案、花纹,以供欣赏。这些盒具鄂伦春人统称为“毛力春”。

现在鄂伦春人已经下山定居了,有些桦皮制品的使用功能越来越弱化,但它的收藏和观赏价值却得到了很大的提升,桦皮制作工艺已作为一种鄂伦春民族特有的文化被保存下来,并将传承下去。这项工艺已成功申报了国家“非物质文化遗产”。

十. 陕西省 榆林 佳县 佳县手工挂面

佳县手工挂面是陕西省榆林市佳县的。佳县手工挂面起源很早,一直是佳县独特的一种地方食品,它以外型精细、口感柔和、保健效果好而深受人们的喜爱,远销海内外,是赠送亲友的上等佳品。

佳县的通镇、陈家焉和屈家庄等村,是手工挂面制作的专业村,其中尤以陈家焉村最为有名。

陈家墕村现有村民140余户,全部都姓陈。村里世代相传,陈姓先祖于明朝初年从1大槐树下迁徙而来。根据《陈家墕村志》的记载,该村手工挂面制作起自清光绪年间。陈继军告诉记者:“我的爷爷陈士贤就是陈家墕手工挂面制作的创始人,而且有一个故事可以作证。”

清光绪年间,陈士贤一日务农归来,发现有位老者昏倒在自家门前。老者虽然面黄肌瘦,但衣着整齐,陈士贤便确定老人必无大碍,可能只是饿昏了,便赶紧把早饭时剩下的一个窝头喂给老者。窝头喂下,老人醒过来却直呼胃疼,陈士贤又拿出了有止疼功效的大烟土让老人服下。三五日后,老者身体慢慢恢复了健康,临行之时他对陈士贤说:“救命之恩不言谢,我见你家日子过得艰难,家里又种着麦子,我便传你一手挂面制作的手艺,保你家日后代代衣食无忧。”

陈士贤后来才知道,他救助的这位老者是一名因战乱流落民间的宫廷御厨,有一手制作手工挂面的绝技。在掌握了手工挂面的制作方法后,陈士贤又将这门手艺传给了3个儿子和几个侄子。从此,手工挂面便在陈家墕生根发芽,成了各家各户赖以谋生的手段,并与吴堡县张家山的手工挂面制作工艺一道,于2011年成功入围陕西省第三批“非遗”名录。