一. 江苏省 扬州市 广陵区 扬州雕版印刷

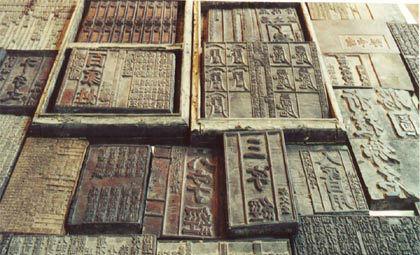

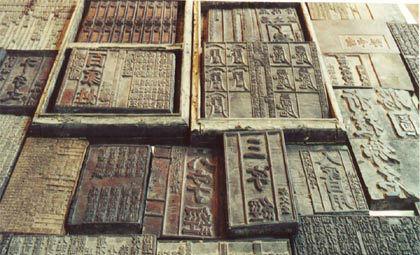

将文字、图像反向雕刻于木板,再于印版上刷墨、铺纸、施压,使印版上的图文转印于纸张的工艺技术,称雕版印刷。在古代,雕版印刷又称版刻、梓行、雕印等。雕版印刷的工艺流程极为复杂,大致可分四个环节,每个环节又有若干程序。一是备料,即制版、备纸、备墨;二是雕版,即写版、校正、上版、雕刻;三是刷印与套色;四是装帧。扬州广陵古籍刻印社保留着国内惟一的全套古籍雕版印刷工艺流程,共有二十多道工序,整个流程散发着古朴典雅的文化气息。

明代雕版印刷,地域之广、品种之多、数量之大,都超过前代。政府的司礼监经厂,有刻、印、装订等工匠近千人。民间印刷的新品种是有插图的戏曲、话本,各级地方政府广泛编印地方志。新崛起的徽派刻工群体,代表了版画雕刻技艺的高峰。到了明代中、后期,扬州雕版印刷空前发展,刻书之风大长,官刻、家刻、坊刻盛极一时,刻印之书不可胜计。

清代初期的1,曾影响民间印刷业的发展,技艺没有新的提高,但印刷量还是很大的。康熙年间皇帝命两淮盐政曹寅于扬州天宁寺内设扬州诗局,召集全国各地雕版印刷的能工巧匠前来效力,刊刻过三千余卷内府书籍,其中包括《全唐诗》,这些殿版图书世称“扬州诗局本”。这一期间,扬州雕版印刷以空前辉煌的业绩跃居中国刻书名区之列。民国年间,扬州地区雕版印刷趋于衰微,但余风犹存,仍刻印了不少书籍。

新中国成立以后,于1960年成立“扬州广陵古籍刻印社”。1966年遭到“0”的破坏,人员被遣散,版库遭强占,版片受到部分损毁。1972年,在1总理的关注下才使处于濒危状态的文化遗产保存下来。1978年,广陵古籍刻印社得以恢复,雕版印刷工艺流程全面恢复,修补、印行了大量古版图书,还新刊刻了《里堂道听录》等一批新版古籍,为扬州雕版印刷史谱写了新的光辉篇章,被海内外誉为“江苏一宝”,乃至“全国一宝”。

二. 江苏省 扬州 仪征 新城猪头肉

新城猪头肉

猪头肉是仪征的传统名菜,历史悠久。新城猪头肉更因其具有色泽红润、香味浓郁、肥而不腻、味纯而嫩等特点,备受广大消费者的喜爱。

地址:仪征市新城镇东园饭店

电话:0514-83649988

三. 江苏省 扬州市 仪征 赵刚风鹅

赵刚风鹅

仪征市赵刚风鹅厂在传统腌制咸鹅的基础上,吸收我国传统食文化的精华,广采百家之长,创制出“大仪风鹅”这一色香味俱佳、极具地方特点的特色产品,受到广大消费者的喜爱和认可。

地址:仪征市大仪镇赵刚大酒店

电话:0514-83865898

四. 江苏省 扬州 仪征 葡霞园葡萄

葡霞园葡萄--2015年度全国名特优新农产品

葡霞园葡萄位于省级现代农业科技园仪征市枣林湾生态园的核心区域,占地1500多亩,公司集科研,生产,营销,服务于一体,技术力量雄厚,现有员工100多名,技术人员10多名。获得国家科技部星火计划立项,开展葡萄新品种避雨及H型极短梢修剪栽培技术的研究并示范推广。公司现有葡萄种植基地450亩,葡萄栽培区域采用避雨大棚设施栽培,每年生产优质有机葡萄650多吨,品种有夏黑、金手指、巨玫瑰、美人指、白罗莎里奥、魏可、阳光玫瑰等,所有产品通过国家有机食品认证。在葡萄种植的基础上,建立白沙枇杷设施栽培标准园和樱桃设施栽培标准园,作为新品种选育和技术集成创新研究基地,已经筛选出适合本地区生长的美玉、冠玉、丰玉、白玉等多个白沙枇杷品种。2012年获江苏省“博士集聚计划”和扬州市“绿杨金凤计划”高端人才项目资助,为公司的科技创新提供了坚强的科技支撑。

五. 贵州省 毕节 织金县 贵州织金的特产-血豆腐

贵州织金的-血豆腐等系列腊味食品系清代兵部尚书总督太子少保丁宝桢家乡对皇宫的贡品。每年腊月间,将山区农家的肥猪屠宰、切块成片加以秘方香料腌制而成,将猪血与酸汤豆腐揉捏成丸; 然后皆以独特的方法熏制,食之肥瘦相宜不腻,味美异香爽口,是享誉全国的地方之一。

贵州织金风味土制烟熏血豆腐忠于传统,用料考究,加工精细,质量上乘。是山外赤子倍加珍视的家乡美味,亲友之间馈赠表意的上佳礼品。备受前来国家级风景名胜区一一织金洞旅游观光的中外来客普遍赞赏。

六. 江苏省 扬州 高邮 丝瓜络

丝瓜络是一种天然经济作物,其制品不光具有洁具、 美容之功效,而且具有天然的保健作用,长期使用能加强人体的血液循环,增强新陈代谢。该产品顺应了消费保健用品向天然保健用品过渡的时代潮流,价廉物美,适用性强,深受广大消费者的青睐。目前我们能生产近40多种丝瓜络制品,现有优等丝瓜络库存原料近30吨,可以根据您的要求加工成多种丝瓜络制品,同时我们还有近千亩的丝瓜络原料生产基地,能保证原料及时供应,我们生产的丝瓜络制品已经销往欧美、南亚及港、澳、台等国家和地区

( 高邮)

七. 江苏省 扬州市 邗江区 扬州八刻

扬州八刻

久负盛名的扬州木刻、竹刻、石刻、砖刻、瓷刻、牙刻和刻纸、刻漆,统称扬州八刻。

扬州八刻之中,尤以牙刻、竹刻闻名遐迩。牙刻、竹刻有深刻和浅刻之分。扬州艺人以微刻、浅刻见长。浅刻的特点是技艺精细,虽在牙、竹上作书绘画,仿如用纸、绢一般,横竖撇捺,

擦烘染,刀过如笔,纯熟流畅,一刻而就。微刻则字如蚊足,画似指甲,小中见大,神韵自然。

明清时代,扬州曾涌现了不少技艺高超的牙刻、竹刻艺人。清时潘西凤精于皮雕,声名极盛。郑板桥有诗赞许道:’年年为恨诗书累,处处缝人劝读书。试看潘郎精刻竹,胸五万倦待何如。’金石巨匠吴让之的竹、牙刻堪称一绝,作品精美绝伦,为稀世之珍。近代扬州牙、竹刻名家有黄汉

、吴南愚等十数人。吴南愚在一粒米大的象牙上刻百余字。1927年他刻的《红楼十二金钗》等两件浅刻作品,参加巴拿马赛会,并且获奖。

如今,扬州除牙刻、竹刻、木刻外,刻纸、刻漆技艺也得到很大发展,产品畅销国内外。

八. 江苏省 扬州市 宝应 宝应荷藕

宝应荷藕为地理标志保护产品。宝应荷藕为地理标志证明商标。宝应荷藕,又名宝应莲藕,江苏省宝应县,中国国家地理标志产品。产品色泽鲜艳,表皮光滑,体白个大,产量高,品质优秀。用它加工的多种藕菜也非常著名,明代为朝廷贡品,入选《中华名菜谱》,并被列入国宴“国菜”之列。

宝应县地处江苏省中部,扬州北端,属里下河腹地,千年古运河穿境而过 图2 宝应荷藕生产环境

.,气候土壤皆处于南北交替之间,物产十分富饶,人称“鱼米之乡”。.境内河湖密布,水资源总量共约为1.6亿立方米,水质达到和超过国家Ⅲ类标准。面积较大的湖荡有宝应湖、白马湖、范光湖、射阳湖等,俗称“五湖四荡”,约257.69平方公里。水面滩地面积约73.4万亩,为里下河地区最多的县份。.宝应荷园,一片荷藕,一片芦苇或一片蒲柴,荷荡与芦荡相伴。沼泽土、芦苇、蒲柴,它们一齐造出了一种土壤——蕻质土壤。蕻,千年草根和多年的泥沙交织在一起的土壤。“大水跟水漂,晒干当柴烧,走路像弹簧,跌跟头不伤腰。”这首民歌,就是蕻质土壤的真实写照。蕻质土壤肥沃,草根年复一年生长,泥土松软,荷藕与芦苇蒲柴间植,荷藕生长的空间大,又因为是沼泽土,荷藕长得又白、又大、又脆、又嫩、又甜。..20世纪50年代,八一电影制片厂在这里拍摄了电影《柳堡的故事》,风靡数十年,一曲“九九艳阳天”传唱了中国几代人。1984年上海电影制片厂又在獐狮荡拍摄了神话故事片《八仙的传说》,从此,这里便被人们称为何仙姑的家乡。1998年,宝应以其优美的自然环境,完整的产业链条和独特的荷藕文化被命名为首批“中国荷藕之乡”。2004年7月,“宝应荷藕”正式成为国家地理标志产品。

宝应荷藕以红莲为主,据历史记载,唐代鉴真大师东渡时,将扬州红莲携带到日本,亲手栽植在奈良唐招提寺,播下了中日友谊的种子。悠久的种植历史使宝应形成了以顶尖“红芽”为特征的三大独特品种,号称宝应“美人红”、“大紫红”、“小暗红”(小雁红)三大红莲为当家品种。“美人红”藕香色白,“大紫红”个大孔宽,“小暗红”粉足生淀。荷藕生长一般于每年4月下旬下藕秧,6月-7月为花莲期,始采莲,7月下旬至次年4月上旬为采藕期。不同季节采收的藕品质风味不一,花香藕清甜爽脆,嫩如鸭梨;中秋藕上市藕始有粉,宜制作各类藕菜。.

宝应荷藕(宝应莲藕)原产地域范围以《宝应县人民0关于请求将“宝应荷藕”列入原产地域产品保护的请示》(宝政发[2003] 34号)提出的地域范围为准,为江苏省宝应县所辖行政区域。

九. 贵州省 黔南州 荔波县 荔波精致的银饰

精致的银饰——荔波境内的布依、水、瑶、苗等民族都十分看重银饰,尤其是水族,有“水家结婚定要银”之说。其生产的水族龙头手镯1985年获省部优称号;布依族四季手镯,1987年荣获省优称号;瑶族银鸟1989年获省优和设计二等奖;水族压领1991年被获省优称号,荔波银器厂1991年被国家列为全国少数民族特需用品生产定点单位之一。1993年荔波银器厂全部产品参加杜鹃花节展销,荣获产品信得过证书。

十. 湖南省 长沙市 长沙县 驰名中外的湘绣

湘绣起源于民间刺绣,已有2000多年历史。现已发现最早的实物是1958年从长沙楚墓0土的一幅龙凤图。1972年,马王堆汉墓又出土了40件刺绣衣物和一幅铺绒绣锦。这些绣品图案多达10余种,绣线有18种色相,并运用了多种针法,达到针脚整齐、线条洒脱、绣工纯熟的境界。至清代,长沙刺绣遍及城乡。

湘绣艺术特色,主要表现为形象生动、逼真,质感强烈,它是以画稿为蓝本,“以针代笔”,“以线晕色”,在刻意追求画稿原貌的基础上,进行艺术再创造。故其独特技艺,尽在“施针用线”之中。湘绣针法多变,以掺针为主,并根据表现不同物象、不同部位自然纹理的不同要求,发展为70多种针法。线色万千,根据各种不同画稿的题材,运用各种不同的针法,选配各种不同色阶的绣线——丝线或绒线,凭借针法的特殊表现力和绣线的光泽作用,使绣制出来的物象,不但保存着画稿原有的笔墨神韵,而且通过刺绣工艺,增添了物象的真实性和立体感,起到了一般绘画所不及的艺术效果。以致湘绣独成一派,到清末“湘绣盛行,超越苏绣,已不沿顾绣之名。法在改蓝本、染色丝、非复故步矣。”从此,湘绣以其独特的魅力吸引着国内外人士,1910年在南洋劝业会上被誉为“浑笔墨于无痕,”“字格簪花,迹灭针线”。1933年在美国芝加哥举行的国际博览会上,湘绣出尽风头。长沙锦花丽绣庄送展的一幅美国总统罗斯福的半身湘绣像,引起轰动。时湖南省主席何键授意以他人名义赠给罗斯福,传为佳话。该绣像现藏于芝加哥亚历山大博物馆。

解放后,湘绣工作者一改过去传统产品多为单面绣的工艺,着力发展双面绣艺术,同时又创造出难度更大的“双面全异绣”,使湘绣艺术提高到一个崭新的水平。它在一块透明底料的正反两面,绣制出两个主题、构思、色彩、针法各异的物象。如双面全异绣“花木兰”绣屏,取材于《木兰词》中的名句。一面绣的是“万里赴戎机......寒光照铁衣”,一面绣的是“当窗理云鬓,对镜贴花黄”。这样不仅出色地反映了木兰女扮男装,披坚执锐的英雄形象,又反映了“脱去战时袍”身着女儿装的少女姣态,而且使对比的形象更加生动。一面戎装,一面红装,其构思之巧妙和绣艺之精湛,堪称巧夺天工,令人拍案叫绝。湘绣题材广泛,风格多样,绣品丰富多采。著名绣品有传统名牌“虎”、“狮”和“百鸟朝凤”等挂屏;有获“省优产品”的百鸟、百鱼、百花、百童、百蝶“五百”被面;还有众多的双面全异绣湘绣精品。(长沙)