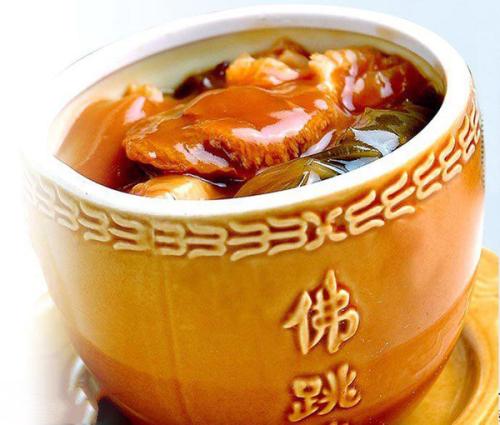

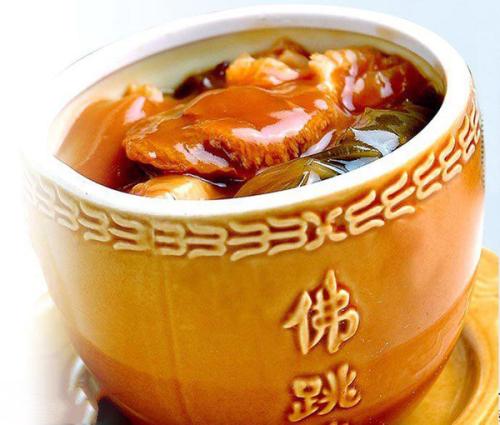

一. 福建省 福州 马尾区 佛跳墙

“佛跳墙”是一种高档次的菜式。原名"福寿全",是福州名菜馆聚春园于清代同治年间首创。主要由鲍鱼、海参、鱼翅、鱼肚、鱼唇、蹄筋、火腿、瑶柱、冬菇等28种原料配制而成,加上绍兴酒等,贮入酒坛中,拌泥密封,以文火煨制10多小时而成。味美至极,芳香四溢,是秋冬两季的佳肴。难怪清时一秀才吟诗赞道:"坛启荤香飘四邻,佛闻弃禅跳墙来","佛跳墙"一名由此而来。

据传,清末福州杨桥巷“官钱庄”老板娘是浙江人,她对烹饪技艺颇有研究。有一天,“官钱庄”老板宴请布政司周莲,老板娘亲自下厨,选用鸡、鸭、猪肚、猪脚、羊肉、墨鱼干等20多种原料,一并装入绍兴酒坛,盖严坛口,用文火煨制荤厚味香的菜肴。周莲尝后赞不绝口。事后,周莲携衙厨郑春发登门求教。在老板娘指导下,郑春发领悟了烹调的奥秘。郑春发在仿效其烹调方法的同时,在用料上加以调整,多用海产品,少用肉类,使烹制出的菜肴不油不腻,愈加荤香可口。

1865年,郑春发与人合伙开办“三友斋”菜馆(1905年改店名为“聚春园”,即现在的聚春园大酒店的前身),将此菜应市。一天,几位文人墨客燕集聚春园饮酒品菜,郑春发捧此菜上桌,当坛盖揭开时,满席荤香,令人陶醉。众人尝之津津有味,赞不绝口。有秀才问:“此菜何名?”郑答:“尚未定名。”秀才们趁兴吟诗作赋,有位秀才吟道:“坛启荤香飘四方,佛闻弃禅跳墙来,……”文人墨客拍手称奇。从此,这一诗意的缩写“佛跳墙”便成了此菜的正名。

一百多年来,“佛跳墙”经几代名厨的不断改造、创新,愈臻上品,脍炙人口,是闽菜的首席菜,深受海内外宾客的赞赏。

制法

●洗净鱼翅整齐排在竹箅上,与葱段、姜片、绍酒,上笼屉用旺火蒸2小时取出,滗去蒸汁。

●鱼唇切成块,与葱段、绍酒、姜片一并下沸水锅,煮10分钟去腥味捞出,拣去葱、姜。

●将金钱鲍上笼屉用旺火蒸烂,每个片成2片,剞上十字花刀,盛入小盆,加骨汤、绍酒,上笼屉用旺火蒸30分钟,滗去蒸汁。鸽蛋煮熟,去壳。

●鸡、鸭分别剁去头、颈、脚。猪蹄尖、羊肘洗净。以上四料各切12块,与净鸭肫一并用沸水氽一下。猪肚用沸水氽一下。猪肚用沸水氽两次后,切成12成,放入烧沸的骨汤锅中,加绍酒氽一下捞起,汤汁不用。

●水发刺参洗净,每只切为两片。水发猪蹄筋切段。火腿腱肉盛于碗,上笼屉用旺火蒸30分钟取出,滗去蒸汁,切片。冬笋下沸水锅氽熟,每条直切成块,用刀轻轻拍扁。鸽蛋、冬笋块下锅过油,随后,鱼肚下锅,炸至可折断时,倒进漏勺沥去油,放清水中浸透后取出切块。

●葱段、姜片下油锅炒出香味,放入鸡、鸭、羊肘、猪蹄尖、鸭肫、猪肚块炒几下,加入酱油、味精、冰糖、绍酒、骨汤、桂皮、,加盖煮20分钟后,拣去葱、姜、桂皮,起锅捞出各种料盛于盆,汤汁待用。

●取1个中型绍兴酒坛,倒入清水,置于木炭炉子上,用微火烧至坛内水热后,倒净坛中水,坛底垫上1个小竹箅,先将煮过的鸡、鸭、羊肘、猪蹄尖、鸭肫、猪肚块及花冬菇、过油冬笋块放入,再把鱼翅、火腿片、干贝、鲍鱼片用净纱布包成长方形(上菜时拆去纱布包),摆在鸡、鸭等料上,然后倒入煮过的鸡、鸭等料的汤汁及绍酒,用荷叶在坛口上封盖,倒扣压上1只小碗。装好后,将酒坛置于木炭炉上,用小火煨2小时后启盖,速将刺参、猪蹄、鱼唇、鱼肚放入坛内,即刻封好坛口,再煨1小时即成。

二. 江西省 九江 武宁县 马尾水黄精鸡

马尾水原始森林位于庐山北坡,海拨500~800米左右,面积约10000亩。区内大部分处于“V”字形峡谷底端,四周群峰环峙,山势雄伟,峡谷深邃,林泉幽远,树木苍郁茂密,盘根错节,森林覆盖率达98%,自然植被完好,植物种属多样,年降雨量达1800毫米,空气湿度大,年最高气温30℃。取该境野生之黄精,与农家放养土母鸡炆炖,熟后加盐上桌,热气袅袅飘香,黄汤淡淡裹鲜,清爽可口,味美怡人。黄精属百合科,多年生草本植物,野生于山坡林下,中医以根状茎入药,性平,味甘,功能补气、润肺,主治脾胃虚弱、肺虚咳嗽、消渴等症。马尾水黄精鸡即是餐桌佳肴,亦是进补上品。

信息来源:九江政府网

三. 贵州省 毕节 织金县 苗族马尾绣

苗族马尾绣

不同于石雕和砂锅的苗族马尾绣则是一种非常特殊的工艺类别,它往往综合运用结绣、平针、乱针等多种刺绣工艺,陪衬和凸显出其特色。马尾绣的艺术特色也是独到的,它是用手工将白色丝线缠绕在马尾丝上,成为类似低音琴弦那样的白色预制绣花线,然后按照传统剪纸纹样,将这种白色绣线盘绣于花纹的轮廓上,中间部位再用多根彩色丝线编制的扁线填绣。这样的绣品具有浅浮雕感,造型对客观物象进行一种带有强烈主观色彩的抽象概括、夸张变化、错位组合,创造出来的艺术形象与客观物象已有明显的差异。

四. 福建省 福州 马尾区 琅岐红蟳

琅岐红蟳为地理标志证明商标。琅岐红蟳是福建福州马尾区的。

据《福州名产志》记载,琅岐红蟳颇为名贵,曾被列为贡品。昔日,福州产妇坐月子首选琅岐红蟳补身子。

提起红蟳,当地人无不引以为傲。根据《福州名产志》记载:“福州市沿海岸边都产有青蟹,以平潭‘金蟳’和琅岐的‘红蟳’最为名贵,久负盛名,曾列为贡品。”养蟳户陈善苏告诉记者,琅岐人工养蟳要追溯到1958年。琅岐红蟳的优良品质与琅岐岛的地理特征和养殖手法有着密切的联系。琅岐位于闽江入海口,含盐度适中的半咸淡海水非常适合红蟳生长,岛上的金砂、凤窝、龙台、云龙等靠海区域是最适宜红蟳生长的地方。

每年入春,养殖户或从闽江口捞上天然红蟳苗,或从广东购买天然蟳苗放入养殖场,红蟳的生长水域都要维持在水温18-25度,盐度7-11度左右,且一定要用无污染的水源,“别看红蟳不会说话,可它们非常挑食,1000斤红蟳每天会吃掉100斤的新鲜鱼、虾,不新鲜的它们就不吃。用这样细致养出来的红蟳才会外壳坚硬,纤维细腻,肉质肥美。”陈善苏笑道。每年农历六、七月份,是菜蟳生产的季节,养殖户们在迎来丰收后,又投入下半年的忙碌中,等待12月份红膏蟳的盛产。

五. 贵州省 黔南州 三都水族自治县 三都水族马尾绣

三都水族马尾绣为地理标志保护产品。

三都水族马尾绣为国家级非物质文化遗产。贵州省三都是全国惟一的水族自治县,位于贵州省黔南布依族苗族自治州东南部。水族马尾绣是水族妇女世代传承的以马尾作为重要原材料的一种特殊刺绣技艺。这种水族独有的民间传统工艺,分布在三都境内三洞、中和、廷牌、塘州、水龙等乡镇的水族村寨。

水族马尾绣工艺独特,刺绣制品十分精美,有媒体甚至誉之为"刺绣艺术的活化石"。

在漫漫的历史长河中,心灵手巧的水族妇女创造了色彩斑斓的民族民间工艺,闻名遐迩的水族马尾绣独树一帜,被誉为中国刺绣的活化石,堪称世界一绝。

是研究水族民俗、民风、图腾崇拜及民族文化的珍贵艺术资料。最近马尾绣入选了首批国家级非物质文化遗产名录,为这一古老的原始艺术的保护带来了更好的机遇。

刺绣是流行于水族地区的民间艺术,有悠久的历史传统和广泛的群众基础,其艺术造型丰富多彩,充分体现了水族人民对生活的感受以及对美好事物的执著追求。水族刺绣技法的种类很多,有平绣、马尾绣、空心绣、挑绣、结线绣及螺形绣等。

关于水族马尾绣的历史,相关资料上不见记载,但这是一门传承了上千年的技艺,是水族先民智慧的结晶。传统大节水族端节(相当于汉族的春节)有赛马的习俗,看来养马赛马已经有了很长的历史。在这历史长河中,水族妇女发明了用马尾制作刺绣的艺术。在传统节日里,男子们赛马,女子们身着马尾绣盛装参与节日活动,成了美丽动人的习俗。

可能主要是水族有养马赛马的习俗,马尾绣应运而生。其实,这种以丝线裹马尾制作图案的刺绣方法,有两个较为明显的好处,一是马尾质地较硬,能使图案不易变形,二是马尾不易1变质,经久耐用。另外,马尾上可能含有油脂成分,利于保养外围丝线光泽。

水族马尾绣

马尾绣还有另一奇特之处,就是绣品上缀有铜饰。铜饰形状做成古代钱币的样子,但很小,薄薄的直径只有黄豆大小,以红线穿贴于马尾绣片里,如星星点点的小花,除了做装饰外,水族同胞还认为铜有驱邪避凶的功能。在封建社会,铜是铸币之物,一些朝代严禁民间铸铜,而水族的马尾绣里却有铜饰。这又是体现马尾有价值的一个地方。

随着时代变迁,马尾绣艺术也在变化。两条背带主色调发生了变化,解放前的背带色调主黄色。与封建社会以黄色为高贵相关联,解放后的背带色调主红,与今天人们以红色为吉利的观念相同。

在当地,人们把是否精通刺绣作为判断一个姑娘是否心灵手巧的标志。她们这里的姑娘出嫁,母亲必须备一条马尾绣小儿背带作为嫁妆送给女儿,预祝早日生儿育女。

贵州省三都县是全国惟一的水族自治县,位于贵州省黔南布依族苗族自治州东南部。自治县三洞乡板告村是马尾绣的发祥地,那里的马尾绣工艺品远近闻名,成品远销海内外。板告村的女孩子从小就跟长辈学习马尾绣制作技艺,一般十岁左右就可以单独完成小型工艺品的制作。现在,板告村的所有女性公民都精通马尾绣制作技艺,而且马尾绣已经成为该村的知名副业,成为该村经济增长的一个重要途径。这种水族独有的民间传统工艺,分布在三都境内三洞、中和、廷牌、塘州、水龙等乡镇的水族村寨。在当地,人们把是否精通刺绣作为判断一个姑娘是否心灵手巧的标志。她们这里的姑娘出嫁,母亲必须备一条马尾绣小儿背带作为嫁妆送给女儿,预祝早日生儿育女。

水族妇女在长期的生产生活过程中,对自然界中的各种事物有着敏锐的观察力和审美能力,她们将自然万物和民俗事象经过想象加工后,反映在马尾绣工艺上,绣品上的花鸟虫鱼造型别致,颇富民族韵味和艺术效果。

马尾绣的一个奇特之处,就是绣品上缀有铜饰。铜饰形状做成古代钱币的样子,但很小,薄薄的直径只有黄豆大小,以红线穿贴于马尾绣片里,如星星点点的小花,除了做装饰外,水族同胞还认为铜有驱邪避凶的功能。在封建社会,铜是铸币之物,一些朝代严禁民间铸铜,而水族的马尾绣里却有铜饰。这又是体现马尾有价值的一个地方。

三都水族马尾绣

贵州省三都水族自治县现辖行政区域。

《三都水族自治县人民政府关于划定三都水族马尾绣地理标志产品保护范围的函》,三府函〔2015〕3号

贵州省黔南州地方标准:DB522700/T075-2015《地理标志产品三都水族马尾绣》

六. 福建省 福州 马尾区 福州肉燕

福州肉燕燕皮是用精选猪后腿瘦肉,剔去肉筋和骨膜,切成细条,用木棰捣成肉泥,徐徐加入用细孔绢筛筛过的薯粉和适量清水,反复搅拌,不断压匀,初成硬坯,然后放在条板上,轧辗成薄片。敷上一薄层薯粉,折叠起来,略干为鲜燕皮。继续晾干为干燕皮,一般包装久贮一年不坏。包馅前,用刀切燕皮成约二寸左右方片,待用。馅选瘦猪肉和虾米、荸荠、紫菜等共剁成酱,后加少许酱油、葱白调味,取燕皮方片包成小扁,表如石榴状,蒸熟即成肉燕。

福州人常将“扁肉燕”与去壳鸭蛋相配作菜肴,因福州话“蛋”叫“卵”,“鸭卵”音谐“压乱”,取“压”了“乱”就会平安之意,故称“太平燕”,“燕”与“宴”同音,又称“太平宴”。

“太平燕”是福州婚聚喜庆宴席上的一道“大菜”,上席时鸣放鞭炮,客人要待新郎新娘或长辈即席致谢后,方可食用。扁肉燕深受台湾同胞和海外福州侨胞喜爱,到福州来,必带燕皮回去馈赠亲友。

七. 江西省 吉安 吉州区 马尾松

马尾松属马尾科植物,喜阳光,适应性强,丘陵、岗地、瘠薄土壤均能生长,是绿化宜林荒山的先锋树种。松树木质坚实、富有弹性、抗压强、不易裂、耐水湿,素有"水浸千年松"之说。其松材既是造纸工业和矿井、铁路、建筑、桥梁建设业的上乘原料,又困其含有丰富的松脂(成年松树单株含量50--70公斤),因此又是化工和国防工业的重要原料。

我区马尾松资源极为丰富,林分总面积有610万亩,占全区国土面积15.4%,活立木蓄积量2160万立方米,是本区主要的用材、薪炭和产脂树种。

八. 贵州省 黔南州 荔波县 荔波水族马尾绣

中国少数民族古代刺绣艺术的“活化石”。水族人民具有独特的刺绣艺术,其种类很多,主要有平绣、马尾绣、空心绣、挑绣、结线绣、泡绣等。但在这些绣品当中,由于水族马尾绣选材奇特,绣工复杂,制作精美,加上这种独特的刺绣品和刺绣技术在水族民间还广泛地一代又一代地传承下来,堪称中国一绝,世界瑰宝!因而被中外专家、学者誉为中国少数民族古代刺绣艺术的“活化石”。

九. 福建省 福州 马尾区 马尾春卷

福州民间小吃。俗称春饼,选用精粉煎成,皮薄似蝉翼,“饼可映字”,又轻又薄。馅选鲜嫩的豆芽,佐以韭菜、笋碎、肉丝、豆腐干片等,炒熟备卷。食时,选摊开薄饼,自取包馅,先卷一边,两头覆紧,再卷成条状,便可入口。如果,把春卷投入油锅一炸,捞起便成油炸春卷,俗称炸春。近年有“迷你春卷”上市,便是已制成春饼,购回油炸,尤为方便。

十. 福建省 福州 马尾区 福州捞化

老福州人对捞化的印象恐怕最为深刻,小时候,捞化是街边摊头的一碗捞化汤,烫上福州人最爱的细长米线,沾点福州人独爱的虾油,高汤中网罗猪血、花肠、黄喉、罗汉肉等猪杂内脏,让味道变得浓厚香醇。寒冬的早晨,一碗捞化热气扑腾而来,陪伴了食客整个冬日。

随着时间的推移,捞化的内容从最初的仅仅只有米粉演变得更加丰富,眼下福州人更喜欢用各种贝类、海鲜或猪腰鸭腱作为捞化的原料,鲜嫩甘美,再淋上古早味的虾油,就是一份地道的福州捞化。

三都水族马尾绣为地理标志保护产品。三都水族马尾绣为国家级非物质文化遗产。贵州省三都是全国惟一的水族自治县,位于贵州省黔南布依族苗族自治州东南部。水族马尾绣是水族妇女世代传承的以马尾作为重要原材料的一种特殊刺绣技艺。这种水族独有的民间传统工艺,分布在三都境内三洞、中和、廷牌、塘州、水龙等乡镇的水族村寨。

三都水族马尾绣为地理标志保护产品。三都水族马尾绣为国家级非物质文化遗产。贵州省三都是全国惟一的水族自治县,位于贵州省黔南布依族苗族自治州东南部。水族马尾绣是水族妇女世代传承的以马尾作为重要原材料的一种特殊刺绣技艺。这种水族独有的民间传统工艺,分布在三都境内三洞、中和、廷牌、塘州、水龙等乡镇的水族村寨。