一. 陕西省 汉中 城固 城固元胡

城固元胡为地理标志证明商标。城固元胡城固县农业技术推广中心

元胡是常用的大宗药材品种,其提取物中含有20多种生物碱,主要有活血、利气、止痛的作用,与三七有类似功效,具有替代三七的巨大潜力,市场前景良好。其在临床上应用范围广阔,常用于胸胁、脘腹疼痛、经闭痛经、产后淤阴、跌打疼痛等,在药品生产中具有重要地位。

陕西省城固县是全国最大的元胡种植基地,近两年受市场利好行情影响,种植元胡增收效益明显,面积逐年扩大,2015年全县种植面积达8.5万亩,拥有元胡专业合作社25家、省级一村一品示范镇2个、省级一村一品示范村4个、省级现代农业园区1个,是名副其实的“中国元胡之乡”。

城固县种植元胡已有40余年,县内水质无污染、土壤肥沃,是元胡的天然适生区。元胡生产具有生长周期短、管理简单、经济效益高等特点,生长期仅5个月,每年5月初收获,是种植水稻的最佳前茬作物。近10年来,随着元胡在医药领域的应用越来越广泛,需求量不断增加,种植效益看好。2015年经县农技站测算,每亩可收获鲜元胡480公斤左右,与同一生长期的小麦、油菜效益相比,高出5-10倍;每亩毛收入可达8000元左右,种植成本每亩平均4000-4200元,纯收益3000-4500元。2015年全县种植元胡比上年增加0.3万亩,总产3.91万吨,增长30.3%,与“十一五”相比增长44%,约占全国总产的65%。目前元胡集中种植在汉江以南董家营、上元观、天明、二里、五堵等8个主产镇,辐射带动全县18镇4.35万农户从事元胡种植,建成示范种植基地2万亩、示范村12个,专业经纪人近百名。县内白云公司是重要的元胡加工企业,“元胡止痛片”年消耗元胡30余吨。2010-2013年元胡干品价格高达45-55元/公斤,是当地农民致富奔小康的重要收入来源。

据当地有关部门介绍,城固县将以申请“城固元胡”国家地理标志保护为契机,进一步扩大中药基地规模、扶持重点龙头企业、加大科技支撑力度,加快发展农民专业合作组织,努力形成规模化种植、标准化建设、园区化带动、社会化服务的良好格局,做大做强做优中药材产业,使中药产业真正成为城固县域经济发展和农民增收的支柱产业之一。

二. 陕西省 汉中 汉台区 汉中热面皮

汉中面皮起源于秦汉时期,相传刘邦在汉中称王,命萧何修筑山河堰,粮食连年丰收。农民为改善生活,把面粉加水稀释,蒸成薄饼,切条凉拌而食,味道很美。一日,刘邦微服出访,进入百姓之家,好客的农民便以凉拌蒸饼丝条招待。刘邦边吃边称赞,问及名称,农民说不出来,刘邦听了制作方法哈哈一笑,信口说道:“此乃蒸饼也。”后来,人们改用重叠式竹笼,一次可蒸数张,而且又大又簿。切成细条,筋丝柔韧,软而不断,恰像皮条,改名“面皮”。

说起面皮,汉中还流传着一个“面皮知府”的故事。清代康熙年间,汉中人张某在河南汝阳当县官。有一年朝廷派钦差大臣到汝阳视察,张知县未备酒宴,只有家乡的面皮简单招待。钦差大人沿途吃喝,早觉胃口油腻,一尝面皮,喜之不尽。问起制作方法,张知县一一奉告。钦差回朝不久,张知县就提升为洛阳知府。人们一致猜定,很可能是一餐面皮讨得钦差心欢,美言上奏天子而升官爵。此事传回汉中,被老百姓戏称为“面皮知府”。但令人遗憾的是,北京人至今不会蒸面皮。可能是钦差大人把制作方法全忘了,即使想吃也做不出来。

特色

面皮被誉为汉中风味小吃的“四绝”之首,它是把大米(最初用面粉)放入水中浸泡四个时辰,然后推(或打)成米浆,上笼蒸成薄薄的饼子,置于通风处降温,抹上菜籽油切成细条,调入精盐、米醋、酱油、胡椒粉、姜汁、蒜泥及红油辣椒等佐料,拌匀即可食用。也可配点萝卜丝、豆芽菜,看起来白里透红,或配以菠菜白绿相间。吃起来微辣微咸,酸香可口。自古而今,汉中人就有用面皮招待亲友的习惯。汉中盆地气候湿润,水源丰富,土地肥沃,物产丰腴,盛产稻米,素有“鱼米之乡”称誉。汉中米面皮子就是以当地盛产的优质大米为原料,头天将大米淘净,浸泡磨成浆,浆不可过稠过稀,以薄糊状为宜,然后以特制的白铁皮平底圆锅盛浆,置滚水中,稍烫便熟。提出平底锅,凉水中略浸,以筷头顺锅沿一旋,反扣,一张雪白柔软的面皮子便成了。将面皮抹点熟油,叠折后用刀切成指头宽的面条。这面皮柔韧平常,入口绵软,光滑细腻,口感极佳。当然,面皮离不陪衬,一般加点黄瓜丝或滚水氽过的豆芽,豇豆,多为爽脆之物,彼此相得益彰。此外,绝少不了调料:酱油、醋、蒜泥、味精、辣椒、芥末、芝麻酱、香港、一一俱全。尤其辣椒。是最上味的调料,倘缺少了红油辣椒,便少了魂。 吃面皮不分节令,一年四季,春夏秋冬,均有做有卖,随时可得。米面皮子是汉中人待客的上等饭食。大小宾馆,上席便金樽美酒,山珍海味,决不可少一大盘面皮,而且这面皮准定最受欢迎,最先吃净的。即使那病得茶饭不思的人,也想吃碗米面皮子,开开口胃。后来,人们改用重叠式竹笼,一次可蒸数张,而且又大又簿。切成细条,筋丝柔韧,软而不断,象面条状,改名“面皮”。(这里的面皮的面指:用大米做的非面粉做的。) 然而,汉中人制作面皮的工艺越来越精。如今早由原来的面粉稀释改为大米磨浆。配料、调味更为讲究。冬天吃面皮你能保暖,夏天吃你能消署,春天吃你能解乏,秋天吃你能去湿,真可谓是四季皆宜的、不可多得的天然绿色无公害食品。 《本草纲目》上说:米能养脾,麦能补心。脾好了,人性柔,心好了,人实诚。

汉中面皮又叫凉皮,根据原料选用的不同,叫法也不同,用(大)米制作的叫米皮,又叫凉皮,用面(粉)制作的叫面筋面皮,按口味分为汉中面皮和秦镇面皮,由于汉中面皮比秦镇面皮鲜嫩、滑爽,口感好。存放时间适当长些的面粉比新磨的面粉的品质好,民间有“麦吃陈,米吃新”的说法。故大米要用新米。

制作方法

1、米粉加水和成米浆,然后加入软硬适中的米饭;

2、用勺子把米饭捣碎,泡在米浆里过一夜;

3、把上述混合物倒入容器中,用高速打几分钟,然后用滤网过滤;

4、用汤匙把滤网中剩余的米饭渣压滤至米浆中;

5、如蒸凉皮儿的方法蒸好即可。

但要注意以下几点:

1、汉中米皮儿要蒸得稍微厚一些,切得比较宽,这才会正宗的;

2、粘米粉就是通常所说的在来米粉,中国店中和糯米粉放在一起。不要用美国店的rice flour(米粉),味道不对,而且有小粒粒;

3、凉皮儿一定要完全冰凉才能揭下来,否则会粘;

4、加米饭的目的是为了让凉皮儿软,用全米粉蒸出的凉皮太硬。这个水量只是一个参考,可以根据自己的喜好加减,喜欢偏硬的就少加一些水,喜欢偏软的就多加一点儿水。但加减的水量不能过多,请记住。

三. 陕西省 汉中 留坝县 留坝白果

留坝白果为农产品地理标志产品。留坝白果

果品

地域范围

留坝白果保护区域为陕西省汉中市留坝县所辖江口、玉皇庙、留侯、城关、武关驿、火烧店、马道、青桥驿8个镇75个行政村,东到江口镇范条峪村,南到青桥驿镇蔡家坡村,西到留侯镇火烧关村,北到江口镇磨坪村。地理坐标为东经106°38′05″-107°18′14″,北纬33°17′42″-33°53′29″。区域保护面积65600公顷,年总生产规模1480公顷,年产白果680吨。

产品品质特性特征

1、外在感官特征:留坝白果外壳灰白,椭圆饱满,棱线分明,表皮光滑,果仁黄亮温润,口感软糯,细腻绵香。 2、独特内在品质指标:每100g留坝白果果仁中蛋白质含量≥4.5g,脂肪≥1.8g,维生素E≥350μg,钾≥600mg,16种氨基酸总量≥1.8g。3、安全要求:留坝白果符合GB/T20397-2006的要求,品种选用及栽植管理符合国家《食品安全国家标准》规定,人工栽植白果种苗全部符合国家Ⅰ级苗木标准,管理严格遵守《农产品质量安全法》规定。

四. 陕西省 汉中 南郑区 南郑茶叶

南郑茶叶生产历史悠久,早在唐代已有梁洲出名茶的记载。改革开放以来,茶叶生产迅速发展,截止1999年底,全县茶 园面积已达到2.96万亩,产量115万公斤,产值1800多万元。先后研制开发出“汉水银梭、“汉水银针”、“黄云翠竹”、南湖炒清”、“蒸青绿茶”、“汉中珠茶”等系列产品。名茶“汉水银梭”先后被评为省优部优产品、中国文化名茶,荣获中国首届食品博览会和’97中国国际茶叶展览会等8项大奖。产品远销日本、美国、加拿大及香港、台湾等国家和地区。 “南湖炒青”荣获1997年第四届中国杨凌农博会“后稷”金像奖。

五. 陕西省 汉中 佛坪县 汉中黑木耳

【黑木耳】汉中有丰富的适合木耳生长的栎、桦类树种资源,气候湿润温暖,雨量充沛,日照时间长,条件得天独厚。汉中木耳以体干、肉厚、朵大、胶质多、色褐黑、木质纤维细等特点著称。食药兼用,具有益气强身、活血止血、镇静止痛、延年益寿之效,并对肠风、血痢、痔疮、产后虚弱等症有特效,更具有消化纤维、除尘灰之特点,是从事矿产、纺织等行业工人的保健食用佳品。

六. 陕西省 汉中 洋县 洋县“古秦洋”酒

洋县“古秦洋”酒:“秦洋”牌古秦洋系列酒,为汉水流域浓香型第一酒。中国作协副主席、第四届茅盾文学奖得主陈忠实先生视察秦洋长生酒业后挥毫题词“国宝朱鹮,美酒秦洋”。古秦洋酒系列产品被评为“陕西省名牌产品”,“秦洋牌”商标被认定为“陕西省著名商标”。产品荣获国、部、省级大奖60余次,是陕西省强势的地产酒之一。

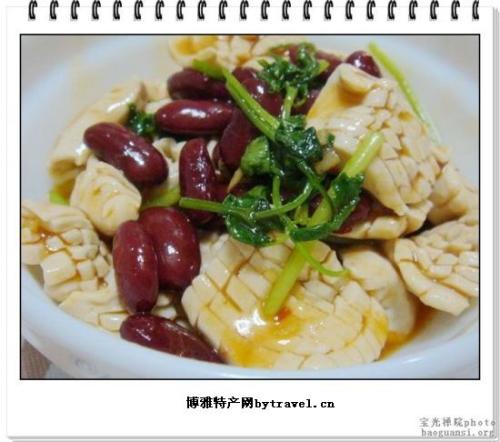

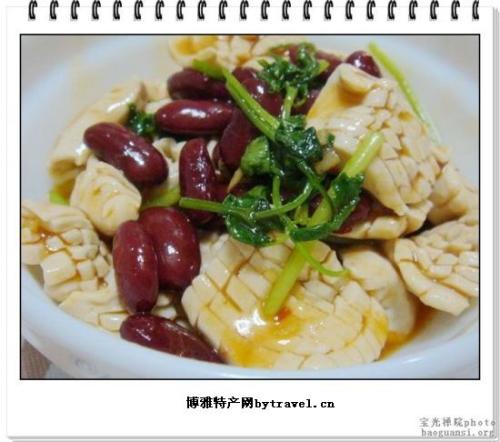

七. 陕西省 汉中 洋县 洋县神仙豆腐

说到洋县华阳的美食,这里的土生土长的人们会给你带来另外一种惊喜,一个属于大自然的馈赠。古时,当地人用一种名叫“神仙树”的植物茎叶加工制作的特色食物----“神仙豆腐”。这种“神仙树”学名“双翅六道木”属于忍冬科六道木属的灌木类植物。将其茎叶手搓或捣成糊状,加适量水,搅匀之后用荷叶盖住,放置阴凉处10-20分钟即成。“神仙豆腐”使用天然植物作为原材料,做法质朴简单,无任何添加,质感滑溜,入口清凉,味道微苦,通常切成细丝状,佐以食醋、辣椒油等香辛料拌匀。味道麻辣酸香,轻快爽口,可谓“只品神仙,不见豆腐!”。“神仙豆腐”原本属于南方广西、湖南一带的常备食物,因华阳所处独特的地理位置环境和历史变迁,“神仙豆腐”就在此安家落户。

八. 陕西省 汉中 汉台区 汉中大米

汉中大米为地理标志证明商标。汉中大米为农产品地理标志产品。汉中大米米粒细长均匀、色泽清白、晶莹剔透、光滑油润、气味香纯。

汉中被誉为中国水稻最适宜生长地,汉中大米是同纬度地区生长的中晚熟籼稻品种,生长期较长,因此所产出大米品质也较好,米质达到2级以上,最高等级为1级。

汉中大米保护面积约有10万公顷,常种植水稻面积达118万亩,年产量50万吨,深受消费者喜爱,产品畅销川、渝、鄂等地。

地域范围

汉中位于陕西省西南部,北依秦岭,南屏巴山,中部是汉中盆地。水稻是汉中最主要的粮食作物,种植区主要集中在海拔450-750米的平坝、丘陵和浅山区。汉中大米农产品地理标志地域保护范围为汉中市行政所辖汉台区、南郑县、城固县、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县10县1区175个镇。地理坐标为东经105°30′-108°16′,北纬32°08′- 33°53′,东到镇巴县巴庙镇,南到镇巴县盐场镇,西到宁强县青木川镇,北到留坝县江口镇。总生产面积10万公顷(150万亩),年产稻谷65.02万吨。

产品品质特性特征

1、外在感观特征:汉中大米为籼米,加工品质好,其0糙率为75-79%,整精米率52-56%,垩白粒率≤20%。汉中大米米粒细长均匀,色泽清白,晶莹剔透,光滑油润,气味纯正;煮粥浆汁如乳,味甘醇香;蒸饭油亮溢香,柔韧不粘;冷饭成粒性好,不回生。2、内在品质指标:汉中大米营养丰富均衡,其中蛋白质含量不低于6.0g/100g,脂肪含量0.3-1.5g/100g,氨基酸总量不低于5.8g/100g,直链淀粉14.0-20.0g/100g,硒含量不低于2.0μg/100g。3、安全要求:汉中大米标志使用人其生产基地和大米产品需达到无公害产地和产品要求,批次抽检符合农办质〔2015〕4号文大米产品质量安全要求。

九. 陕西省 汉中 南郑区 南郑腊肉

南郑腊肉

腊肉,又叫熏肉,是陕南秦巴山区一带的地方,是陕南人请客送礼的传统佳品,相传,已有几千年的历史。据记载,早在两千多年前,张鲁称汉王,兵败南下走陕南,途经南郑红庙塘时,南郑人用上等腊肉招待过他;又传,清光绪二十六年,慈禧太后携光绪皇帝避难西安,陕南地方官吏曾进贡腊肉御用,慈禧食后,赞不绝口。

陕南秦巴山区人,加工制作腊肉的传统习惯不仅久远,而且普遍。每逢冬腊月,即“小雪”至“立春”前,家家户户杀猪宰羊,除留够过年用的鲜肉外,其余乘鲜用食盐,配以一定比例的花椒、大茴、八角、桂皮、丁香等香料,腌入缸中。7~15天后,用棕叶绳索串挂起来,滴干水,进行加工制作。选用柏树枝、甘蔗皮、椿树皮或柴草火慢慢熏烤,然后挂起来用烟火慢慢熏干而成。或挂于烧柴火的灶头顶上,或吊于烧柴火的烤火炉上空,利用烟火慢慢薰干。秦巴山区林茂草丰,几乎家家都烧柴草做饭或取暖,是薰制腊肉的有利条件。即使城里人,虽不杀猪宰羊,但每到冬腊月,也要在那市场上挑那上好的白条肉,或肥或瘦,买上一些,回家如法腌制,薰上几块腊肉,品品腊味。如自家不烧柴火,便托乡下亲友熏上几块。

熏好的腊肉,表里一致,煮熟切成片,透明发亮,色泽鲜艳,黄里透红,吃起来味道醇香,肥不腻口,瘦不塞牙,不仅风味独特,营养丰富,而且具有开胃、去寒、消食等功能。陕南腊肉保持了色、香、味、形俱佳的特点,素有“一家煮肉百家香”的赞语。

腊肉从鲜肉加工、制作到存放,肉质不变,长期保持香味,还有久放不坏的特点。此肉因系柏枝熏制,故夏季蚊蝇不爬,经三伏而不变质,成为别具一格的地方风味食品,传说西安有名的“樊记腊肉”,就是陕南人传给的技艺。

陕南宰杀的年猪年羊,均供自食,每年旺为淡贮,终年享用。佐餐、下酒、宴客、馈友、逢年过节,都离不开腊肉。因此,一般农家,均以此为家常必备之乡食,遂成乡土美味。特别是深山人家,以家藏腊肉的多寡,来衡量贫富的标志。《汉阴县志》记有:“虽篷室柴门,食必兼肉。”这里说的肉,即指腊肉。

十. 陕西省 汉中 留坝县 汉中梆梆面

汉中梆梆面,陕西省汉中市风味食品。用上等白面粉精制而成。梆梆面源于何年何月,哪个朝代,说法不一,但名称的由来民间有两种传说:一说当年刘邦封王汉中,到汉中时已近黄昏,仓促间厨师缺少厨具,使用士兵矛杆擀面,“砰砰梆梆”一阵热闹,做成面条,丞相萧何趣命为“梆梆面”。一说旧时更夫打更,饥寒一夜,“梆梆”声打到五更天时,可得到一碗面条充饥,厨师可怜更夫辛苦,在面条里加以辣、葱、姜等,为其暖胃驱寒,因故得名。

制作基本制作工艺是,将面粉用水和成硬面团,饧5分钟后盘揉,用擀杖擀成极薄面片,切成韭菜叶宽的面条。炒锅置火上倒入菜籽油,烧七成热时离火,凉至五成热时,放入辣椒面,制成辣油。生姜捣成汁,大葱切成葱花,酱油、醋分别熬开。在碗内加适量酱油、醋、精盐、辣椒油、姜汁、花椒粉、葱花等,加入少量面汤。

其特点是,酸辣鲜香,利湿暖胃,是一种高碳水化合物、又含有一定脂肪、维生素B和钙、磷、铁的而今面食小吃。正宗的梆梆面,条宽,极薄,既筋且光,以胡椒、姜、葱、醋为主做成汤料,浓而不腻,加上鸡丝或切碎的蛋饼、香菜等点缀,吃起来很光滑、柔软,有筋性,风味特别,直诱人垂涎。

梆梆面源于何年何月,哪个朝代,说法不一,但名称的由来民间有两种传说:一说当年刘邦封王汉中,到汉中时已近黄昏,仓促间厨师缺少厨具,使用士兵矛杆擀面,“砰砰梆梆”一阵热闹,做成面条,丞相萧何趣命为“梆梆面”。一说旧时更夫打更,饥寒一夜,“梆梆”声打到五更天时,可得到一碗面条充饥,厨师可怜更夫辛苦,在面条里加以辣、葱、姜等,为其暖胃驱寒,因故得名。

正宗的梆梆面,条宽,极薄,既筋且光,以胡椒、姜、葱、醋为主做成汤料,浓而不腻,加上鸡丝或切碎的蛋饼、香菜等点缀,吃起来很光滑、柔软,有筋性,风味特别,直诱人垂涎。

七十年代,我在一个小镇上中学,那时小镇没有电灯,入夜,一片宁静。天上黯淡的星星衬托得冬夜更加漆黑。寝室的窗户纸被凛洌的寒风吹得瑟瑟发抖。这时,总传来一阵长长的“梆梆面”的吆喝声,声音徐缓、轻柔,由远而近,一直响到校门口。同学们纷纷走出校门,便见街头闪出一位汉子,随着有节奏的“咯吱咯吱”声,只见一星闪闪的油灯摇着一丝光亮,照着一副担子,一头挑着锅灶,一头挑着一罐熬得浓浓的骨头汤,罐上架着碗筷、面条、调料。汉子一边应酬,一边忙活,把又白又薄、又细又长的面条下进滚开的锅里,搅两下,捞一碗,放入调料,等在一旁的同学们早已饥不可耐,攥着钱的手伸得老长,接过一碗梆梆面直往嘴里送,顿觉滑润爽口,满嘴溢香,下肚后寒气全消,周身暖和,额角细汗沁沁,嗨!浑身那个舒服劲,一言难尽。由于量足味鲜,那声“梆梆面”的吆喝声和那种滋味,至今还温暖着我这颗离胃最近的心。

先前,汉中城里东大街有家国营食堂主营梆梆面,天天吃客如云,我每次进城都要到此去充饥。如今有中山街、金陵十字、兴汉西路等梆梆面馆,每天都是熙熙攘攘。两年前我常去市交警支队办事,支队位于陈家营,对面有一家梆梆面店,店里一老一少两位女性很像是婆媳俩,店面不大,只一间门面,门前支着锅灶,里间放着一台压面机,现压现煮。年轻的少妇三下五除二一碗面就递到了食客手里,但见那汤漂着一层黄亮的油星,青绿绿的葱花点缀其上,汤又滚热,面又滑爽,猛吸一口,一股暖流便传遍全身。汉中梆梆面,真是吃起来让人忘了生日的美食。