蒙古族的银饰品与其他民族一样,种类繁多,款式丰富,有着各自的图案形态和种类,在蒙古族佩饰中,有着非常重要的装饰作用,它天成一韵,构成了蒙古族银饰品朴素美观、繁复实用的民族民情,从纯真的纹样中,可以诠释和解读蒙古族佩饰的特点以及游牧民族文化的意韵和部落习俗,从中体察蒙古民族深远的文化内涵和生活情感。

蒙古民族酷爱装饰,银饰品也就成了他们美化生活的一部分。不论是高原,还是牧场,蒙古族群众佩戴银饰品都非常普遍,由于同一族属但部落不同,银饰品的种类、造型、图案和佩戴方式也各具特色,呈现出不同的寓意和讲究,文化内涵十分丰富,使其成为蒙古族佩饰中的亮点。一件小小的头簪、发钗、挂件常常就是一件信物,承载着人生美好的回忆和永久的纪念。

蒙古族自古以来就有对金银饰品的使用历史,在考古挖掘的匈奴墓中,就曾经出土过战国时期的银饰品。唐代是银饰品制作的繁盛期,品类多,分布也广。公元13世纪,成吉思汗结束了蒙古各部长达数年的纷争状况,加之与欧亚各国的贸易往来,蒙古地区日益成为金银的集散地,这为蒙古族银饰品的发展提供了有利的条件。到了元代后期,银饰品的制作逐渐商品化,从前只有富裕人家使用的银饰品,在民间也开始流行佩戴起来。与前期相比,这个时期的银饰品无论从内容图案,还是技术风格,都发生了较大的变化。同时银饰品的主题也逐渐增多,有花鸟鱼虫以及各种纹饰图案,还有诗情画意的词句,铸、刻、雕、焊技术等工艺也得到了较大的提高。而且设计新颖,造型美观,每件银饰品上都有吉祥寓意,堪称“图必有意,意必吉祥”。进入明代,银饰品的工艺有了很大的改进,除了官办的铸造局外,民间的银楼、银作坊也能制作和设计很多的银饰品。特别到了清代康熙、乾隆年间,由于经济的不断发展,银饰品的使用已不再是有钱人的专利了,不论贫富贵贱,女人戴银头饰、银首饰,男人腰垂银挂件已成时尚。蒙古族的银饰品,至今仍然保留了很多古老的图案和纹样。

傈僳族男子服饰,上身穿一件用10多个麻布丝纽子对排相扣的麻布对襟短农;个别地区男子着长衫,下穿一条大裆麻布裤子,有的头戴瓜皮小帽或以青布包头,或不戴帽而喜蓄一咎发辫缠于脑后。头人及个别富庶人家的男子,则爱在左耳上戴一串大红珊,以表示自家富有,在人们心目中和社会上享有的荣誉、尊严和地位。大多数男子脚穿自家编织的草鞋或用麻线编织的麻草鞋。特别不可缺少的是,成年男子都要左腰配腰地右腰挂一个用熊等兽皮制成的箭包,用来盛箭,身背导弓,犹如一名武士,给人有一种粗护、洒脱、刚毅、威武的感觉。

傈僳族妇女的服饰又与男子截然不同,它给人的感觉又是美观、大方。妇女习惯在前额打一种人字形状的叠式包头,头缠丈二长的黑布绕子。而年轻妇女的头饰打扮要分三层底为黄色或蓝色,二层用花毛巾,三层为青包布。傈僳族妇女不论老少,都喜爱戴银耳环,手戴镯子,年轻妇女则显示自己年青漂亮,再配戴一些贝壳、银币等装饰品,有的还成串挂于胸前,妇女下身着用火草或白布、青布加工制作的百格裙,裙长及地,走起路来人如在云中,蹲下裙散开,又如人在花中。妇女多数腰系自制的白麻布腰带,带上绣有花、叶图案。脚穿布鞋或胶鞋。这种装束使傈僳妇女行走时长裙摇曳摆动,显得购娜多姿,有一种独特的风韵,使人见之不忘。

1949年后,随着生产的发展,生活的改变,傈僳族人民的服饰发生了明显的变化,古朴风雅的服饰添进了现代风采,让傈僳族服饰变得更加绚丽多彩,就象那开放的马樱花,散发出独特的芬芳。

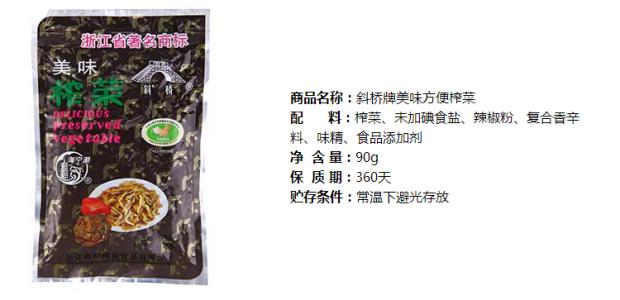

产品产地:浙江省嘉兴市斜桥

产品特性:质地脆嫩,色泽鲜艳, 咸辣适度,味鲜爽口。

产品成分:水,蛋白质,脂肪,碳水化合物,粗纤维, 灰分,钙,磷,铁。

产品功效:清心开胃,健肤美容的功效。

产品简介:菜头经盐腌后压榨,除去一部分水分。榨菜即因此得名。然后加盐和十多种香料及调料(干辣椒粉、花椒、茴香、砂仁、胡椒、山柰、甘草、肉桂、白酒等),装坛,封口,在阴凉处存放。在隔绝空气的条件下,坛里的榨菜先经酒精发酵,后经乳酸发酵,产生特殊酸味与香味,就成为榨菜了。中国榨菜、欧洲酸菜和日本酱菜,被誉为国际三大名腌菜,以海宁“斜桥”牌为代表的浙式榨菜与川式榨菜齐名列为中国名榨菜之最,斜桥榨菜以其色香味俱佳、入口脆嫩而深受国内外客户的青睐。

产品历史:榨菜起源于涪陵城西邱寿安家。邱寿安,清光绪年间涪州城西洗墨溪下邱家院人,早年在湖北宜昌开设“荣生昌”酱园,兼营多种腌菜业务,家中雇有资中人邓炳成负责干腌菜的采办整理和运输。光绪二十四年(1898年),下邱家院一带的青菜头丰收。邓看到菜多难于加工,与邱家妇女们商量,试着仿照大头菜的全形腌制法,将青菜头全部制成腌菜。制好后,邓顺便捎带两坛到宜昌供邱尝新。邱又用它待客,亲友及同行一致觉得鲜香可口,为其他酱腌菜所不及。邱顿生谋利之念,决定将它投入市场,次年(1899年)正月,邱赶回老家,以邓炳成为技师安排大量制造青菜头腌菜。初腌后,用压豆腐的木箱榨除盐水。邱把这种用木箱除盐水后制成的新的腌菜制品取名为“榨菜”。当年生产80坛(每坛折合25公斤),全部运销宜昌,获利十分可观。邱于是严令家人及长工保密加工方法,连年扩大生产和销路。光绪三十四年(1908),邱寿安之弟邱翰章因经商顺便捎运80坛试销上海。当时无人问津,邱在报上登广告,又以切细的小包榨菜在公共场所分送行人,并附上食用说明书,产品渐为消费者接受。

产品产地:浙江省嘉兴市

产品特性:品质好,具有个大、味佳、色味俱佳,

产品成分:硫胺素、钙,蛋白质,核黄素、脂肪、碳水化合物(克) 、 维生素。

产品功效:开胃健脾,止渴生津,滋神益血、降压、开胃、预防和治疗神经衰弱、胃痛腹胀、心血管疾病等方面有较高的疗效。

产品简介:“于城牌”八字葡萄——是以“葡萄专业村”八字村为基地,以海盐县农业龙头企业“八字村葡萄专业协会”及“八字村葡萄(股份合作)实验基地”为龙头。生产的品种有巨峰、藤稔、红富士、欧亚系列等优秀名品10多个。“于城牌”八字葡萄十分注重生产环节,肥料施用以有机肥为主,辅以复合肥配方施肥,开展简易遮阳遮雨棚栽及大棚栽培技术措施,果实100%套袋,产出的葡萄肥药污染少,品质好,具有个大、味佳、色好的特点,深受周边地区和本地消费者的青睐,知名度高。产品主要销往上海、江苏、福建等地。高档次、高科技、高品质已成为八字葡萄的特征。

产品历史:葡萄的栽培历史几乎与人类历史一样久。而有些史学家认为 ,公元前5000多年前在里海地区的洞穴中生活的原始人,在学种植葡萄之前,就已喜欢喝野生葡萄的发酵汁了。葡萄含糖量丰富,外表皮有蜡,可收集空气中的发酵菌,具备了天然发酵的基本条件。公元前4000多年前,埃及和近东其它地区的古代民族已掌握了酿酒技术,并开始种植制酒的葡萄。

泸沽湖云南一侧纳西族的服饰,与丽江纳西族有明显的差别。男女儿童13岁前均穿长衫,13岁行过成年礼(即女子穿裙子、男子穿裤子)后,他们才换上成人服装。成年妇女喜穿红、蓝、紫色的上衣,用彩色布条镶边,钉双排纽扣,穿浅蓝和白色衬里的双百褶裙,裙长及足背。她们还喜束红、黄色腰带,穿青布绣花鞋。青年男子头梳小辫,或盘在头顶或垂于脑后,壮年则戴自制青布小帽或皮帽。他们喜欢藏族服饰,如戴藏式呢帽,穿藏靴,佩铜、银质的大耳环,显得英姿骁勇。

新中国成立后,丽江纳西族的服饰有了较大变化,其趋势是向节省布料、便于劳动和工作的方向发展,且与汉族基本相同,只是姑娘们一般都还有一套民族服装。泸沽湖畔纳西族的服饰则变化不大。