一. 安徽省 芜湖 芜湖县 芜湖铁画

铁画诞生于芜湖,始创于清康熙年间。而溯其源,乃是长江之滨,以拥有250万年古人类活动,数千年古代铜铁冶炼历史而著称的人类“火文化”重要发祥地芜湖之杰出代表。由明末清初祖籍徽州的铁匠汤天池,与徽州画派著名画家肖云从热情碰撞所创立,迄今已经300多年历史。

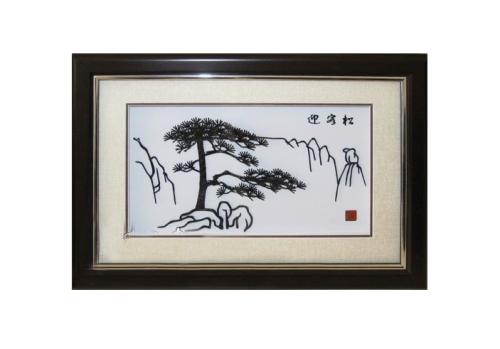

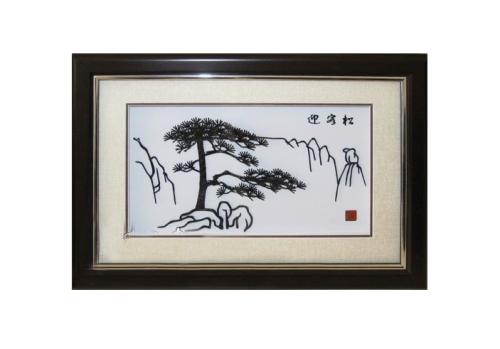

铁画是“以锤代笔、以铁作墨”,借鉴国画章法布局和雕塑、剪纸等工艺的特点,经冶、锻、钻、挫等技巧锻铁成画。铁画的特点是黑白分明、虚实相生,既有国画的神韵又有雕塑的立体美,堪称“铁为肌骨画为魂”,形成独特的艺术风格和浓郁的民族特色,被世人誉为“中华一绝”。

铁画,也称铁花,安徽芜湖,为中国独具风格的工艺品之一。铁画是以低炭钢为原料,将铁片和铁线锻打焊接成的各种装饰画。它将民间剪纸、雕刻、镶嵌等各种艺术的技法溶为一体,采用中国画章法,黑白对比,虚实结合,另有一番情趣。

铁画的制作起源于宋代,盛行于北宋。清代康熙年间,安徽芜湖铁画才自成一体,并逐渐享誉四海。

铁画是以铁为墨,以砧为砚,以锤代笔锻制而成。铁画的品种分为三类:一类为尺幅小景,多以松、梅、兰、竹、菊、鹰等为题材,这类铁画衬板镶框,挂于粉墙之上,更显端庄醒目。第二类为灯彩,一般由4至6幅铁画组成,内糊以纸或素绢,中燃银烛,光彩夺目,动人神魄。第三类为屏风,多为山水风景,古朴典雅,蔚为壮观。

芜湖濒临长江,交通便利,曾为中国四大米市之一,自古以来铁冶业就十分发达。发达的冶铁业和高超的锻技,为芜湖铁画的创造提供了先天的基础和条件。

芜湖铁画以锤为笔,以铁为墨,以砧为纸,锻铁为画,鬼斧神工,气韵天成。芜湖铁画以历史悠久、风格独特、工艺精湛、技艺高超著称于世。铁画始于明末清初的康熙年间,由芜湖铁工汤天池与芜湖画家萧尺木相互砥砺而成,至今已有340多年历史。芜湖铁画源于国画,具有新安画派落笔瘦劲简洁、风格冷峭奇倔的基本艺术特征,是纯手工锻技艺术。它以铁为原料,经红炉冶炼后,再经锻、钻、抬压焊、锉、凿等技巧制成。既具有国画的神韵又具雕塑的立体美,还表现了钢铁的柔韧性和延展性,是一种独具风格的艺术。

芜湖铁画曾参加法国巴黎世界博览会、匈牙利布达佩斯造型艺术展,并赴日本、科威特、意大利、尼日利亚、沙特、香港等20多个国家和地区展出。1959年~1960年老艺人储炎庆和几位弟子制作的大型铁画《迎客松》、《梅山水库》和铁书法《沁园春·雪》等作品布置在人民大会堂。芜湖铁画历经了340多年的承传和发展,在传统形式的尺幅小景、画灯、屏风基础上,又创有立体铁画、盆景铁画、瓷板铁画和镀金铁画,形成了座屏、壁画、书法、装饰陈设和文化礼品等五大系列二百多个品种,以其与众不同的艺术风格和魅力,在艺坛独树一帜。

国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,芜湖铁画锻制技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月5日,经国家文化部确定,安徽省芜湖市的杨光辉为该文化遗产项目代表性传承人,并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目226名代表性传承人名单。

二. 安徽省 芜湖 镜湖区 耿福兴虾籽面

耿福兴虾籽面(地方小吃)

有着近90年历史的,“耿福兴虾籽面”是芜湖著名小吃佳品。凡到芜湖的人,都要慕名而至,以亲口品尝为快。有20多个国家的驻华使节及上千名国际友人、港澳同胞曾先后品尝,都赞不绝口。彭德华元帅的夫人及陈云同志的胞妹尝过虾籽面后,称赞说:“口味鲜美正宗,营养价值丰富。”

虾籽面的面条,原是手工制作的小刀面。随着销售量增加,手工操作已经远远满足不了需要。后来用精白富强面粉作原料,机械压制。为九口刀机制细面。

下面前,在碗内放入虾籽、猪油、葱花、酱油等佐料待用。锅内放入清水,用旺火煮沸,将面条抖散,下入碗内,煮沸后略加冷水煮养片刻,捞起装碗后,兑入膏汤冲面拌和均匀后再食用。虾籽面采取宽汤窄面之法,每碗100克面条,10克虾籽。

煮沸的虾籽面,色白、汤清、味浓、喷香,食之颇有韧性,是早餐及午餐前后小吃的理想佳品。

三. 安徽省 芜湖 南陵县 南陵紫云英弋江籽

南陵紫云英弋江籽为农产品地理标志产品。紫云英学名Astragalus sinicus L,英文名Chinese milk vetch,别名翘摇、红花草、草子等,古时称柱夫、摇车、翘摇车,早在《诗经 尔雅 释草》中便有记载。其茎作菜谓之“小巢菜”、“元修菜”,种子古称“漂摇豆”。种植紫云英的历史非常悠久,南北朝时期,贾思勰的《齐民要术》里就有介绍;北宋苏轼曾云∶菜之美者,蜀乡之巢,故人巢元修嗜之,因谓之元修菜;南宋陆游诗序中也提到紫云英在吴地稻田广泛种植(蜀蔬有两巢:大巢即豌豆之不实者。小巢生稻田中,吴地亦多);明朝李时珍也认可紫云英的药用价值,将其收录入《本草纲目》菜部第二十七卷,列为菜之二。 南陵紫云英弋江籽原产于南陵县境内的千年古镇弋江镇,古代属于吴地春谷县,解放后随着国家对绿肥的高度重视以及种植业粮、经、饲三元结构的建立,南陵紫云英弋江籽很快推广到我国南方稻区十多个省市,20世纪80年代后期民间与官方都已认定其名为“弋江籽”。 上世纪初中国的芜湖、无锡、长沙、九江作为四大“米市”,有着共同的沿江交通便利、粮食生产丰富和商贸流通发达的优势,对促进当时的粮食生产、流通起到了积极的作用,给当地的社会发展、农民生活和商业经贸有很大的提高。芜湖米市,南陵粮仓。南陵盛产大米,早在上世纪二十年代,就已经是芜湖米市的重要粮仓。曾经上海《申报》、《新闻报》每天都有“南陵尖”的行情,湖南长沙有“南陵九月红——奎湖糯”信息。这里是一片历史源远流长的土地,土地肥沃、气候适宜、雨量充沛、半山半圩、农作物以水稻为主,是我省主要产粮县之一,紫云英生产历史也同样悠久,且因农民勤劳,紫云英种植面积占稻田面积50%以上,连续多年是安徽省紫云英种植面积最大的区域。1988年被确定为国家紫云英种子基地县。年产紫云英种子200万公斤以上。1996年全国紫云英现场考察会在南陵召开。 附: 春谷,古地名。在夏、商、周三朝属扬州之域;因吴泰伯南奔荆蛮,自号句吴。至周武王克殷,求泰伯,封为吴地。这片区域西汉初属彰郡。武帝元丰二年(公元前109),改名彰郡为丹阳郡属扬州。春谷属之,春谷之名自此有之,涵盖今繁昌、南陵、芜湖乃至铜陵县的一部分。献帝兴平二年(公元195),孙策率军渡江破刘繇,即以周瑜、黄盖、周泰、韩当、吕蒙等东吴将领相继为春谷长,陈寿《三国志》等史书中皆有记载,自是春谷便成为江南军事重镇。《齐民要术》翘摇*九三 《尔雅》曰(一):“柱夫,摇车。”郭璞注曰: “蔓生,细叶,紫华。可食。俗呼‘翘摇车’。” (一)见《尔雅.释草》,文同。《太平御览》(清鲍崇城校宋刊本)卷九九八引《尔雅》亦同,但《御览》别本误作“枉矢,摇草”。郭注“ 俗呼”作“今俗呼曰”,余同。 *“翘摇”,当是豆科的紫云英。但也像豆科的苕子。 《本草纲目》 菜部第二十七卷 菜之二 翘摇 【释名】摇车(《尔雅》)、野蚕豆(《纲目》)、小巢菜。 藏器曰∶翘摇,幽州人谓之翘饶。《尔雅》云∶柱夫,摇车(俗呼翘摇车)是矣。蔓生细叶,紫花可食。 时珍曰∶翘摇,言其茎叶柔婉,有翘然飘摇之状,故名。苏东坡云∶菜之美者,蜀乡之巢。故人巢元修嗜之,因谓之元修菜。陆放翁诗序云∶蜀蔬有两巢∶大巢即豌豆之不实者;小巢生稻田中,吴地亦多,一名漂摇草,一名野蚕豆。以油炸之,缀以米糁,名草花,食之佳,作羹尤美。 【集解】藏器曰∶翘摇生平泽。蔓生如豆,紫花。 时珍曰∶处处皆有。蜀人秋种春采,老时耕转壅田。故薛田诗云∶剩种豌巢沃晚田。蔓似豆而细,叶似初生槐芽及蒺藜,而色青黄。欲花未萼之际,采而蒸食,点酒下盐,羹作馅,味如小豆藿。至三月开小花,紫白色。结角,子似豌豆而小。 【气味】辛,平,无毒。 诜曰∶煮食佳,生食令人吐水。 【主治】破血,止血生肌。捣汁服之,疗五种黄病,以瘥为度(藏器)。利五脏,明耳目,去热风,令人轻健,长食不厌,甚益人(孟诜)。止热疟,活血平胃(时珍)。 【附方】新二。 活血明目∶漂摇豆为末,甘草汤服二钱,日二钱。(《卫生易简方》)。 热疟不止∶翘摇杵汁服之。(《广利方》)

地域范围

南陵紫云英弋江籽种植区域地理位置:东与芜湖县和宣城市宣州区交界,南与泾县接壤,西与青阳县、铜陵县毗邻,北与芜湖市、繁昌县相连。地理坐标为东经117°57′~118°30′,北纬30°38′~31°10′。南北宽约54.3公里,东西长约56.3公里。总面积为1263.7平方公里,下辖8个镇:籍山、弋江、许镇、家发、工山、何湾、烟墩、三里,含157个行政村。县人民政府驻籍山镇。全县16.9万户,人口54.5万,其中农业人口45.05万,非农业人口9.45万。

产品品质特性特征

1.外在感官特征该品种属大叶型、青杆、中花、中熟品种,是我国紫云英优良品种之一。我地九月中旬至十月上旬播种为宜,每公顷用种量22.5—30kg。四月上、中旬盛花, 五月中旬收种,所 需积温约2650℃,全生育期235天左右。盛花期株高80cm左 右。成熟期株高120cm左右,一般每公顷产鲜草37500kg左右;种子每公顷产量750kg左右。 2.内在品质指标苗期簇生,分枝较多,一般有5-7个。主根肥大,侧根发达,根瘤多,为淡 紫红色.叶为奇数羽状复叶,有小叶7—11片,全缘,倒卵型,色深绿.盛花期 植株(干)含氮量较高,为4.05%。 花枝直立,其上着小花7—11朵,排列呈轮状,花色淡红至红紫。果实 为三角形荚果,细长,成熟时黑色,每荚有种子7-11粒。种子黄绿色,种皮光滑,附腊质,籽粒饱满,千粒重3.2g左右。 3.安全要求生产过程执行技术规程,加工过程执行种子加工工艺流程,种子质量符合GB /T 8080—87规定的标准,仓储、保管、使用登记环节的制度管理。

四. 安徽省 芜湖 无为县 无为兰花萝卜

兰花萝卜,安徽省无为县酱品厂腌制萝卜的传统产品,以当地品种小长白萝卜为原料,经过加工的成品,具有鲜、咸、脆、嫩等特点,色、香、味、形俱佳。

制作方法:

1.腌制:采用一次重量盐的腌制法,即每100千克鲜萝卜头,腌渍时加食盐15千克,方法是利用水泥池或大缸,将洗净泥土的萝卜倒进一层,并撒一层盐,第一次用盐量按每100千克鲜萝卜用10千克。以后每隔2~3天翻缸一次,共翻缸5~6次,每次翻缸均加撒一些食盐,共加撒食盐5千克。每次翻缸剩下的卤水澄清后仍倒入池(缸)内。最上面用大石头压紧,池(缸)内保持浸没盐水10~15厘米深。经过10~15天的腌渍,萝卜头的外观有明显的变化,有弹性,呈玉白色。

2.切花:经过腌渍的萝卜头,随时可取出加工。先用清水洗一遍,再放入清水中浸泡24小时,目的是退卤减少盐分,然后用锋利菜刀将萝卜头直切一刀,成几乎相等的两瓣木梳背形,再在这两瓣木梳背形上交叉斜刀切划,形成交叉的菱形花纹,用手拉长后即成兰花状,故名“兰花萝卜”。

3.酱制:切划好的兰花萝卜瓣,可投入甜酱缸内进行酱制。酱内可加入糖、八角、五香等配料少许。一般在酱缸内浸泡3~5天即为成品。每100千克鲜萝卜可加工出兰花萝卜65~70千克。

产品特点:具有鲜、咸、脆、嫩等特点,色、香、味、形俱佳。

五. 安徽省 芜湖 南陵县 大果豆

清末,本县城城郊孙家涝盛产大果豆(亦称青果豆白果豆),粒大,品质优良,营养丰富.1956年,曾作为一种传统产品进行推广.此豆一般于芒种播种,立秋前后鲜豆上市,处暑前后成熟收获,亩产100-125公斤.

六. 安徽省 芜湖 弋江区 芜湖煮干丝

芜湖煮干丝是安徽省芜湖市的特色小吃。煮干丝是芜湖著名的传统早茶菜点。

煮干丝是有80多年历史的淮扬风味老店“耿福兴菜馆”的看家名馔。煮干丝,在清乾隆时称“九丝汤”。清《调鼎集》说,当时煮干丝用料十分考究,常用原料有火腿丝、笋丝、银鱼丝、木耳丝、口蘑丝、千张丝、腐干丝、蛏干丝、燕窝丝等,为名贵肴馔,四季均宜入席,而以夏季最相宜。

七. 安徽省 芜湖 鸠江区 小笼汤包

别的地方也有,但是别的地方只做到了个“小”,且不知小笼汤包最重要的是在那个“汤”字上,芜湖的小笼包皮相当的薄,要是您没吃出经验,那经常会把皮夹破。小笼包馅多,但好吃却不在馅上,精华在于包里的汤汁。所以吃小笼包最正确的方法是把皮咬一个小洞,再把鲜美的汁吸掉,至于馅,倒是吃不吃都无所谓了。不过现在很多摊点的小笼包汤汁都好腻,没有原来那么鲜了,所以吃正宗的小笼包还是去美食街的四季春和耿福兴,还有家蒋记在中和路口,味道也不错~另外如果您不爱太油的,耿福兴的蟹黄包也绝对值得一试。

八. 安徽省 芜湖 弋江区 芜湖虾子面

芜湖虾子面是安徽省芜湖市的特色小吃。芜湖虾子面是采用长江中青虾的籽,配以多种佐料,制成膏汤,再加手工揉制的小刀面,煮制而成。面有韧性,味极鲜美,营养价值高。

芜湖人最爱吃虾子面,以前在困难时期,能吃上一碗虾子面绝对是真正的奢侈享受,常有人在生病或生日时慨叹一句:“要是有碗虾子面吃就好了。”而现在虾子面成了人人能吃得起的平价小吃,但质量和细节一如既往的讲究,因此成为江城老百姓心中的代表美食,并且还入选了安徽省非物质文化遗产。

一碗地道的虾子面,只能选用长江流域的青虾子作为材料。而面汤是纯骨头熬制,味道虽然没有加了添加剂的高汤香,但是喝完之后有一种回味无穷的“润”;面条要用质量上乘的优质面粉压制三次,就连撒在面上的葱花,也必须要用细小的香葱末,绝对不能用大葱、蒜或金葱代替。

九. 安徽省 芜湖 南陵县 芜湖馄饨

馄饨在芜湖有自己的特色,馅大皮薄,个大。大多都是用鲜猪肉加葱姜调料拌馅,鸡汤或排骨汤加味精,煮出来异常鲜美。爱吃酸的,加点醋;爱吃麻辣的,加点胡椒面,更加开胃,增加食欲。天津不少饭馆都出售馄饨,较为有名的有致美斋,周家食堂,吉美林,登瀛楼等,其中有的是南方风味,有的是北方风味,品尝起来风味各不相同,各有特色,讲究一些的,汤里放些鸡丝,皮蛋,有的放上点虾干、冬菜、紫菜,次点的放些香菜,都能提味增鲜。

十. 安徽省 芜湖 南陵县 丫山丹皮

丫山丹皮为农产品地理标志产品。丫山素有“牡丹之乡”之称,所谓的丹皮就是牡丹的根皮。丫山境内海拔都在50米到450米之间,土地肥沃,土壤砂质,气候寒润,且有机质含量高,土粒疏松,是种植牡丹的理想地带。

牡丹素称我国花中之王,自古以来谓之“国色天香”,素有“国花之称”,唐朝诗人刘禹锡诗曰:“唯有牡丹真国色,花开时节动京城”,可见牡丹具有着赏心悦目的观赏价值。每年的清明前后,漫山遍野的牡丹竞相怒放,争奇斗艳,引得蜂飞蝶绕,游人如织。丫山的西山、龙山、铁山更是成了牡丹花的海洋。游客身临其境,有飘逸欲仙之感。

牡丹药用价值更高。在丫山,当地的药农之所以长年种植大面积的牡丹,就是看重了它的药用价值,继而带来的经济效益。牡丹属毛莨科多年生落叶灌木,茎高0.8米左右。其根皮经过加工即成为丹皮,它是一种名贵中药材,与白芍、菊花、茯苓齐称为“安徽四大名药”。据《本草拾遗》、《唐•新修本草》记载:丹皮性寒,气味芳香,味微苦而涩,具有凉血而不留淤,活血而不妄行之效。治中风、痛经、血淤、癫痫,安五脏、疗痈疽。《本草纲目》载:丹皮有“治血中伏火,除烦热”之功效。医学临床上,丹皮具有解热镇痛、抑菌降压、养筋活血之功能,价值较高,有“十年丹皮贵似金”之美誉。当地人都将丹皮浸泡于白酒之中,制成药酒,经常饮用这种酒,能滋补身体,延年益寿。

丫山种植牡丹的历史十分久远,早在南宋时期就开始栽培,距今已有800多年的历史了,制作丹皮成了丫山的传统农业。其加工的丹皮一直以出口为主,蜚声海外,远销韩国、日本和东南亚等国。丫山丹皮在近代就曾获得过南洋贸易洽谈会金质奖。

丹皮从育苗到加工成成品,其间的生产周期比较长,一般需要5至6年。从采籽育苗到选地栽植,再到挖根加工,都有严格的技艺要求。丹皮的价值也可从药农的劳动价值量中得到充分的体现。

丹皮有连丹、刮丹之分。连丹,即加工时不需要刮去外皮,而刮丹不仅要刮去外皮,还要抽去木心。丹皮又有“凤丹”之别,凤丹是丹皮中的上乘之品,其皮薄肉厚粉足,且久贮不变质,掰开截面,拿到太阳下一照晶莹发亮,丫山的铁山就生产这种丹皮。如今的丫山,已开辟成万亩牡丹园,每年的丹皮总产量有1000多吨,经济效益可达到600多万元。目前,丫山的丹皮生产已成为当地的重要经济支柱。随着市场的拓展和人们生活水平的不断提高,丫山牡丹的经济价值和观赏价值将会并驾齐驱。