一. 陕西省 渭南 临渭区 渭南时辰包子

渭南时辰包子创始于清乾隆年间,但那时不叫时辰包子,到了光绪二十九年(1903年),渭南城南村出了一位做包子的名手叫张坤,他家的包子特别味长,每天食客络绎不绝,排成长龙,一过上午10时,就买不到包子了。因此人们就给这种包子加上“时辰”两字,尔后约定俗成,流传至今。

渭南时辰包子从取料到制作都有严格的规程,一丝不苟。做皮的面要选上等小麦,用石磨细磨如箩,做馅的猪油,要用真正猪内腔里那两块板油,不能用花油,而且要精心贮存一年后再用。油去膜,切成黄豆般小粒,和以粗面粉,锅内加陈菜子油,用文火炒熟。佐料用华县赤水大葱,去头、叶、杈,仅取其中间的部分,拌上陈菜油、炒面作馅,最后再配以韩城大红袍花椒、小茴、大茴、丁香、桂皮、草果、砂仁、荜拨、豆蔻等制作的九味调料。再者,根据不同的季节,和面的方式也不尽相同,这也是时辰包子的独到之处,一般春、秋季节用酵面三分之二,对水三分之一,加适量碱水、二成热水和成,而夏季则用酵面、水面各半,加碱水和冷水和成,到了冬季,需用酵面五分之四,水面五分之一,碱和七成热水和成。

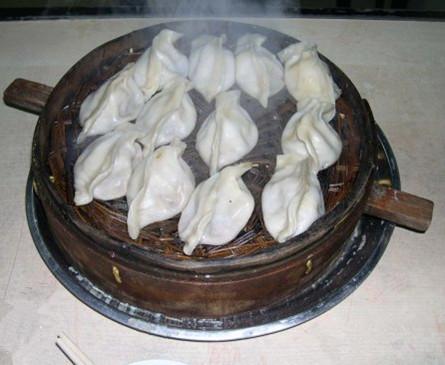

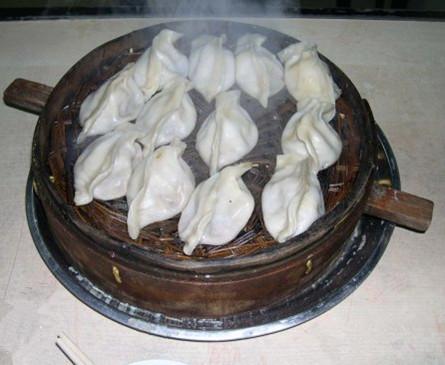

渭南时辰包子,每做6个油包子,便要搭配4个以豆腐和大葱作馅的素包子以调剂口味。半夜起来蒸包,过路人能闻见香味,蒸出的包子状如僧帽,小巧玲珑,周边洁白,包底金黄,肥而不腻,香味悠长,人说吃一顿包子能走10里路,还口齿留香,所以又被叫做“十里香包子”。吃时必佐以大葱蘸黄面酱,完后还须喝一杯浓茶。

二. 云南省 西双版纳 景洪 傣族的包烧

包烧,是西双版纳傣族特殊的一种烹饪食品的方法。用这种方法加工食品不用锅具,以天然绿叶——芭蕉叶或木冬叶(竹芋科植物)为烹饪工具,将欲烹饪的食物用鲜叶包裹,以火塘的炭火为热源,将食品烧熟。包烧这种方法,可加工小菜、水鲜、肉食

可包烧的蔬菜有野磨菇、野芋杆、南瓜尖、菜豆甜笋等。每包欲烧蔬菜的原料,需250~300克,加配青椒、鲜姜、蒜、芫荽。主料配料洗净,切碎,加适量食盐、味精拌匀,用芭蕉叶或叶包裹严实,用竹篾捆扎后焐在火塘的炭火之下,使其慢慢变熟。包烧的蔬菜,味鲜纯、香中略带辣味(不喜食辣味者,可不加青椒),颇开胃,具有浓郁的乡野风味

包烧水鲜,可取鲜鱼鲜、鲜鳝鱼鲜虾作主要原料,重200克、300克均可。配料选取用适量烧热的青辣椒末或糊辣椒粉、蒜末、姜末、芫荽、苤菜。将欲包烧的水鲜收拾干净,配料切细,加入适量食盐、味精拌匀后,填入鱼和鳝鱼腹腔(鲜虾只需与配料拌匀),也可用配料包住主料,用鲜芭蕉叶或叶包裹严实,用竹篾捆扎后焐于火塘内的炭火之下,至包内水鲜烧熟。包烧水鲜,菜包白绿相间,味鲜、香,水鲜原味浓醇

包烧肉类,可用禽肉、蓄肉、兽肉、为主料,用量一般为200克至300克。以青辣椒、姜、蒜、芫荽、苤菜为配料。肉料洗净剁细,配料洗净切末,加适量精盐、味精,将主配料调合均匀,用芭蕉叶或叶包成长15公分,宽10公分的肉包,用竹篾捆扎后焐于火塘的炭火之下烧熟。包烧肉类,由于有叶片包裹,营养物质不易散失,菜色褐红夹绿,味鲜、醇、香、辣,营养丰富。( 西双版纳)

三. 河北省 保定 竞秀区 白运章包子

回族面食厨师白运章创制。鲜牛内绞馅,拌以多种调料、佐料、切碎挤干的菜料,面粉作皮,包馅,蒸熟。皮薄、边窄、馅大、油香、形美,隔皮见馅,由馅成丸,入口喷香。已有70余年制作历史。-

白运章(1880-1944)保定市头条胡同人(清真西寺后面),回族,自幼习武,一米八的身材,膀大腰圆,浓浓的眉毛下有一对灼灼有神的眼睛,留着一个八字胡须,品德仁厚、豪爽,乐于助人。

父亲白玉亭,母亲白安氏,兄弟三人,大哥白俊峰,二哥白剑坛,白运章行三,祖孙三代都是靠做小买卖为生。兄弟三人自幼拜武术大师平敬一为师,习武,摔跤,还练了一身好气功。光绪二十一年,保定满回两族发生了械斗,大师平敬一的一帮弟子,将旗人武术教师爷关洛胤打死,人命关天,大案惊动了官府,派人前去追捕,弟子们四处逃散,有的去了武汉、天津、北京,有的逃到乡下,大哥白俊峰逃到了乡下,待事件平息后在马号靠说评书为生;二哥白剑坛逃到了北京,靠正骨医术为生;白运章逃到了天津,和侄子白喜贞一起在街头打把式卖艺为生,在天津收下了吴幼林,拜白运章为师,学习武艺,二人亲如父子。

包子铺遭火灾得以新生

事件平息后,白运章带着侄子白喜贞、徒弟吴幼林回到保定。师徒三人在“马号”内两益街打把式卖艺推销大力丸。马号里说大鼓书的、说相声的、卖小吃的都集中在这里,非常热闹。师徒三人在这里表演武术、练气功,围观的人里三层外三层,叫好声此起彼伏,待表演一段后,他向众人抱拳高喊:“白某承蒙各位捧场,看完武术表演请大家别走,我是只练不收钱,这儿有金牛大力丸,可舒筋活血,强身健体,先生们可试试,我天天在这儿摆场,药不管用退钱。请诸位捧捧场!”(表演杂耍的艺人,表演一段后都是端着铜锣向众人收钱,很多人在这时候散去)。每天摆场子结束后,把刀、棍、枪等器械存在马号里一回民饭馆,为的是第二天使用方便。

1924年这家饭馆停业转让,白运章得到了大哥白俊峰的资助,廉价买了下来,他学习师傅平敬一通过经营包子铺,借以接纳四方武林好友的办法,也开起了包子铺,用来结交武林朋友。他仍和徒弟马世昌、侄子白喜珍摆场子卖药。包子铺交给吴幼林经营,包子铺的买卖日臻兴隆,他便放弃打把式卖药,帮吴幼林经营。天有不测风云,1928年3月2日,马号里鸿升和百货店店东邀人在他的店里打牌闹翻了脸,有人将屋内火炉推倒,引起了一场火灾,火势漫延整个商场,苦心经营的包子铺也未幸免,烧的化为一片灰烬。

不破不立,火灾之后,保定0牵头由商民捐资,用了两年时间,建成以南北三条街并行的马号商场,东头为济善东街、中间为济善西街;新盖的白运章包子铺位于济善西街偏南路西8号,铺子南边往西有一条横巷通新市场,铺子三间门脸,面宽五间,进深三间,天井式两层楼,楼下设散座,楼上环走廊有12个雅间,总面积240平方米,门口右面门前,悬挂着由民初保定八大书法家之一的张诗言书写的黑底金字牌匾,一面是“白运章”、一面是“包子铺”,(高约二米、宽约半米),门里悬挂着一对金光闪闪的铜质清真标牌,铜标牌36.5×81.5cm,镶在100×45.5cm的木牌上,上边刻有汤瓶、香炉、掸瓶、铲刀、蝇甩子、六角帽以及阿文。并书有“清真古教”,一座宽敞雅致,装饰一新的大饭庄开张营业了。

包子铺鼎盛时期

包子铺重新开业,出售包子,还增加了菜肴品种,承制各种熘炒,有山珍海味和各种涮肉,如菊花涮肉、什锦涮肉、混合涮肉,包子铺一跃成为保定一流的大饭庄。

各种从业人员达到了30多人,他们分工明确:有记账的先生、买肉的、绞肉的、剁菜的、跑堂的、打水的……朝起晚息,劳作不停,一天要蒸30多摞大笼屉包子。

白运章包子铺在马号里位置好,冬天下大雪,夏天连雨天,逛马号的、看戏的、听说书的,不出马号多到包子铺就餐,生意兴隆。每天跑堂的堂倌胳膊上垫着布,一大摞盘子从手码到脖子上,来回穿梭,给顾客送包子。一年四季,宽绰的大厅来往顾客络绎不绝,据传说1926年临时大总统曹锟回到保定府邸乐寿园隐居,就曾到过白运章包子铺品尝包子,他大加赞扬,无形中给包子铺做了宣传,尤其新开业后,很多军政界要人、社会名人、著名艺人纷纷光临,相传当年京剧大师梅兰芳曾“三顾白运章”。

制作包子的流程过去是保定的一景,窗外经常围着大人孩子,伸着脖儿垫着脚,挤着看师傅们擀皮、挤包子,人们闲暇时经常说:“到白运章看包包子去!”。“老保定”解放军文艺作家王一之,在他的《故国今昔》文中曾写到:“白运章临街有南北两门,两门之间是玻璃窗,制作包子的巨大面案置于窗下,隔窗即见十多个身穿白衣,头戴白色清真帽的工人围案操作,只见一手持馅尺,一手取皮,馅到皮上,一挤一个速度之快,难以想象,另有工人边擀皮边用手杖“敲点儿”。敲打的“敲点儿”,有节奏、有韵味,保定民谚就有“白运章包包子,打对了点!”。革命前辈田秀涓的回忆文章中,对白运章包子有这样的记载“用荷叶包好、牛肉大葱饺、一咬顺嘴流油、百吃不厌”。

一代名人白运章 趣闻轶事誉满古城名扬遐迩

白运章年轻时由于忙于生计,坚持练气功没有结婚,直到他已逾不惑之年方与天津女士王彩玉结婚。因未有生育,将侄女白喜蓉过继门下。

白运章晚年,春风得意,竟然有了斗蛐蛐、养鸟儿的兴趣。一年保定的安喜庆逮了一条长相好、斗性足的大蛐蛐,白运章竟用两袋洋白面换取,一时轰动古城蛐蛐界。保定有人在南关公园举办“三秋胜会”。白运章经常来这里品茶以虫作乐。

白运章平时对养鸟也感兴趣,他将鸟笼挂于门前,清脆悦耳的鸟鸣声,还有其精致的鸟笼,使得过往行人驻足欣赏。

1932年保定国术分馆在清真寺街成立,白运章任教员,教授武术、摔跤,他执教非常认真负责。有一次清真寺街的几个武术人员去漕河镇,与一位绰号大黑塔的摔跤能手在集市上比赛被摔败,他们回来之后卧薪尝胆,提高了技艺,由白运章带队,穿着褡裢,专人挑着白运章的包子做午餐再去比赛,在集市上由花蝴蝶常东升上阵,他以精湛的技艺击败力大无比的大黑塔,常东升就此一举成名。

白运章乐善好施,他对钱看的不是很重。如他曾捐资修缮清真西寺礼拜大殿!又出1000元捐助清真女学购买房产,他的义举在清真寺街至今仍在流传。

风雨飘摇中的白运章包子铺

1944年,白运章因病去世。白运章的妻子王彩玉接管了包子铺,1946年吴幼林离开了白运章包子铺,吴在古莲花池对过接收了全胜饭庄,挂牌迎宾楼饭庄,仍是白运章包子风味,战时停业。

包子铺里先后培养了牛海泉、何长明成为第二代传人。第三代、-师傅有白金魁、马长在、安文全、安永德、李甫、马保真、郭福明、黑少俊、李宏奎;堂倌有马洪斌、满恒山、王宝昌等:白案有满开祺、王保芳(女),其中有一名女厨师白淑惠。自白运章去世后,包子铺失去了它昔日的光环,有的仍在包子铺工作,有的学成后另谋职业,师傅们分布在北方各地,太原、阳泉、西安、石家庄、北京、天津等地,现在太原还有白运章的侄女白喜蓉、侄女婿闫忠义(原账房先生)开的白运章包子铺。

解放后包子铺易主更名“同和轩”、“永和轩”、“大众合作食堂”;1956年公私合营后恢复为“白运章”;“文革”时期改为“立新食堂”,1973年“马号”被拆除,迁址到古莲池对过,与“望湖春”隔壁相邻,1983年恢复“白运章包子铺”原名,由原白运章包子铺白案师傅满开祺任主任,仍保留原包子风味,2007年9月迁到保定商场北门口东侧,现任经理乃满开祺之子满运刚,主管部门为保定商场,现在规模变小了,仍然经营正宗白运章包子,凉菜、炒菜,因种种原因与其它大饭庄比较,已经远远滞后,希望该厅不要失掉中华老字号的光环,继承发扬白运章昔日大胆创业,开拓进取精神。

四. 西藏 昌都 类乌齐县 康巴的五采天衣

“我虽不是昌都人,昌都装饰我知道,昌都装饰要我讲,铜带环腰口琴吊;

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;”

康巴美,美在它的山水;

康巴美,美在它的传统文化;

康巴美,美在它的如五彩神衣般美妙的服装服饰文化;

康巴美,美在它的创造者——勤劳智慧的康巴人。

藏族人民自古生活在祖国大西南广阔的万里雪域高原上,他们就在世界屋脊上过着 “逐水草而居”的游牧和半收半农的生活。因而在服饰上有独特典型的雪域高原民族风格。由于地域和生活习惯的差异,藏区各地服饰于整体中也各具特色。一般来说,以拉萨、日喀则为中心的卫藏服饰雍容华贵,等级分明;甘青地区的安多服饰富丽堂皇,于统一中局部多变,而居住在藏区东部的康巴人的服装服饰则宽大粗犷、英武健美、豪气洒爽。

康巴,包栝西藏昌都,云南迪庆,青海玉树、果洛,四川甘孜、阿坝等地区,康巴服饰因小区域自然地理环境与地域文化之差异,形成了独具地方特色的康巴服饰习俗,俗称康装。它以其夸张的形制、明朗的色彩、古朴的纹饰、厚重的质地、多彩的款式、深邃的文化内涵,在藏族服装服饰艺术中独树一帜而令人耳目一新。 仅康巴地区的妇女服饰、在民间就有一首古老的民歌这样传唱赞美:

“我虽不是昌都人,昌都装饰我知道,昌都装饰要我讲,铜带环腰口琴吊;

我虽不是贡觉人,贡觉装饰我知道,贡觉装饰要我讲,项殊三串胸前抛;

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是霍柯人,霍柯装饰我知道,霍柯装饰要我讲,红绿带几绕满腰;

我是不是达多人,达多装饰我知道,达多装饰要我讲,红绳扎发围头绕;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;

我至不是巴塘人,巴塘装饰我知道,巴塘装饰要我讲,银丝缠发额前飘;

我虽不是盐井人,盐井装饰我知道,盐井装饰要我讲,头包风帕腰悬刀。

我至不是昌台人,昌台装饰我知道,昌台装饰要我讲,巴戈盘发宝光耀。”

康巴服饰文化的古老倩影

丰富多彩的康巴藏族服饰,具有悠久的历史和鲜明的民族特点,是居住在藏区东部的康巴人创造的一种独特的实用美术和文化艺术结晶,集中体现着它的创造者——藏族人民无穷的智慧、创造力、艺术修养和审美情趣。

独特的藏族服饰,对于生息、繁衍在世界屋脊的高原藏民族来说,具有特殊的意义。和所有民族传统文化一样,康巴藏族服装服饰的形成也经历了一个长期发展、演进、融会的漫长历史。

在距今4500年左右的西藏昌都卡若遗址中发现的新石器时代的装饰品约有50多件,有笄、磺、环、珠、项饰、镯、贝饰。牌饰和垂饰,质料则有石、玉、骨、贝等。装饰品大部分均磨制光滑,制造精细。这些远古先民创造的人体装饰物,从一开始就显示出它在材质、造型、纹饰、制作工艺等的多样丰富性和独特的区域性特征。

川、甘、青、新疆等地是历史上形成藏族部落和部落活动生息的地区,在接近青藏高原的哈密地区,发现的原始社会公墓出土的干尸,距今有约3000年的历史。古尸的服饰基本特征和康巴藏民族今天的服饰十分相似,如头发梳成许多条辫子,男尸往往头戴毡帽;身穿毛皮或皮革大衣、长皮裤、毛织品长袍;脚穿长统皮靴、靴筒外还有毛织带裹腿;腰间束袋,佩有小铜刀。女尸则身穿毛织品长袍,腰际束带,同时脚着长统皮靴,以毛织带裹腿。皮靴上还附以小件铜制装饰品,各色毛织物的色泽鲜艳。大多以红、绿、褐、黑等色彩组成的大小方格和彩条,非常美观大方。

在青海平安县古墓内出土的画像砖,内容有宴饮、甲骑、仙人、力士、神马等6种图案,其中宴欢人物一臂赤露,今日康巴藏族人仍保留着这种半着衣半裸臂的习俗。据此推断,可见早在公元前11世纪远古藏族先民的服饰习俗里,就已具备了现代康巴藏族服饰的基本结构特征。

据史载:“东女国,(康巴一带)皆披发,皮革制成鞋,其女王服青毛绫裙,下领衫,上披青袍,其袖委地,冬天穿羔裘衣服,饰以纹锦。”

在藏北发现的岩画中的人物形象亦有不少编发者或脑后“披发”长飘的形象,多数人物都着一种裙袍式的皮毛长衣,这些都与文献记载的当地地域及人文特征极为相似。

在青海乐都柳湾墓地还出土了一件彩陶靴,通高 11.6厘米,底长 14.3厘米,陶靴内空,靴为圆形,为夹砂红陶,表面施红色,并绘黑彩,靴帮与靴底衔接处向内凹曲,靴底前尖后方,靴筒绘对称双线回纹,靴饰双线带纹和三角纹,线条流畅,纹路清晰,造型与现代藏式统靴相似,说明早在3000年前的青铜时代,青藏高原的先民已经会制作和穿用具有高原地域特征能防寒保暖的长统靴子,并具备了装饰美化的造型审美能力。

吐蕃早期,藏族人的发型和面饰继承了原始社会的一些习俗。例如“赭面”就是指藏区北方草原牧民习惯用一种赭石色矿质(有资料说亦是一种动物血)涂擦面部,起到防晒、防冻、防风雪、护肤的作用,同时,美饰面容并兼颜宗教信仰色彩作用的习俗。吐蕃人以此俗为美,由于吐蕃时期疆域辽阔,各地区的服饰文化在形成发展过程中,广泛吸取和融合了青藏高原及其周边地区的文化优势,造成了各地区服饰的较大差异,其主要表现在藏区东北部东女,附国,党项等部落的服饰差异上。

五. 山东省 济南 市中区 草包包子

30年代,泺口镇人张文汉,童年在泺口继园饭庄拜名厨李安为师。由于生性憨厚,终日烧水、择菜、干杂活,无声无息,故师兄弟间皆戏之为草包。

1937年,草包全家从泺口逃难进济南,在西门里太平寺街南段路西租了两间店房,专营包子,取店名为草包包子铺。由于为人诚实和气,包子质量上乘,顾客盈门,生意兴隆。后张又托友在大观园北门里西侧租房营业,时置日伪时期,终不堪恶霸0,只得迁到普利街冉家巷口泰康食物店东邻开业。解放后几经周折,草包包子铺仍继承和保持原有经营特色,成为享誉一方的地方小吃。

包子制作精细,选料严格,用肥瘦猪肉各半,先切成肉粒后再剁成泥,加入优质酱油、香油等多种调料和鸡汤、肉汁搅拌。包时每个包子里再加一块肉冻丁,捏成菊花顶形,然后上笼急火蒸熟,食时汤汁四溢,其味鲜美无比。

六. 重庆市 璧山区 烤米包子

烤米包子,米食,特点:色泽淡黄,酥香松软,香甜可口。烹制法:蒸、烤。

大米制成吊浆,糯米浸泡蒸熟,与吊浆揉匀,加老浆发酵,下碱水、白糖揉匀为皮。蜜玫瑰、核桃仁、猪肥膘、瓜糖等制成玫瑰馅。PEV

取面皮包馅,上笼蒸熟,冷却后用杠炭火烤黄装盘。PEV

操作要领:发酵适度,用碱适当;烤用中火为宜;多作早点,热食。PEV

七. 北京市 延庆区 羊眼包子

相传清代康熙皇帝曾食用过羊眼包子,故而出名。此物因其个头小似羊眼,所以人称羊眼包子。别看包子小,但馅料多样,深受人们喜欢。

羊眼儿包子是回民饮食中的佳品。相传,清朝康熙皇帝,曾乔装打扮到前门外,品尝回民羊肉包子铺的羊眼儿包子。康熙皇帝走进羊肉包子铺,殷勤的回民掌柜用小托盘送来了两杯盖碗茶。向康熙皇帝问安后,陪着笑脸说:“不怕爷恼,爷在里边(宫廷)什么山珍海味没尝过,还屈驾来尝羊眼儿包子,小的实在不敢孝敬。”康熙明知自己的身份已被识破,还是佯装要吃包子。掌柜的无奈,只好说:“爷赏脸,一定要吃,那请少等会儿。”不一会儿,便送来了热腾腾的小包子。康熙用筷子挟一个放在碟子里,细心地观察。只觉阵阵香味扑鼻,放到嘴里一尝,果然味道鲜美,质地不一般。但是,康熙帝左找有找也未看见“羊眼儿”,便问掌柜的:“为什么看不见羊眼儿?”掌柜忙回答说:“回爷的话,有罪不敢欺瞒:馅肉没有羊眼儿,只是做的精细些,包的个头小一点,象羊眼儿,就给起了个‘羊眼儿包子’的名字。”康熙尝了两个,觉得非常可口好吃,便传旨:“朕觉得羊眼儿包子很好,可经常送到宫中,找内务府开银。”从此,羊眼儿包子名声大噪,誉满北京城。于是,四城各处的回民都做起羊眼儿包子,遂成了回民喜食美味。

八. 河北省 邯郸 成安县 老幼乐包子

老幼乐包子

包子是一种把面粉加水、糖等调匀,制作时加入肉、菜、豆蓉等馅料,发酵后通过蒸笼蒸熟而成的食品,成品外形为半球形。在江南地区,包子一般叫做馒头。

全国大部分地区是区分包子和馒头的。没馅的叫馒头,有馅的叫包子。

九. 湖北省 孝感市 汉川 马口发面包子

此小吃是湖北汉川马口镇的传统风味,已有悠久历史,传说三国时,长板坡之战,刘备大败,关羽从樊城率军从水路撤退,屯兵系马口(今汉川马口镇)令部下赶制干粮,以退守夏口,当时,火头军为条件所限,便想出了用酿酒曲发面的方法,结果蒸出的包子(实则馒头)松包光滑,层次分明,富有弹性,食之甘甜松韧,余味无穷,久贮而不变质。后传于世,成为地方名食。

特点:风味独特、色泽洁白、有韧劲、回味香甜。

十. 新疆 伊犁 昭苏县 哈萨克的烤饼

哈萨克的烤饼是用干牛粪作燃料烤制的一种厚饼,味道特香。这种饼也是哈萨克人喝奶茶时不可缺少的食品。原料:面粉、牛奶或羊奶、羊尾油。做法:把酵面用水泡开和入面粉、羊尾油、牛奶或羊奶揉好面,放入羊皮口袋中发酵(也可用厚的棉织物包起来发酵)。面稍发后即开始做饼,不放碱。一般他们发面不多,一次只做2—3个,随烤随吃,使饼始终保持新鲜。饼的大小根据哈萨克人的“卡盘”(类似汉族人用生铁铸成的平底锅)大小来定。“卡盘”呈圆形,直径在25—30厘米,厚在5—6厘米。面揉好后,放人“卡盘”内,用手压平。上面再扣一个和下面大小一样的“卡盘”。把“卡盘”放在己燃红的牛粪火堆上,上面也放—堆燃着干牛粪。由于受热力均匀,上下不用翻饼,约20分钟即熟。饼厚一般在6—7厘米。特点,饼呈金黄色,味香松软而可口;食时,一般用刀切成小块给客人食用。客人一般不要自己动手去掰,否则,被认为是不礼貌的举动。( 伊犁哈萨克)