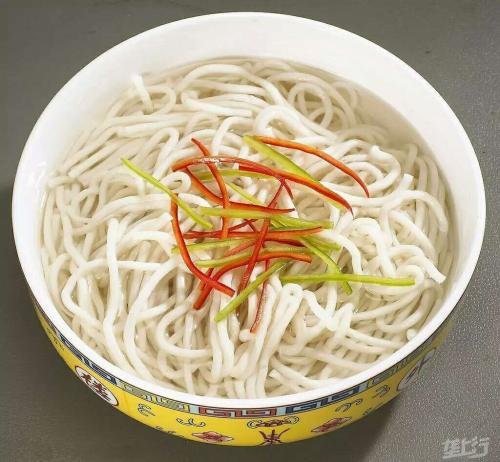

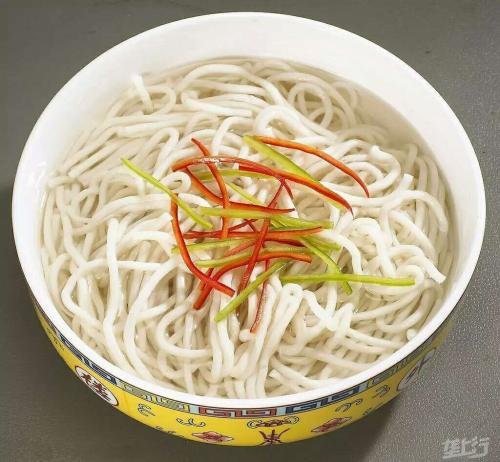

一. 湖北省 武汉 新洲区 张店鱼面

张店鱼面,制作工艺精巧,可用于煨汤、炒食,鲜香爽口,风味独特,称得上是荤素兼备的美味佳肴,广为人喜。近年来,李集街按照区委、区政府提出农业要“做特色文章,出规模效应”的指导思想,坚持立足资源,做大做强做响张店鱼面品牌,注重发展鱼面加工产业,促进了李集及周边地区水产养殖业发展。

2007年,李集街依托武汉市新洲张店鱼面公司,成立了武汉市新民鱼面加工专业合作社,将全区鱼面加工业主紧密团结在一起,加强业主之间的联系、沟通、合作,实现了新洲鱼面加工业的强强联强。带动了李集及周边水面养殖3万余亩,同时带动了种植、运销等行业的发展,年转移劳动力900余人,加工鱼面150万公斤,实现总产值3000余万元。

张店鱼面,是菜中精品,在销售上实现了农超对接,畅销全国各地。2007年获中国武汉农业博览会金奖。2008年被评为武汉市著名商标,并被国家农业部认定为绿色食品。武汉新民鱼面加工专业合作社,2007年被武汉市委办公厅授予“农村专业合作经济组织建设先进单位”。同年被武汉市工商局评为“重合同,守信用”企业。

二. 湖北省 武汉 武昌区 臭干子

觉得武汉的臭干子,最好吃的是那个辣椒酱,跟别的地方的不一样,简直是臭干子的绝配呀。

臭干子在武汉已经是家喻户晓的美食了,虽然各地都有臭干子,都是武汉的臭干子很特别。

先用黄豆等制成豆腐片(白豆腐),再酝酿制卤水,用黑豆豉煮沸,冷却后加香菇、冬笋、白酒等佐料,浸泡15分钟。炸要炸透,表面炸焦,里面却是白白嫩嫩的。淋辣椒浆吃。

原料及配方:

黄豆5kg、辣椒油250g、茶油1kg、麻油150g、酱油500g 卤水15kg、粗盐100g 、熟石膏300g

生产工艺:

(1)制豆腐 将黄豆用水泡发,泡好后用清水洗净,换入清水20~25kg,用石磨磨成稀糊,再加入与稀糊同样多的温水拌匀,装入布袋内,用力把浆汁挤出,再在豆渣内对入沸水拌匀后再挤,如此连续豆渣不沾手,豆浆已挤完时,撇去泡沫,将浆汁入锅用大火烧开,倒入缸内,加进石膏汁,边加边用木棍搅动,约搅15~20转后,可滴上少许水,如与浆混合,表示石膏汁不够,须再加进一些石膏汁再搅。如所滴入的水没有同浆混合,约过20min后即成为豆腐脑。将豆腐脑舀入木盒内,盖上木板,压上重石块,压去水分,即成豆腐。

(2)油炸臭豆腐 将青矾放入桶内,倒入沸水用棍子搅开,放入豆腐浸泡2h左右,捞出豆腐冷却。然后将豆腐放入卤水内浸泡,春、秋季约需3~5个h,夏季约浸泡2h左右,冬季约需6~10个h,泡好后取出,用冷开水略洗,沥干水分,再将茶油全部倒入锅内烧红,放入豆腐用小火炸约5min,一待焦黄,即捞出放入盘内,用筷子在豆腐中间钻一个洞,将辣椒油、酱油、麻油倒在一起调匀,放在豆腐洞里即成。

(3)卤水制法 以用豆豉2.5kg为标准计算,须加清水15kg烧开,过滤后,在汁水内加碱1500g浸泡半个月左右,每天搅动1次,发酵后即成卤水。

产品特点:

色焦黄,外焦里嫩,鲜而香辣。

三. 湖北省 武汉 蔡甸区 泥蒿

泥蒿,又名芦蒿、是生长在长江边沙滩上的一种外形似茼蒿的野菜,有独特的清香,因为它的味道有一点类似泥土的清香,所以被称为泥蒿,因为味道独特,却又入口清爽脆嫩,很受湖北人喜爱。

泥蒿每年在冬末初春时由农民们去江边采摘了上市,它虽然外型与茼蒿相似,但吃法却不同,泥蒿必须去掉叶子,只留嫩杆和中心的嫩芽来炒食或凉拌。记得小时候,泥蒿这样的野菜,价格便宜得惊人,只卖2分钱一斤,可随着生活水平的不断提高,越来越多人爱上了这种清香怡人的野菜。泥蒿的身价直线上升,最贵的时候卖到10元一斤,吃的人多了,野生的泥蒿也越来越少,目前市面上可以买到的多是人工培植的泥蒿。虽然野生泥蒿吃起来更香,但热爱泥蒿的湖北人一到了吃泥蒿的季节,即使只能买到人工培育的也一样忍不住要狠狠的吃上几回。

泥蒿可以和腊肉配合齐炒,也可以辣炒或者凉拌,但最能吃出泥蒿清香的当然还是清炒这个做法。

四. 湖北省 武汉 黄陂区 杨楼子湾麻油

杨楼子湾麻油为地理标志证明商标。杨楼子湾麻油是湖北武汉黄陂区的。

【产品简介】

去渣、炒熟、粉碎、蒸热、制饼、打榨,这些古老的手工业劳作,历经400多年岁月的洗礼杨楼子榨油坊依然保持着它原有的面貌。在这里可以看到旧时的打渣工具:量筒、油缸、牛拉石磨……杨楼子榨油技艺被写进《天工开物》。十三代传承的手工技艺和产品品质仍获得社会各界认可。在十六届中国食品博览会上,杨楼子塆食用油被评为“中华民族特色食品”,油坊生产的“寿康坊”牌食用油也荣获金奖。

【品牌故事】

盘龙城杨楼子塆杨氏古榨坊,起源于1558年嘉靖年间。漕运繁荣时期,从黄花涝这里的渡口运出的货物中常常混着浓郁的油香,多半是出自杨楼子榨油坊。其中压榨的“杨楼子塆麻油”曾为皇宫贡品。如今,黄花涝古镇风华已不复存在,杨氏的麻油依然十里飘香。百年榨坊,保留农耕文明。现在杨家的榨油工艺,已被列为湖北省非物质文化遗产名录。杨氏榨坊十三代传人杨德元不仅继承祖业,并将传统榨油工艺与现代科技结合,从而将榨油工艺发扬光大,成为行业中具有历史文化的品牌。

五. 湖北省 武汉 新洲区 城楼寨茶

城楼寨茶为地理标志证明商标。城楼寨茶是湖北省武汉市新洲区旧街城楼寨的。城楼寨茶产于新洲区旧街城楼寨,外形扁平直,色泽黄绿,富含有机质,滋味高爽醇厚,有“久泡不变红,久放不变质”之说。城楼寨茶获国家地理标志证明商标。

城楼寨茶的由来

城楼寨位于旧街街东南面,海拔345米,为全镇之最高点。此地有群山,有水库,有河流,山水相伴,此处山清水秀,气候宜人,种茶有着悠久的历史。由于这里有太平天国时期修建的石寨如城楼一般,品茶人士就将此茶冠名为城楼寨茶。走进城楼寨,满眼郁郁葱葱的茶树,夹杂在林荫深处,万绿丛中,茶里有林,林中有茶,晴天生紫烟,下雨雾漫漫,生长在这里的茶树,根深叶茂,常年碧透,萌1次多,加上茶园重施有机肥,使芽叶更为肥嫩,茁壮。内含咖啡碱、茶碱、鞣酸、挥发油十分丰富。以其特有的芬芳,于93年湖北省地方名优茶荣获评选一等奖。

城楼寨毫尖

城楼寨毫尖条索紧秀圆直,茸毛披露,色泽嫩绿,滋昧醇厚,饮后止渴生津,齿颊留香,润喉回甘,清心陶情。中国佛教协会主席、著名诗人赵朴云:“七碗受至味,一壶得真趣,空持百年偈,不如吃茶去。”与城楼寨毗邻的道观河风景区内有座恢复重建的报恩禅寺,万千游客正好可从这里到城楼寨“吃茶去”。

旧街茶叶“一金三银”

2010年第七届中国(上海)国际茶业博览会上,代表武汉茶叶参展的新洲区旧街茶叶展团斩获“一金三银”。其中,新洲区旧街出产的城楼寨碧峰获得中国名茶金奖,杨山玉翠、旧街白茶、姚河白茶获银奖。

上海茶博会是中国三大茶展之一,本届共有8个国家的586个茶叶品牌、1100多种产品参展。经中国茶叶协会的专家品评,最终评定金、银奖茶叶177个。

国家地理标志证明商标

2013年7月1日,武汉市工商局获悉,新洲“城楼寨茶”获国家地理标志证明商标,这是武汉市第10件地理标志证明商标,也是新洲区继涨渡湖黄颡鱼、张店鱼面后的第三件受国家地理标志保护的产品。城楼寨茶产于新洲区旧街城楼寨,色泽黄绿,富含有机质,滋味高爽醇厚,有“久泡不变红,久放不变质”之说。

武汉市新洲区旧街街城楼寨茶叶协会

10479862

茶叶

六. 湖北省 武汉 蔡甸区 蔡甸莲藕

蔡甸莲藕为地理标志保护产品。蔡甸莲藕为地理标志证明商标。蔡甸莲藕,湖北省武汉市蔡甸区,具有独特品质,不仅莲藕外观通长肥硕、质细白嫩、藕丝绵长,而且口味香甜、生脆少渣、极富营养,药用食补两宜。

蔡甸城关建镇于晋,莲花湖环抱古镇,湖水清澈,湖泥肥沃,由于汉江多次改道,洪水泛滥,矿物质淤积,为蔡甸莲藕的生长提供了物质基础。

蔡甸植藕历史悠久。隋唐时期,作为栽培的莲藕在蔡甸传播引种,开始人工栽培,良种沃土相得益彰,越长越好,宋代开始闻名京都,蔡甸莲花湖莲藕年年晋京朝贡,夏冬两季,水陆兼程,定时入京。明清时代已经是大面积植藕。清代诗人乔大鸿在“晚渡南湖”诗中写道“十里尽薄荷,迷漫失南湖,人家何处边,停桡问渔叟”。

根据《地理标志产品保护规定》,中国国家质检总局组织了对蔡甸莲藕地理标志产品保护申请的审查。经审查合格,批准自2007年3月5日日起对蔡甸莲藕实施地理标志产品保护(2007年第43号)。

保护范围

蔡甸莲藕地理标志产品保护范围以湖北省武汉市蔡甸区人民政府《关于界定蔡甸莲藕地理标志产品保护范围的函》(蔡政函[2006]21号)提出的范围为准,为湖北省武汉市蔡甸区所辖行政区域。

七. 湖北省 武汉 江汉区 藕丸子

藕丸子的做法:

(1)洗切磨浆。鲜藕洗净,削皮去节,在藕盆内壁或米箩内研磨成藕浆。

(2)沥水搓丸。将藕浆用净布包扎,用力挤除水分,放至半干半湿时加入适量的精盐、味精、芡粉、苏打、五香粉及酱油、麻油少许,调和拌匀,搓成比鸡蛋略小的藕丸生坯。

(3)油炸笼蒸。将生坯放入滚锅的菜油中炸熟,炸熟的藕丸经久耐放。食用时,将藕丸盛入碗内。盖上一层红糖,旺火蒸至红糖全部溶化,便可食用。

特点:色泽诱人,味鲜酥嫩,香脂软溜,清隽爽口。

八. 湖北省 武汉 汉阳区 三镇民生甜食

武汉的风味小吃,品种繁多,在全国都有相当的名气。而三镇民生甜食馆则是集武汉小吃之大成,不仅品类多,而且范围广,尤其是“三镇民生”商标经国家工商局核准注册成功以后,50多家甜食分店像繁星一样遍布武汉三镇的每一个角落。

三镇民生甜食馆的来历

上个世纪30年代,中山大道和民生路一带相当繁荣,就在民生路口长江饭店毗邻四家小店,他们分别是1936年由汉阳人黄金道创办的福寿居甜食店,张洪德开办的福录居汤元店及时运居小店,还有话雅茶楼。当时这四家小店生意做得都不错,武汉解放以后,这里更加兴盛。1955年,武汉市根据社会发展的需要,决定拆迁中山大道民生路口一带,兴建武汉工艺大楼。这时福寿居、福录居决定合并起来迁移到老店对面的民生路218号一栋三层小楼的一楼开设新店,经协商一致定名为:“民生食堂”,由“甜食大王”郭春山(1904—1991年)担任主任,原福寿居老板黄金道担任副主任。郭春山解放前就以做豆皮出名,挂牌“豆皮大王”,他在餐饮业级别属最高,每月工资74元。郭的技术在甜食品种中属于顶级,不论豆皮、烧梅、糍粑、汤圆、油香、发糕、糊酒等等都非常精通,武汉老通城有名的“豆皮大王”高金安原来还是他的徒弟!

民生食堂公私合营以后,于1957年正式更名为民生甜食馆,上级先后派来张世荣、代明贵作为公方代表,在政治思想及经营管理上进一步作了加强,甜食馆生意一直做得很好,也适合武汉市民口味的要求。在此期间,民生甜食馆隶属于江汉饮食服务行业管理办公室领导,曾多次被江汉区人民政府评为“文明单位”和“物价信得过单位”。1992年,民生甜食馆被武汉龙威集团兼并,划归武汉市二轻局招待所领导,生意则大不如从前,日渐走向衰落。

就在这个时候,科班厨师出身的陈汉华,独具慧眼看准了“民生甜食馆”这块金字招牌,立即筹集资金20余万元,取得了民生甜食馆的经营权。他很快聘请了原民生甜食馆做烧梅的吴文钦,做油香的陈师傅,做糊酒的张婆婆等六位老师傅,并请他们带年青人传承技艺。1999年10月12日民生甜食馆重新开张,主要经营三鲜豆皮、重油烧梅、什锦豆腐脑、油香、糊米酒、甜米粑等品种,具有武汉特色小吃风味,生意又逐步红火起来。

大打传统技术牌加盟滚动发展

在稳定民生路甜食馆经营的基础上,2001年在万松园开了一家分店,出乎意料的是分店收入比总店高出一倍半。陈汉华无比高兴,但又冷静地思索到:原来干成一件事要讲“天时、地利、人和”,“天时”我有了,那就是国家的改革开放政策;“人和”也有了,全体员工与他同心同德地创业;现在差的是“地利”。陈汉华所经营的民生甜食馆因兴建大连万达广场急需拆迁,于是在2002年8月他果断地决定将店铺整体搬迁到汉口合作路口胜利街86号,并于8月18日开张,从这一天开始,营业额从二、三千元猛蹿到五千多元,这个地方也就是现在总店所在地。陈汉华因势利导,紧接着在北湖西路、大兴路、武昌大成路连续开了三家分店,形成自营基地,在经营理念上是服务人民,薄利多销,利润控制在40%以内。陈汉华所开自营店也叫培训基地,他大打传统技术牌,培养技术骨干,形成一支技术高超,能够独立作战的技术队伍。在此基础上有选择地接纳加盟连锁店,广泛吸引社会资金选地开店,由总店制定经营项目、加盟规则,确定技术标准,规定价格,签订合同,实施总店领导下的分店店长(经理)负责制,由总店派出技术师傅操作,推动了全市范围内加盟旗舰店的健康发展,做到成熟一个巩固一个,实现家家有营利,店店有发展。于是三镇民生甜食馆所开分店像滚雪球一样遍及武汉三镇,每家分店店面都是统一格调布局,朴质大方,店堂里张贴“规章制度”、“员工十点守则”,收银柜上挂着各类品种的价格。这里物美价廉,很适合工薪阶层的需要,一般中餐只花十元左右就能吃饱吃好,让广大市民得到了真正的实惠。有段时间,出现涨价风,但三镇民生甜食馆在保质的前提下稳定物价,受到媒体的表扬。

截至目前,三镇民生甜食馆在武汉市内的分店达51家,湖北省内十堰、宜昌、襄阳、鄂州、黄石、随州、房县、武穴、嘉鱼、江夏等共有加盟店14家,合计65家分店,全年销售额超过2亿元,极大地方便了人民的生活,也解决了共计2000多人的重新上岗就业问题。随着三镇民生甜食店的影响日益扩大,引起了社会各界的关注,湖北评书艺术家何祚欢也曾来品尝武汉小吃风味,点评餐饮文化;武汉相声演员陆鸣也是这里的常客,他称赞民生甜食馆风味小吃就是好,糯米包油条最好吃。2003年6月,三镇民生甜食馆获得武汉市调查诚信单位授予的“质量监测放心餐饮店”称号。同年12月又获得中国商业联合会食品监测中心授予的奖牌。2009年9月被武汉市商务局,武汉市总工会、共青团武汉市委、武汉商业总会联合授予三镇民生甜食馆“品牌门店”的光荣称号。

确保食品质量建立配送中心

三镇民生甜食馆越办越多,供应量越来越大,如何严格保证食品的质量也成为一个大难题。陈汉华说:“民以食为天,吃是民生的第一需要,要从民众的生存的根本做起。”2005年6月他在硚口常码头建立了自己的配送中心,投资80万元购买电磨、全自动压面、合面、切面机等机械设备以及汽车六部,责成配送中心到大市场或者生产厂家大批量购买优质面粉、芝麻、大米、糯米、白砂糖、海天酱油、山西陈醋、镇江香醋、胡椒、味精等主要材料。如今配送中心已形成工业化生产,每天电磨芝麻酱千斤左右,自制甜酱百斤上下,每天自动压精白面条四千斤以上。

现在配送中心已有职工30余人,总店要求市内各分店在每天下午3~4点钟左右报送所需原辅材料计划,配送中心则保证即时送到,而且规定像面条这样新鲜品种最迟不超过晚上0以前一定要送到分店,以便及时再加工按时营业供应市场,还明确规定回笼的面食包括饺子皮都不允许再加工使用。

一切为了民众的健康

随着社会的进步,人民生活水平的提高,有少数人不注意饮食患上了糖尿病等疾病,为了治病不敢再吃糖类食品,一见到民生甜食馆便望而却步,生怕吃甜食得病。其实三镇民生甜食馆所经营的品种如油条、炸饺、面窝、汤包、生煎包子、蒸饺、三鲜豆皮、热干面、牛肉面、三鲜面、汤粉、豆丝、排骨汤、鸡汤、鸭汤、炒饭、盖浇饭等等并非全都是含糖类制品。

现在三镇民生甜食馆正在与相关单位积极着手研究试制名为“孟糖纯”的新品种,加在食品中,力求化解糖尿病。

陈汉华现在年近花甲,精力却相当充沛,全身心投入他所热爱的餐饮业,每天早上六、七点钟就来到总店查看技术操作,品尝一下味道,倡导所有职工优质服务、微笑服务,做到顾客满意。

随着扶植老字号企业政策出台,陈汉华更是看到了光明的前景。他计划不仅在武汉市区内还增开少量新的店面,还要像“中百”一样走出湖北省,让武-味名小吃扩展到省外,让三镇民生甜食馆名扬四方,为更多的人民大众服务。

九. 湖北省 武汉 黄陂区 塔耳柿子

塔耳柿子为地理标志证明商标。塔耳柿子是湖北武汉黄陂区的。

塔耳柿子

武汉市黄陂区土协会

14060564

柿子(新鲜水果)

十. 湖北省 武汉 黄陂区 黄陂黄牛

黄陂黄牛为地理标志证明商标。黄陂黄牛为湖北省地方良种之一。早在1982年9月,全国畜禽品种志编委会就对大别山地区的黄陂黄牛进行了考察,并把分布在大别山及其周围地区的黄牛列为同一品种,定名为大别山西南麓大型黄陂黄牛。

黄陂黄牛是我区农业生产的重要畜力,也是市场黄牛肉供应的重要来源。黄陂黄牛肉质好,味道鲜美,营养价值高。为了保种,区畜牧部门,十分重视黄陂黄牛的保种选育工作,在选种上,要求公牛年龄为“四六牙、叫昂昂”,左右1大小一致;母牛则要求母性强,0大,奶头长,分布均匀。长期重视对黄陂黄牛的饲养管理和选种,是黄陂黄牛形成的最重要因素。

黄陂黄牛中心产地为武汉市黄陂区西部、北部、东部的泡桐、石门、蔡店、长岭、姚集、木兰、长堰、蔡柘等低山丘陵地带。产区附近的大悟、红安、黄冈、新洲等地亦有分布。2011年,全区牛存栏10.52万头。出栏4.65万头,其中黄陂黄牛存栏4.8万头,出栏2.4万头。

黄陂黄牛主产于湖北省黄陂县北部低山丘陵地区。产区属大别山南麓,位于东经114°9′~114°37′,北纬30°40′~31°22′。黄陂黄牛的中心产地海拔高度一般在52~623.9米,少数山峰高达700~800米。境内山脉逶迤起伏,山高坡陡,溪谷交错,水田分布于冲垄,多系坡田和小块梯田。土壤为砂泥土,质地松,易板结。旱地面积更小,俗称“牛眼睛地”,为麻骨土和砂土,土层瘠薄。由于田块小,所以多饲养黄牛作耕牛,并逐渐形成为黄牛的集中产区和黄陂黄牛体型中等、行动敏捷、适于小块田和水、旱兼作的特性。产区属亚热带季风气候,年平均气温在15.6~16.4℃之间,极端最低温度为-10.9℃,极端最高温度为39.6℃。全年降水量为1000~1200毫米,雨量充沛,无霜期244~247天。耕地面积为全境面积的26.4%,农作物以稻、麦和油菜为主,其次为甘薯、花生、豆类等。境内千亩以上的草山草陂13处。牧草覆盖面积均在80%以上。由于气候条件好,水热资源丰富,农作物产量高,农副产品与牧草多种多样,为黄陂黄牛的形成提供了良好的饲养条件。

地理分布 黄陂黄牛分布于湖北省的黄陂、大悟、英山、罗田、红安、麻城等县。

品种特征 黄陂黄牛体格较矮小,骨骼粗壮,发育匀称,公牛头方额宽,颈粗而短,垂皮,肩峰发达,腰背平直,胸深广,肋骨拱起,腹部圆大,无垂腹、草腹。母牛头部狭长而清秀,颈较薄长,垂皮长,宽鬐甲较低而薄,肷部充实,后躯宽平,尾毛细长蓬松,乳房发育尚好,0较长粗,分布均匀。四肢强健,筋腱明显,蹄圆大而结实。毛色以棕黄、枣红居多,占80%左右。皮肤较薄,有弹性。

品种性能 黄陂黄牛成年公牛平均体高114.9厘米,成年母牛113.0厘米,体重分别为292.6公斤、271.0公斤。黄陂黄牛主要用于犁田、耙田、耖田、打场,集中于每年的春秋两季,全年使役时间约100天左右。黄陂黄牛也有较强的挽力,最大挽力为296.4公斤,占体重的138.6%,母牛为220公斤,占体重的113.8%。黄陂黄牛是我国大别山黄牛中之大型,耐粗耐劳,适于水、旱田耕作。但由于劳役负担重,所以繁殖成活率不高,生少死多。

黄陂黄牛

武汉市黄陂区畜牧服务中心

10479864

黄牛